学風が導く発展 〜教育研究の質を高める〜

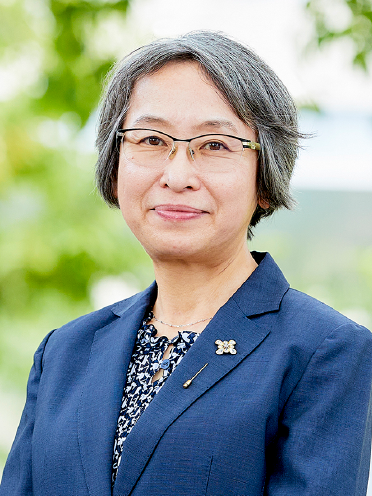

関西大学 学長 高橋 智幸

創立139年の歴史と伝統、52万人に及ぶ校友(卒業生)、そして多様な14学部・13研究科・2専門職大学院で学ぶ約3万人の学生。これが関西大学の一つの姿です。

全国屈指の総合大学であることを自負しつつ、それに甘んじることなく、関西大学はさらなる発展を目指します。しかし、それは規模の拡大ではなく、教育と研究の質をさらに高めるための発展です。

関西大学には、多様な理念や価値観を持つ人たちが集っています。個々の価値を尊重する、おおらかで自由闊達な雰囲気が根付いています。アカデミアが本来有しているべき学問の探究に没頭できる環境がしっかり整っています。我々の誇る学風であり、関西大学の強さの源です。

大学を取り巻く環境は今後さらに厳しくなるでしょう。しかし、良き学風を尊び、守り続けていく強い意志を有する関西大学であれば、荒波を乗り越えるだけではなく、さらなる発展が可能だと信じます。

新しい時代に向けて共に歩み、未来を築くために、皆さまのご支援とご理解を引き続きお願い申し上げます。