KANDAI

TOPICS日常の出来事

10月24日と25日、関西大学の知的ルーツの一つである泊園書院の開設200周年を記念するシンポジウムを、梅田キャンパスで開催しました。「大阪ナンバーワンの学問所」と称される泊園書院について、さまざまな角度から研究報告やパネルディスカッションが行われ、多くの参加者が熱心に耳を傾けました。

泊園書院は、江戸時代後期の文政8年(1825年)に藤澤東畡(とうがい/1794年~1864年)が大阪に開いた漢学塾で、昭和23年(1948年)にその役目を終えるまで優れた人材を数多く育成しました。

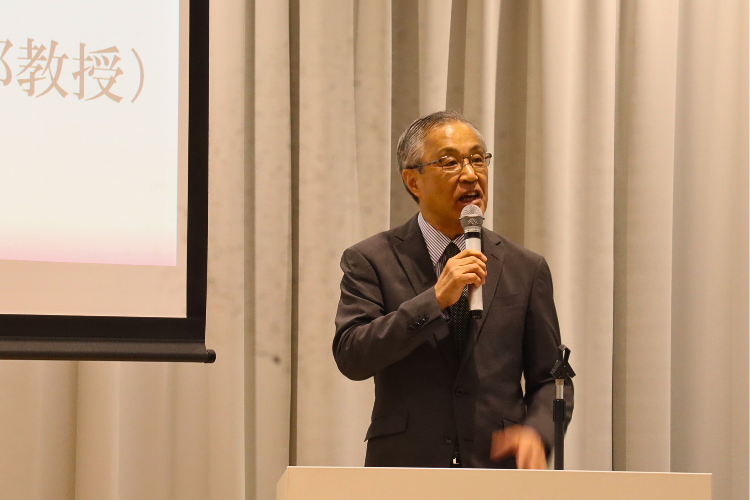

24日は高橋智幸学長らのあいさつの後、文学部の吾妻重二教授(泊園記念会会長)が「泊園書院の名前が、こうした機会を通じてより多くの人に知れ渡ってほしい」と開会の言葉を述べました。続いて会場では、泊園書院に関するビデオ映像を初上映。本学卒業生の落語家 林家染太さんのナレーションにより、泊園書院の歴史や活動がわかりやすく紹介されました。また、明治期に泊園書院の黄金時代を築いたとされる第2代院主 藤澤南岳(なんがく/1842年~1920年)の功績を偲び誕生した、銘菓「南岳」を初披露。南岳は、事前に申し込んだ参加者に進呈されました。

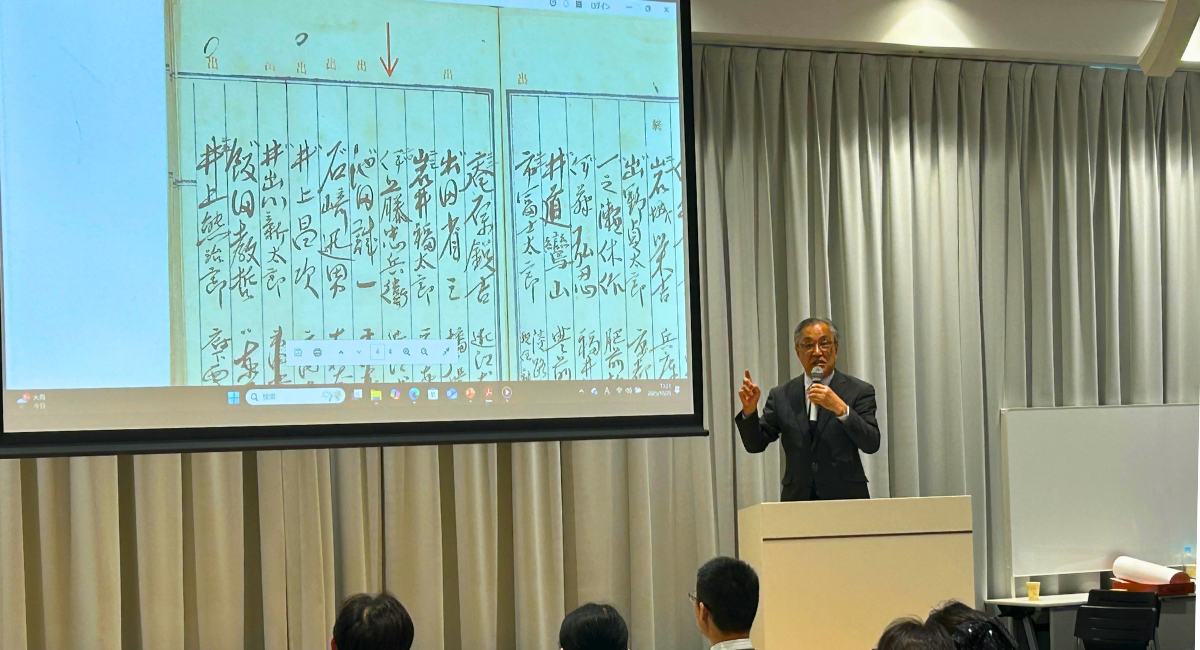

基調講演では、東京大学大学院総合文化研究科の高山大毅准教授が、藤澤東畡による荻生徂徠研究について解説。「東畡は徂徠の自筆書があると聞くと所蔵者を訪ねて閲覧し、徂徠の書簡の相手に関する資料まで調べていた。その調査・分析の姿勢は、現代の研究にも通じるものがある」と語りました。

東畡をはじめ歴代の泊園書院院主は、学問のみならず芸術にも造詣が深く、琴を嗜んだことでも知られています。このことにちなんで、山寺美紀子 関西大学東西学術研究所非常勤研究員が七絃琴(古琴)の演奏を披露。参加者は、その音色に静かに耳を傾けました。

最後に、高山准教授、吾妻教授、薮田實名誉教授が登壇し、泊園書院の特徴や意義について対談。「調べを進めると、大阪というまちのユニークさやネットワークの強さを感じる。京都との距離感、通信・運送の発達は、学問の発展にも寄与したのではないか」「東畡らは青少年育成の制度やカリキュラムにも関心を巡らせており、私塾の運営者としても優れていたのでは」などそれぞれの見解を示しました。会場からも「泊園書院には支援者やスポンサー的存在がいたのか」といった質問が寄せられるなど、活発な議論が展開されました。

また、25日にも、泊園書院での学問や門下生の活躍、四国における泊園書院関係者の取り組みなど多彩な研究報告が行われ、多くの人が来場しました。

千里山キャンパス 総合図書館展示室では、泊園書院の歴史を紹介する記念特別展示を11月15日まで開催しています。

-

-

文学部 吾妻重二教授(泊園記念会会長) -

東京大学大学院総合文化研究科 高山大毅准教授 -

山寺非常勤研究員による七絃琴の演奏 -

藪田貫 関西大学名誉教授(泊園記念会名誉会長)も交えた対談 -

記念特別展示の様子

- ホーム

- 関西大学について

- 大学広報・プレスリリース

- トピックス 一覧

- トピックス 詳細