関西大学社会学部の歴史 History

関西大学社会学部のあゆみ

構想9年 難産の末の誕生

1967(昭和42)年4月1日に創設された関西大学社会学部は、文学部新聞学科が母体となったが、構想の具体化から開設までに9年を要した。計画案は途中、二転三転しながら難産の末にようやく誕生の日を迎えた。

新学部設置のきっかけとなったのは、1958(昭和33)年に発足した経済・政治研究所である。翌1959(昭和34)年には、社会学部設置構想が文学部教授会の審議を経て学部長会議などの審議事項となったが、このときは議論がまとまらず、その後も学部名称や学科の構成、学舎の問題などをめぐり、計画案は何度も大きく変更された。

社会学部設置が大学の統一した意思となったのは1966(昭和41)年6月ころで、9月29日に文部省へ設置認可申請書を提出、翌1967(昭和42)年1月23日に設置認可を得た。

社会学部の新設に9年も要した理由はいくつか考えられるが、1958(昭和33)年に設置された工学部が学生集めや必要経費の増大などに苦労した前例から、既存学部が学部新設に対して懐疑的になったことや、授業料値上げに対し学生たちの反発を招いたことなどが挙げられる。そして、こうした学生たちの不満が、社会学部を創設当初から学生運動の嵐の中へ巻き込むことになる。

文学部新聞学科があった第1学舎

文学部新聞学科があった第1学舎 1968年に完成した社会学部の新学舎

1968年に完成した社会学部の新学舎

大学紛争の嵐

1968(昭和43)年から1969(昭和44)年にかけて全国的に大学紛争の嵐が吹き荒れた。

関西大学でも1969(昭和44)年に全学的な紛争状態となったが、社会学部ではその前年に、学生会員の取り扱いをめぐる「社会学会問題」が起こり、学舎正面玄関が全面バリケード封鎖される事件が起きた。そしてこれが、学生たちが実力を行使して学部や大学に改革を求める学生運動の先駆けとなった。

1969(昭和44)年の大学紛争は、6月20日の関西大学会館封鎖が発端となった。以後、半年以上にわたって混乱状態が続き、その過程においては不幸な事件も少なからず発生した。学長や大学執行部だけでなく、各学部教授会も対応に追われたが、社会学部もその例外ではなく、この年度に開催された教授会は63回に及んだ。

大学紛争が終息した後は、数次にわたる授業料値上げ反対運動が起こったが、その時も社会学部自治会は急先鋒となった。しかし、時代の流れとともに過激な行動は一般学生の支持を得られなくなり、1994(平成6)年4月、社会学部教授会は社会学部自治会を非公認の団体とすることを決議した。

運び出された机で封鎖さ

運び出された机で封鎖さ

れた社会学部玄関

(1968年) 武装学生を先頭に全学集会へなだれ込む封鎖支持学生たち

武装学生を先頭に全学集会へなだれ込む封鎖支持学生たち

(1969年)

大学院の開設と教員スタッフの充実

第1期生の卒業にあわせ、1971(昭和46)年春に大学院社会学研究科を設置するための準備は1969(昭和44)年度から始まった。折しも大学紛争の最中であったが、基礎調査や準備が進められ、予定どおり大学院社会学研究科が発足した(社会学と産業社会学の2専攻)。そして2年後の1973(昭和48)年には博士課程も設置された。

社会心理学専攻の大学院は1987(昭和62)年に開設され、2年後の1989(平成元)年には後期課程がスタートした。また、マス・コミニュケーション学専攻の大学院は、前期課程が1994(平成6)年、後期課程が1996(平成8)年に開設され、ようやく4専攻すべての大学院前期・後期課程がそろった。

創設当初、第1部・第2部あわせて、のべ29名であった教員スタッフは、50年後の現在、4専攻15名ずつの60名スタッフ体制となっている。急速に女性教員の割合が増してきているのも大きな変化である。さらに採用が公募制となったことで、教育を丁寧に行い、現代の学生たちが期待するものを的確に提示できる教員が増えるなど、質的転換もはかられている。

授業風景(2005年)

授業風景(2005年) 授業風景(2005年)

授業風景(2005年)

21世紀の社会学部

2000年代以降も、セメスター制の導入や第1部・第2部制から昼夜開講制への転換、教養科目から全学共通科目への変更など学部教育にかかわる大幅な改革が相ついだ。いずれも全学的な動きに応じたものだが、これ以外に社会学部独自の取り組みもつづいている。

ひとつは専攻名称の変更である。2004(平成16)年、産業社会学専攻を社会システムデザイン専攻に、2006(平成18)年、産業心理学専攻を心理学専攻に、2013(平成25)年、マス・コミニュケーション学専攻をメディア専攻に、それぞれ名称を変更した。時代の変化とその要請に対応したものである。また、認定心理士や臨床心理士、社会調査士のように学部の教育の特性に支えられた資格取得のためのカリキュラムを整備した。各専攻が設置する科目においても、情報化と国際化にかかわる領域の充実がはかられた。

この50年間、関西大学社会学部は先進的な存在だった。しかし近年、他大学も社会学や心理学、メディア研究などを核にした機関を設置しており、その数もふくらんだ。社会学部が「新しい」あるいは「ユニーク」というイメージを獲得するのはむずかしくなってきた。社会・時代の要請にこたえつつ「新たな伝統」を築いていくことこそが、いまの社会学部が直面する課題である。

社会システムデザイン専攻

社会システムデザイン専攻

のパンフレット(2004年) メディア専攻スタート時の

メディア専攻スタート時の

チラシ(2013年)

社会学部学舎の充実

21世紀の社会学部

社会学部は1967(昭和42)年4月に創設されたが、最初の1年は天六学舎で授業をし、2年目に千里山へ移転することが当初から予定されていた。

1968(昭和43)年3月20日に竣工した新学舎は、地下1階地上5階建、白タイル張りのすっきりした建物で、前年に文化勲章を受けた建築家の村野藤吾が設計した。大・中・一般教室のほか、図書室や実験室、教授室、事務室、食堂などが設けられた。学舎が完成したことで、第1部の学生は千里山に移ったが、第2部の授業は引き続き天六学舎で行われた。

村野藤吾(1891~1984)は早稲田大学理工学部を卒業後、大阪の建築事務所に就職し、以後一貫して大阪を本拠に活躍した。1967(昭和42)年には文化勲章を受章している。

代表的な作品に、旧そごう百貨店大阪本店や心斎橋プランタン、志摩観光ホテルなどがある。広島の世界平和記念聖堂は、戦後の建築物として初めて重要文化財に指定された。

村野は関西大学の千里山キャンパスで、約30年の間に40近くの建物を設計した。関西大学が戦後の飛躍期に建てた主要な建物のほとんどは村野の作品である。

1968年に竣工した新学舎

1968年に竣工した新学舎 新学舎のトップライト

新学舎のトップライト 空から見た天六学舎

空から見た天六学舎 図書館前の村野藤吾(1961年)

図書館前の村野藤吾(1961年)

2号館の増築

学部の設置から約20年を経過する中で、学生数の増加やカリキュラムの充実に伴い、教育・研究環境の整備・充実が要望されるようになり、既存学舎の西側に地上5階建、塔屋1階建の学舎が増築された。1986(昭和61)年3月20日に完成した増築棟には教室、演習室のほか、各専攻の実験・実習室や情報処理端末機室、語学教室、学生控室などが設置された。

ゼミ風景(1988年)

ゼミ風景(1988年)

3号館・4号館の増築

2002(平成14)年9月19日には地下1階、地上10階建の3号館と4号館が完成した。10階建ての3号館は、大阪市内を一望できる高層建築で、名神高速道路を通行する車両からも間近に見ることができる本学のシンボルタワー的存在となった。6階から10階は研究ゾーン、その他の階には語学・演習教室や実験・実習室などが設置され、同じ建物のなかで教育と研究の場の近接化・一体化がはかられた。

一方、4号館には600人収容のシアター型教室「ソシオAV大ホール」が新設された。大学施設としては日本一の400インチ大スクリーンに、最新デジタル型プロジェクターと音響設備が付され、外国を含む他大学との遠隔授業も可能となっていた。

2002年に増築された3・4号館西面遠景

2002年に増築された3・4号館西面遠景 大ホール横廊下から中庭を望む

大ホール横廊下から中庭を望む

利便性の向上

学舎の増築と平行して、アクセス道の整備やリノベーション工事などが行われ、学舎の利便性が向上した。1996(平成8)年10月28日には新関西大学会館と社会学部を結ぶ親和橋が完成し、第1学舎方面や総合図書館へのアクセスが便利になった。2004(平成16)年3月24日には食堂の改装が完了し、名称をカフェソシオと改めた。2014(平成26)年からは3年計画でリノベーション工事を実施。1号館の保存的な改修をはじめ、バリアフリー化の推進、コモンズ空間やソシオ音響スタジオの設置、1号館と4号館の連接工事などが行われた。また、2016(平成28)年8月31日には、阪急関大前駅北口から社会学部学舎まで続く新アクセス道が完成し、登下校が一段と便利になった。

社会学部へと続く親和橋(1996年)

社会学部へと続く親和橋(1996年) ソシオ音響スタジオ(2016年)

ソシオ音響スタジオ(2016年)

社会学専攻のあゆみ

関西大学と社会学

社会学専攻は、社会学部創設時の1967(昭和42)年に産声をあげた。しかし、関西大学における社会学教育のはじまりはそれよりもはるかに古く、今からおよそ100年前の大正時代に遡る。

関西大学専門部法律学科を卒業した岩崎卯一(1891~1960)は、1915(大正4)年に本学の第1回海外留学生としてコロンビア大学で政治社会学を学んだ。帰国後は教授として法学部および商学部で社会学の講義を担当し、日本社会学会でも大きな役割を果たした。1947(昭和22)年には関西大学学長に公選され、以後、3期にわたって学長をつとめている。

敗戦後の混乱から復興へ、さらに経済成長をめざす時代が求めたものは、人間や社会についての客観的な理解と、それを支える実証的な研究の方法だった。社会学部という存在は、そのような時代の要請に応えるものだった。しかしながら、社会学を学習・研究する機関の多くは、独立した社会学部ではなく、他の社会・人文系学部の一学科、一専攻として位置づけられた。関西大学でも社会学部創設に向けたさまざまな動きがあったが、じっさいには着想から9年もの時間を要している。ようやく天六学舎での授業開始にこぎつけたのは1967(昭和42)年のことであった。

《社会学部の誕生と社会学専攻》

社会学部は社会学専攻、産業社会学専攻、マス・コミュニケーション学専攻の3専攻を擁し、第1部の学生数787名、第2部の学生数57名、それに18名の専任教員と1名の専任助手という態勢でスタートした。その後、1973(昭和48)年には社会学専攻と産業心理学専攻がさらに分かれ、現在の4専攻のかたちとなった。

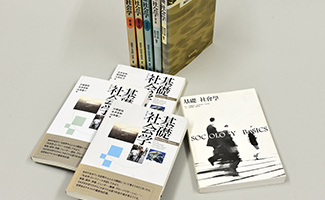

以来、社会学専攻は学部とともに50年をあゆんできた。しかし、社会学専攻の教員は、社会学部の専門教育だけを担ってきたわけではない。「社会学」という科目は、全学の学生を対象にさまざまなかたちで開講されつづけている。そうした学生との対話のなかから生まれたのが、専攻の教員全員で執筆するユニークな教科書『基礎社会学』である。1986(昭和61)年の初版以降、時代に合わせて改訂を重ね、刊行から30年経てなお、社会学の教育現場においても評価が高く、全国の大学で活用されている。同書は台湾で翻訳出版され、中国語圏での読者も獲得した(※)。今後も、社会学の「いま」を発信しつづけることが専攻の使命である。

- ※1986年初版・福村出版、2006年の新訂版から世界思想社。中国語の翻訳版は2008年・群学出版

『基礎社会学』(初版~現行版)、同繁体字版

『基礎社会学』(初版~現行版)、同繁体字版 岩崎卯一肖像写真

岩崎卯一肖像写真

心理学専攻のあゆみ

人間行動の科学をめざして

社会学部が千里山キャンパスで授業を開始したとき、新たにつくられた学舎には「行動観察室」が用意された。「ワンサイド・ミラー」と呼ばれる大きなガラス窓ごしに室内の人間の行動を観察・記録し、分析すべきデータを収集する。その実験室のようなスペースは話題となり、全国の大学から見学者が訪れたという。

第二次世界大戦後の日本では、人間行動の科学的研究が大きなブームとなる。あいまいでわかりにくい人間の心理を客観的に解明するためには、自然科学が対象に向きあうような姿勢で人間に臨むべきだという考え方が優勢だった。高度経済成長のただなかにあった1960年代には、実験・観察・調査から科学的に得られた知見を、消費者調査や市場調査などのかたちで現実の社会に応用することも求められた。社会学部のなかに産業心理学専攻がおかれたのは、このような時代背景にもよっている。行動を科学的に研究することは近代心理学の特徴であり、関西大学社会学部の心理学は、創設当初より近代心理学の考え方を重要な基礎として研究教育活動を展開してきた。

『基礎社会学』(初版~現行版)、同繁体字版

『基礎社会学』(初版~現行版)、同繁体字版

「悲願」の専攻独立と教育の充実

しかし、当初の心理学系の授業は社会学専攻内で行われ、心理学系の専攻独立は長いあいだの「悲願」であった。最終的に「産業心理学専攻」の独立が実現したのは1973(昭和48)年度のことである。それから30年、心理学専攻での教育・研究は多くの領域にひろがり、充実期を迎える。「産業心理学」という専攻名称でも、その実態と合わなくなった。「心理学専攻」と再改称されたのは、2006(平成18)年のことである。社会学部の創設からここまでに40年の歳月が流れた。

心理学専攻は、全学の学部教育にも貢献してきたほか、近年ではセミナーやプログラム、オープンキャンパスなどをつうじて高校生に対する心理学の普及活動にも熱心にとりくんできた。その際に、高校生が抱きがちなイメージとは異なる心理学の姿についても説明を行ってきた。

関西大学大学院社会学研究科に社会心理学専攻が開設されたのは1987(昭和62)年。その後、2008(平成20)年度から心理学研究科が誕生。2009(平成21)年度からは臨床心理専門職大学院が新設され、臨床心理士の資格取得に必要な教育を行い、高い合格率で評価を得ている(注:臨床心理専門職大学院は,2019年度入学生をもって募集停止を予定)。これら大学院の専門性の高い学習に連動させるため、社会学部の心理学専攻においても2007(平成19)年度からは早期卒業制度が導入された(注:早期卒業制度は,2017年度入学生をもって終了を予定)。

心理学実験実習(2006年)

心理学実験実習(2006年)

メディア専攻のあゆみ

2013(平成25)年、社会学部に「メディア専攻」が新しく発足した。名称変更前の「マス・コミュニケーション学専攻」の歴史は46年間、さらにその前身である「文学部新聞学科」の期間は18年間に及び、それらを合わせれば、連続する組織として60年以上もの歴史を積み重ねてきた。

GHQの民主化政策からのスタート

メディア専攻は、占領期にGHQ(連合軍総司令部)が民主化政策の一環として「新聞学科」の設置を大学に促したことに、その端を発する。ここでのモデルはアメリカ合衆国のSchool of Journalismである。GHQは戦後まもなくして、旧軍の武装解除はもちろん、婦人参政権の確立、労働組合法の制定、財閥解体、農地解放、教育改革など、一連の民主化政策を推し進めた。その流れの中に、民主主義の発展を促す新聞の振興も含まれていた。したがって、ここでいう「新聞学科」のジャーナリズム教育とは、端的には「新聞記者の養成」であった。民主化を目指すGHQの視野に関西大学が入っていたことは、特筆すべきことである。

新聞学科の誕生

このようなアメリカ流のジャーナリズム教育を引き継ぐ場として、当初は法・文・経・商に並ぶ「新聞学部」になることも構想されていた。しかし、様々な経緯を経て、結局は1949(昭和24)年4月に「文学部新聞学科」としてのスタートを切ることになる。

発足当時の教員の代表は『毎日新聞』で副主筆を勤めていた井上吉次郎教授と、『朝日新聞』出身の藤田進一郎教授である。当時のマス・メディアの中心は圧倒的に新聞であり、当然ながらテレビ放送もこの時点では存在しない。つまり、当時のメディアの最前線からスタッフを迎えていたことになる。また、発足間もない頃から既に現在の学生数とほぼ変わらない規模の大学教育を行っていた。専門科目は56単位に及び、「新聞学概説」「新聞経営論」「論説論」「マス・コミュニケーション論」「広告宣伝論」「社会心理学」「放送論」「内外時事解説」「映画学概論」などの科目をはじめとする濃密なマス・コミュニケーション関連の知識が講じられていた。

その後、社会学、心理学等の基礎的な専門科目群からなる専攻、スタッフを擁する計3専攻へと大幅に組織を拡充し、ようやく1967(昭和42)年に発足に至ったのが現行の社会学部である。以降も多くの重要な研究者を迎えながら、マス・コミュニケーション学専攻の系譜が引き継がれてきた。さらに、2013(平成25)年にはメディア状況の劇的な変化を受けて、その名称をメディア専攻へと変更し、マス・メディアとソーシャル・メディアが混在する社会を見据えて今日に至る。

スタジオ撮影実習

スタジオ撮影実習

(1989年) スタジオ撮影実習(2015年)

スタジオ撮影実習(2015年)

社会学部のトリビア

教育の成果 「実習」という伝統

いまでこそ、「フィールドワーク」を学びのなかで重視するカリキュラムはあたりまえになった。しかし、いまから50年前の大学、社会科学系の学部の教室では、まだまだ学説や理論の教授・理解を中心とした授業が展開されていた。「フィールドワーク」という言葉そのものが一般にはあまり知られていなかった。

関西大学の社会学部では、創設当初から実習・実験科目が重んじられた。それは、教育の目標として「理論研究と実証分析の調和」を掲げたことにもとづく。第3学舎1号館の建設時には、心理学系の実験にもちいるための行動観察室が設置されたほか、順次、各専攻に実習室が用意された。

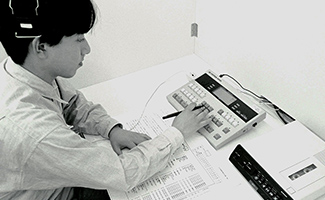

実習や実験をささえる設備や機材も充実がはかられた。かつての量的な調査では、調査票から回答を手作業で拾いだし、データ化し、集計・分析していた。計算尺や手回し計算機が用いられた時代もある。情報技術がすすむにつれて大型のコンピュータによる解析が可能になり、ついでパーソナル・コンピュータを利用した分析手法がひろがっていく。

関西大学が電子計算機室(現在のITセンター)を開設したのは1971(昭和46)年のことだが、社会学部でも教育・研究でのコンピュータ利用が推進された。授業科目として「電子計算機実習」を開講したのは1979(昭和54)年度からで、工学部に次いで2番目に早い取り組みであった。情報処理への先進的な対応がすすんでいたため、社会学部では全学に先駆けてコンピュータによる履修・成績管理を教務事務に導入し、学生の勉学の利便性を側面から支えてきた。

1986(昭和61)年に2号館が増築された際には、放送番組の制作などを経験するためのマスコミ実習用のスタジオが設置されたのをはじめ、各専攻の実習室、コンピュータ実習室、および演習室が整備され、実習教育は飛躍的に前進した。近年の増改築でも、ソシオAV大ホールや新音楽スタジオをはじめとする映像・音響施設の整備がすすんでいる。

社会調査のデータを入力する学生(1988年)

社会調査のデータを入力する学生(1988年) スタジオで映像を編集する学生たち(2006年)

スタジオで映像を編集する学生たち(2006年)

多彩な学生たち「バイトくん」から「社ガール」まで

社会学部は創設当初から受験生の人気を集めた。18歳人口が減少に転じた1990年代後半にあっても、毎年、志願者は1万人を超えている。これは、社会学部の教育内容が若い世代の要望に合致していたということを物語る。だがいっぽうで、学舎が増築される1980年代なかばまでの学生たちは、手狭な教室に詰めこまれて授業を受けることもあった。

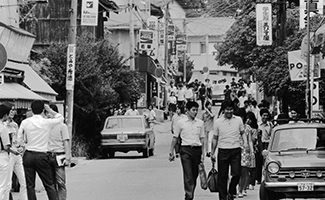

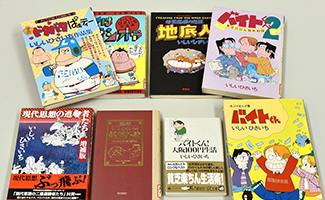

関西大学にかぎったことではなく、また社会学部にかぎったことでもないが、1970年代までは学生運動がさかんで、学舎の壁にビラが貼られ、玄関に立て看板が置かれる光景はあたりまえであった。下宿生・浪人生の割合が高かった時代には、大学周辺に独特の学生文化が見られた。この時代に社会学部に在籍したマンガ家・いしいひさいちは、貧乏だが愉快なその日常を「バイトくん」シリーズや『大阪100円生活』などの作品で見事に描き出している。それは、古くからの関大生の「蛮カラ」イメージと重なるものであった。

このようなイメージを変えていったのが女子学生たちである。1967(昭和42)年の創設年度では、第1部に入学した学生の9割以上が男子だった。20年を経た1980年代でも女子の比率は3割。その後、1997(平成9)年度の入学者で男女比が逆転、2016(平成28)年度をみると女子学生が全体の6割以上を占めるにいたった。ときに「社ガール」と呼ばれる彼女たちは、学舎に明るさと活気を与えている。

社会学部は、スポーツ推薦制度の採用にも早くから積極的だった。関西大学は1970(昭和45)年度に体育推薦入学制度を廃止したが、社会学部は1991(平成3)年度からスポーツ推薦入試として復活させ、野球、サッカーなどの種目で学生の受け入れをすすめた。サッカーでは、前田雅文がスポーツ推薦で社会学部に入学。卒業後はJリーグのガンバ大阪でプレイし、2016(平成28)年から関西大学サッカー部の監督を務める。これが現在、全学で実施されているスポーツ・フロンティア入試の基礎になっている。

社会学部では入学者の多様化をはかりつつ、学生個々の能力を伸ばし、学部全体の教育の質が向上するよう努力がつづけられている。

1970年頃の関大前通り

1970年頃の関大前通り 1990年代の女子学生)

1990年代の女子学生) ガンバ大阪で活躍後、母校の監督を務める前田雅文氏

ガンバ大阪で活躍後、母校の監督を務める前田雅文氏

(2016年サッカーインカレ1回戦)

(写真:関大スポーツ編集局提供)

活躍する卒業生

社会学部は、これまでの50年間に38000名をこえる卒業生を送り出してきた(2017年3月卒業生を含む)。専門性を活かした仕事としては、社会教育主事や法務教官、家庭裁判所調査官、児童心理司、心理職公務員、新聞記者などがある。これにとどまらず、一般の民間企業をはじめ、公務員・教員、自営業その他、幅広い分野で仕事に就き、活躍している。卒業時での就職先をみると、特定の業種への集中や偏りがない。多様な業界に受け入れられているのが社会学部の特徴である。

ここでは、なかでも社会的に顕著な業績、ユニークな活躍で知られる卒業生を紹介する(文中敬称略)。表現の分野では、まず漫画家・いしいひさいちがあげられる。在学中にデビューし、『バイトくん』や『がんばれ!!タブチくん!!』のヒットでいっきょに全国区の人気を獲得。その後、『ののちゃん』はじめ多数の連載を手がけた。高い評価を受けた『現代思想の遭難者たち』など、一連の作品により2003(平成15)年に手塚治虫文化賞・短編賞を受賞。2006(平成18)年には菊池寛賞も受けている。

漫才の岩尾望(フットボールアワー)、シンガーソングライターのbirdら、舞台・ステージで活躍する卒業生も数多い。タレント・書家としても活躍し、大学の教壇にも立つ越前屋俵太(俵越山)も社会学部に在籍していた。放送の世界では、ABC朝日放送のアナウンサー・橋詰優子、高橋大作らも社会学部出身である。報道の世界に身を投じた卒業生は多く、取材にたずさわるジャーナリストたちの現場は全国に、また世界にひろがる。

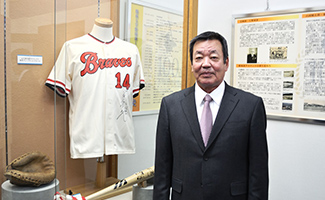

プロ・スポーツの分野では、山口高志(阪急ブレーブス、引退後は阪神コーチなど)、岡本晃(近鉄バファローズ)らがいる。山口は剛速球で名を馳せ、1975(昭和50)年のパシフィック・リーグ新人王を獲得、日本シリーズでも最高殊勲選手(MVP)に選出された。2016年からは関西大学野球部のアドバイザリースタッフをつとめる。

視覚障害をもつ陸上選手・和田伸也は、2012(平成24)年のパラリンピック・ロンドン大会の5000mで銅メダルに輝いたほか、多くの記録をもつ。2016(平成28)年のリオデジャネイロ大会にも出場、出場した3種目で入賞を果たした。和田は社会学部在学中に視力を失ったものの、大学院に進学。修士号を得たうえで本格的に競技をはじめ、のちに多くの栄誉を手にした。

社会学部の卒業生は実社会においても、学際的な知識、実践的な思考、コミュニケーション能力や行動力、変化に対する柔軟な適応力で評価されている。

漫画家・いしいひさいちの作品

漫画家・いしいひさいちの作品 ブレーブス時代のユニフォームの前に立つ山口高志氏

ブレーブス時代のユニフォームの前に立つ山口高志氏

(2015年・年史資料展示室)

学び舎、いまむかし

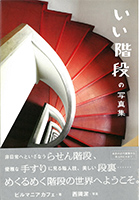

《「いい階段」》

2014(平成26)年に刊行された『いい階段の写真集』という本に、全国のビルから選りすぐりの「いい階段40選」が掲載されており、冒頭に関西大学千里山キャンパスの施設群も紹介されている。建築家・村野藤吾の手になる建物のうち、いまも残される「いい階段」の例として第3学舎1号館の階段や手すりの写真も掲載された。円形のトップライトから差し込む光線と、柔らかな樹脂の手すりが印象的な階段との組み合わせは、レトロ建築や昭和の街並みに関心をいだく若い世代にも評価されているようだ。ぜひ、1号館で実物を見て、触れてほしい。

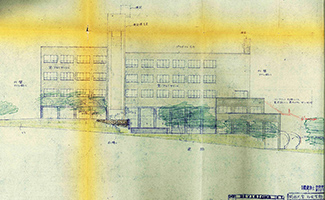

これまで、第3学舎1号館はあまり注目されてこなかった。しかし、この建物には村野たち設計にたずさわった者の思いが息づく。千里山の豊かな自然のなかに立地し、丘の起伏を包むように学舎が立ち上がる。正面にまわると、左右非対称の独特の形状。図面を見ると、建物のまわりに低い木々が描かれている。この木々が大きく育ち、高くなったときに、自然と建物とがとけあい、全体の均衡が生まれるよう想定されていたのだろうか。

BMC(著)・西岡潔(写真)

BMC(著)・西岡潔(写真)

2014年『いい階段の写真集』

パイインターナショナル

《持続可能性とリノベーション》

創設50周年を控えた耐震改修工事の計画を立案する際には、この歴史的資源を活用する方途が探られた。多くの建築物が役目を終えたとみなされ解体される現代。都心ではスクラップ・アンド・ビルドがくりかえされ、村野らが設計した作品も失われた。そこで、社会学部ではあえて解体・新築という選択肢をとらない道を選んだ。

残念ながら、もとのかたちを保てなかったところもある。たとえば、学舎正面の立木のうちの1本が枯れたため、改修に際して撤去された。現在、学舎前のベンチに囲まれた切り株が、その名残である。出入口のドアについても、自動ドアに置き換え。トップライトからの吹き抜けも、安全面を考慮して透過性のある素材で塞がれた。

社会学部の研究・教育では、「持続可能な社会」を考えることも重要である。同時に、大学という場につどう人びとの多様化に対応するべく、バリアフリー化や情報通信環境の改善がすすめられた。けれども、そのための破却は最小限に抑えられた。

社会学部の学生・教員がつどう第3学舎は、まさしく伝統と革新とが調和した場として、これからの研究・教育を支えることだろう。

時計塔を中にした左右が非対称のデザイン。

時計塔を中にした左右が非対称のデザイン。

学舎まわりに低い立木が描かれている。実施案にちかい

1967年6月ごろの設計案

関西大学蔵

年表

| 年 | 月 | 日 | できごと | |

|---|---|---|---|---|

| 1949 | 昭和24 | 4 | 1 | 文学部に新聞学科設置 |

| 1958 | 昭和33 | 4 | 1 | 経済政治研究所が設置され、共同研究を通じて社会学部設立の機運醸成 |

| 1959 | 昭和34 | 7 | 文学部教授会で社会学部増設構想検討開始 | |

| 1960 | 昭和35 | 7 | 25 | 社会学部調査委員会、広報学部(広報学科、社会心理学科)第2次成案 |

| 8 | 25 | 学舎増築が困難という理由で1961年の設置を見送り | ||

| 1962 | 昭和37 | 8 | 6 | 社会学部増設案、文学部教授会で三度目の議題に |

| 1963 | 昭和38 | 7 | 25 | 文学部教授会、社会学部増設を了承 |

| 1965 | 昭和40 | 9 | 11 | 学部新設準備委員会、設置の先送りを決定 |

| 9 | 15 | 大学協議会、1967年度開設を了承(1学科3コース案) | ||

| 1966 | 昭和41 | 8 | 9 | 理事会、社会学部の1967年4月設置を決議 |

| 9 | 29 | 社会学部設置認可を文部省に申請 | ||

| 1967 | 昭和42 | 1 | 23 | 文部省、社会学部設置を認可 |

| 2 | 7 | 社会学部初めての入学試験 | ||

| 4 | 1 | 社会学部開設 | ||

| 4 | 13 | 第1部、第2部とも天六学舎で授業開始(7月、第2部社会学部は天六での存続が望ましいと結論) | ||

| 1968 | 昭和43 | 3 | 20 | 千里山学舎に第3学舎(現A棟)竣工 |

| 1969 | 昭和44 | 1 | 21 | 社会学部自治会、学生大会でストライキを決議、学舎を封鎖(25日、全面的に封鎖解除) |

| 6 | 20 | 法・文・経・社・工の5学部闘争委員会と文・商・社の3学部自治会で全学共闘会議を組織。関西大学会館を封鎖(学園紛争本格化) | ||

| 7 | 2 | 第1部社会学部学生大会で無期限ストに突入。学部学舎や研究棟封鎖 | ||

| 9 | 23 | 機動隊導入(25日、封鎖されていた学部学舎や研究棟の自主解除開始) | ||

| 10 | 11 | 全学部授業再開 | ||

| 1971 | 昭和46 | 3 | 25 | 社会学部第1回卒業式 |

| 4 | 1 | 大学院社会学研究科(社会学、産業社会学2専攻)修士課程発足 | ||

| 10 | 30 | 法人、学費値上げを発表(7年ぶり) | ||

| 11 | 19 | 学部玄関前にバリケード構築 | ||

| 1972 | 昭和47 | 1 | 14 | 社会学部学舎封鎖(22日、入試実施のため、大学は機動隊を導入し、学舎の封鎖を解除) |

| 1973 | 昭和48 | 4 | 1 | 社会学専攻から産業心理学専攻が独立。大学院社会学研究科博士課程設置 |

| 1974 | 昭和49 | 12 | 9 | 法人、学費値上げを発表(反対運動激化) |

| 1975 | 昭和50 | 1 | 17 | 社会学部学舎封鎖(18日、機動隊導入。学年末試験はレポート試験に) |

| 1977 | 昭和52 | 4 | 第1部社会学部学生を対象に関西大学初のコンピュータによる履修管理システムを導入(全学での導入は1983年4月から) | |

| 4 | 2 | 法人の『地名総鑑』購入が判明 | ||

| 9 | 22 | 社会学部学舎封鎖 | ||

| 1978 | 昭和53 | 1 | 15 | 社会学部創設10周年記念祝賀会 |

| 4 | 第1部社会学部学生を対象に成績管理システムを導入 | |||

| 1979 | 昭和54 | 4 | 社会学部、電子計算機実習を開講 | |

| 12 | 19 | 法人、学費値上げを発表(反対運動激化) | ||

| 1980 | 昭和55 | 1 | 22 | 社会学部自治会とストライキ実行委員会、学舎をバリケード封鎖 |

| 3 | 31 | 学舎増設を含む社会学部充実計画大綱を学長に提出 | ||

| 1983 | 昭和58 | 3 | 22 | 第3学舎にエレベーター設置 |

| 1985 | 昭和60 | 11 | 10 | 社会学部、第1回指定校推薦入学を実施 |

| 1986 | 昭和61 | 3 | 社会学部ガイドブック創刊 | |

| 3 | 20 | 第3学舎増築工事竣工(現B棟) | ||

| 9 | 24 | 社会学部創設20周年記念事業の方針承認 | ||

| 1987 | 昭和62 | 4 | 1 | 大学院社会学研究科前期課程に社会心理学専攻を増設 |

| 1989 | 平成元 | 4 | 1 | 大学院社会学研究科後期課程に社会心理学専攻を増設 |

| 1990 | 平成2 | 11 | 社会学部のポスター完成 | |

| 1991 | 平成3 | 12 | 14 | 社会学部創設25周年記念シンポジウム「21世紀の大学と学問」を開催 |

| 1993 | 平成5 | 4 | 1 | 社会学部、関西大学初のシラバス(講義要綱)を作成 |

| 1994 | 平成6 | 4 | 1 | 大学院社会学研究科前期課程にマス・コミニュケーション学専攻を増設 |

| 1996 | 平成8 | 4 | 1 | 大学院社会学研究科後期課程にマス・コミニュケーション学専攻を増設 |

| 10 | 28 | 新関西大学会館が竣工し、陸橋で社会学部と直結 | ||

| 1997 | 平成9 | 4 | 1 | 第3学舎にエクステンションリードセンター開設 |

| 1999 | 平成11 | 10 | 8 | 社会学部祭実行委員会成立 |

| 10 | 23 | 社会学部、初のAO入試を実施 | ||

| 2002 | 平成14 | 9 | 19 | 第3学舎増築工事竣工(現C・D棟)。研究室移転 |

| 9 | 25 | 初のSF入試。社会学部、30名合格 | ||

| 2004 | 平成16 | 3 | 24 | 社会学部食堂を改装し、名称をカフェソシオに |

| 4 | 1 | 産業社会学専攻を社会システムデザイン専攻に名称変更 | ||

| 2005 | 平成17 | 4 | 1 | マスコミ専攻にジャーナリスト養成コース設置 |

| 2006 | 平成18 | 4 | 1 | 産業心理学専攻を心理学専攻に名称変更 |

| 2007 | 平成19 | 4 | 1 | 心理学専攻にコース制や早期卒業制度設定 |

| 7 | 13 | 社会学部創設40周年記念講演会(講師フランシス・フクヤマ氏)を開催 | ||

| 10 | 6 | 社会学部創設40周年記念フェスティバル開催(~7日) | ||

| 2008 | 平成20 | 4 | 1 | 大学院社会学研究科産業社会学専攻を社会システムデザイン専攻に改称。大学院心理学研究科(前期・後期課程)増設。認知・発達心理学と社会心理学の2専攻制 |

| 2013 | 平成25 | 4 | 1 | マス・コミュニケーション学専攻をメディア専攻に名称変更 |

| 2014 | 平成26 | 4 | 1 | 社会学部、13のプログラムを新設 |

| 9 | A棟に地下1階から4階までのエレベーター2基増設 | |||

| 2016 | 平成28 | 1 | C棟に5階までのエレベーター増設 | |

| 2 | 17 | 社会学部創設50年史編纂委員会設置 | ||

| 2 | 22 | ソシオ音響スタジオ完成 | ||

| 8 | 31 | 関大前駅北口から社会学部学舎まで続く新アクセス道のエスカレーター完成 | ||

| 2017 | 平成29 | 社会学部創設50周年 | ||

社会学部・

社会学部・