社会学専攻 Sociology カリキュラム

講義・実習の分類

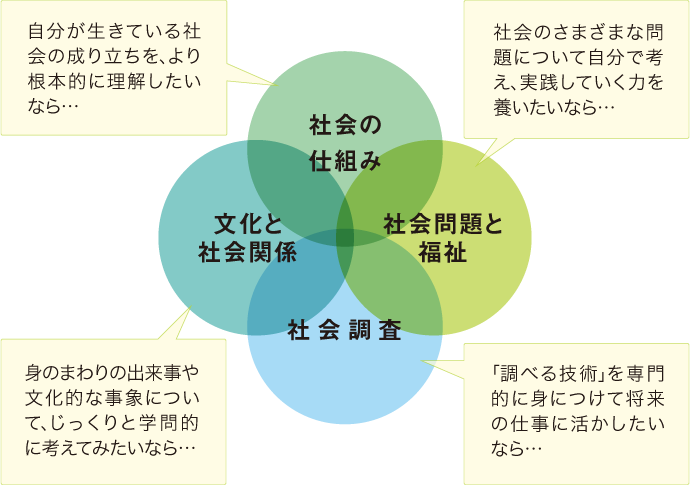

社会の仕組み

基礎的な社会現象や理論の枠組みを理解し、現代社会を多面的に捉える力を養います。

- 科目例

- 理論社会学、社会学概論、現代社会論、家族社会学、都市社会学、国際社会学、産業社会学、社会階層論、社会変動論、社会的ネットワークと社会システム、組織と社会的ネットワーク、コミュニティの比較社会学

社会問題と福祉

差別、犯罪、障がい、高齢化、環境問題等への理解を深め、よりよい社会の姿を構想する力を付けます。

- 科目例

- 社会福祉概論、地域福祉論、社会福祉政策論、ソーシャルサポート論、福祉社会論、社会保障論、差別と社会、社会病理学、環境社会学

社会調査

見えづらい社会の姿を確実に捉えるためのさまざまな方法を身に付けます。社会調査士資格を取得できます。

- 科目例

- 計量社会学、社会調査入門、社会調査方法論、社会調査実習、社会調査演習、社会学研究法、情報処理基礎演習、情報処理演習

文化と社会関係

音楽、スポーツ、食文化など、日常生活のなかのさまざまな文化現象や社会関係の成り立ちについて学びます。

- 科目例

- 文化社会学、大衆文化史、教育社会学、文化人類学、インターネット・コミュニケーション論、情報メディア論、デジタル・メディアと社会、メディア文化論

- 特定の系統の科目をより集中的に学ぶか、よりまんべんなく学ぶかは、関心や進路目標にあわせて決めることができます。

クローズアップ講義・実習

社会調査実習

実体験を通して、社会調査のノウハウを⾝につける。

受講⽣は、仮説を作るところから始め、調査票の作成と配付、データの集計と分析、そして報告書の執筆まで、社会調査に必要とされる⼀連の作業をすべて体験します。調査やデータ分析の技術を⾝につけることだけでなく、調査テーマに関する従来の研究を批判的に検討して有意義な調査を実施することを重視しています。この授業では、2年次⽣以上の学⽣がグループで作業していきます。学年の違いやゼミの枠を超えて、様々な学⽣が交流する場にもなっています。

この「社会調査実習」のほか、定められた授業を履修して単位を修得すれば、一般社団法人)社会調査協会が認定する「社会調査⼠」の資格を取得できます。

家族社会学I・II

さまざまな家族のあり方を社会との関わりを通して学ぶ。

「家族」というと、家族の「内側」だけに目を向けがちです(たとえば親子関係、夫婦関係など)。しかし家族のあり方は、社会・経済の動向に大きく影響されるとともに、社会を変える要因にもなります(例えば経済不況は、若者の就職・結婚・出産にどんな影響を及ぼしているかを考えてみましょう)。この講義では、実際の家族生活について、企業のあり方、景気の動向、法律や制度の変更などと関連づけながら説明していきます。

また男女のワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立)も重要なテーマです。さまざまな家族のあり方を知ることを通して、柔軟な家族観や仕事観を養い、将来のキャリア設計に生かしてもらえたらと考えています。

文化社会学

身近な文化現象から社会の成り立ちを考える。

この授業では、新たな文化が、どのようなきっかけで生み出されるのか、また、文化がどのように変化するのか、という点について、アニメーション、ファッションや世界遺産のような様々な文化現象を例に取り上げながら、「資本主義」、「産業化」、「労働」、「消費」など、社会学の根本問題と関連づけながら読み解きます。わたしたちの身の回りでみられる文化現象を具体的に取り上げることで、日常を彩るさまざま文化現象がどのような社会の変化と関係しているのか、社会の成り立ちを考えるきっかけにしてもらいたいと思います。

社会福祉政策論

身の回りの福祉のあり方を政策論の観点から考察する/提言をする。

われわれの身の回りには多くの「福祉政策」が存在しています。子どもの保育園の利用、障害がある方に対する公的支援、失業した時や貧困状態に陥った時の支援、高齢となった時に受けられる支援など、「福祉政策」は人生の節目で様々なかたちでわれわれの生活に関わっています。皆さんご自身が福祉のお世話になることもありますし、皆さんのご両親や祖父母の方がお世話になっている方も多いのではないかと思います。

この講義では、われわれの身近にある福祉のあり方を多角的な視点から考察するとともに、今後よりよい「福祉政策」を提言できる力を講義やディスカッションを通じて養うことを目的としています。

環境社会学

環境問題を地域社会の現場から考える。

環境問題は「私たち一人ひとりが考え行動し、解決すべきみんなの問題だ」とよくいわれます。しかしそれは本当でしょうか。私たちはこの言葉になかば納得しながらも、同時に、テレビや学校の先生だとかが押しつけてくるお説教や他人事としてしか感じられなくなっているのではないでしょうか。

環境社会学の授業では、「みんなの問題」といった漠然としたイメージをいったん括弧にくくり、環境汚染やエネルギー問題を抱えてきた地域社会の現場にスポットをあてて、環境問題を具体的に考えるためのヒントを探っていきます。

講義・実習一覧

1年次

- 必修科目

-

- 基礎研究Ⅰ・II

- 社会学総論Ⅰ・II

- 基礎社会学Ⅰ・II

- 社会調査入門

- 選択科目

-

- 現代社会論Ⅰ・II

- 産業社会学Ⅰ・II

- 社会調査論

- 計量社会学

- インターネット・コミュニケーション論

- 情報処理基礎演習

- 情報処理演習Ⅰ

2年次

- 必修科目

-

- 基礎演習

- 選択科目

-

- 理論社会学Ⅰ・II

- 家族社会学Ⅰ・II

- 都市社会学

- 大衆文化史

- 教育社会学Ⅰ・II

- 文化社会学Ⅰ・II

- 社会病理学Ⅰ・II

- 社会福祉概論

- 地域福祉論

- 社会福祉政策論

- ソーシャルサポート論

- 文化人類学Ⅰ・II

- 国際社会学Ⅰ・II

- 環境社会学Ⅰ・II

- 社会心理学Ⅰ・II

- 社会階層論

- 社会変動論

- 社会学研究法a・b

- 社会調査実習

- 社会調査演習

- 差別と社会Ⅰ・II

- 社会学概論Ⅰ・II

- 情報メディア論

- デジタル・メディアと社会

- メディア文化論

- メディア史

- ジャーナリズム史

- コミュニティの比較社会学

- 社会的ネットワークと社会システム

- 組織と社会的ネットワーク

- 社会学テーマ演習

- 専攻横断型講義(各テーマ)

- 情報処理演習II・III

3・4年次

- 必修科目

-

- 専門演習Ⅰ・II

- 卒業研究Ⅰ・II

- 選択科目

-

- 福祉社会論

- 社会保障論

- 社会学特殊講義Ⅰ〜VIII

- 社会学外国文献講読

各講義・実習の詳細は、関西大学シラバスシステムでご確認ください。

- 演習等の少人数制の科目は他専攻が履修できない場合があります。

- 卒業するには、所属専攻の科目から所定の単位を修得する必要があります。

- このカリキュラムは2025年度のものです。

社会学部・

社会学部・