香川県研修

-

執筆者 西村南音

2月2日、3日の2日間で香川県へフィールドワークに行ってきました。

1日目は、香川丸亀ハーフマラソンを観戦した後、伊熊玄一郎美術館に立ち寄り、夜は高松市丸亀町商店街に訪れました。

【香川丸亀ハーフマラソン】

香川丸亀ハーフラマラソンでは、どのようなリスクマネジメント対策が行われているかを見学しました。立ち入り禁止のテープや赤コーン、警備員の配置により安全対策が行われていました。また、マラソン中は道路規制で自動車等車が通れない状態になっていました。そのため、最初にゴールした選手から3時間をめどに規制が解除されるという、地域住民への配慮がされていました。(最初にゴールした選手から3時間以内にゴールできなければマラソンの完走はできません。)

【猪熊玄一郎美術館】

猪熊玄一郎美術館では、様々なアート作品を見て、感性を養いました。館内ではアート作品の一つとしてパフォーマーの方々が作品に向かって声を発し、音を館内に響かせるというパフォーマンスがありました。入館時は何の音かわからず、私はクジラの鳴き声に似ていると感じました。一方でエアコンの空調の音に聞こえたゼミ生もいました。アートや音など人それぞれ違う感じ方、捉え方があり、感性は一つではないことを再認識することができました。

【高松丸亀町商店街】

高松市丸亀町商店街では、商店街を歩き、街の雰囲気を感じてきました。丸亀町商店街は奇跡的に商店街の再開発に成功したことで有名です。以前は細分化されていた土地利用や不合理な店舗配置、老朽化した建物などを、再開発により土地の所有と利用を分離し、まちづくり会社が商業床を一体的にマネジメントする体制で地権者がリスクを負う変動時代へと変化させました。そしてA街区には整備された広場を設け、天井をドーム状に設計し、吹き抜け空間を演出。B街区には不足していた飲食店を集中導入し、C街区にはライフスタイル提案型の店舗と地域医療再生に向けた医療施設が導入されました。また、居住者の減少という問題に対しては車の運転ができなくなる高齢者をターゲットに、商店街の上層部に分譲マンションを建設し、住居者を取り戻す作戦が立てられました。そしてマンションと商店街を空中回廊で繋ぎ、病院などの施設により簡単にアクセスできるように工夫が行われました。

丸亀町商店街の再開発が成功した背景には大きく3つの要因があります。1つ目は計画作成の前に全国の失敗事例を学んだことです。これによりある法則を見つけ出し、失敗に終わらないよう計画を練ることができました。2つ目は全員同意型の再開発にこだわったことです。商店街がシャッター街になる一つの要因として、商店街が個人事業主の集まりで、方向性をまとめ上げることが難しいという点があります。そのため全員同意型にこだわることで一等地を広場にしたり、エリアによって出店する業種を決めたりすることが出来ました。また、一定の売上げを上げなければ追い出されるという独自のルールも作成するなど、全てを行政に任せるのではなく自分たちの街を自分たち自らリスクを負い、自治権を持って運営していくという新たな自治組織の形成が行われました。3つ目は丸亀町のコミュニティーが現存していたことです。コミュニティーが現存していたことで地権者の同意がスムーズに進むなど、再開発が軌道に乗りやすい状態が作られました。これらの背景をもとに、昔のように沢山の人々が生活し、新たなビジネスが生まれ、新たな仕組みが創り上げていく高松丸亀町商店街が確立されました。

商店街を実際に歩いてみた感想としては、以前シャッター街だったとは思えないほどの人通りで、まるで商業施設の中にいるような気分になりました。商店街は上記で述べたように地域完結型の商店街で、生活に必要な病院や近くにあると便利なピアノレッスン室などがたくさん誘致されていました。またFrancfrancやGUといった人気と知名度が高い店舗や、設定金額が高いブランド店も多く誘致されており、幅広い世代の人々が通りを訪れていました。商店街でありながら都心のような明るさがあり、イルミネーションで装飾もされていました。また、再開発の範囲が思っていたよりも広く、昔ながらの商店街の街並みも残しつつ新たな店舗を誘致しているエリアも見られ、人の流れをつくる工夫も感じられました。高松丸亀町商店街の再開発の事例から、地域が一体となって町おこしを行う重要性や意義を学ぶことができました。

2日目は善通寺四国こどもとおとなの医療センターに訪れました。

【善通寺四国こどもとおとなの医療センター】

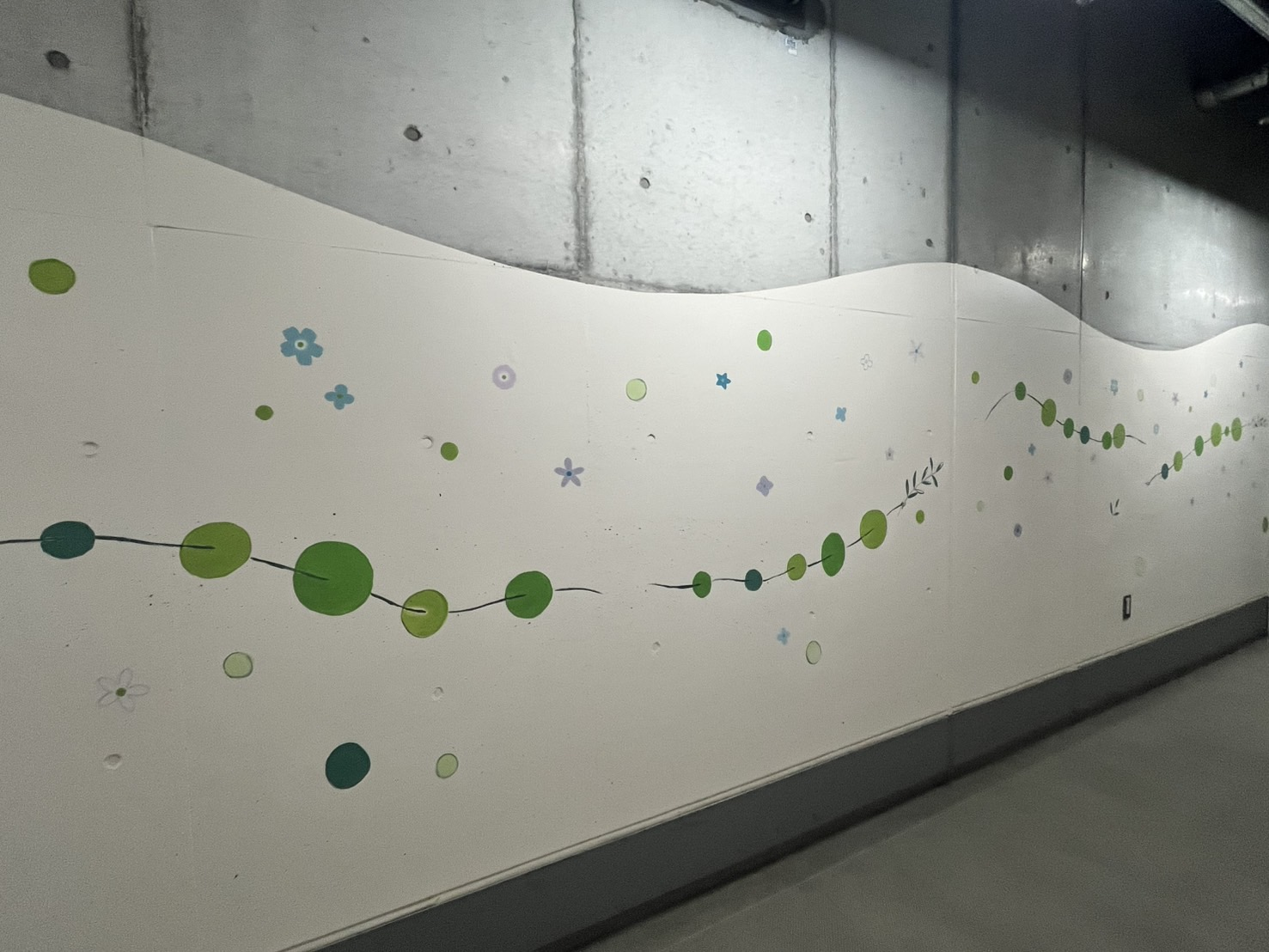

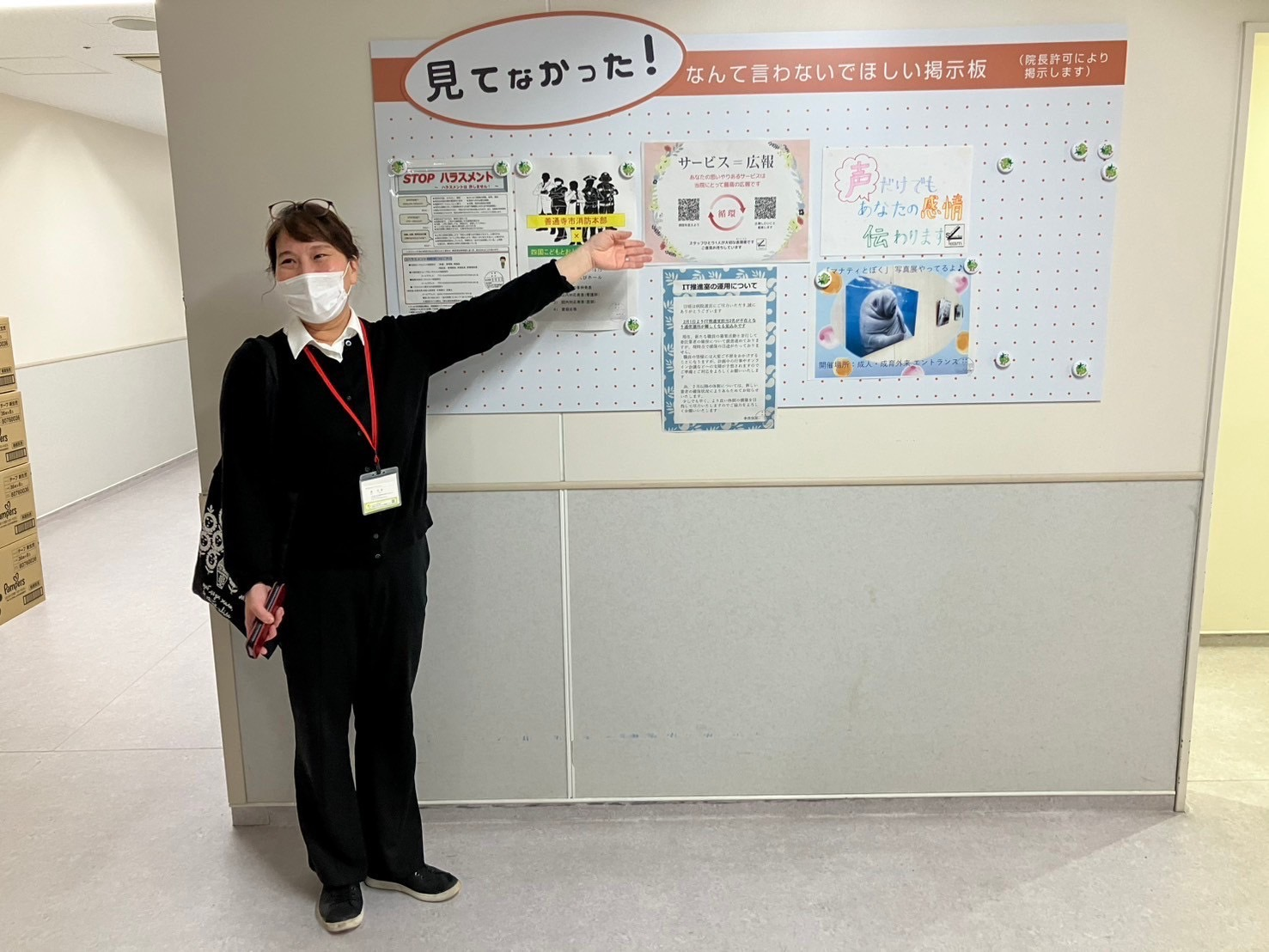

善通寺四国こどもとおとなの医療センターでは、森合音(もりあいね)さんにお話を伺いました。四国こどもとおとなの医療センターはホスピタルアートを取り入れた病院で、母なる自然のエネルギーの満ち溢れた病院を目指しています。この病院の専属のアートディレクターである森合音さんは、患者や職員が抱える悩みや困りごとを聞き、それを「痛み」として捉え、その「痛み」をどのように改善していけばよいかをフラットな立場で考えながら話し合い、アーティストに協力してもらい、想いを形にしていくお仕事をされています。アートを祈りだと考え、目に見えない痛み(技術的治療では治らない心の痛み)をアートで可視化していくことを目的に活動しています。 きっかけは森さんご自身のご経験から、病院にこそ痛みを軽減するアートが必要だと思ったことでした。森さんは患者さんにはもちろん、医師や看護師など病院で働く従業員にこそアートが欠かせないと話されていました。「霊安室から駐車場までのコンクリート打ちっぱなしの壁に青い花を描くプロジェクト」の中で、絵を描く従業員が涙を流していたことをきっかけに、従業員にこそ目を向け、ケアをしていく必要があると感じたそうです。そして、誰でも痛みを伝えられるよう「見ていなかった!なんて言わないでほしい掲示板」を作成したり、アートディレクターとして調整の役割を担い、風通しの良い環境づくりを実施されていました。

四国こどもとおとなの医療センターのホスピタルアートで大切にされていることは「痛みをみんなが言える環境づくり」と、「全員でアート活動や病院を変える取り組みを進めていくこと」の2つです。院内に存在するすべてのアートは、患者様の快復と幸せを祈る医療スタッフの「想い」の結晶です。目に見えない「想い」をどのように形にしていくのか、「現場」の声に耳を澄まし、医療スタッフ、作家、さまざまな分野の専門家と話し合い、アートを媒体にして院内により豊かな医療空間を創出することがアート活動の目的になっています。また、アートには自然を取り入れることが重視され、患者さんや従業員に自然の持つエネルギーに触れてもらうために、「地・水・火・風・空」の5つの要素をもとに院内に様々な形で「自然のかけら」が取り込まれています。例えば「地」の要素では、「こもれびのオブジェ」や「このき」があり、内壁画や内装、家具などに自然をお手本に「それぞれの場で提供される医療サービス」に調和する色や形を取り入れています。他にも、壁に鳥の絵を描くことで「風」をイメージさせるなど様々な工夫が行われていました。また「空」の要素では、空に向かって深呼吸ができるように色鮮やかなベンチや植物で景観を整えた屋上庭園が造られました。この屋上庭園では日差しが強いという問題点がありましたが、この問題に対し、患者さんが描いた空の絵をモノづくりリレーでオリジナル日傘に仕上げ、「いろんな空色パラソル」として貸し出しの日傘を作成しました。その結果、東屋やパラソルの設置よりも繊細なコミュニケーションを実現することができました。このように病院という閉鎖的空間に、外の景色や自然を取り入れ、心が安らぐ空間を作り上げていました。

四国こどもとおとなの医療センターのホスピタルアートの歴史を遡ると、まだまだ沢山の歴史があり、患者さんや従業員の方々との関わり方だけでなく、コミュニケーションを生む空間づくりというものを学ぶことできました。

今回の2日間の香川県のフィールドワークを通し、様々なアート、決断に触れることができました。日常生活とはひと味違う環境でたくさんのことを学び、とても貴重な経験をすることができました。