阡陵

関西大学博物館の彙報で、秋と春の2回刊行しています。博物館活動の報告、関西大学の教員や各地の博物館学芸員の寄稿による簡潔な研究成果報告、研究ノートなど掲載しています。

受付・閲覧休憩室にて、来館者に無料配布しています。

- 2025年〜2021年

-

目次

目次- 「移動」による壁画の公共性を問い直す

~川田知志「太郎の色とカタチ×パブリック」展を振り返って(裵洙淨) - 陵墓の「英文制札」と第5回内国勧業博覧会(徳田誠志)

- 末永雅雄『サンデー毎日』誌昭和7年連載と本山彦一(山口卓也)

- 亀甲状の有孔中空土製品について(合田茂伸)

- 山岡順太郎宛長塚節書簡の紹介(下)(佐藤健太郎)

目次

目次- 額装された作品(扁額)の修理(藤枝宏治)

- 鉄炮鍛冶屋敷(町家歴史館 井上関右衛門家住宅)

―日本で唯一の江戸時代の鉄炮鍛冶の作業場兼住居―(北林千明) - 追われる来訪神(黒田一充)

- 国府遺跡から出土した「刻痕有鹿角器」について(II)(合田茂伸)

- 山岡順太郎宛長塚節書簡の紹介(上)(佐藤健太郎)

目次

目次- 九州の松会における伝統儀礼の継承(森本安紀)

- 三瓶山周辺の6世紀末~7世紀の竪穴建物跡(鈴木七奈)

- 大阪府富田林・河内長野の火山岩産出地と嶽山龍泉寺西採集の石器(山口卓也)

- 特別展示「昭和のビーズバッグ-流行とデザイン-」開催報告(原田喜子)

- 古活字版『宗要柏原案立』の修正箇所について(岡本梓)

目次

目次- 小野蘭山旧蔵の琉球勾玉について(徳田誠志)

- 浜降りの儀礼(黒田一充)

- 国府遺跡から出土した「刻痕有鹿角器」について(合田茂伸)

- 関西大学博物館 2023年度夏季企画展「浪速の町絵師 菅楯彦が愛した大阪」開催報告(原田喜子)

目次

目次- VRで高松塚古墳壁画の発見当時を体験する(林武文)

- 関西大学千里山キャンパスの「イケフェス大阪」への参加(橋寺知子)

- 和歌山市楠見遺跡出土土器をめぐって

─関西大学文学部考古学研究室所蔵資料から─(木下亘) - 鶴岡市立藤沢周平記念館─藤沢文学を味わう拠点施設─(齋藤冬華)

- 兵庫県北西部寺田火山岩の石器石材産出地

黒色無斑晶(ガラス質)安山岩・ガラス質デイサイト(山口卓也・渡邊貴亮) - 木崎愛吉旧蔵「三井寺朝鮮鐘」拓本(貫田瑛)

- 本山幸彦氏旧蔵 本山彦一関係資料の寄贈について(石立弥生子)

目次

目次- 壺を祀る(黒田一充)

- 地域の誇りを展示できる幸運ー福岡県東峰村の例ー(黒木貴一)

- 近世後期洒落本から見た敬語の地域差(森勇太)

- わが国の近代水道の父 吉村長策(石田成年)

- 西宮市立郷土資料館所蔵の高畑町遺跡出土木製品

─奈良時代井戸417HW と付札木簡─(森下真企) - 村野藤吾による関西大学千里山キャンパスにおけるアンビルト建築について(西田貫人)

目次

目次- 高松塚古墳壁画の検出とその報道(米田文孝)

- 勝義邦撰「神戸海軍総練所碑文稿」と武岡豊太(高久智広)

- 大津市の藁蛇を作る正月儀礼(森本安紀)

- 式亭三馬『小野[バカムラ]譃字尽』―パロディとことば遊び―(岩下真央)

- 近畿地方石器時代石材産出地をめぐって(山口卓也)

- 100年歌い継がれた関西大学学歌のゆらぎについて(篠塚義弘)

目次

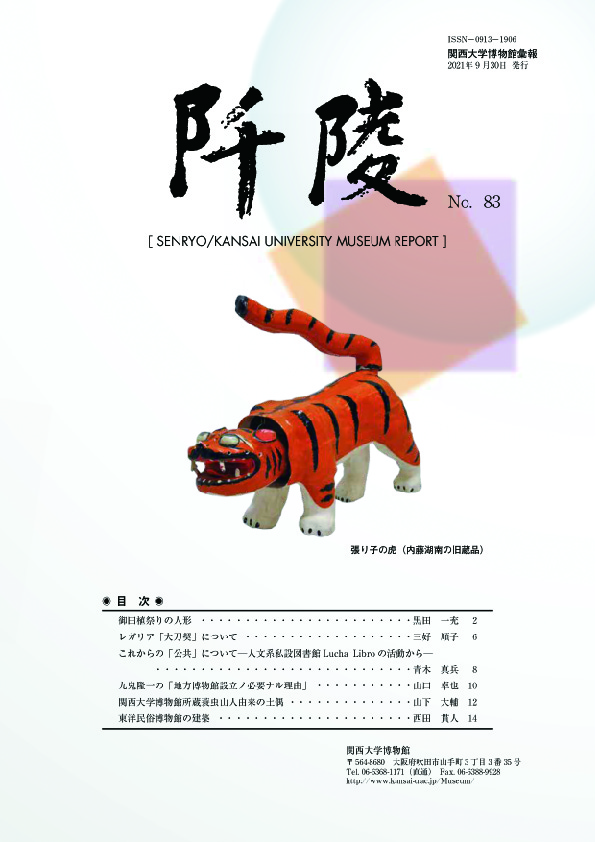

目次- 御田植祭りの人形(黒田一充)

- レガリア「大刀契」について(三好順子)

- これからの「公共」について―人文系私設図書館Lucha Libroの活動から―(青木真兵)

- 九鬼隆一の「地方博物館設立ノ必要ナル理由」(山口卓也)

- 関西大学博物館所蔵蓑虫山人由来の土偶(山下大輔)

- 東洋民俗博物館の建築(西田貫人)

目次

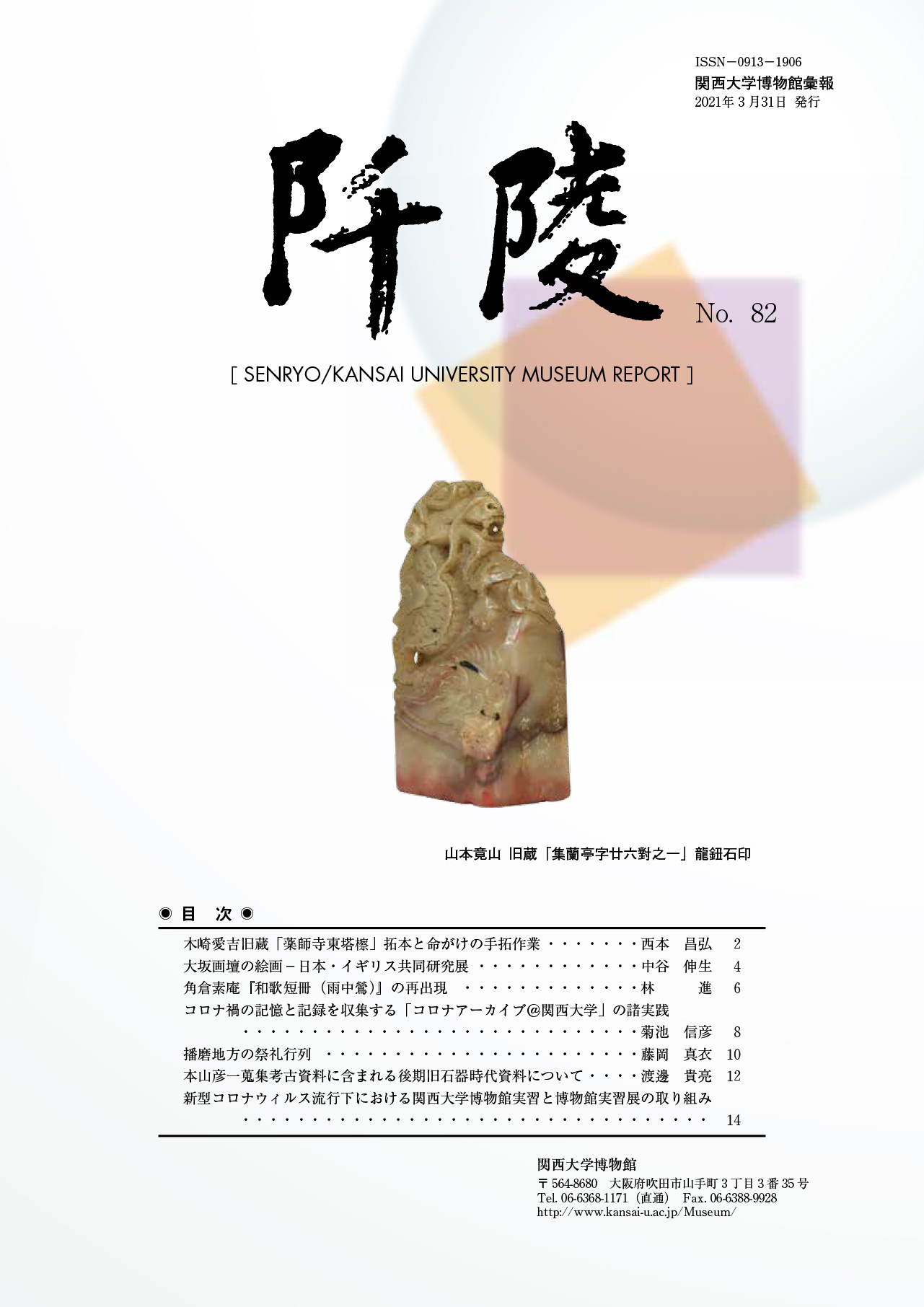

目次- 木崎愛吉旧蔵「薬師寺東塔檫」拓本と命がけの手拓作業(西本昌弘)

- 大坂画壇の絵画 日本・イギリス共同研究展(中谷伸生)

- 角倉素庵『和歌短冊(雨中鶯)』の再出現(林 進)

- コロナ禍の記憶と記録を収集する「コロナアーカイブ@関西大学」の諸実践(菊池信彦)

- 播磨地方の祭礼行列(藤岡真衣)

- 本山彦一蒐集考古資料に含まれる後期旧石器時代資料について(渡邊貴亮)

- 新型コロナウイルス流行下における関西大学博物館実習と博物館実習展の取り組み

- 「移動」による壁画の公共性を問い直す

- 2020年〜2016年

-

目次

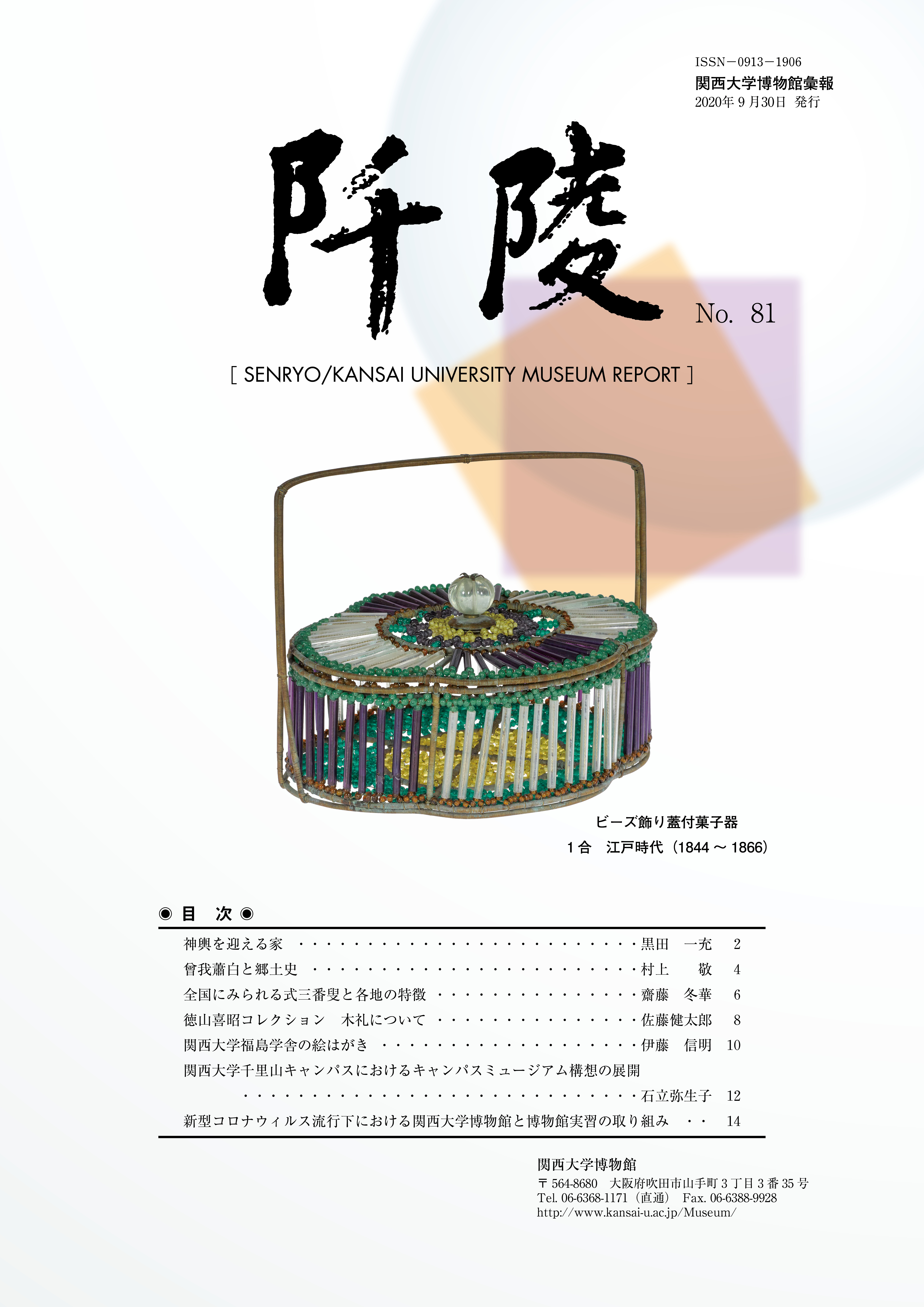

目次- 神輿を迎える家 (黒田一充)

- 曽我蕭白と郷土史(村上 敬)

- 全国にみられる式三番叟と各地の特徴(斎藤冬華)

- 徳山喜昭コレクション 木札について(佐藤健太郎)

- 関西大学福島学舎の絵はがき(伊藤信明)

- 関西大学千里山キャンパスにおけるキャンパスミュージアム構想の展開(石立弥生子)

- 新型コロナウイルス流行下における関西大学博物館と博物館実習の取り組み

目次

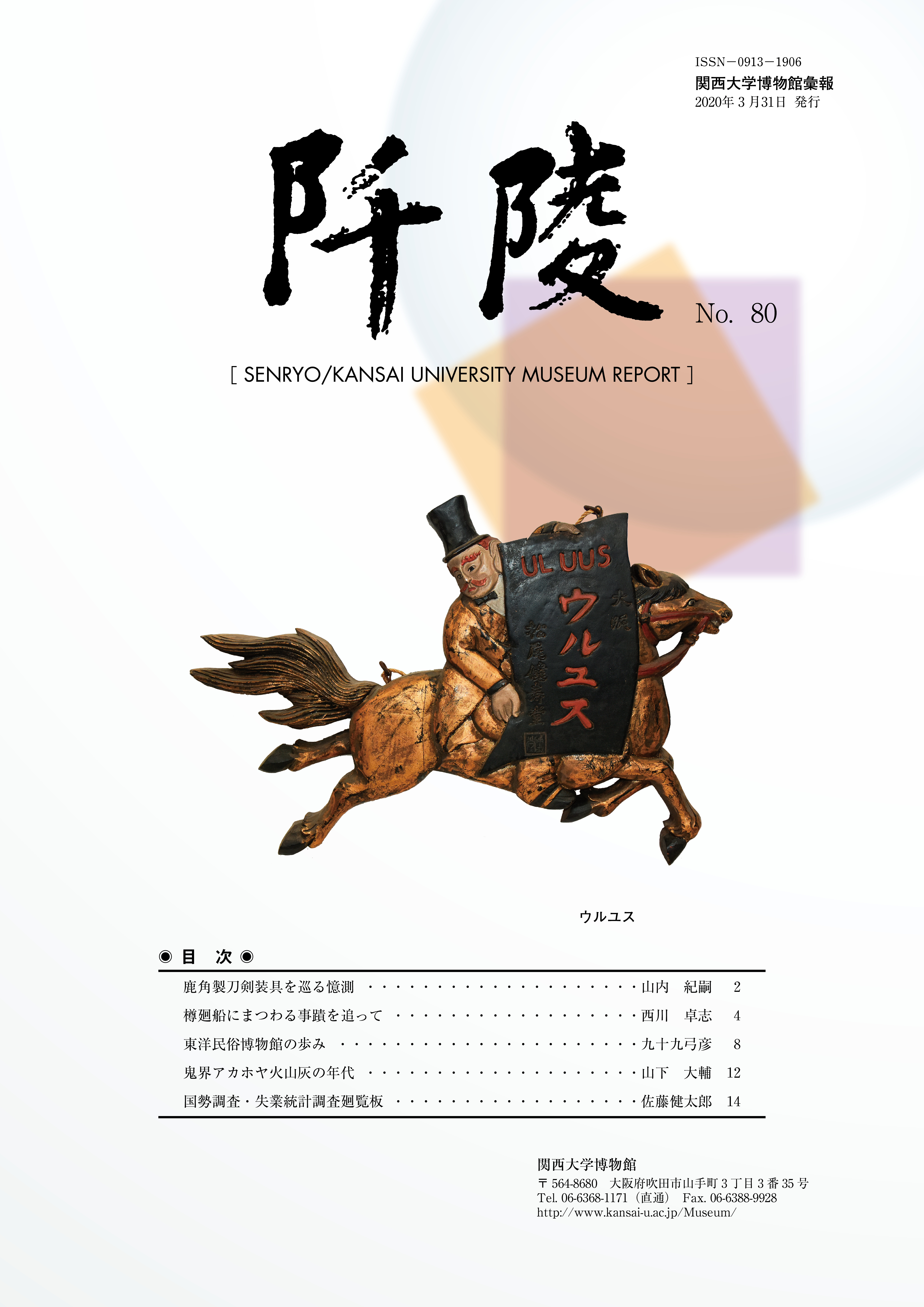

目次- 鹿角製刀剣装具を巡る憶測(山内紀嗣)

- 樽廻船にまつわる事蹟を追って(西川卓志)

- 東洋民俗博物館の歩み(九十九弓彦)

- 鬼界アカホヤ火山灰の年代(山下大輔)

- 国勢調査・失業統計調査廻覧板(佐藤健太郎)

目次

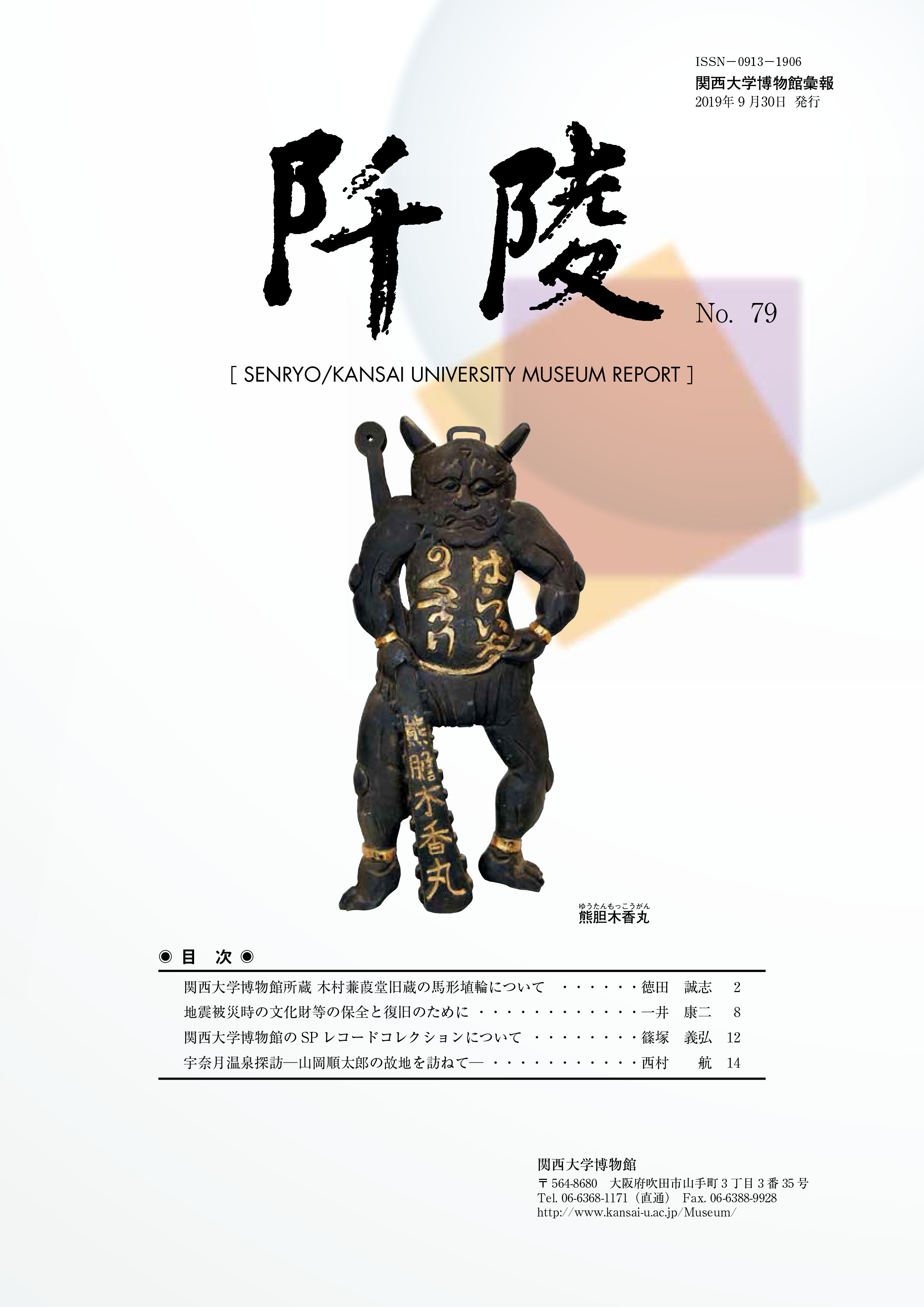

目次- 関西大学博物館所蔵 木村蒹葭堂旧蔵の馬形埴輪について(徳田誠志)

- 地震被災時の文化財等の保全と復旧のために(一井康二)

- 関西大学博物館のSPレコードコレクションについて(篠塚義弘)

- 宇奈月温泉探訪 山岡順太郎の故地を訪ねて(西村 航)

目次

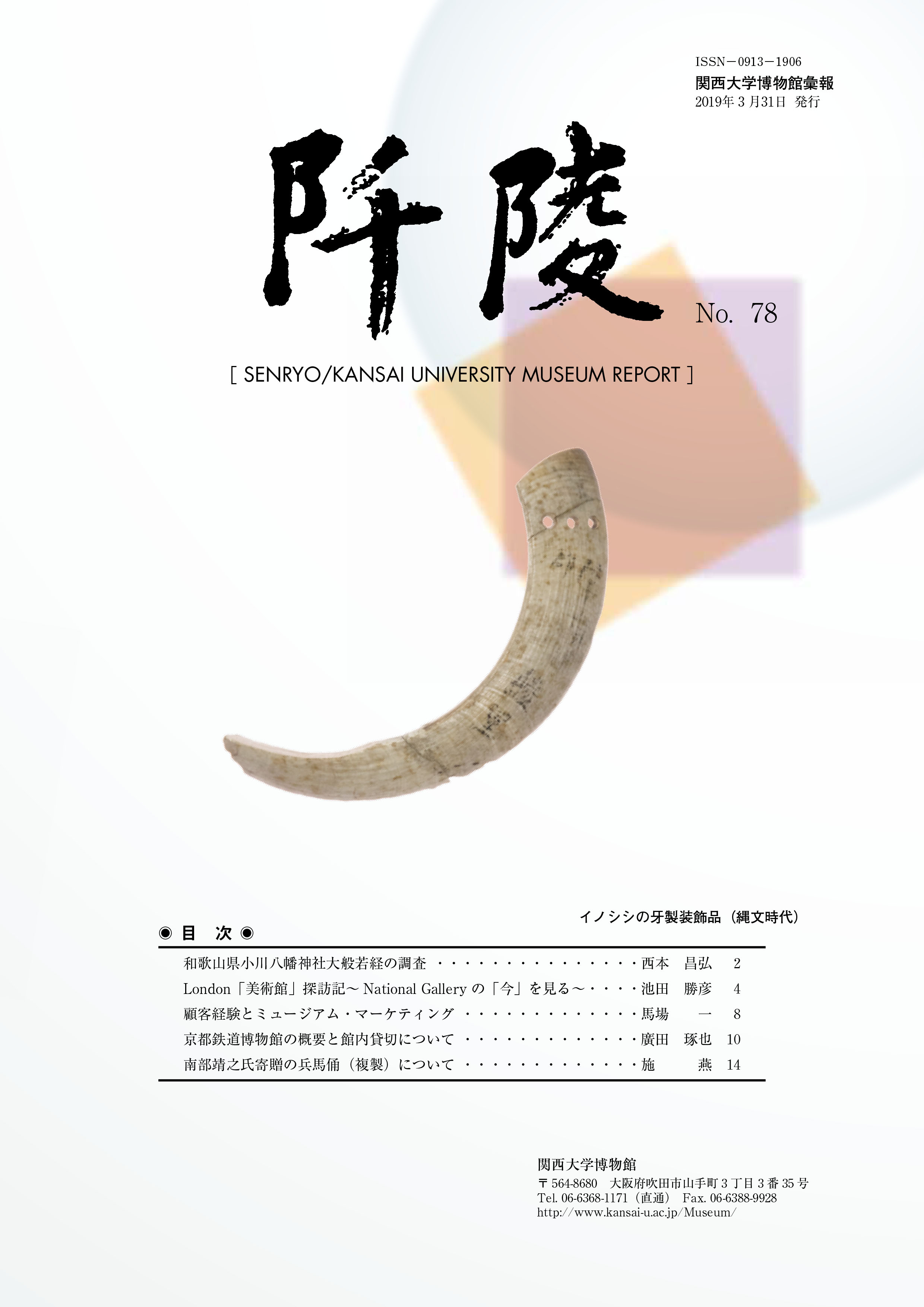

目次- 和歌山県小川八幡神社大般若経の調査(西本昌弘)

- London「美術館」探訪記 ~National Gallery の「今」を見る~(池田勝彦)

- 顧客経験とミュージアム・マーケティング(馬場 一)

- 京都鉄道博物館の概要と館内貸切について(廣田琢也)

- 南部靖之氏寄贈の兵馬俑(複製)について(施 燕)

目次

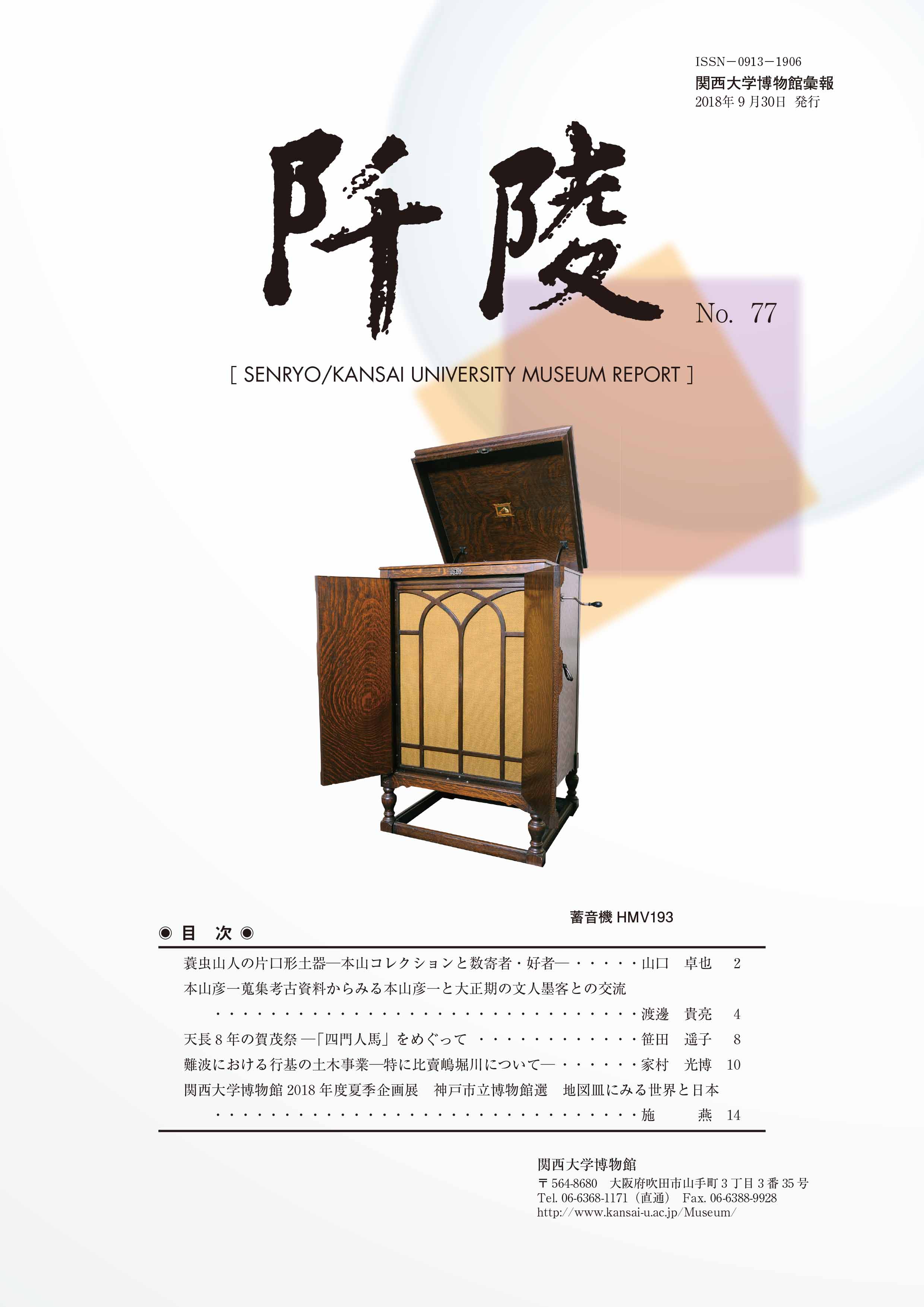

目次- 蓑虫山人の片口形土器―本山コレクションと数寄者・好者―(山口卓也)

- 本山彦一蒐集考古資料からみる本山彦一と大正期の文人墨客との交流(渡邊貴亮)

- 天長8年の賀茂祭―「四門人馬」をめぐって(笹田遥子)

- 難波における行基の土木事業―特に比賣嶋堀川について―(家村光博)

- 関西大学博物館2018年度夏季企画展 神戸市立博物館選地図皿にみる世界と日本(施 燕)

目次

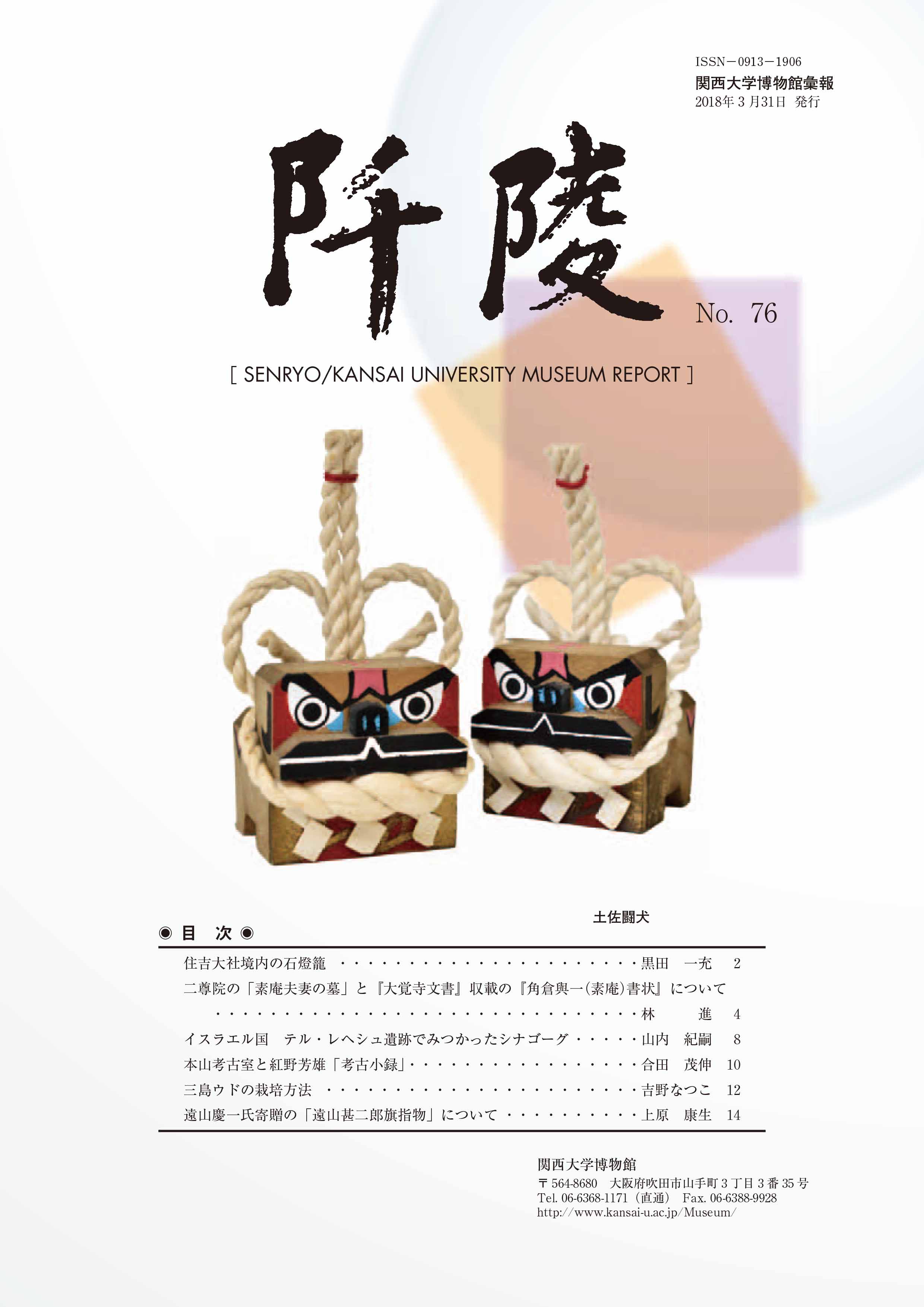

目次- 住吉大社境内の石燈籠(黒田一充)

- 二尊院の「素庵夫妻の墓」と『大覚寺文書』収載の『角倉與一(素庵)書状』について(林 進)

- イスラエル国 テル・レヘシュ遺跡でみつかったシナゴーグ(山内紀嗣)

- 本山考古室と紅野芳雄「考古小録」(合田茂伸)

- 三島ウドの栽培方法(吉野なつこ)

- 遠山慶一氏寄贈の「遠山甚二郎旗指物」について(上原康生)

目次

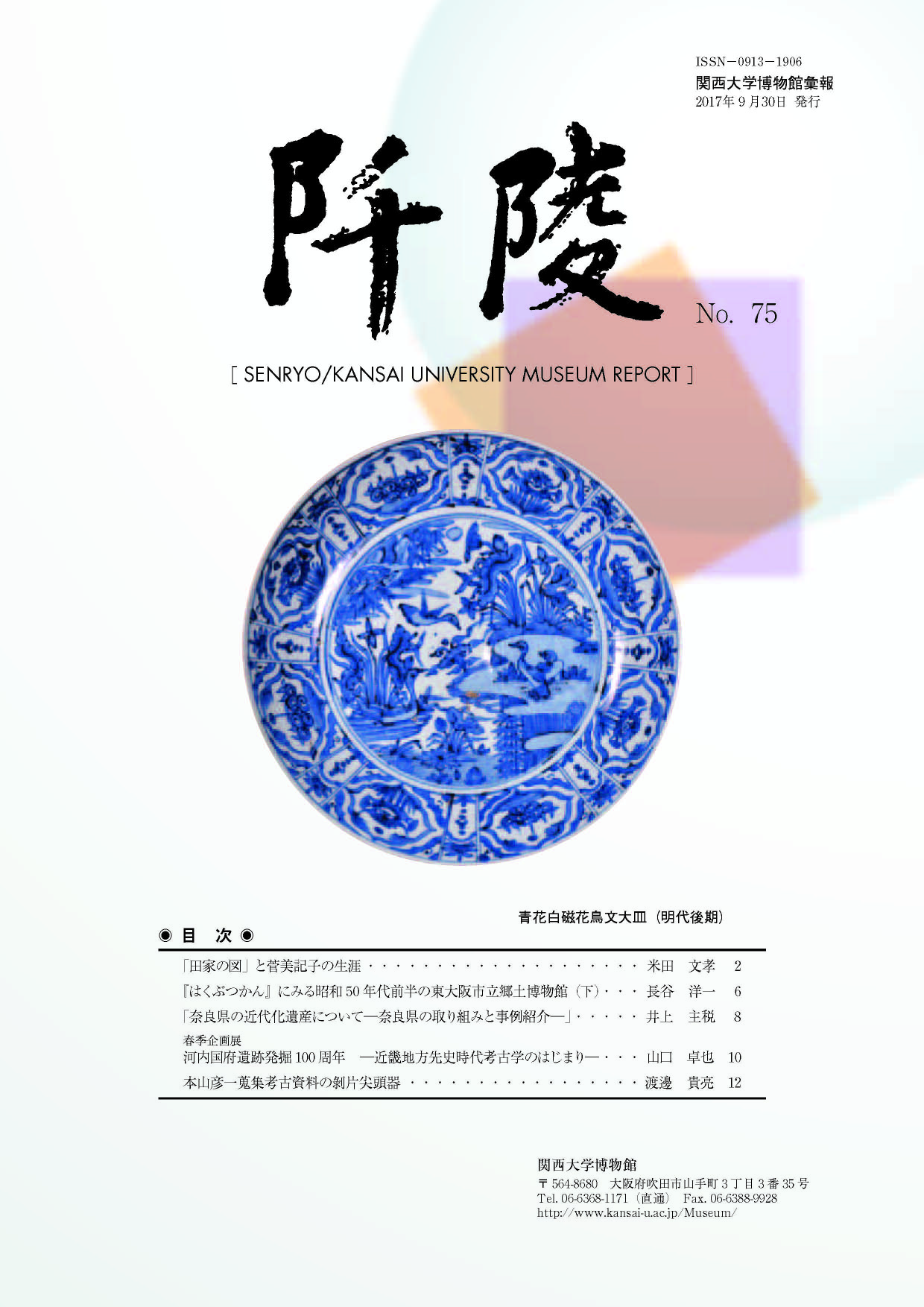

目次- 「田家の図」と菅美記子の生涯(米田文孝)

- 『はくぶつかん』にみる昭和50年代前半の東大阪市立郷土博物館(下)(長谷洋一)

- 「奈良県の近代化遺産について―奈良県の取り組みと事例紹介―」(井上主税)

- 春季企画展 河内国府遺跡発掘100周年―近畿地方先史時代考古学のはじまり―(山口卓也)

- 本山彦一蒐集考古資料の剝片尖頭器(渡邊貴亮)

目次

目次- 浮世絵「七福神けいこまち」を読み解く(岡 泰正)

- 大山(おおやま)―日本遺産 大山詣り―(大村泰久・大村菊代)

- 末永雅雄先生採集二上山西麓の大形打製石器 (山口卓也)

- ガラス乾板に記録された住吉大社の風景(黒田一充)

- 御影・住吉の劇場と舞台写真(藤岡真衣)

- 創立130周年記念展示会「関西大学のちから~伝統への自信 未来への考動~」「智から―叡智」に関して(高橋沙希)

目次

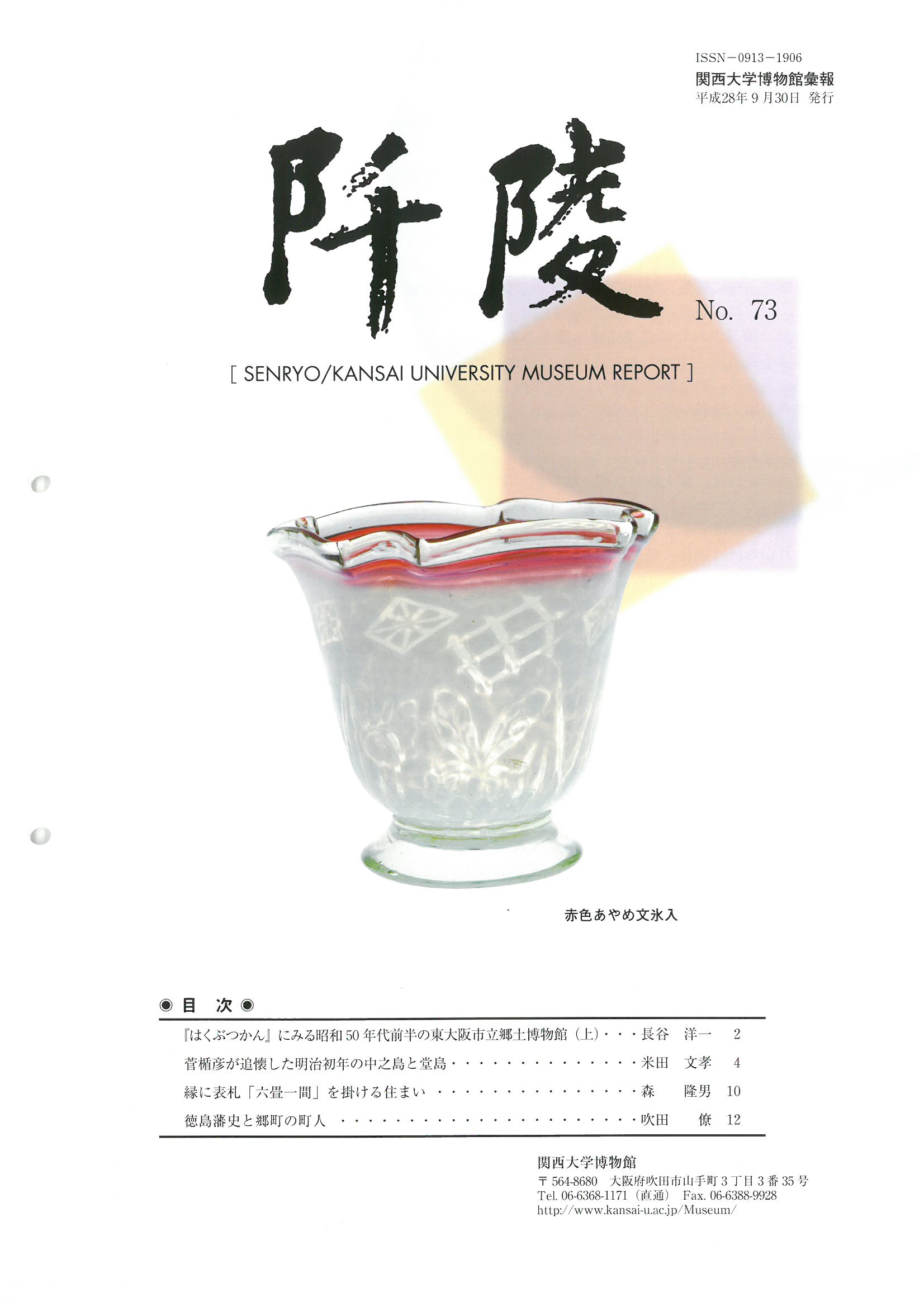

目次- 『はくぶつかん』にみる昭和50年代前半の東大阪市立郷土博物館(上)(長谷洋一)

- 菅楯彦が追懐した明治初年の中之島と堂島(米田文孝)

- 縁に表札「六畳一間」を掛ける住まい(森 隆男)

- 徳島藩史と郷町の町人(吹田 僚)

目次

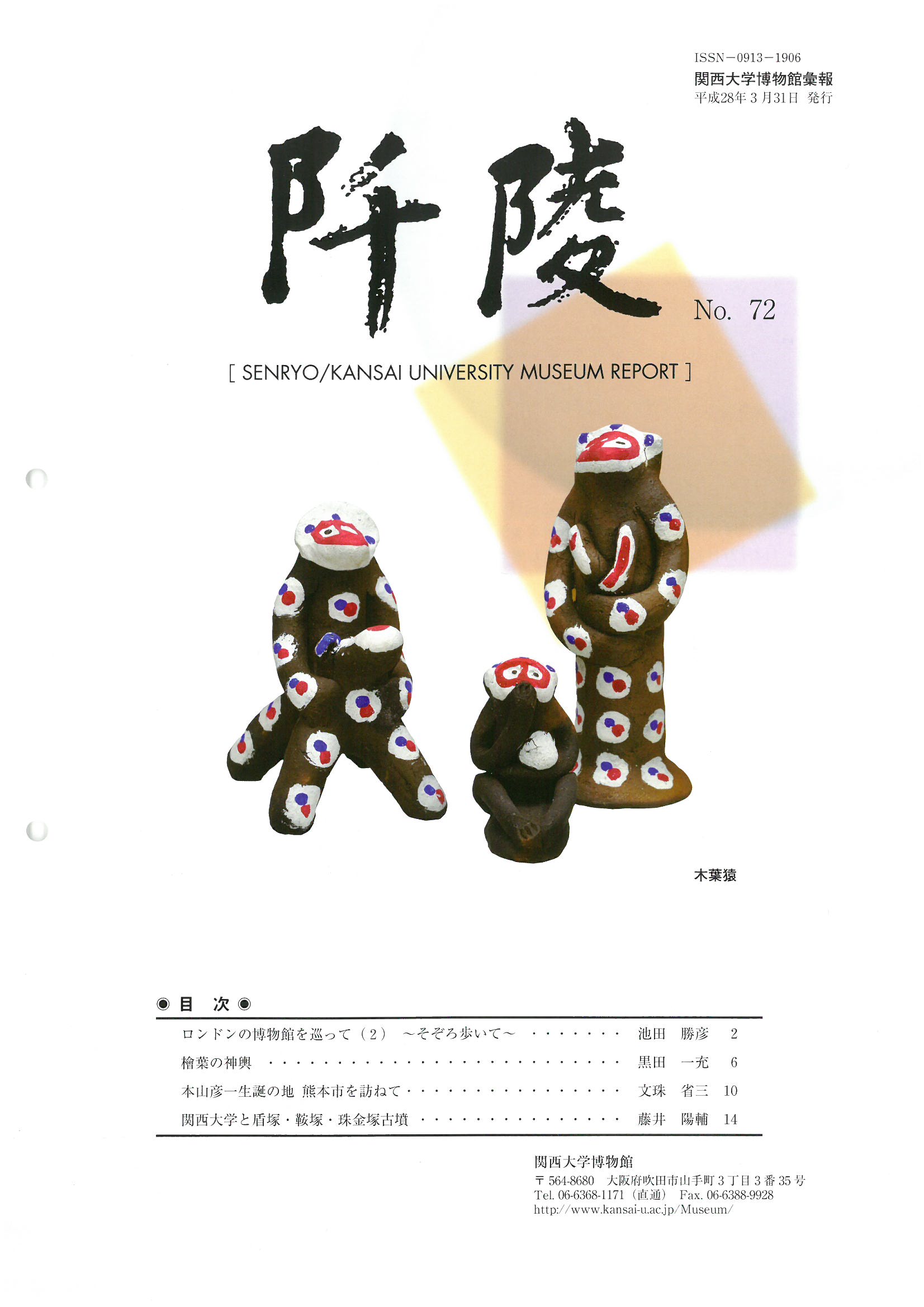

目次- ロンドンの博物館を巡って(2)~そぞろ歩いて~(池田勝彦)

- 檜葉の神輿(黒田一充)

- 本山彦一生誕の地 熊本市を訪ねて(文珠省三)

- 関西大学と盾塚・鞍塚・珠金塚古墳(藤井陽輔)

- 2015年〜2011年

-

目次

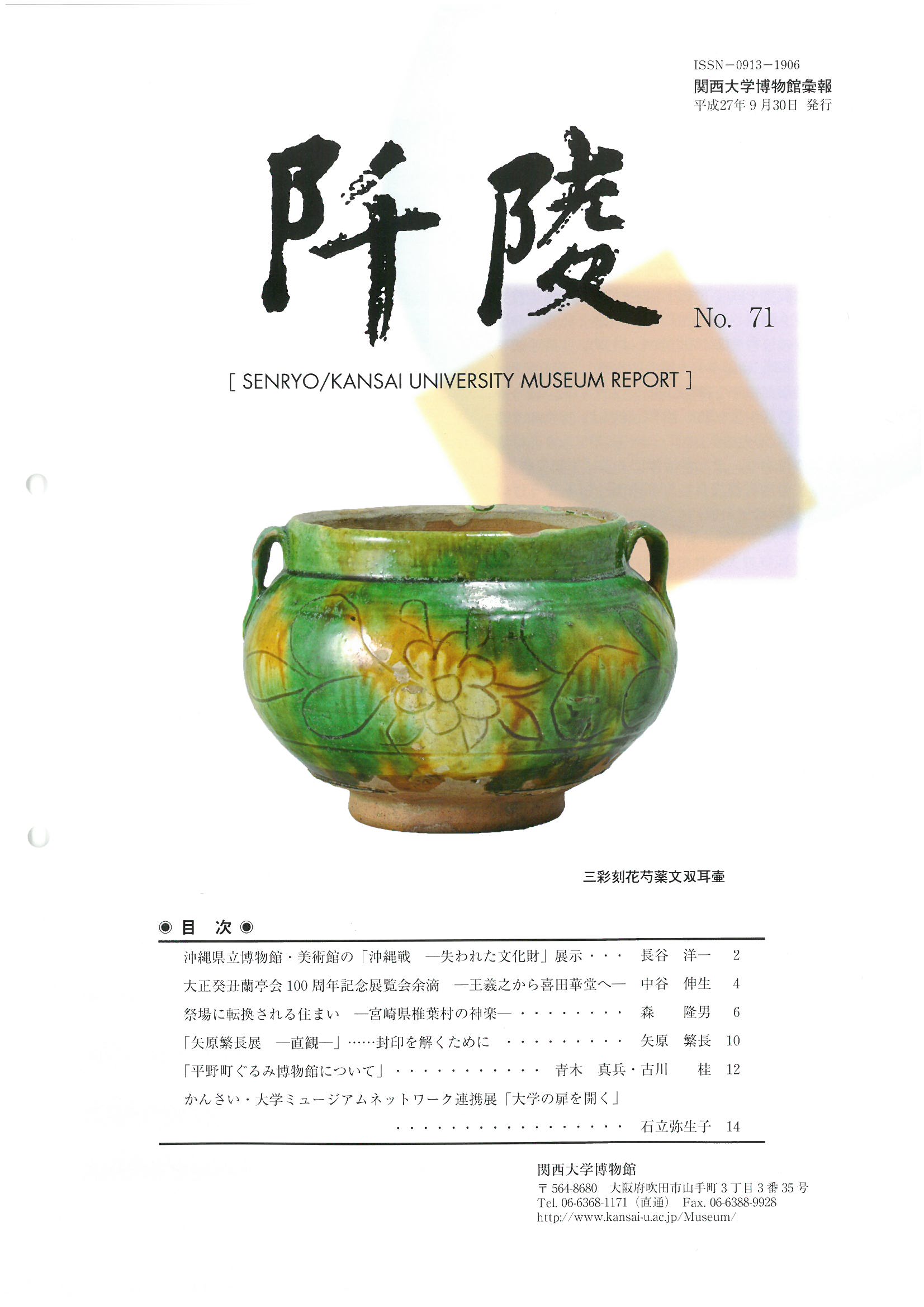

目次- 沖縄県立博物館・美術館の「沖縄戦―失われた文化財」展示(長谷洋一)

- 大正癸丑蘭亭会100周年記念展覧会余滴―王義之から喜田華堂へ―(中谷伸生)

- 祭場に転換される住まい―宮崎県椎葉村の神楽―(森 隆男)

- 「矢原繁長展―直観―」…封印を解くために(矢原繁長)

- 「平野町ぐるみ博物館」について(青木真兵・古川 桂)

- かんさい・大学ミュージアムネットワーク連携展「大学の扉を開く」(石立弥生子)

目次

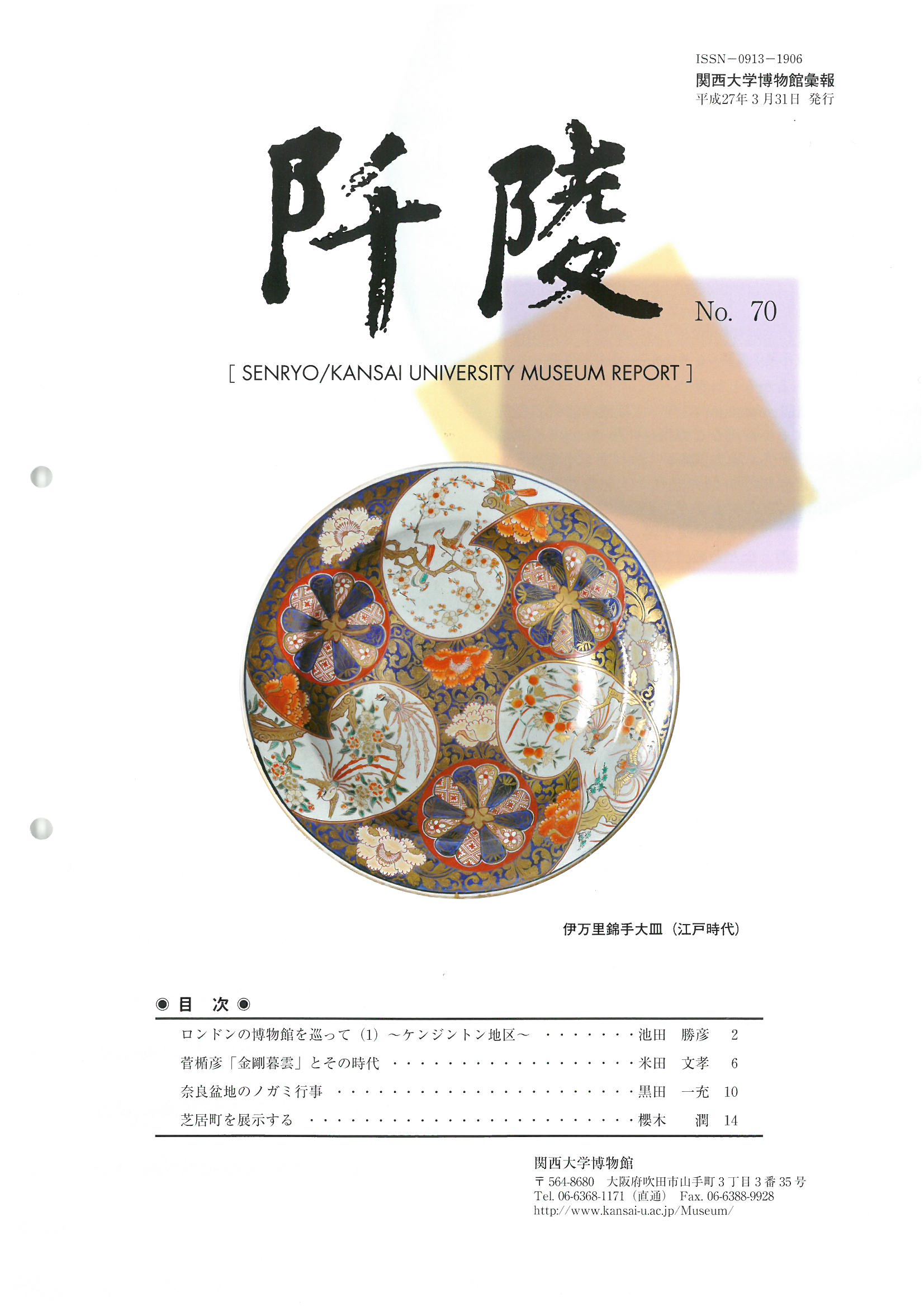

目次- ロンドンの博物館を巡って(1)~ケンジントン地区~(池田勝彦)

- 菅楯彦「金剛暮雲」とその時代(米田文孝)

- 奈良盆地のノガミ行事(黒田一充)

- 芝居町を展示する(櫻木 潤)

目次

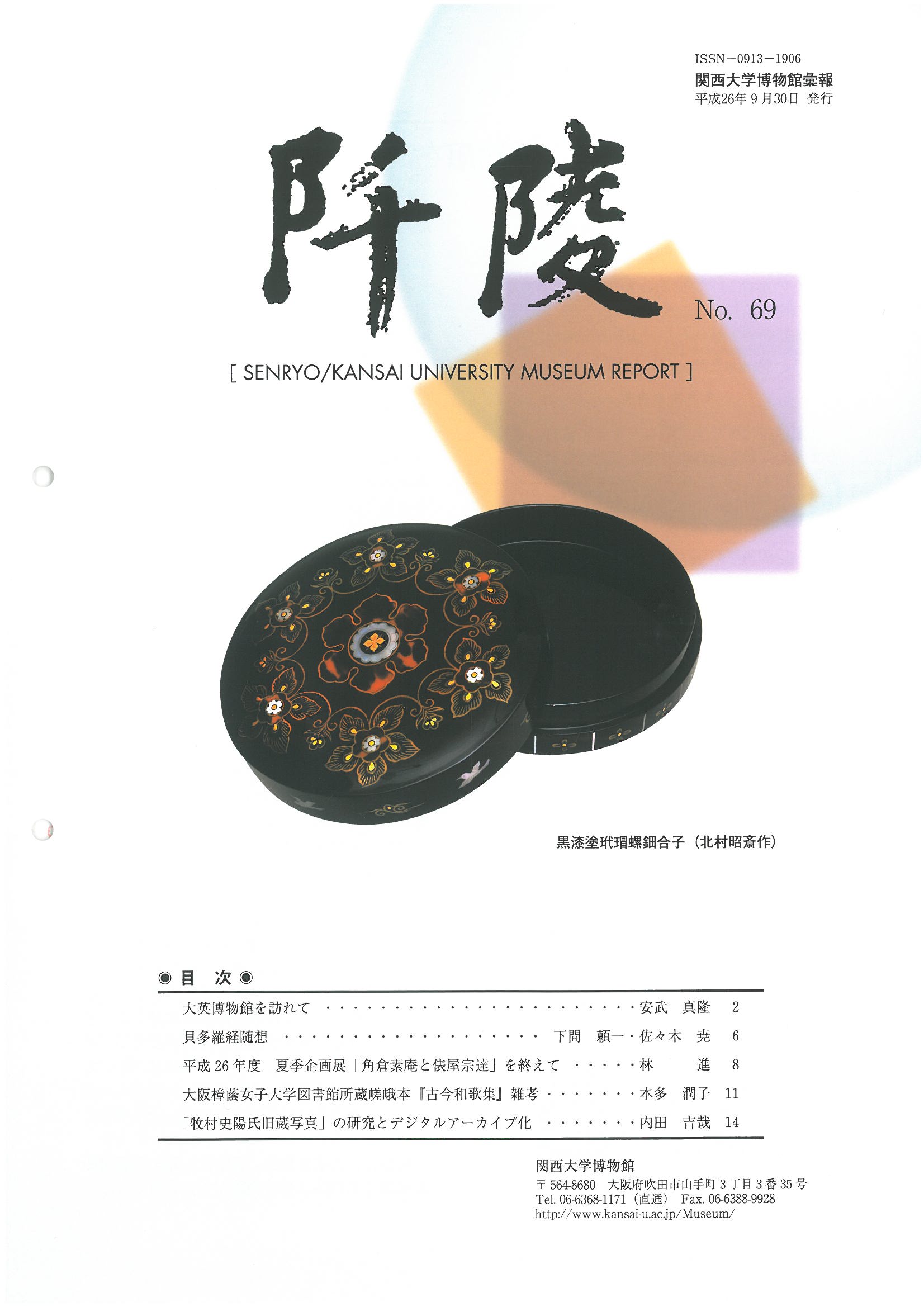

目次- 大英博物館を訪れて(安武真隆)

- 貝多羅経随想(下間頼一・佐々木 尭)

- 平成26年度 夏季企画展「角倉素庵と俵屋宗達」を終えて(林 進)

- 大阪樟蔭女子大学図書館所蔵嵯峨本『古今和歌集』雑考 (本多潤子)

- 「牧村史陽氏旧蔵写真」の研究とデジタルアーカイブ化 (内田吉哉)

目次

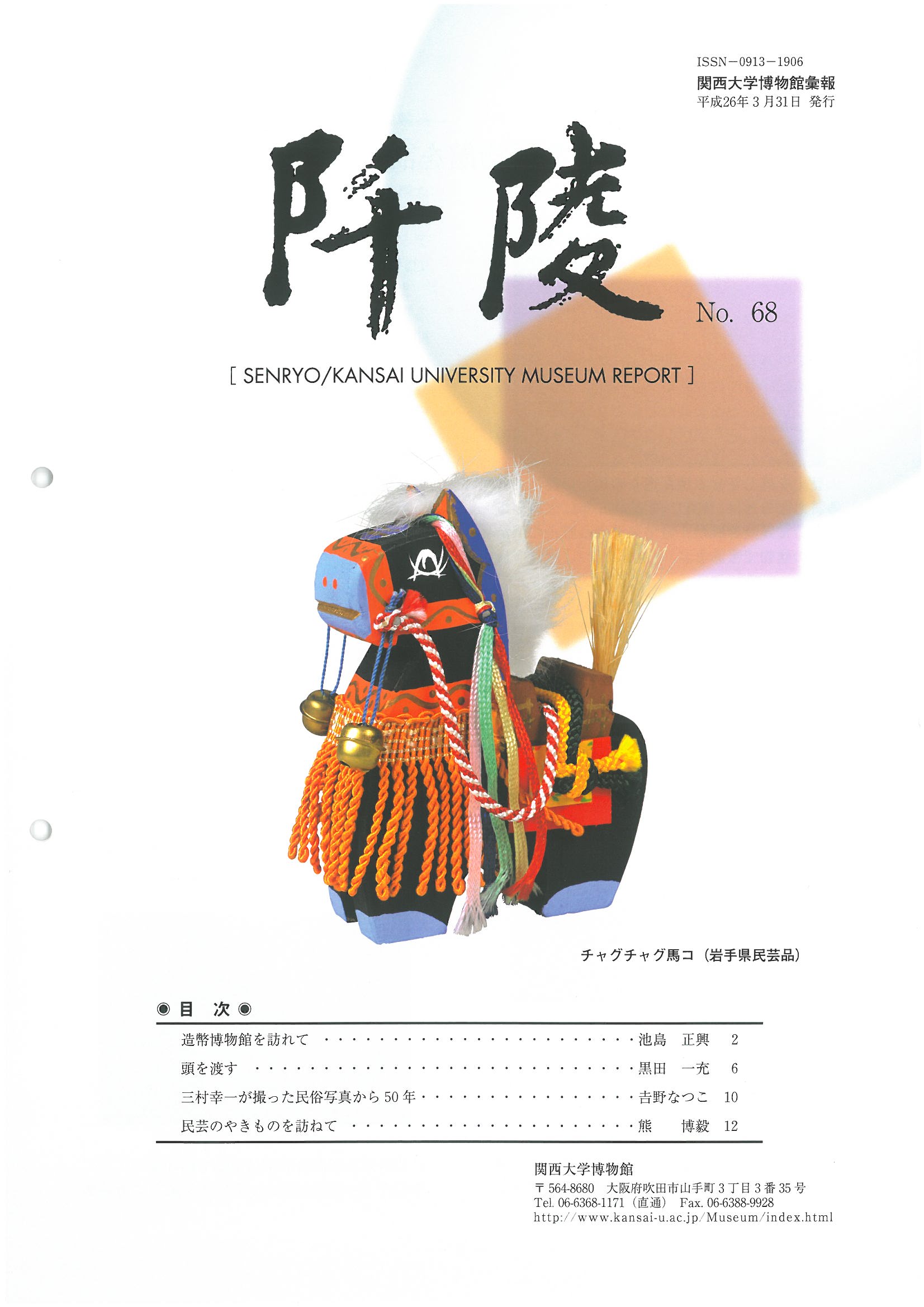

目次- 造幣博物館を訪れて(池島正興)

- 頭を渡す(黒田一充)

- 三村幸一が撮った民俗写真から50年(吉野なつこ)

- 民芸のやきものを訪ねて(熊 博毅)

目次

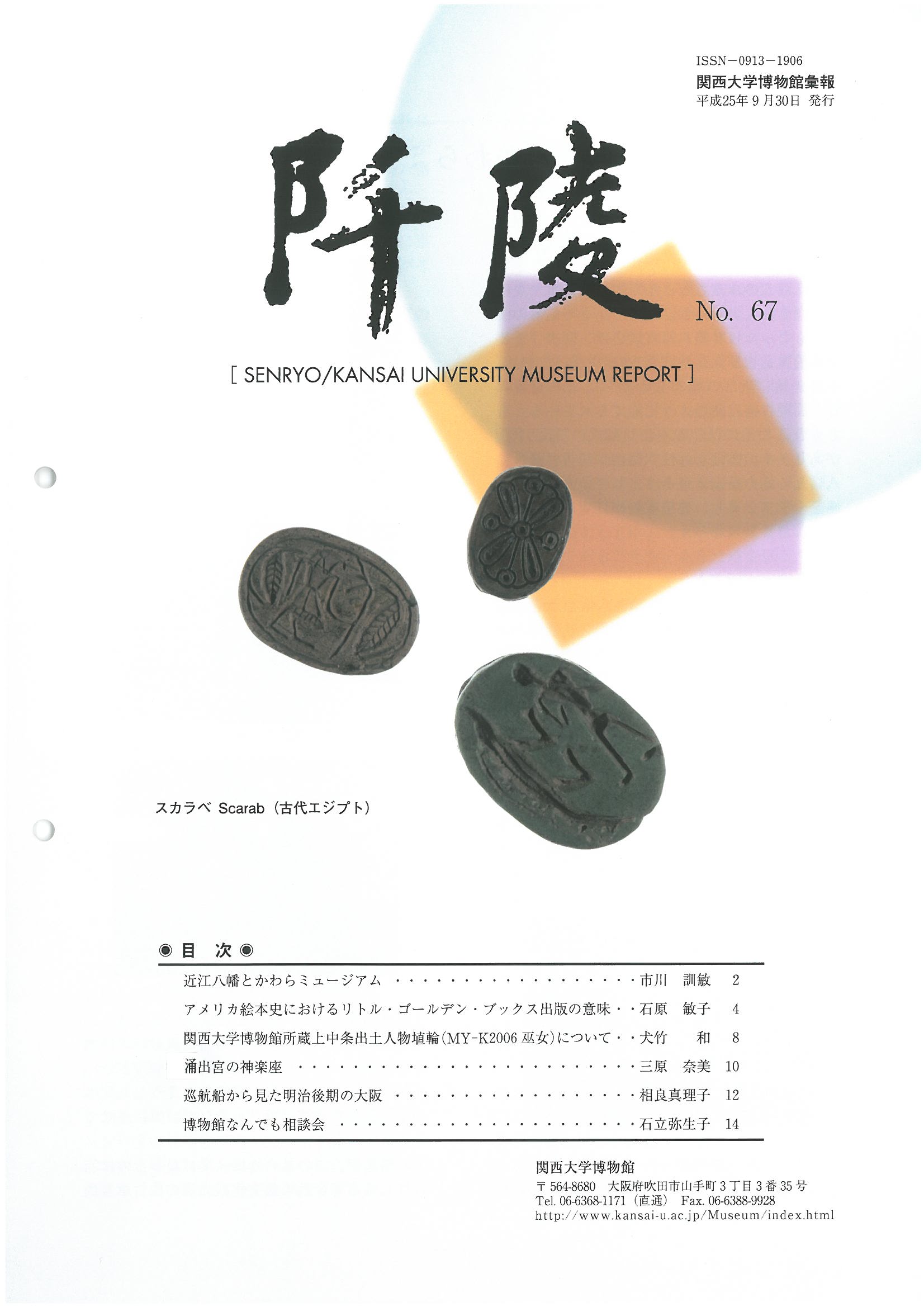

目次- 近江八幡とかわらミュージアム(市川訓敏)

- アメリカ絵本史におけるリトル・ゴールデン・ブックス出版の意味 (石原敏子)

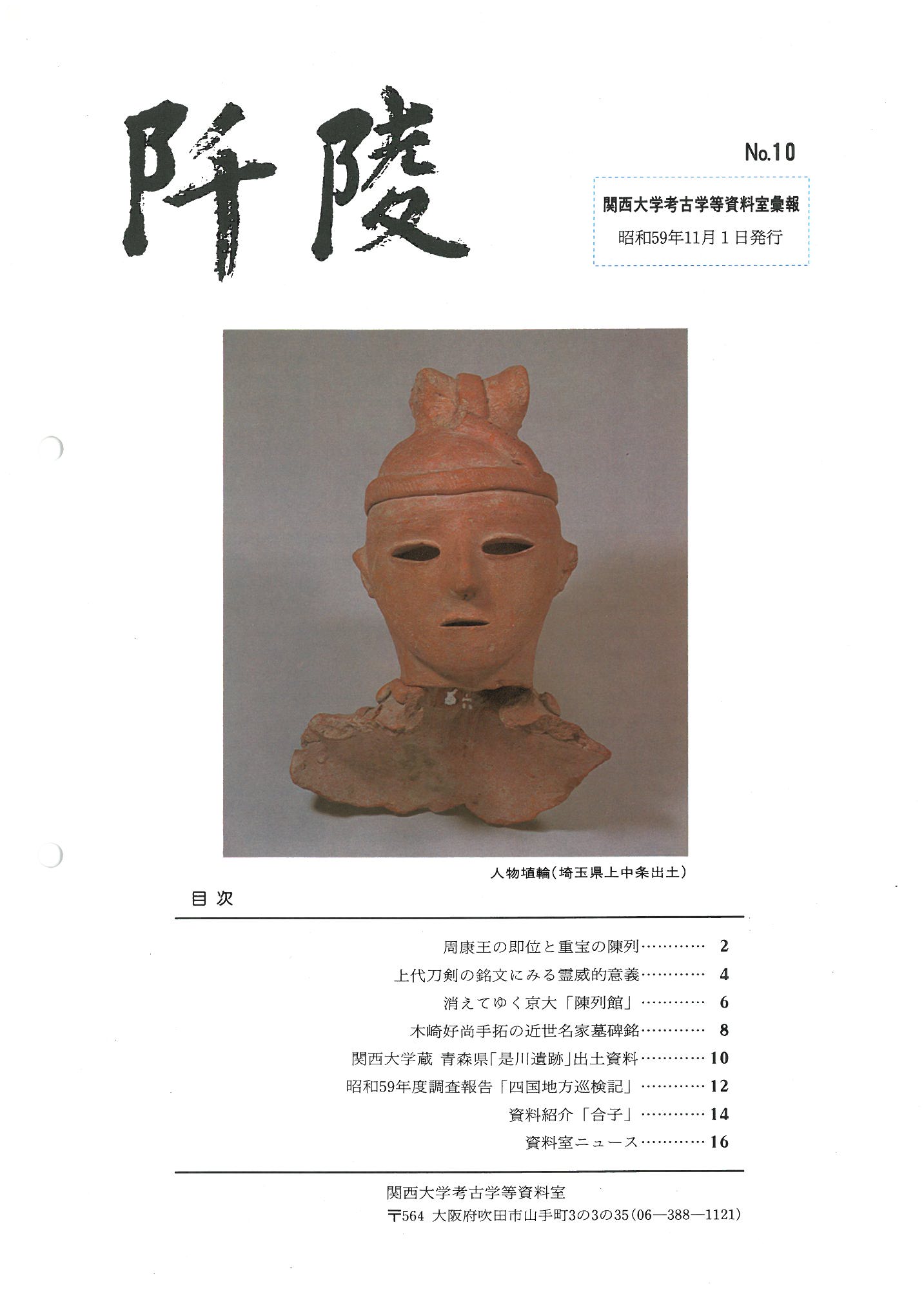

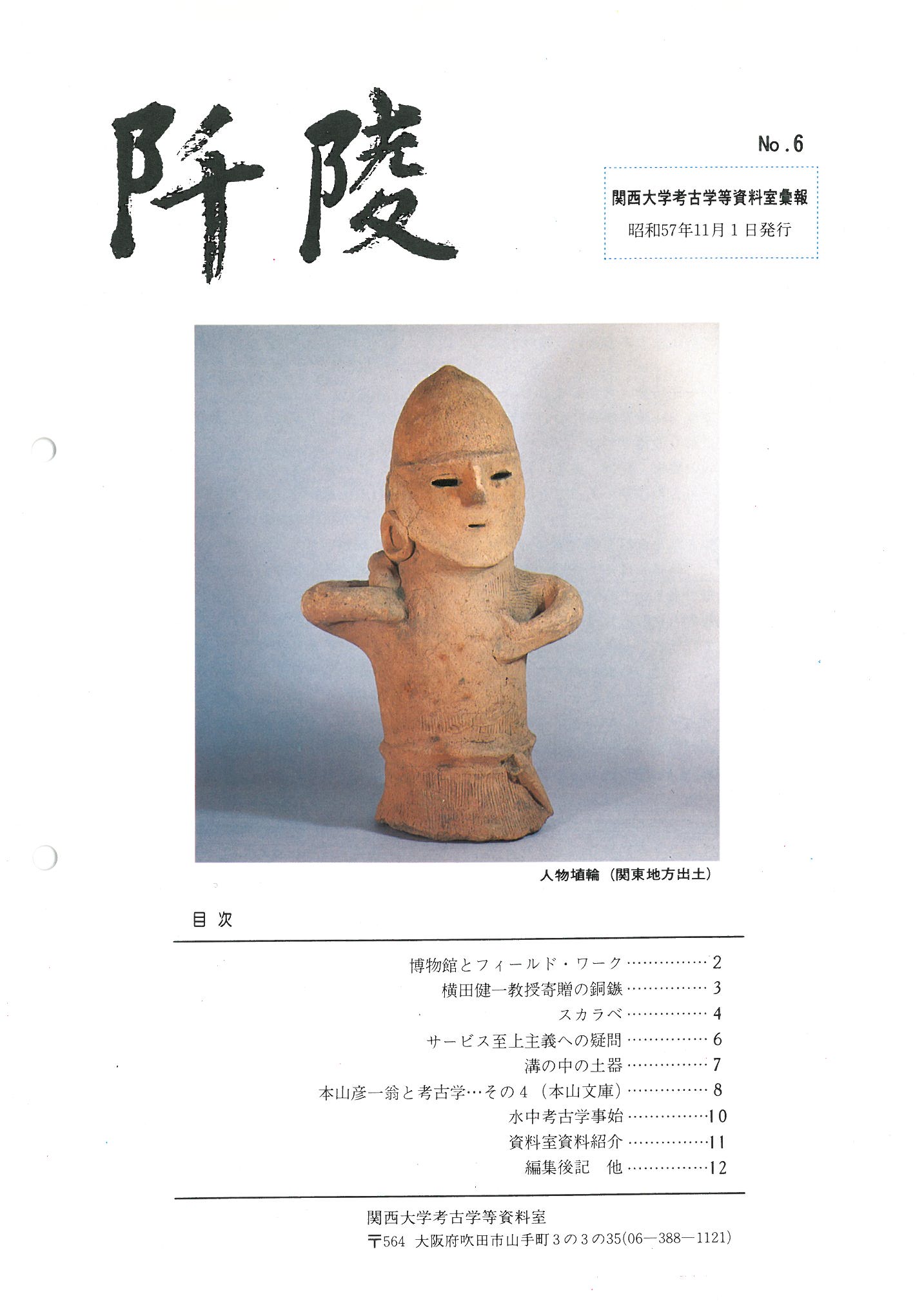

- 関西大学博物館所蔵上中条出土人物埴輪(MY-K2006)について(犬竹 和)

- 涌出宮の神楽座(三原奈美)

- 巡航船から見た明治後期の大阪(相良真理子)

- 博物館なんでも相談会(石立弥生子)

目次

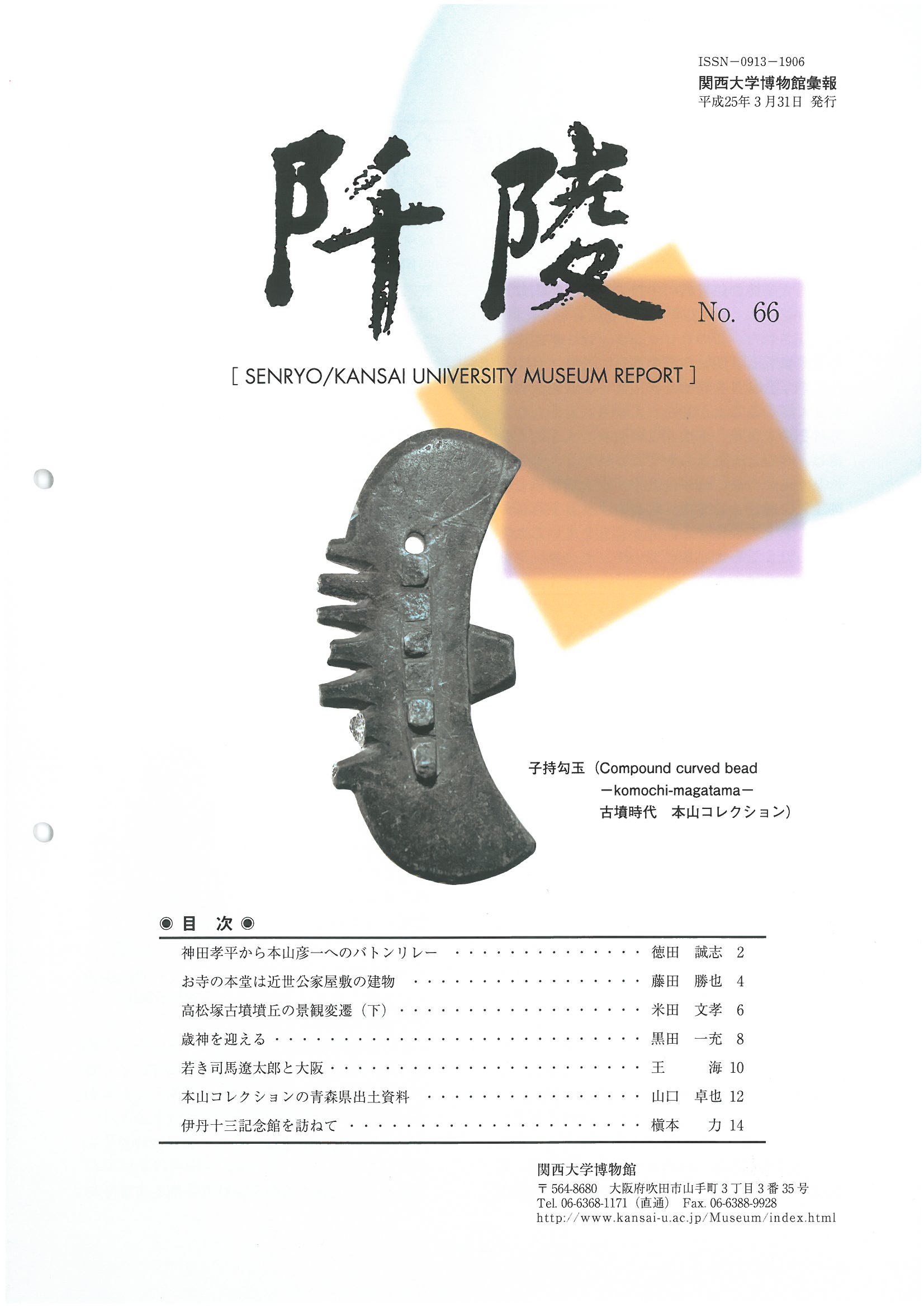

目次- 神田孝平から本山彦一へのバトンリレー(徳田誠志)

- お寺の本堂は近世公家屋敷の建物 (藤田勝也)

- 高松塚古墳墳丘の景観変遷(下) (米田文孝)

- 歳神を迎える(黒田一充)

- 若き司馬遼太郎と大阪(王 海)

- 本山コレクションの青森県出土資料(山口卓也)

- 伊丹十三記念館を訪ねて(槙本 力)

目次

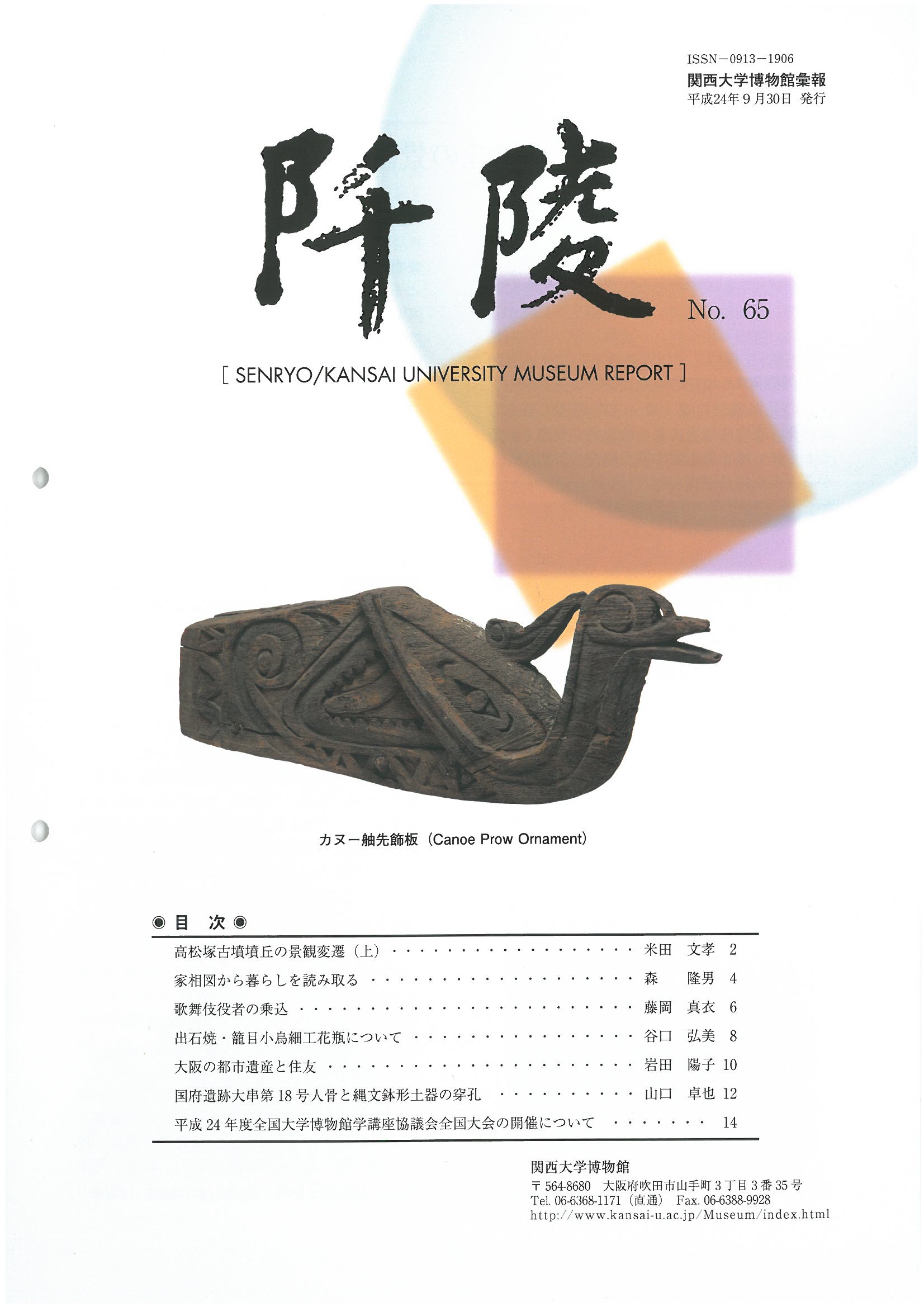

目次- 高松塚古墳墳丘の景観変遷(上) (米田文孝)

- 家相図から暮らしを読み取る (森 隆男)

- 歌舞伎役者の乗込 (藤岡真衣)

- 出石焼・籠目小鳥細工花瓶について (谷口弘美)

- 大阪の都市遺産と住友 (岩田陽子)

- 国府遺跡大串第18号人骨と縄文鉢形土器の穿孔 (山口卓也)

- 平成24年度全国大学博物館学講座協議会全国大会の開催について

目次

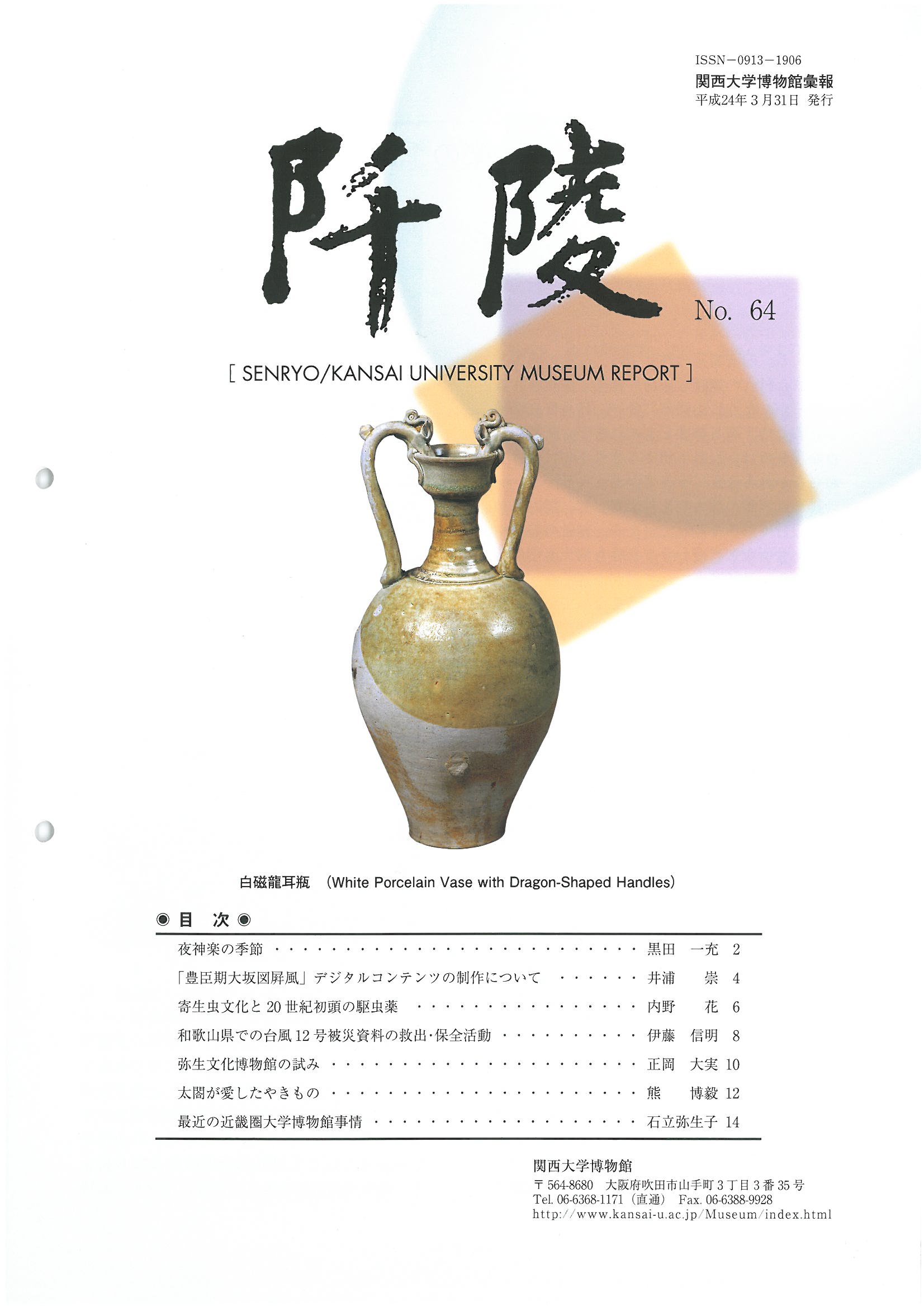

目次- 夜神楽の季節(黒田一充)

- 「豊臣期大坂図屏風」デジタルコンテンツの制作について(井浦 崇)

- 寄生虫文化と20世紀初頭の駆虫薬(内野 花)

- 和歌山県での台風12号被災資料の救出・保全活動(伊藤信明)

- 弥生文化博物館の試み(正岡大実)

- 太閤が愛したやきもの(熊 博毅)

- 最近の近畿圏大学博物館事情(石立弥生子)

目次

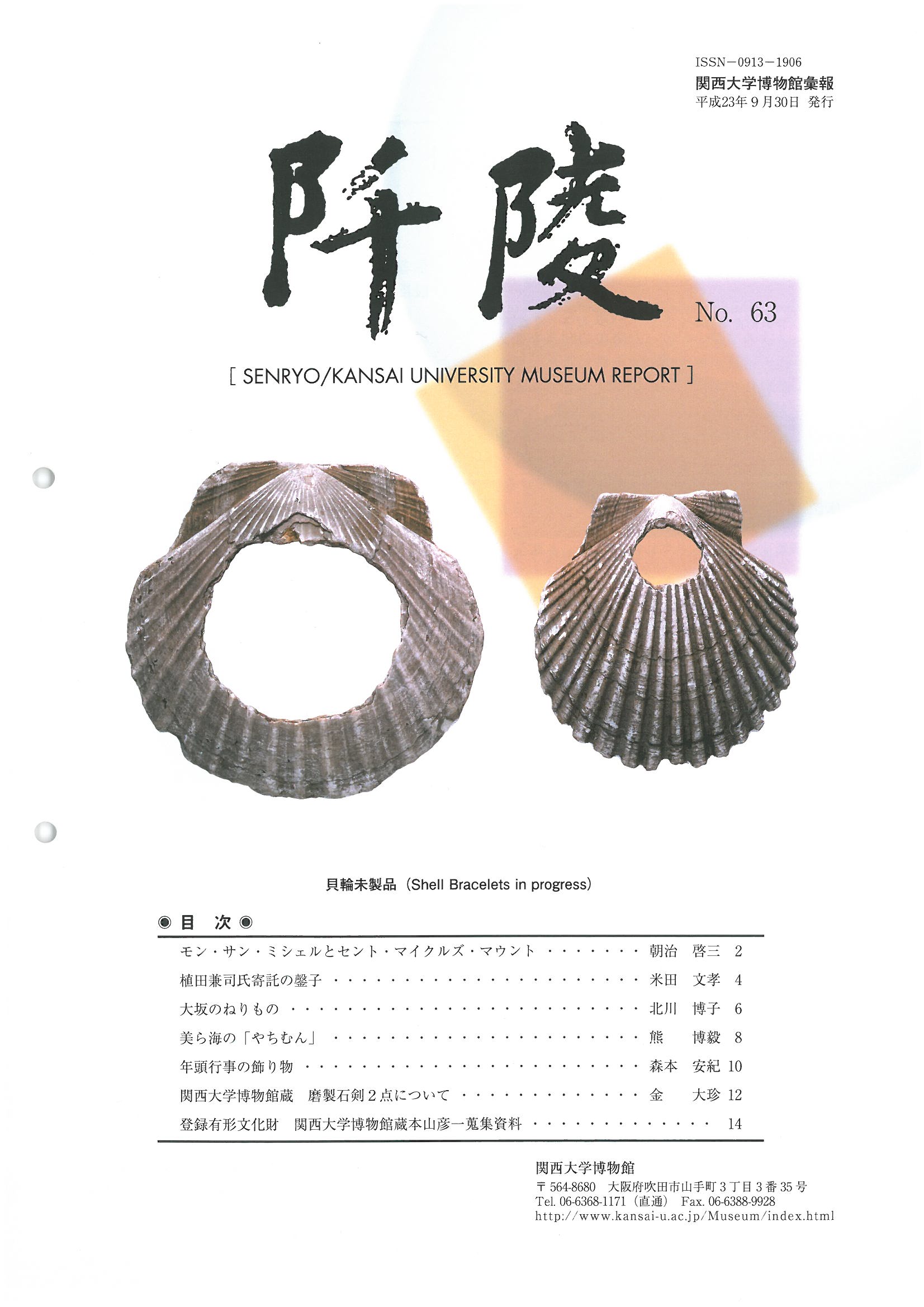

目次- モン・サン・ミシェルとセント・マイクルズ・マウント(朝治啓三)

- 植田兼司氏寄託の鏧子(米田文孝)

- 大坂のねりもの(北川博子)

- 美ら海の「やむちん」(熊 博毅)

- 年頭行事の飾り物(森本安紀)

- 関西大学博物館蔵 磨製石剣2点について(金 大珍)

- 登録有形文化財 関西大学博物館蔵本山彦一蒐集資料

目次

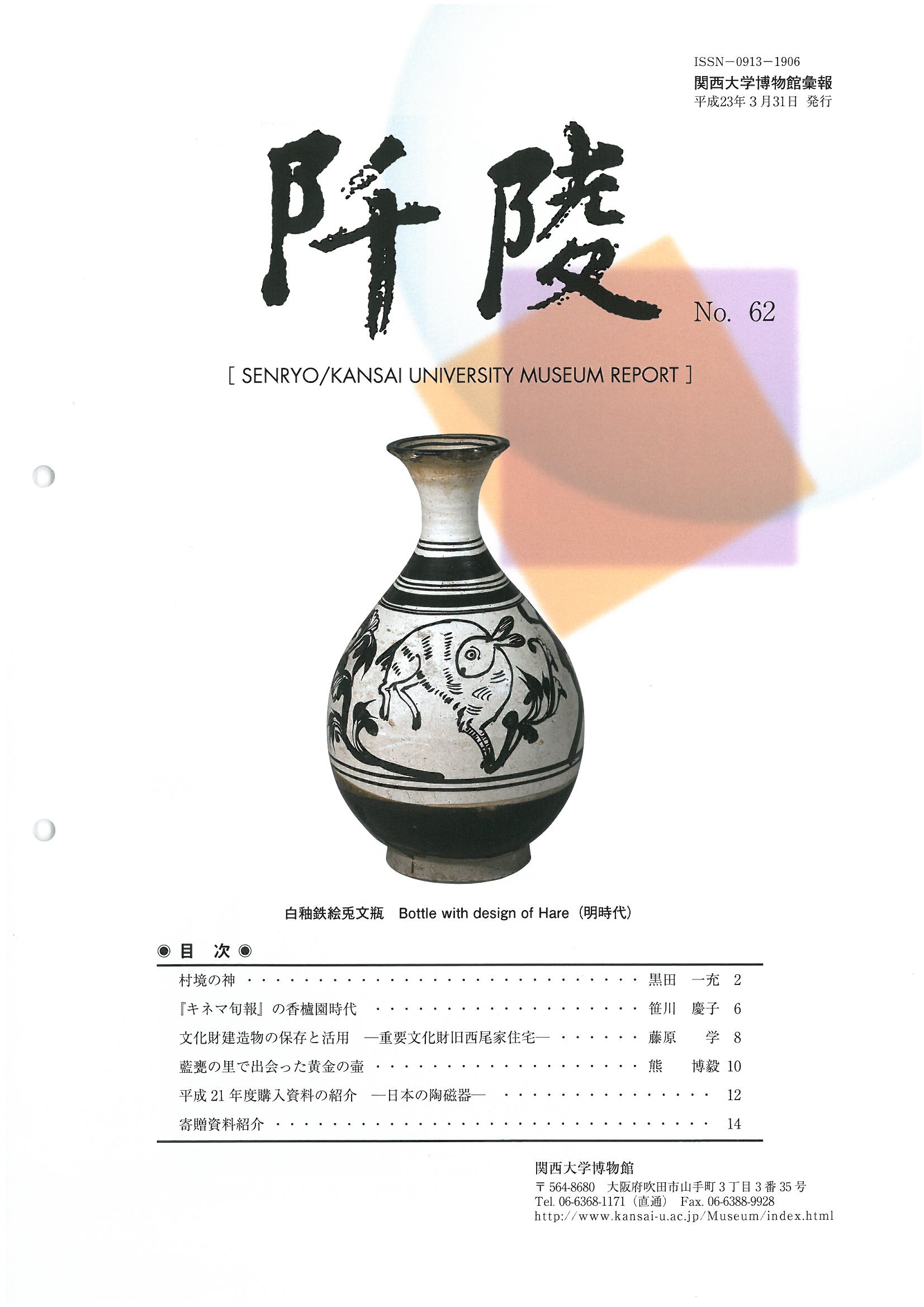

目次- 村境の神(黒田一充)

- 『キネマ旬報』の香櫨園時代(笹川慶子)

- 文化財建造物の保存と活用-重要文化財旧西尾家住宅- (藤原 学)

- 藍甕の里で出会った黄金の壺(熊 博毅)

- 平成21年度購入資料の紹介-日本の陶磁器-

- 寄贈資料紹介

- 2010年〜2006年

-

目次

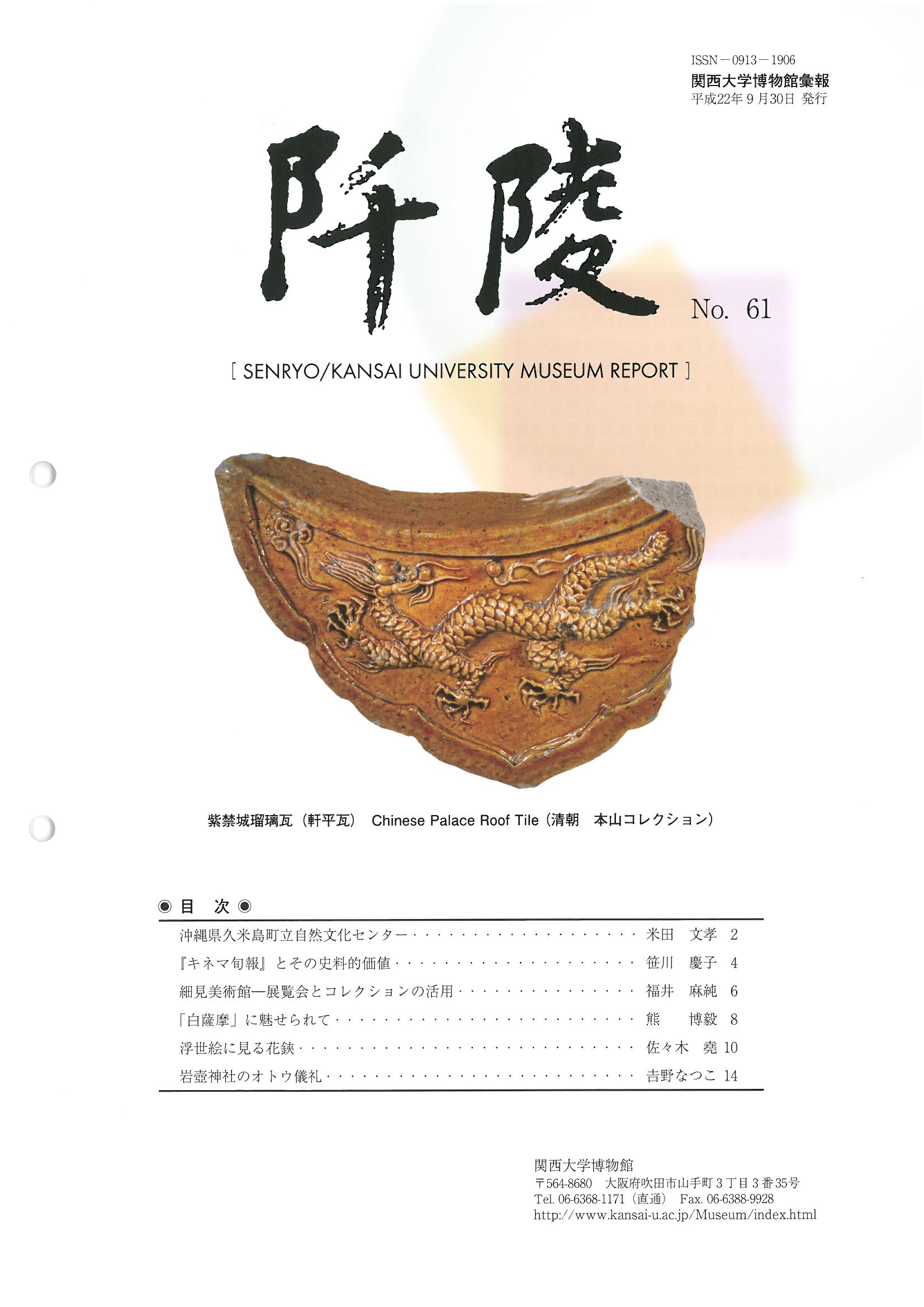

目次- 沖縄県久米島町立自然文化センター(米田文孝)

- 『キネマ旬報』とその史料的価値(笹川慶子)

- 細見美術館 展覧会とコレクションの活用(福井麻純)

- 「白薩摩」に魅せられて(熊 博毅)

- 浮世絵に見る花鋏(佐々木 堯)

- 岩壺神社のオトウ儀礼 (吉野なつこ)

目次

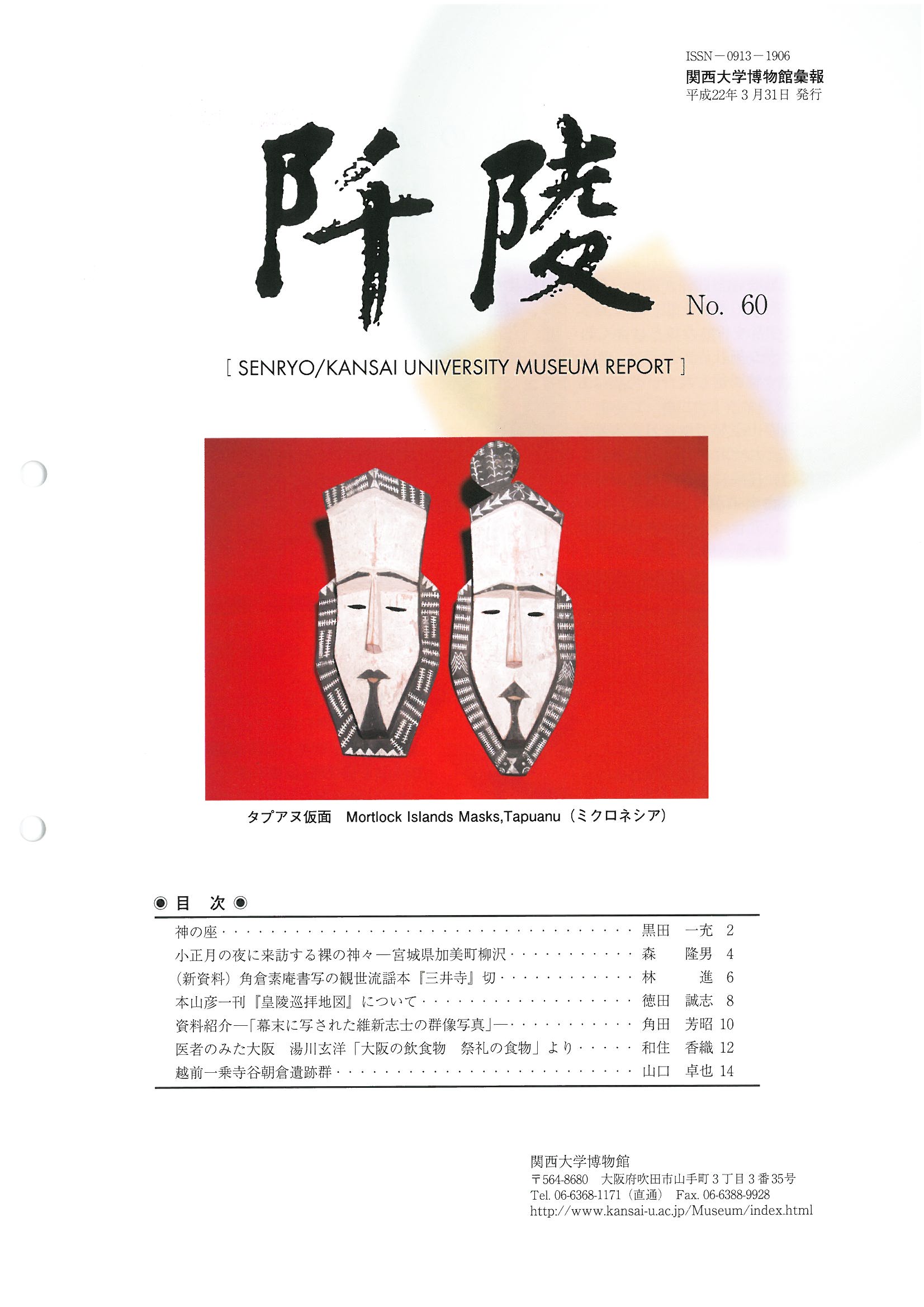

目次- 神の座(黒田一充)

- 小正月の夜に来訪する裸の神々 宮城県加美町柳沢(森 隆男)

- (新資料)角倉素庵書写の観世流謡本『三井寺』切(林 進)

- 本山彦一刊『皇陵巡拝地図』について(徳田誠志)

- 資料紹介「幕末に写された維新志士の群像写真」(角田芳昭)

- 医者の見た大阪 湯川玄洋「大阪の飲食物 祭礼の食物」より(和住香織)

- 越前一乗寺谷朝倉遺跡群(山口卓也)

目次

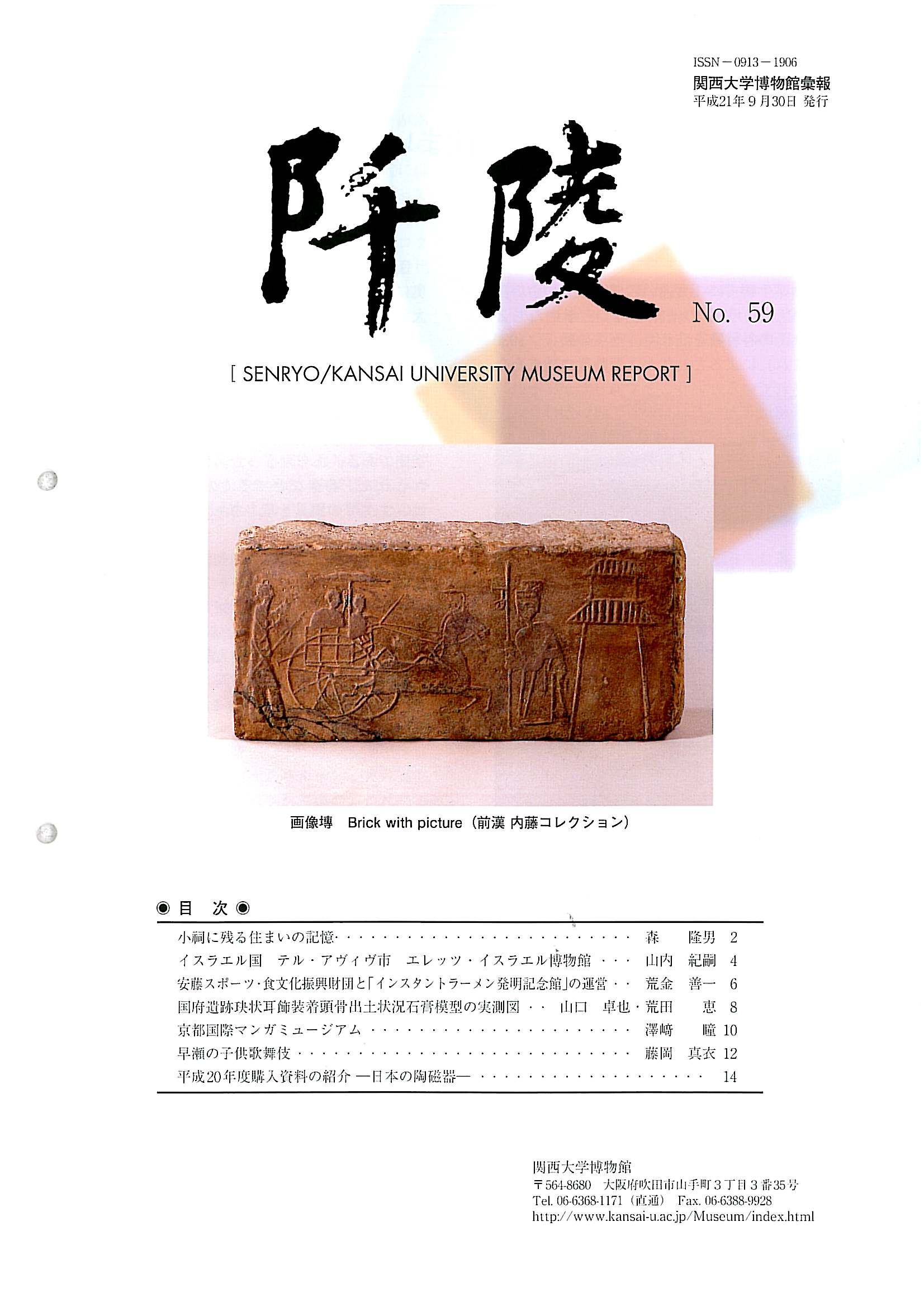

目次- 小祠に残る住まいの記憶(森 隆男)

- イスラエル国 テル・アヴィヴ市 エレッツ・イスラエル博物館 (山内 紀嗣)

- 安藤スポーツ・食文化振興財団と「インスタントラーメン発明記念館」の運営(荒金 善一)

- 国府遺跡状耳飾装着頭骨出土状況石膏模型の実測図(山口 卓也・荒田 恵)

- 京都国際マンガミュージアム( 澤﨑 瞳)

- 早瀬の子供歌舞伎(藤岡 真衣)

- 平成20年度購入資料の紹介―日本の陶磁器―(関西大学博物館)

目次

目次- 世界遺産登録の光と影(米田文孝)

- 天竜川流域の天王祭(黒田一充)

- 昆虫と考古学(宮武賴夫)

- 鹿角市先人顕彰館―内藤湖南の里を訪ねて―(石立弥生子)

- 台北縣立十三博物館(山口卓也)

- 長島侯と文人たち―『独楽園賀詞帖』をめぐって―(中尾和昇)

- ジャマヒリーヤ博物館―リビアの首都トリポリを訪ねて―(青木真兵)

目次

目次- 昌子さんちの時計塔(井溪明)

- 「鉄道博物館」を訪ねて(熊博毅)

- 高松塚古墳の壁画の復原(田村唯史)

- 「対話の広場」紙芝居の魅力(松永友和)

- 奈良の秋祭りー神事と供え物ー(福井英行)

- 平成19年度購入資料の紹介(山口卓也)

目次

目次- 沖縄県立博物館・美術館の開館(米田文孝)

- 関西大学簡文館の「文化財登録原簿」への登録について

- ドイツ博物館訪問記(熊博毅)

- 金属製品の保存処理(千葉太朗)

- 本山彦一氏のアルバムとペルー共和国パラモンガ遺跡(山口卓也・浅見恵理)

- 関西大学博物館の新たな取り組み(石立弥生子)

目次

目次- イラン技術文化史紀行 テペ・シアルクとカシャンオアシス(下間頼一 他)

- 出雲藩屋敷と尾道商人ー尾道・旧出雲藩屋敷跡を訪ねてー(森本幾子)

- 一分金と小判の重量測定(吉川潤)

- 「年史資料展示室」の開設から1年をふり返って(熊博毅)

- 関西大学博物館所蔵 重要文化財 縄文鉢形土器修復(犬竹和)

- 重要文化財「縄文鉢形土器の修復と穿孔の発見について

- 平成18年度購入資料の紹介ー日本の色絵陶磁器ー

目次

目次- 網干善教先生ーその人と学問ー(米田文孝)

- 絵師宗達が『平家納経』「清盛公願文」附属文書「櫛筆」の謎を解く(林進)

- 頭屋の妻(黒田一充)

- 自然観察会に参加してみませんか?ー自然系博物館からの手紙ー(河合正人)

- 一枚摺の魅力ー明治の引札と大小暦ー(内海寧子)

- クントゥル・ワシ博物館ー日本アンデス調査団の奮闘記ー(荒田恵)

目次

目次- 神が訪れる道ー奈良市都祁のヤスンバー(森隆男)

- 体験学習という方法ー和紙学習館の紙漉き体験学習ー(西川卓志)

- 「讃岐の中世寺院」を訪ねて(櫻木潤)

- インドのマハーラージャー宮殿(上杉彰紀)

- 平成17年度購入資料の紹介ー朝鮮の陶磁器ー(高橋隆博)

- 信州奥霧ヶ峰八島高原(山口卓也)

目次

目次- 文化遺産と〈絆〉ー菅楯彦画 藤沢南岳賛「猿田彦」の紹介ー(藪田貫)

- 種子を引き継ぐ(黒田一充)

- 東大寺戒壇院の鑑真和上像ー近世模刻像の一作例ー(長谷洋一)

- 「和鋼博物館」見聞録(常行貞臣)

- Englishness'との出合い(渋谷綾子)

- 平成17年度寄贈の扁額、柄鏡と金銀出入帳

- 2005年〜2001年

-

目次

目次- 高松塚・キトラ古墳の保存問題(網干善教)

- 嵯峨本『伊勢物語』の挿絵における西欧銅板画の影響について(林進)

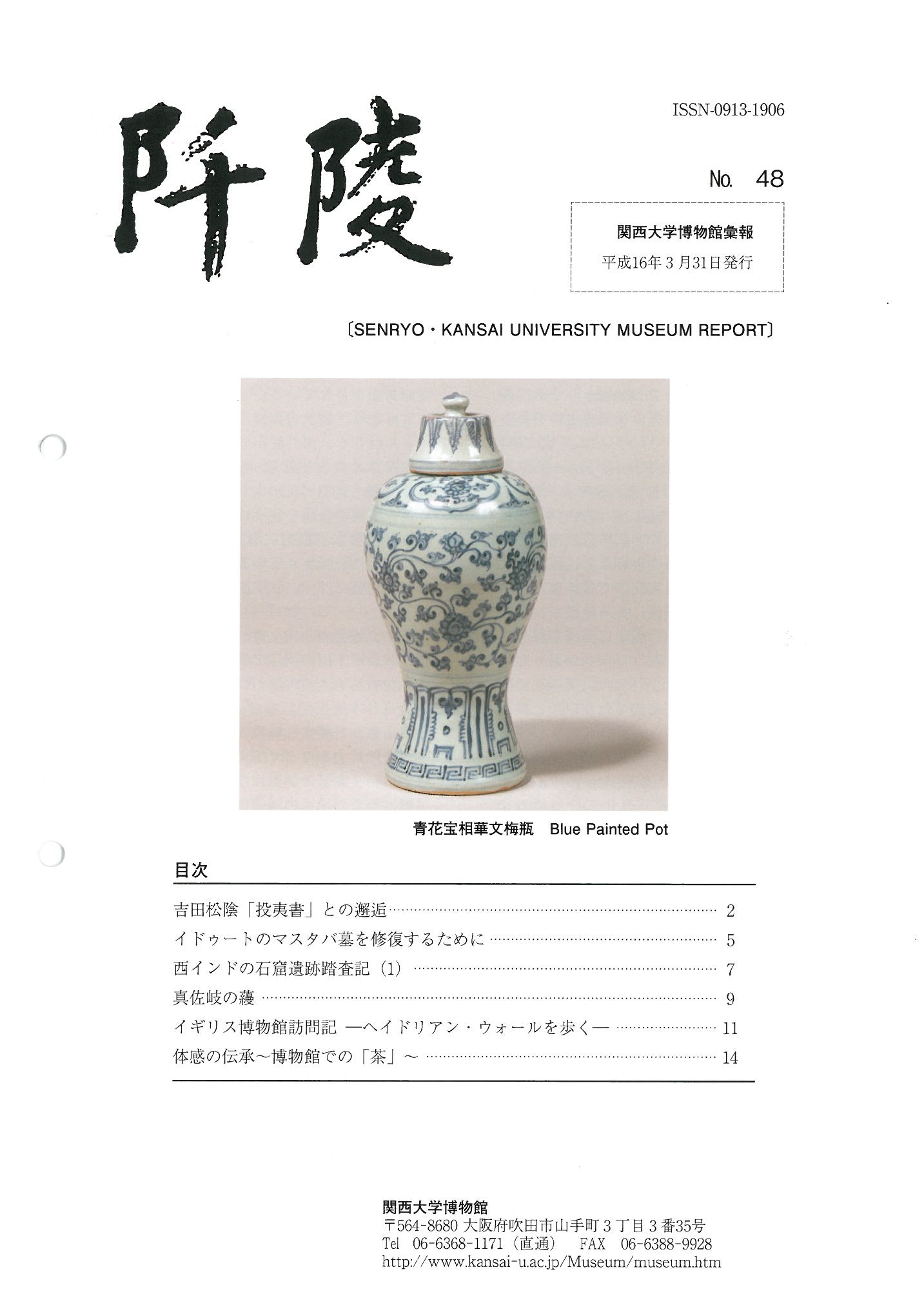

- 平成16年度購入資料の紹介(高橋隆博)

- 西インドの石窟遺跡踏査記(米田文孝)

目次

目次- 古墳の構造から構築の謎を解く(西田一彦)

- 首里城下の石敢當(高橋誠一)

- 国府遺跡発掘と道明寺天満宮( 南房城光興)

- 住まいの結界~徳島県三好郡祖谷山村の葬送儀礼から~(森隆男)

- 西インドの石窟遺跡踏査記(2)(米田文孝)

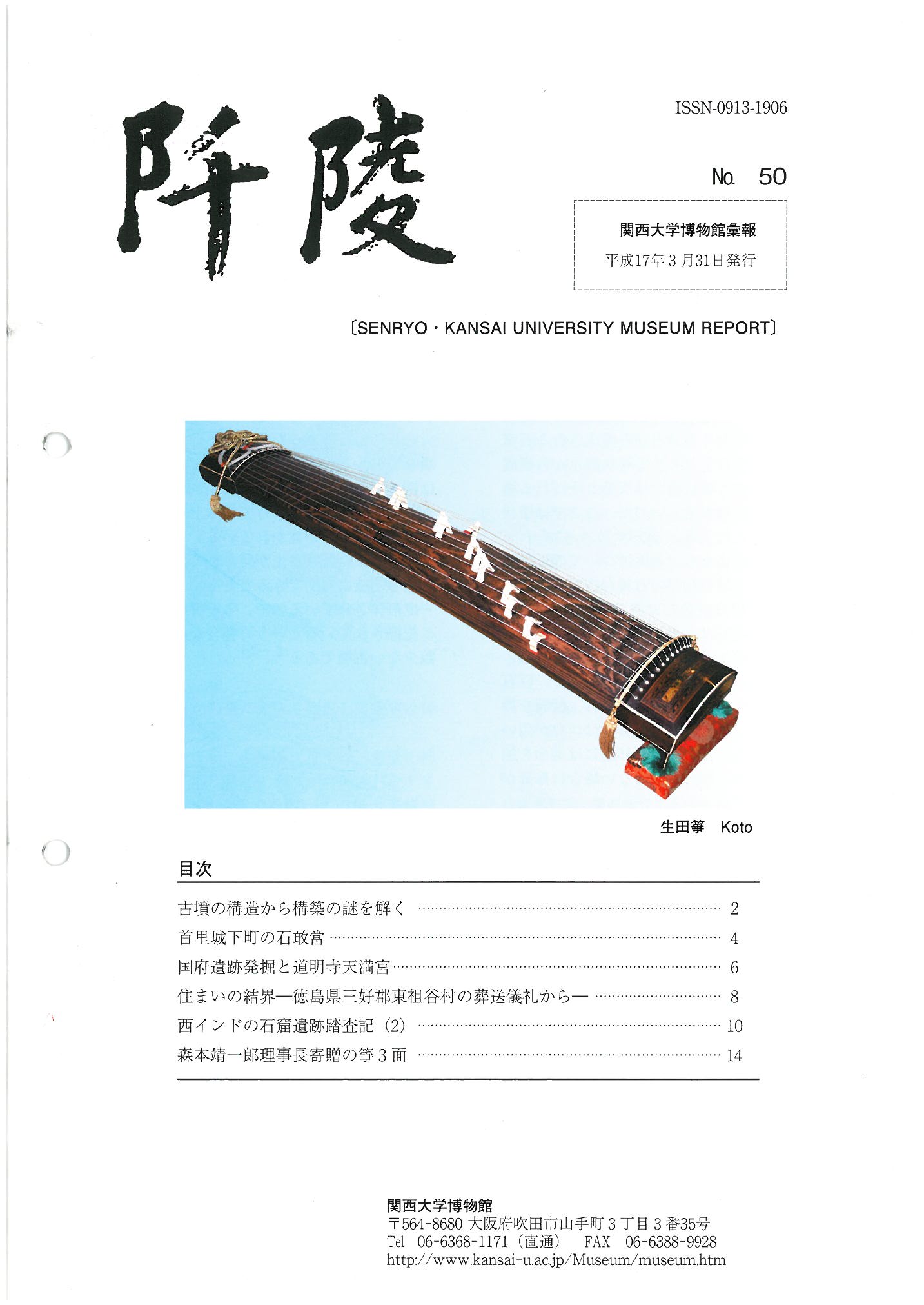

- 森本靖一郎理事長寄贈の箏3面

目次

目次- 歴史人口学で探る幕末京都町人の生活(浜野潔)

- 「西域への道」展観図録と海獣葡萄鏡(勝部明生)

- 博物館コレクションにみる北野恒富旧蔵資料(明尾圭造)

- 門松の想い出(藤田恒春)

- 人間国宝北村昭斎先生と学生との対話(高橋隆博)

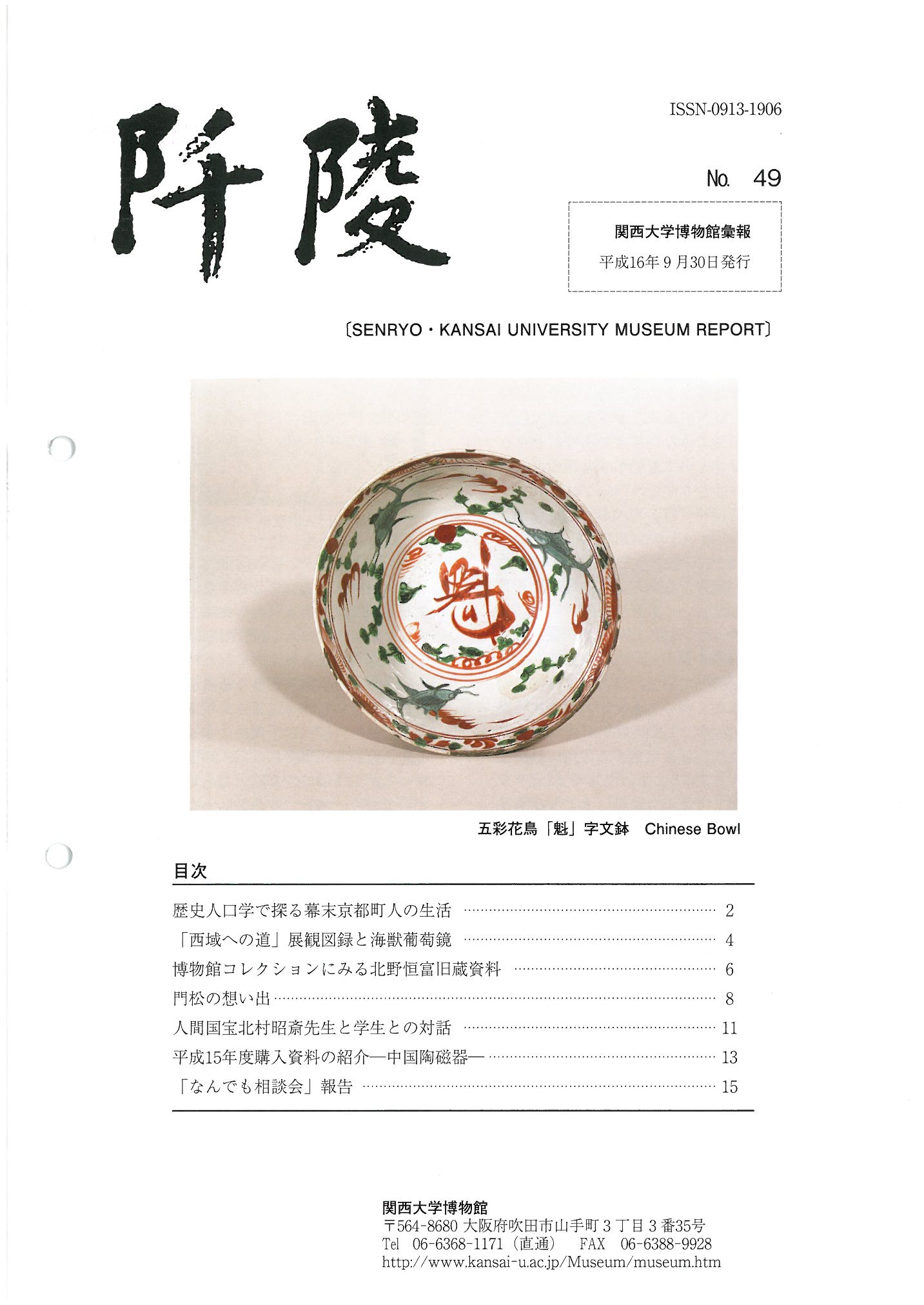

- 平成15年度購入資料の紹介-中国陶磁器-(高橋隆博)

- 「なんでも相談会」報告

目次

目次- 吉田松陰「投夷書」との邂逅( 陶徳民)

- イドゥートのマスタバ墓を修復するために(吹田浩)

- 西インドの石窟遺跡踏査記(1)(米田文孝)

- 真佐岐の蘰(黒田一充)

- イギリス博物館訪問記 ヘイドリアンズ・ウォールを歩く(文珠省三)

- 体感の伝承~博物館での「茶」~(佃一輝)

目次

目次- 明日香・大和の悠久のロマン( 田島俊)

- 徳興里古墳壁画の七宝行事について(網干善教)

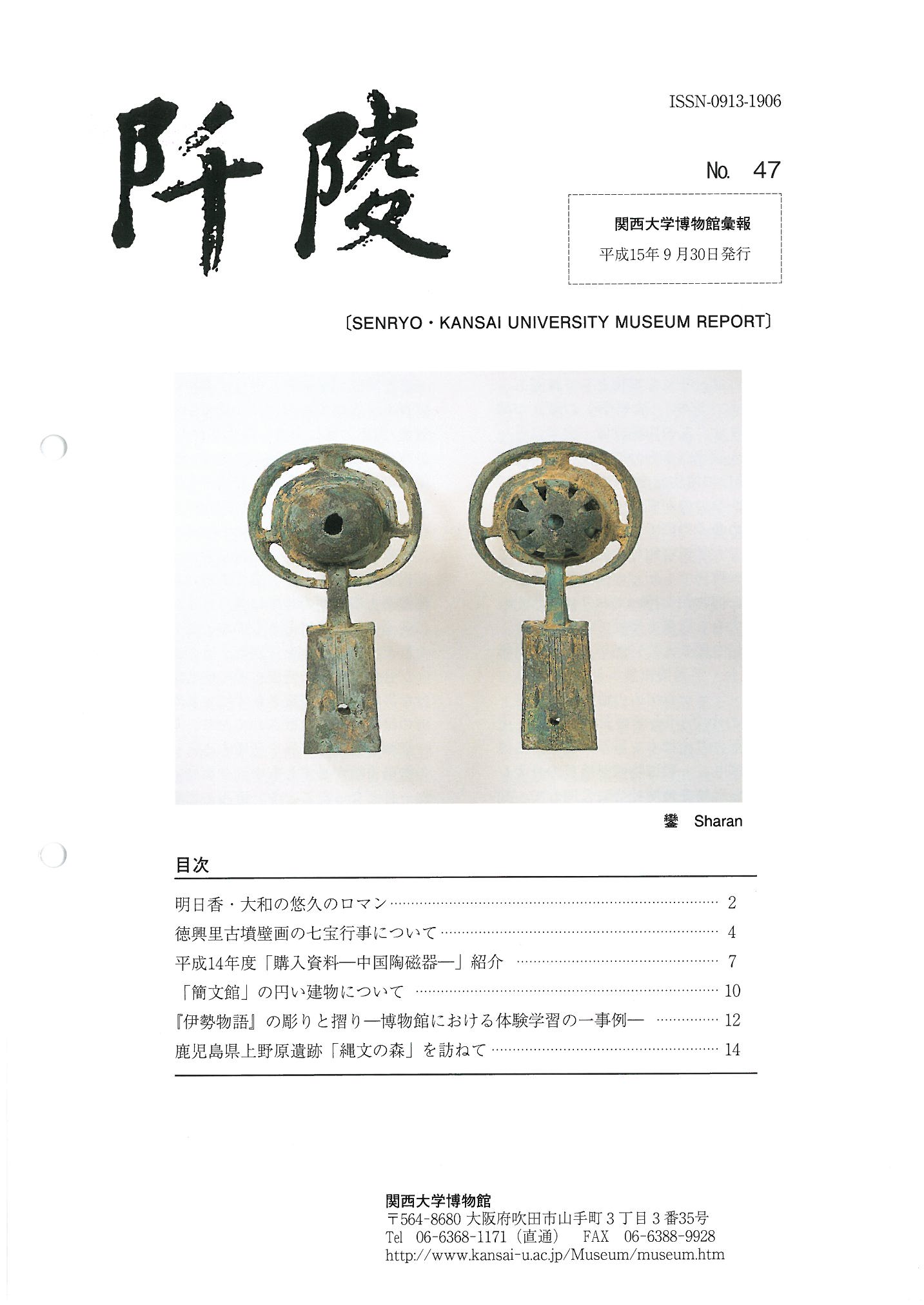

- 平成14年度「購入資料-中国陶磁器-」紹介(高橋隆博)

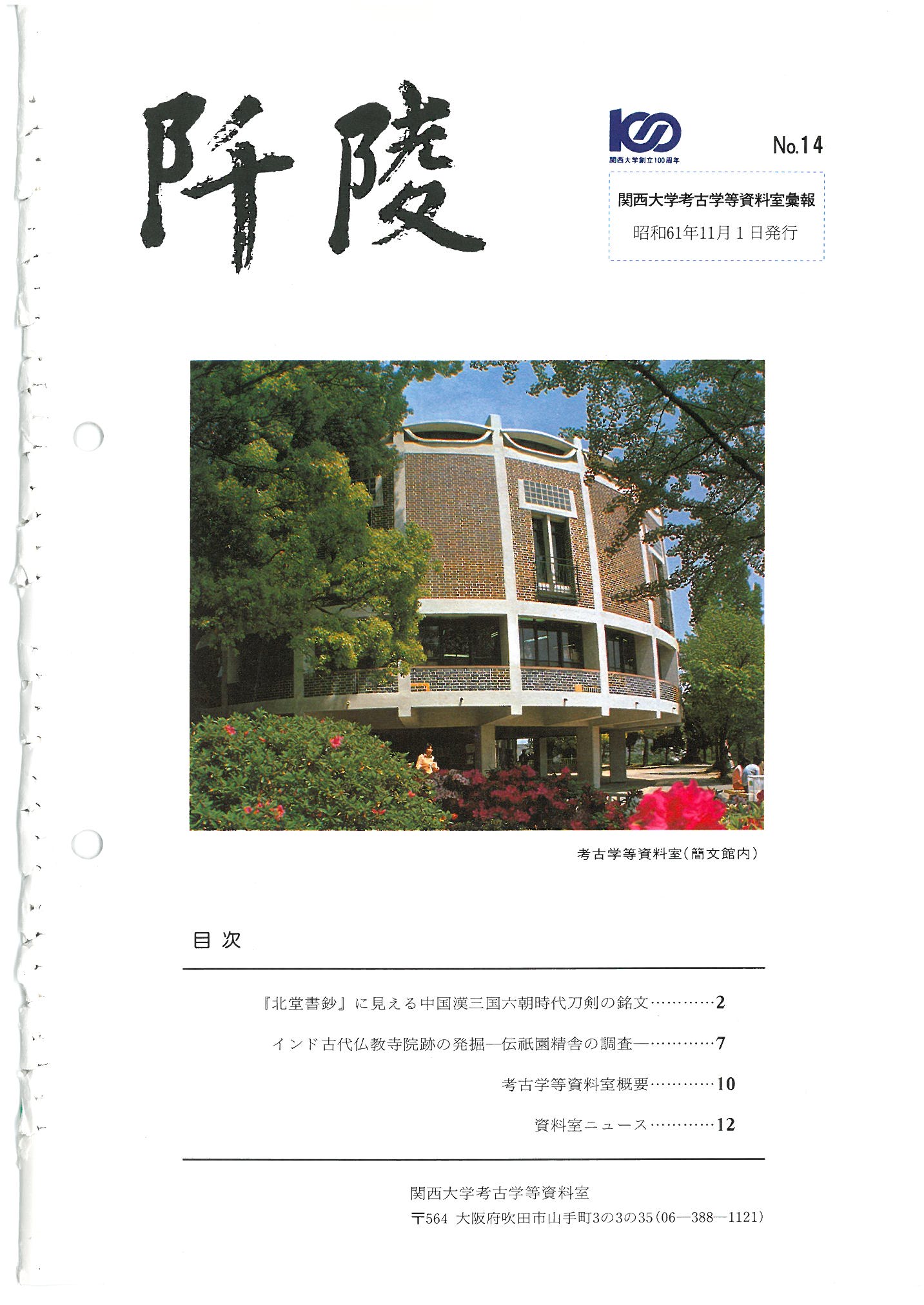

- 「簡文館」の円い建物について(川道鱗太郎)

- 『伊勢物語』の彫りと摺り~博物館における体験学習の一事例~(明尾圭造)

- 鹿児島県上野原遺跡「縄文の森」を訪ねて(上杉彰紀)

目次

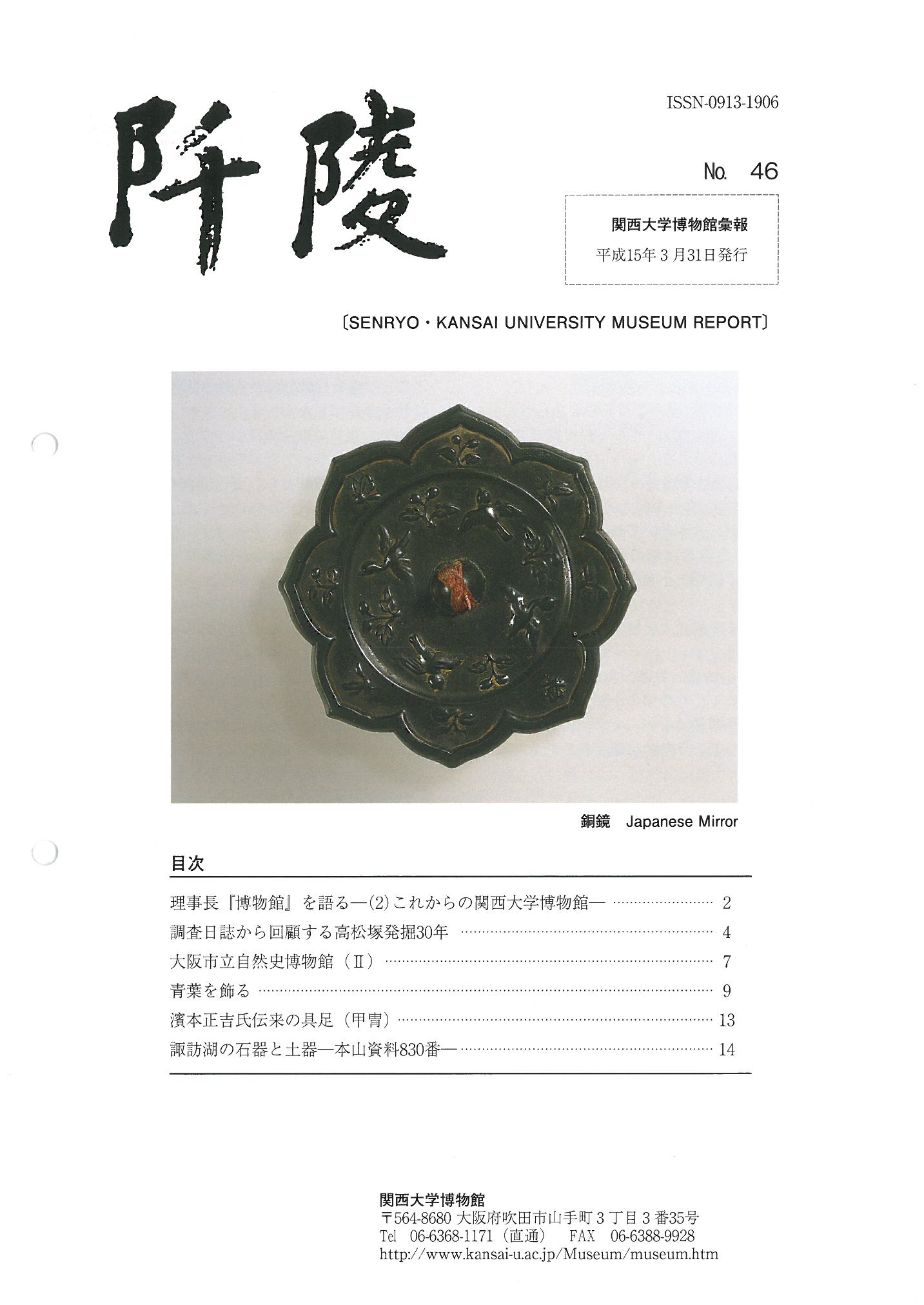

目次- 理事長『博物館』を語る(2)これからの関西大学博物館

- 調査日誌から回顧する高松塚発掘30年(森岡秀人)

- 大阪市立自然史博物館(Ⅱ)( 鉄川精)

- 青葉を飾る(黒田一充)

- 濱本正吉氏伝来の具足(甲冑)

- 諏訪湖の石器と土器~本山資料830番~(山口卓也)

目次

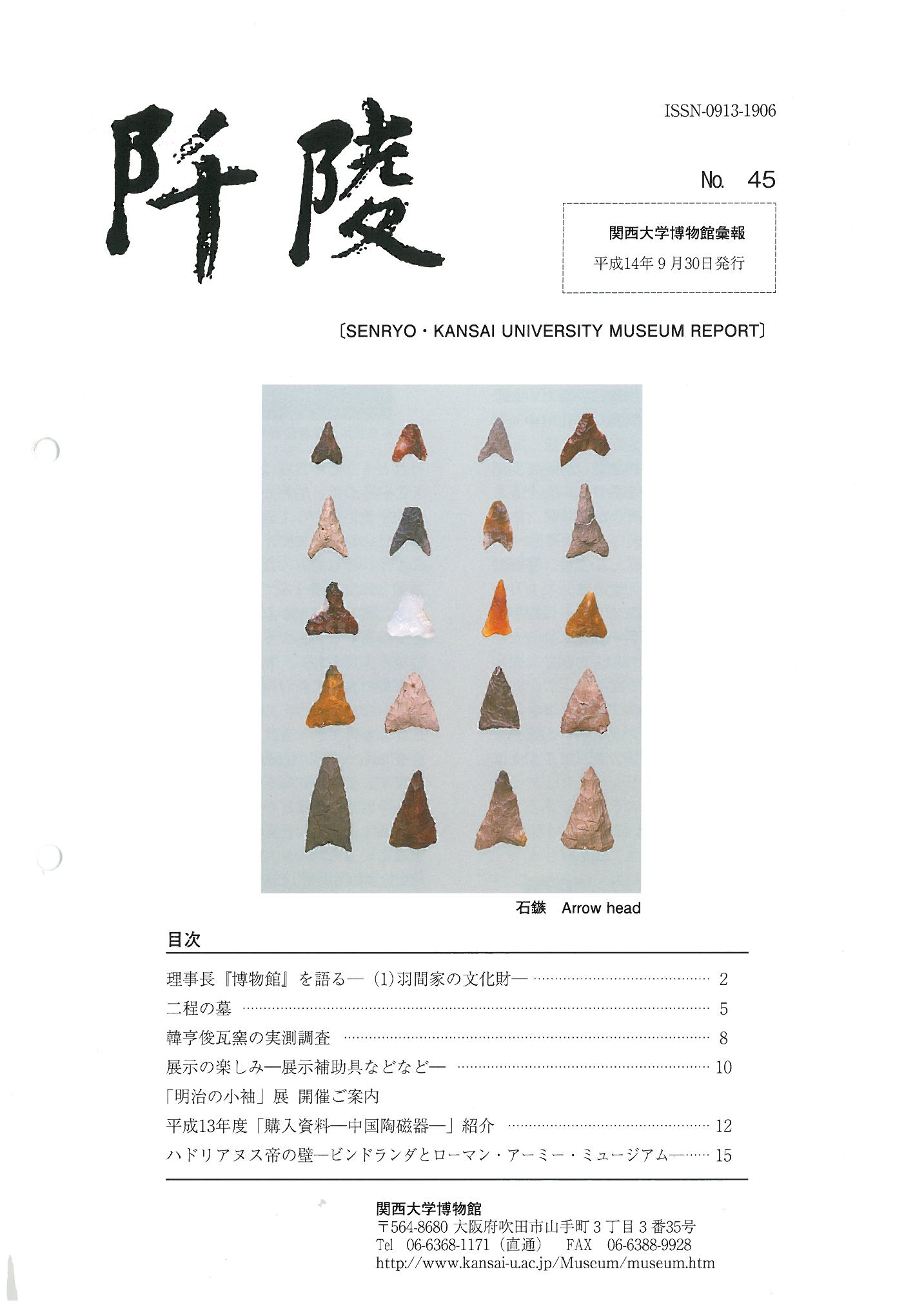

目次- 理事長『博物館』を語る(1)羽間家の文化財

- 二程の墓(吾妻重二)

- 韓亨俊瓦窯の実測調査~大韓民国全羅南道長興郡~(藤原学)

- 展示の楽しみ 展示補助具などなど(井溪明)

- 「明治の小袖」展 開催ご案内

- 平成13年度「購入資料-中国陶磁器ー」紹介(高橋隆博)

- ハドリアヌス帝の壁~ビンドランダとローマン・アーミー・ミュージアム~(山口卓 也)

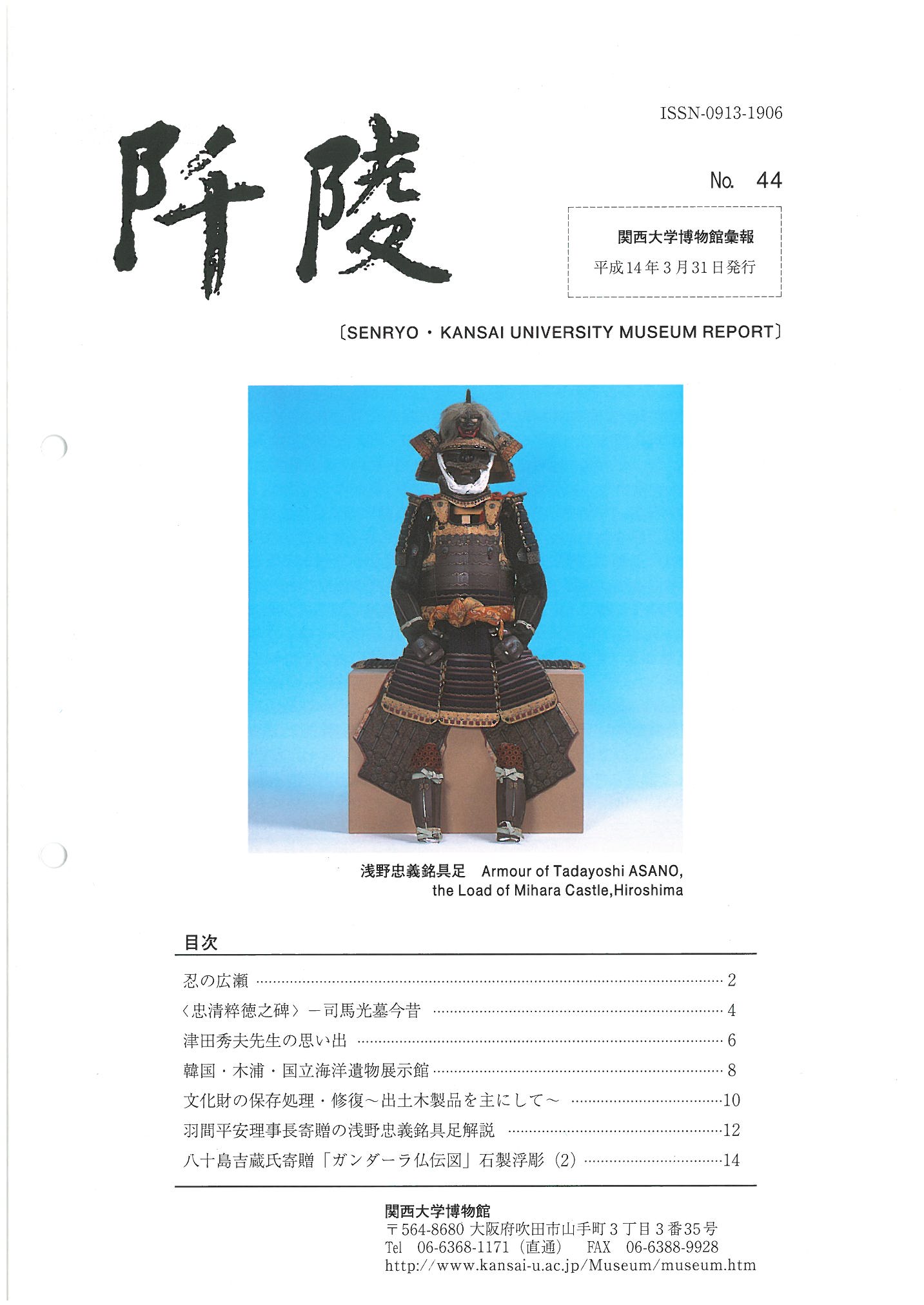

目次

目次- 忍の広瀬(上井久義)

- 〈忠清悴徳之碑〉~司馬光墓今昔~(藤善眞澄)

- 津田秀夫先生の思い出 (永井芳和)

- 韓国・木浦・国立海洋遺物展示館(松浦章)

- 文化財の保存処理・修復~出土木製品を主にして~(伊藤健司)

- 羽間平安理事長寄贈の浅野忠義銘具足解説(宮崎隆旨)

- 八十島吉蔵氏寄贈「ガンダーラ仏伝図」石製浮彫(2)(米田文孝)

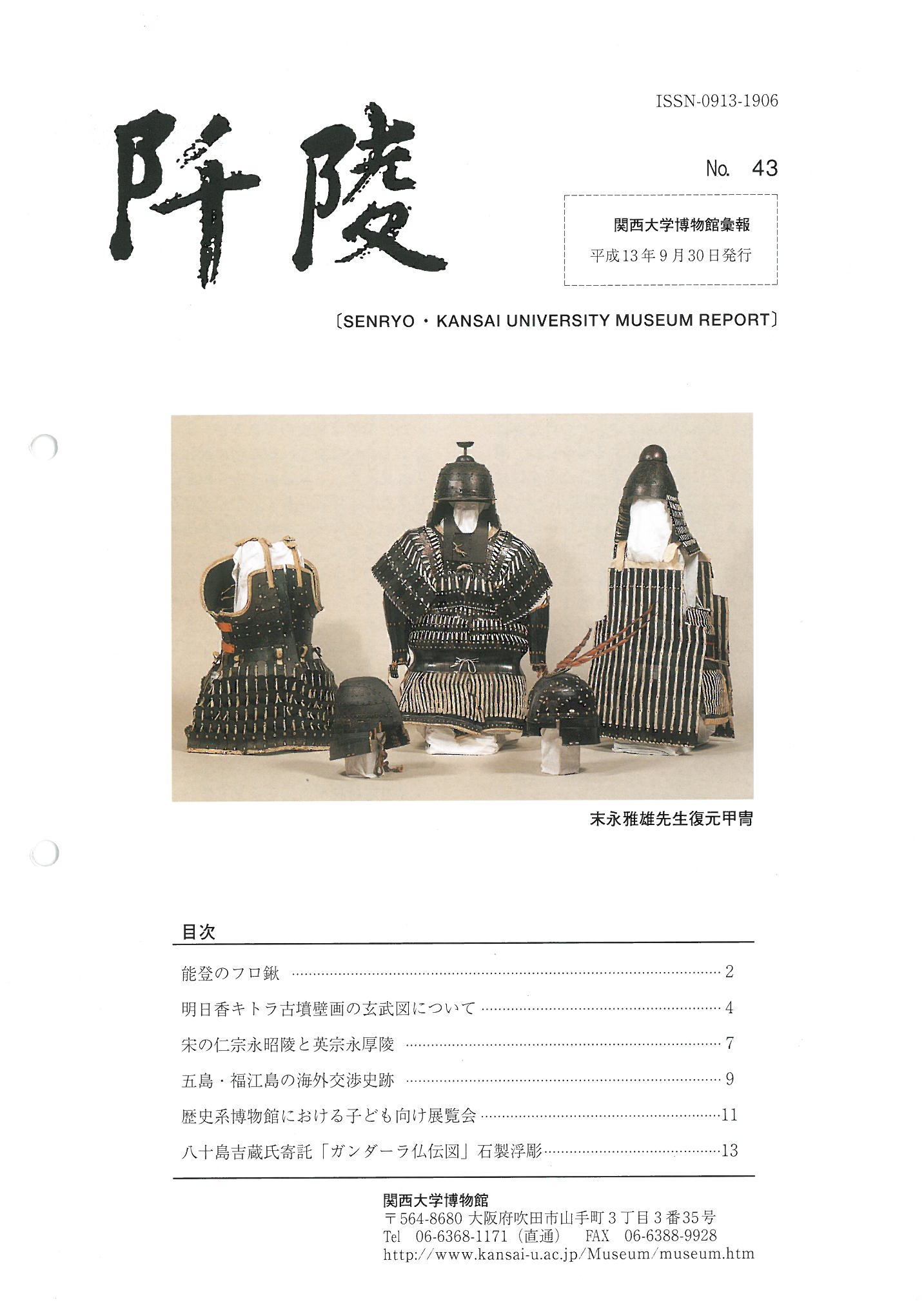

目次

目次- 能登のフロ鍬(上井久義)

- 明日香キトラ古墳壁画の玄武図について(網干善教)

- 宋の仁宗永昭陵と英宋永厚陵( 藤善眞澄)

- 五島・福江島の海外交渉史跡( 松浦章)

- 歴史系博物館における子ども向け展示会(宮前千雅子)

- 八十島吉蔵氏寄託「ガンダーラ仏伝図」石製浮彫(米田文孝)

目次

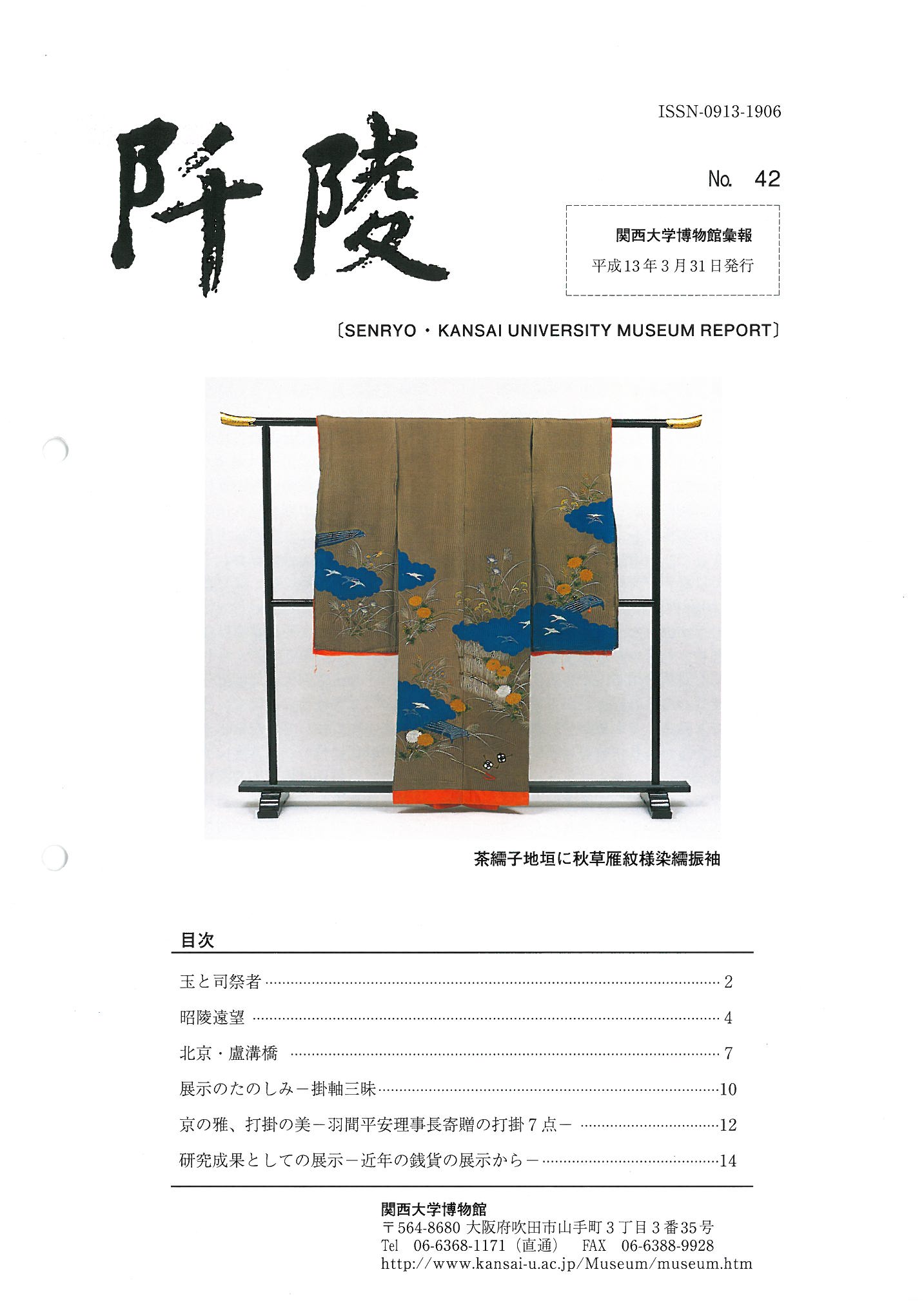

目次- 玉と司祭者(上井久義)

- 昭陵遠望(藤善眞澄)

- 北京・廬溝橋 (松浦章)

- 展示のたのしみ~掛軸三昧~( 井溪明)

- 京の雅、打掛の美 羽間平安理事長寄贈の打掛7点

- 研究成果としての展示 近年の銭貨の展示から(西川卓志)

- 2000年〜1996年

-

目次

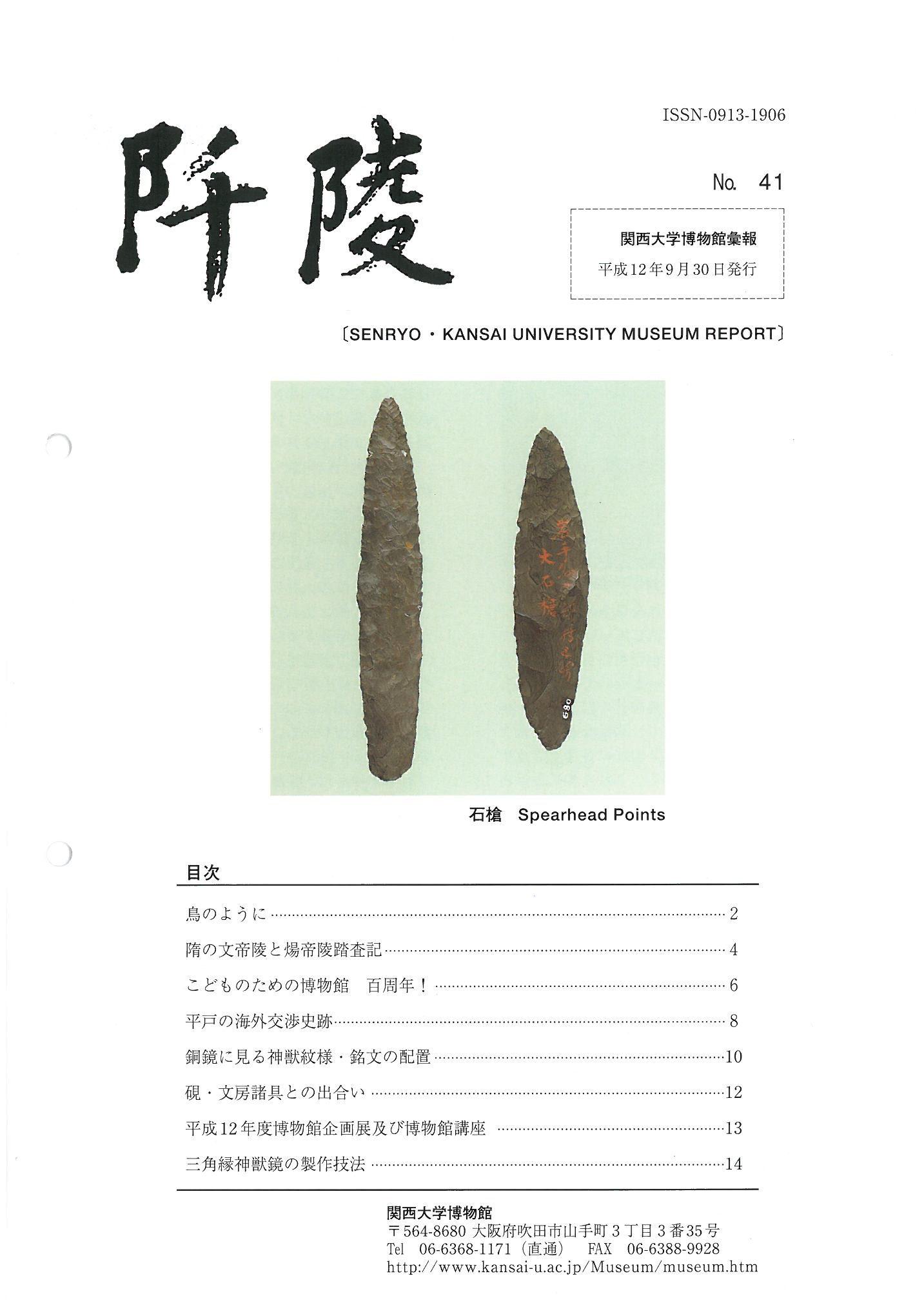

目次- 鳥のように(上井久義)

- 隋の文帝陵と煬帝陵踏査記(藤善眞澄)

- こどものための博物館 百周年!~ブルックリンこどもの博物館「グローバル・シュ ーズ展」に触れる~(一瀬和夫)

- 平戸の海外交渉史跡(松浦章)

- 銅鏡に見る神獣紋様・銘文の配置(汪勃)

- 硯・文房諸具との出合い~平成12年度関西大学博物館寄贈資料について~(田中行 雄)

- 平成12年度博物館企画展及び博物館講座 古墳の発掘-兵庫県芦屋市八十塚古墳 群の調査と研究-の開催について

- 三角縁神獣鏡の製作技法(米田文孝)

目次

目次- 相撲と儀礼(上井久義)

- 唐節愍太子墓壁画の鳳凰図について(網干善教)

- 玄宗の泰陵踏査記(藤善眞澄)

- 「威徳」の扁額と「威徳館」( 熊博毅)

- 北京の智化寺(松浦章)

- 新収蔵資料 複製内行花文八葉鏡(米田文孝・川口奈穂子)

目次

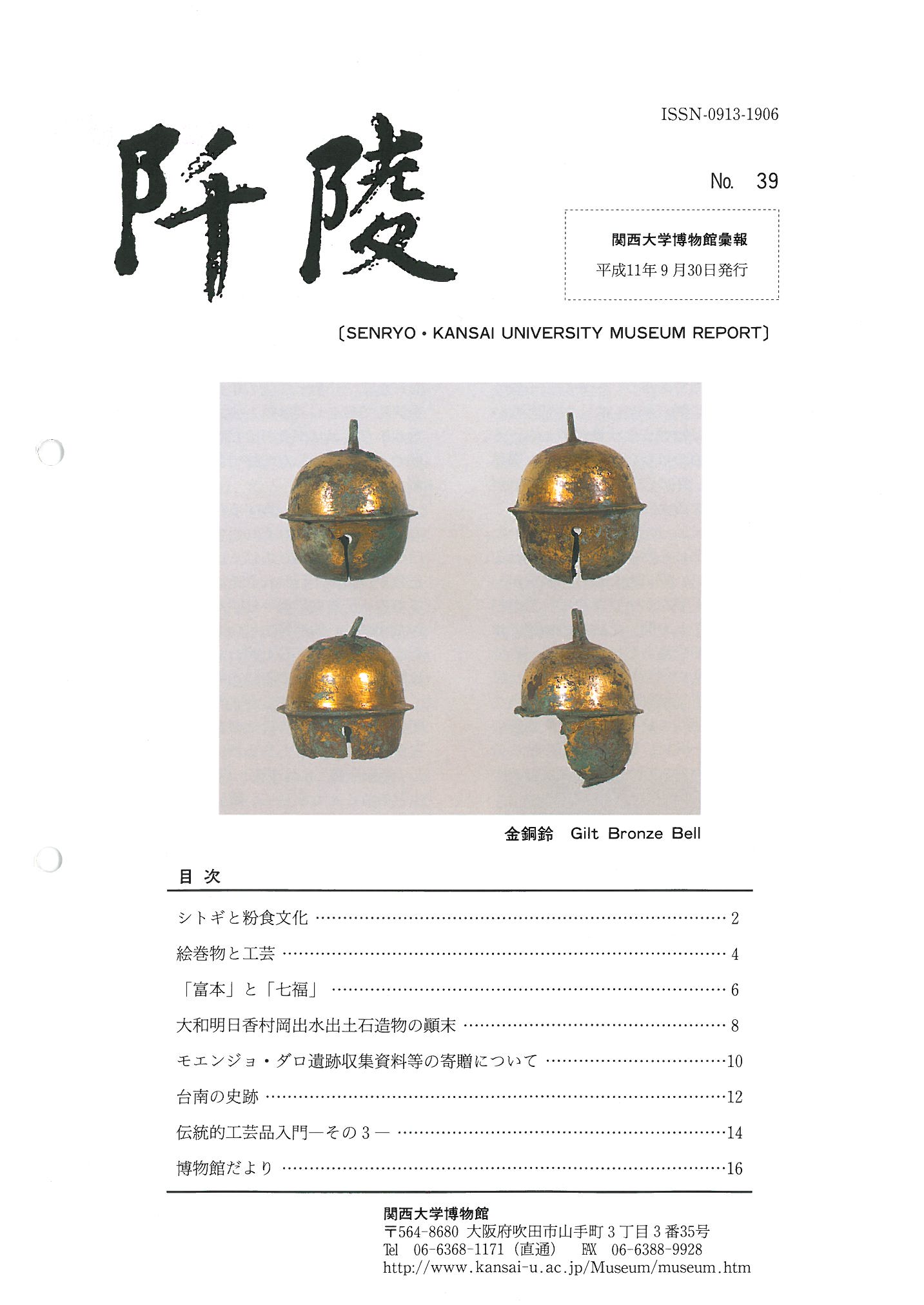

目次- シトギと粉食文化(上井久義)

- 絵巻物と工芸 (高橋隆博)

- 「富本」と「七福」(汪勃)

- 大和明日香村岡出水出土石像物の顛末(網干善教)

- モ工ンジョ・ダロ遺跡収集資料等の寄贈について(下間賴一)

- 台南の史跡(松浦章)

- 伝統的工芸品入門-その3-(角田芳昭)

- 博物館だより

目次

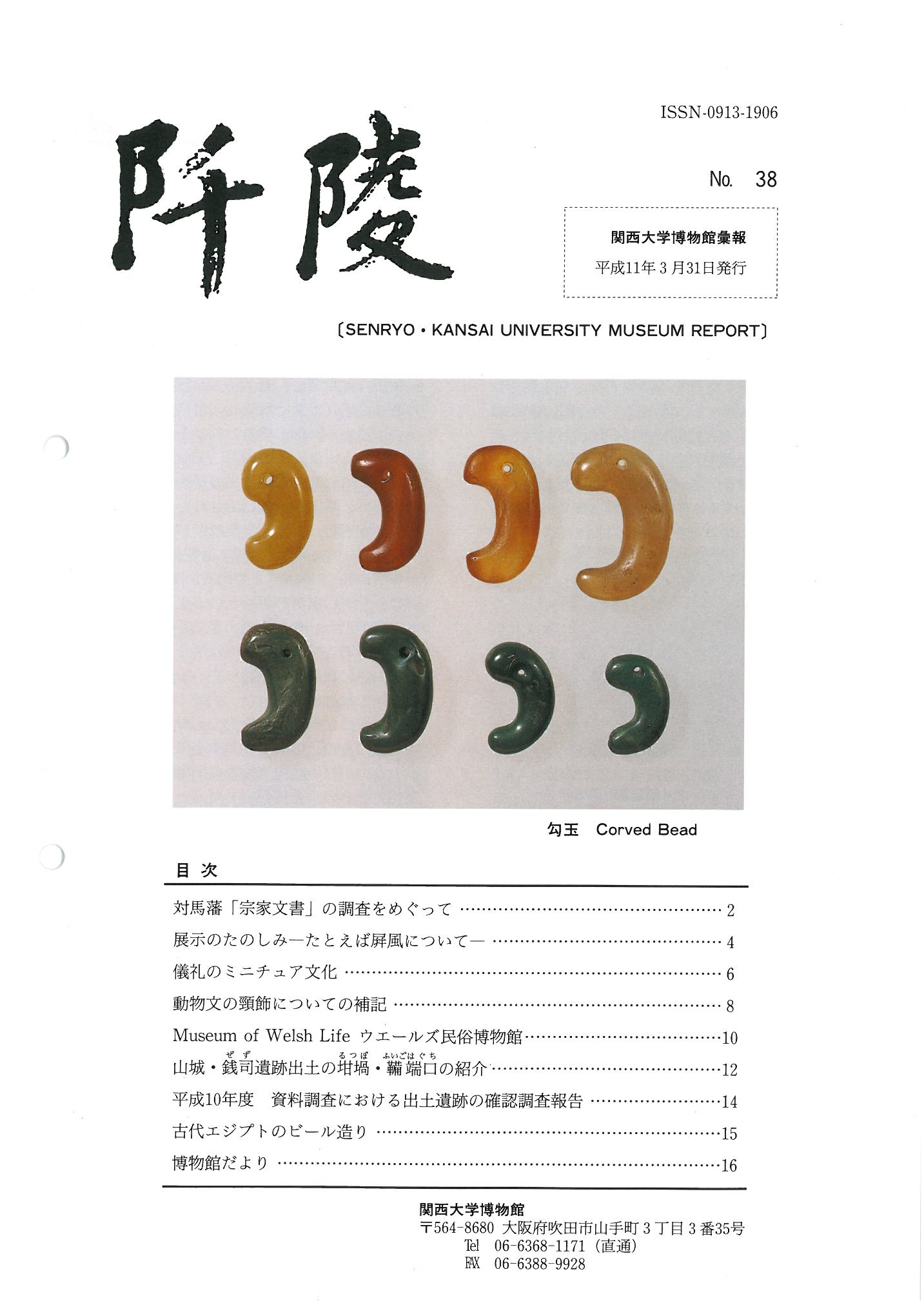

目次- 対馬藩「宗家文書」の調査をめぐって(泉澄一)

- 展示のたのしみ たとえば屏風について 井渓明

- 儀礼のミニチュア文化(上井久義)

- 動物文の頸飾についての補記(網干善教)

- Museum of Welsh Life ウエールズ民俗博物館(山口卓也)

- 山城・銭司遺跡出土の坩堝・鞴端口の紹介(丹野拓)

- 平成10年度 資料調査における出土遺跡の確認調査報告(山口卓也)

- 古代エジプトのビール造り(道前博)

- 博物館だより

目次

目次- 瑯邪台 徐福伝説(藤善眞澄)

- 中国山西省平遙古城(松浦章)

- 伝統的工芸品入門-その2-(角田芳昭)

- 占領下の日本の輸出商標-5- 動物意匠のみられる商標 (山口卓也)

- 『展示図録』にみる古代エジプト文化(道前博)

- 平成9・10年度寄贈資料について(米田文孝)

- 平成10年度関西大学博物館企画展「縄文時代の狩猟と生活」報告

- 博物館だより

目次

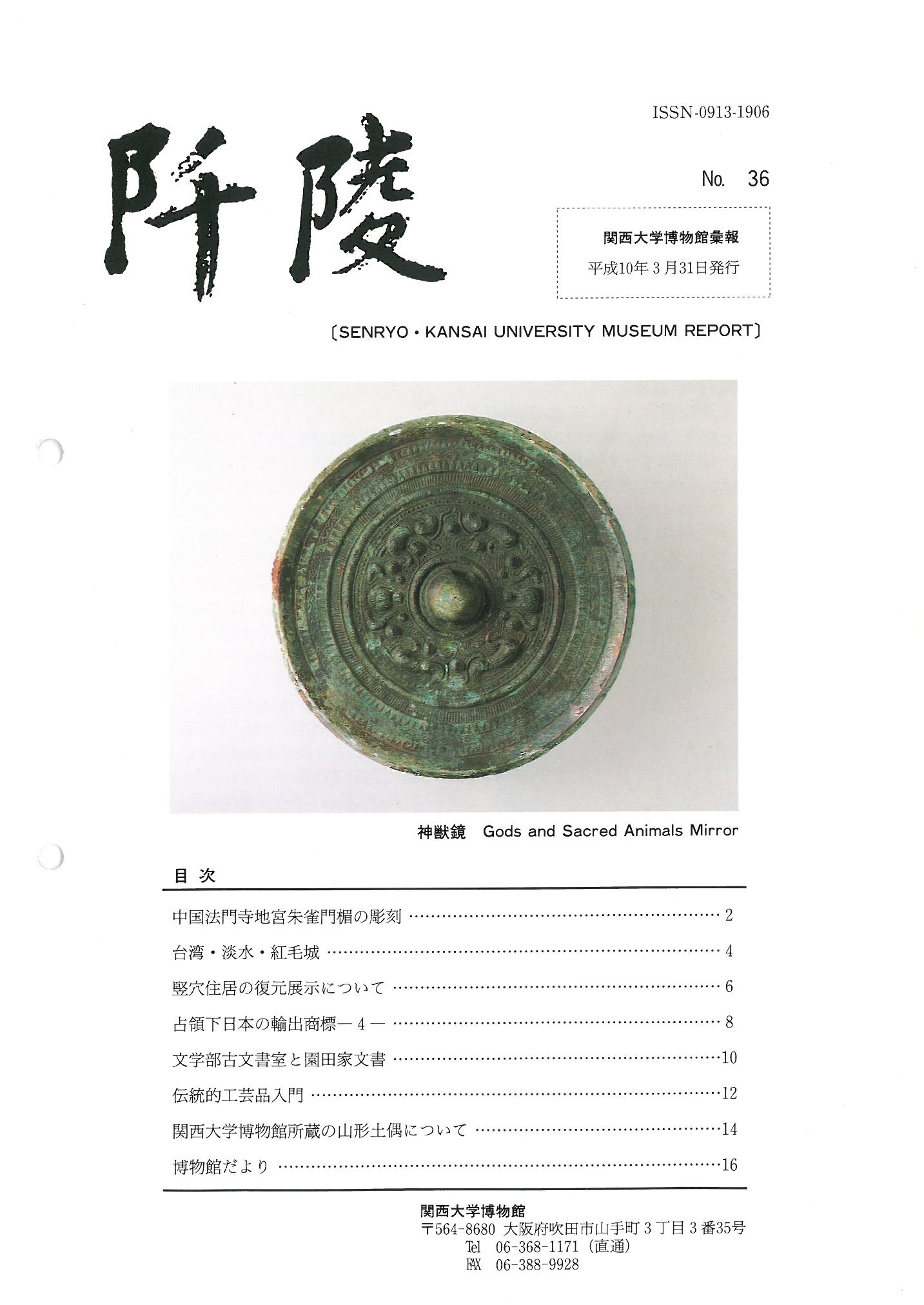

目次- 中国法門寺地宮朱雀門楣の彫刻 (網干善教)

- 台湾・淡水・紅毛城(松浦章)

- 竪穴住居の復元展示について(西川卓志)

- 占領下日本の輸出商標-4- 占領軍PX販売用の商標 (山口卓也)

- 文学部古文書室と園田家文書(藪田貢)

- 伝統的工芸品入門(角田芳昭)

- 関西大学博物館所蔵の山形土偶について(上杉彰紀)

- 博物館だより

目次

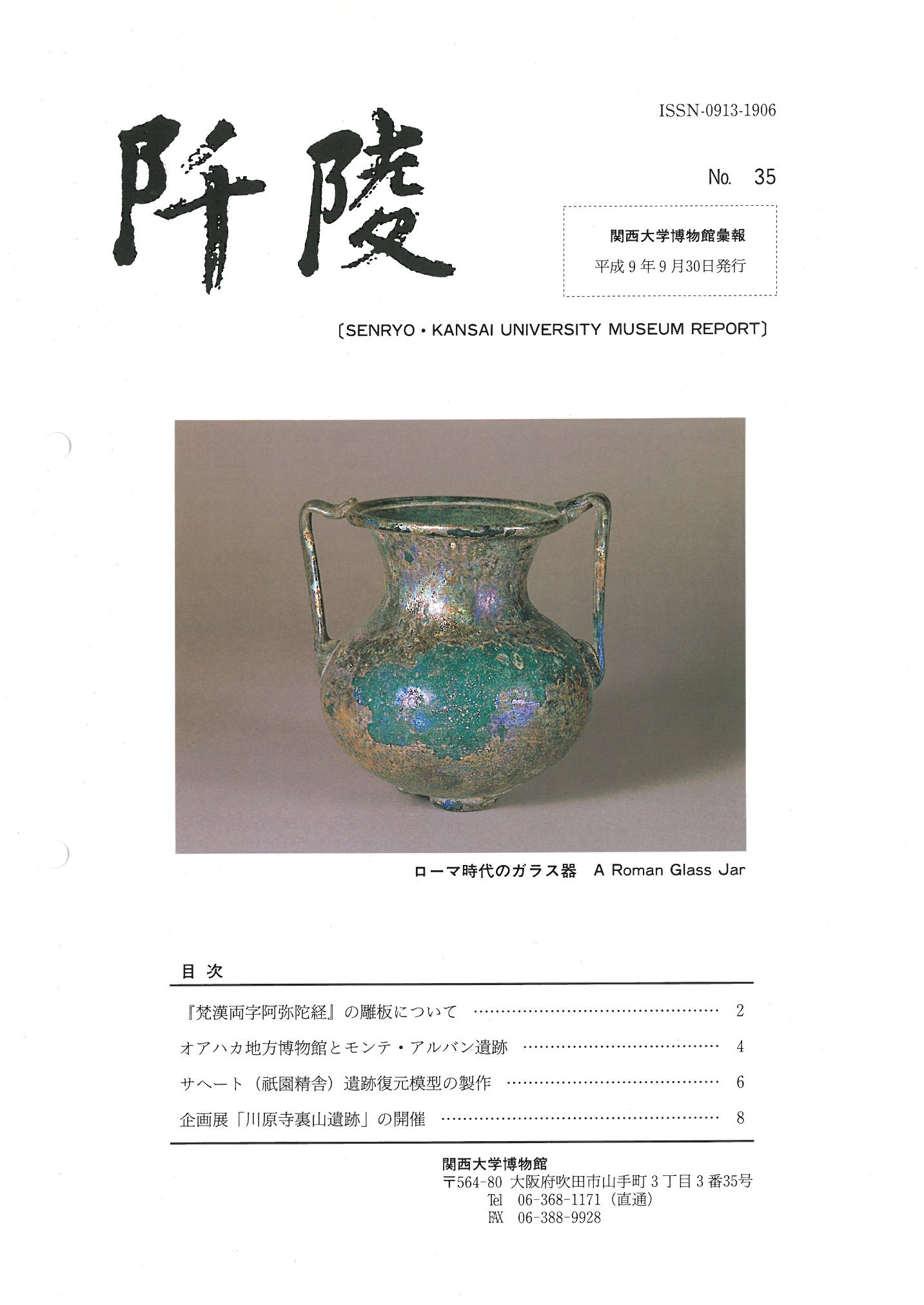

目次- 『梵漢両字阿弥陀経』の雕板について(網干善教)

- オアハカ地方博物館とモンテ・アルバン遺跡(阿部公子)

- サヘート(祇園精舎)遺跡復元模型の製作(吉田秀樹・米田文孝)

- 企画展 「川原寺裏山遺跡」の開催

目次

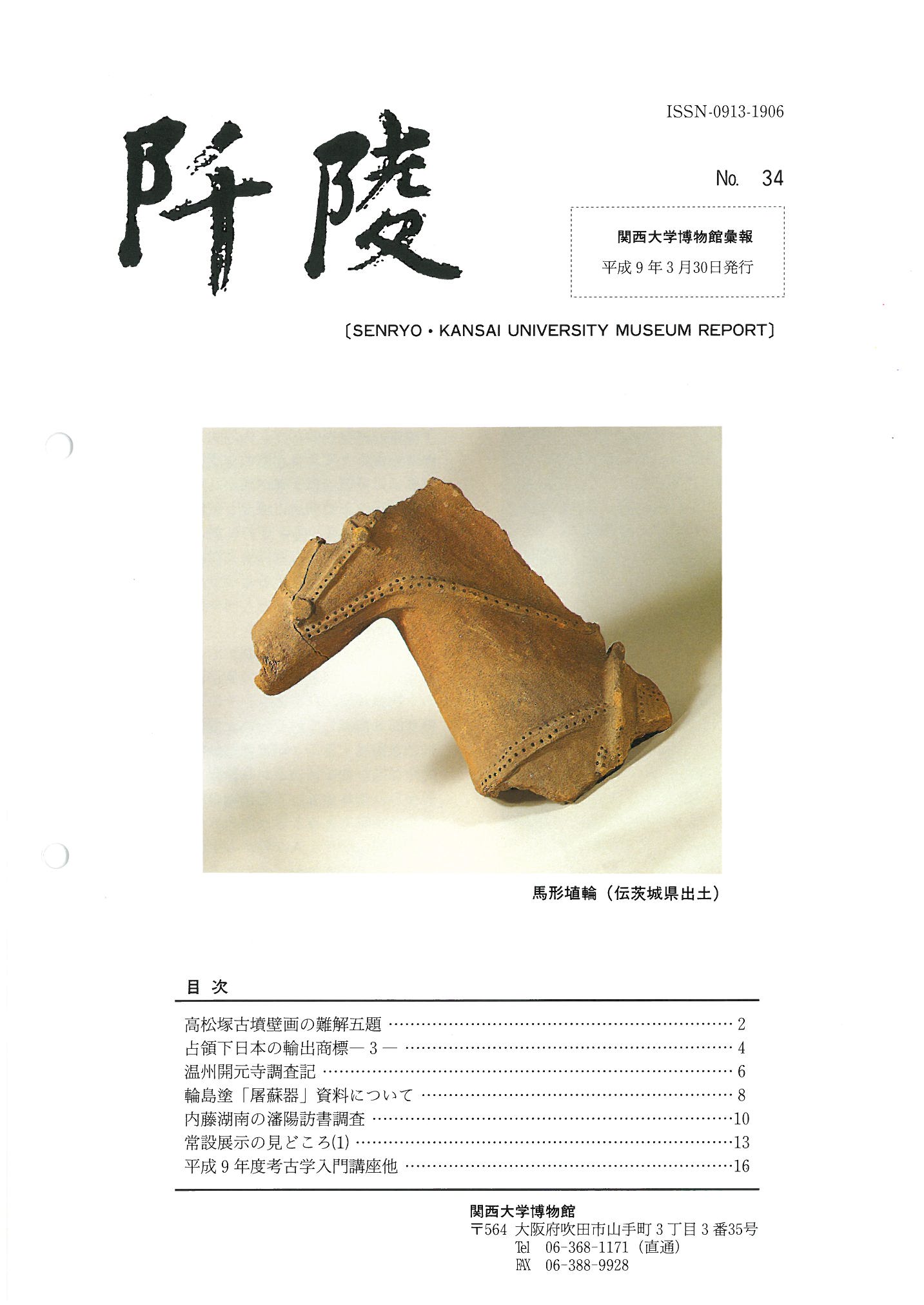

目次- 高松塚古墳壁画の難解五題(網干善教)

- 占領下日本の輸出商標-3- インド・パキスタン向けO.E.M輸出商標(山口卓也)

- 温州開元寺調査記(藤善眞澄)

- 輪島塗「屠蘇器」資料について (角田芳昭)

- 内藤湖南の瀋陽訪書調査(松浦章)

- 常設展示の見どころ(1)(第1展示室)

- 平成9年度考古学入門講座他

目次

目次- 鑑真和上啓航東渡地(網干善教)

- 臺灣布政使司衙門跡(松浦章)

- 地震被害をふせぐちいさな工夫 西宮市立郷土資料館の場合(合田茂伸)

- 藤村と絵画(加藤一朗)

- 「内藤湖南展」開催にあたって (小林弥生子)

- 占領下日本の輸出商標-2- 東洋綿花株式会社の中国・華僑向け輸出商標(山口卓也)

- 平成7年度調査報告 千葉県下の遺跡と博物館施設

- 編集後記

目次

目次- 近世山稜図抄(Ⅱ)(網干善教)

- 橘作次郎画「夕映」について

- 妙心寺聖澤院障壁画の調査 美術史研究における調査の意義(中谷伸生)

- 澳門(MACAU)の媽閣廟と澳門海事博物館(松浦章)

- 『文化財保護提要』の活用-その3-(角田芳昭)

- MADE IN OCCUPIED JAPAN 占領下日本の輸出商標(山口卓也)

- 平成6・7年度受贈図書

- 編集後記他

- 1995年〜1991年

-

目次

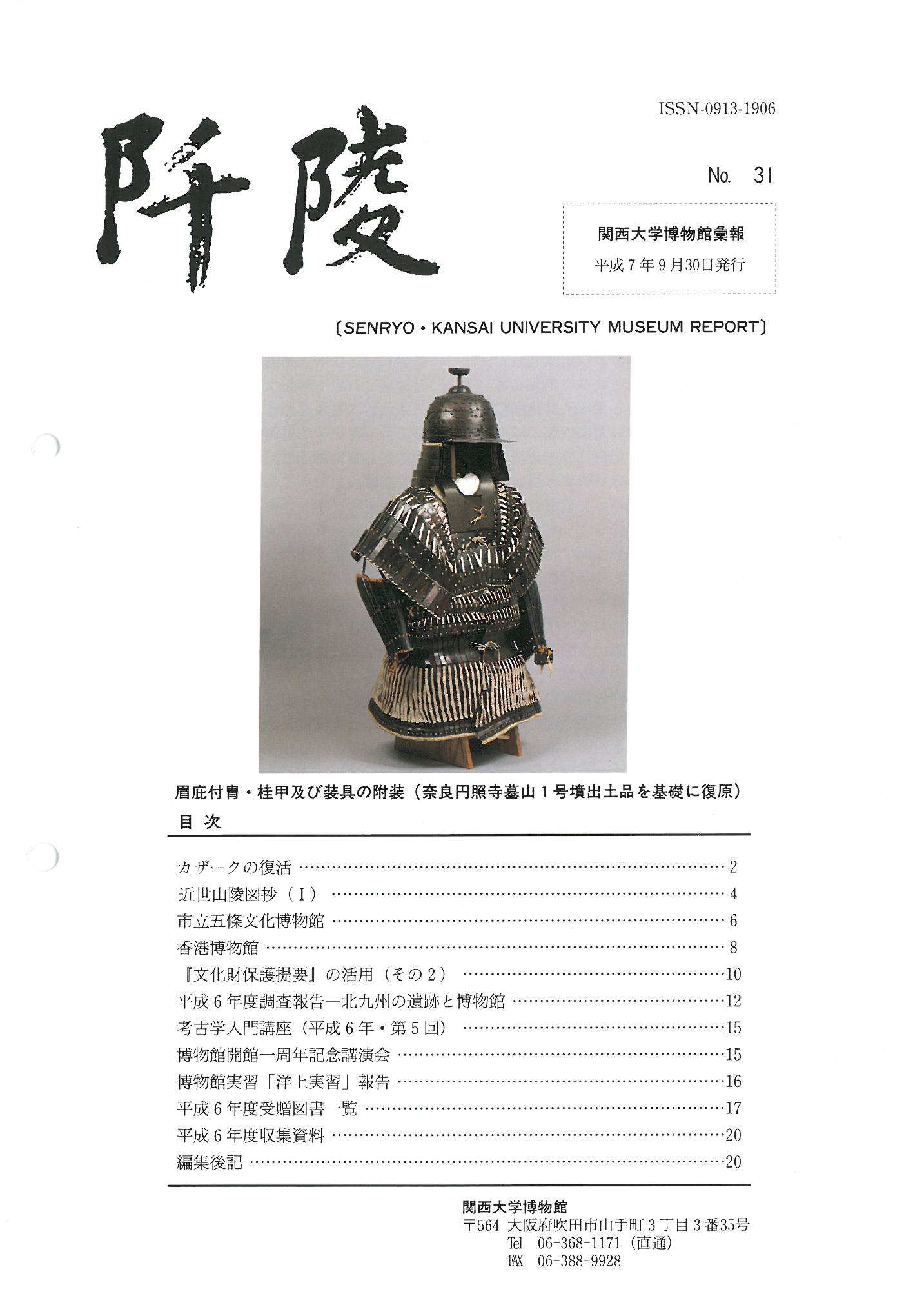

目次- カザークの復活(中村仁志)

- 近世山稜図抄(Ⅰ)(網干善教)

- 市立五條文化博物館(小島卓)

- 香港博物館(松浦章)

- 『文化財保護提要』の活用-その2-(角田芳昭)

- 平成6年度調査報告 北九州の遺跡と博物館

- 考古学入門講座(平成6年・第5回)

- 博物館開館一周年記念講演会

- 博物館実習「洋上実習」報告

- 平成6年度受贈図書一覧

- 平成6年度収集資料

- 編集後記

目次

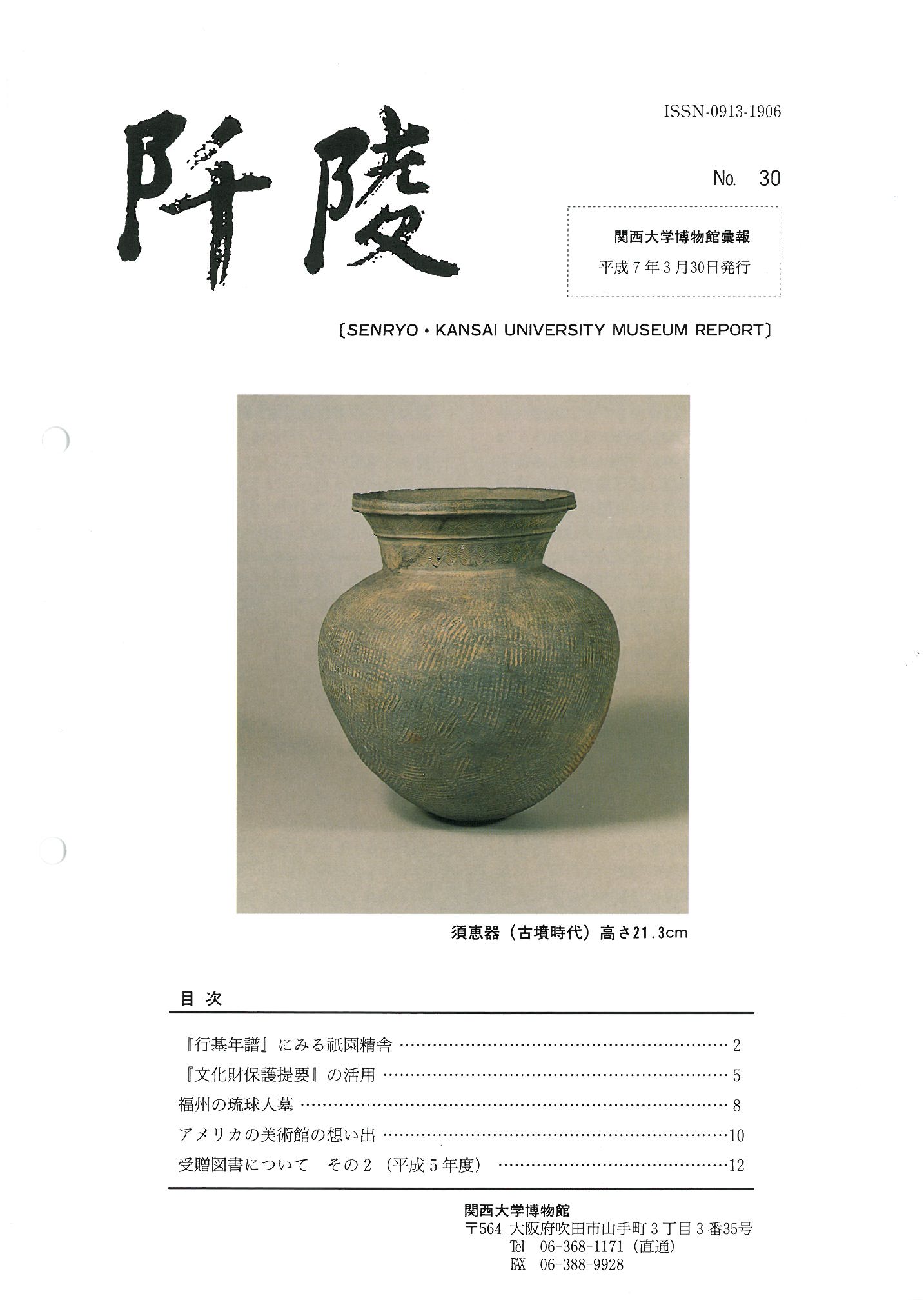

目次- 『行基年譜』にみる祇園精舎(網干善教)

- 『文化財保護提要』の活用(角田芳昭)

- 福州の琉球人墓(松浦章)

- アメリカの美術館の思い出(加藤一朗)

- 受贈図書について その2(平成5年度)

目次

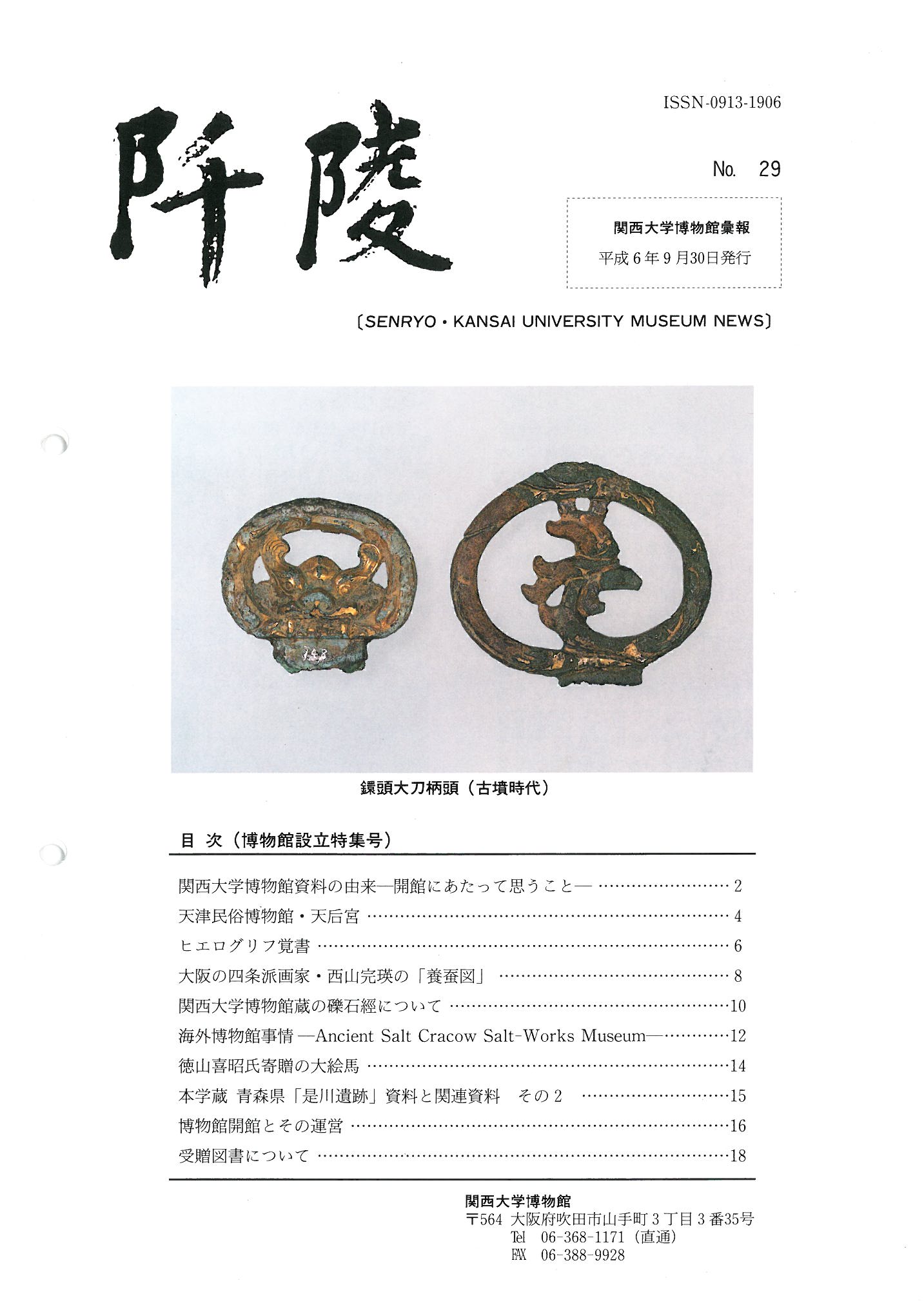

目次- 関西大学博物館資料の由来 開館にあたって思うこと

- 天津民俗博物館・天后宮(松浦章)

- ヒエログリフ覚書(吹田浩)

- 大阪の四条派画家・西山完瑛の「養蚕図」(中谷伸生)

- 関西大学博物館蔵の礫石頸について(網干善教)

- 海外博物館事情 Ancient Salt Cracow Salt-Works Museum(中原住雄)

- 徳山喜昭氏寄贈の大絵馬

- 本学蔵 青森県「是川遺跡」資料と関連資料 その2(角田芳昭)

- 博物館開館とその運営

- 受贈図書について

目次

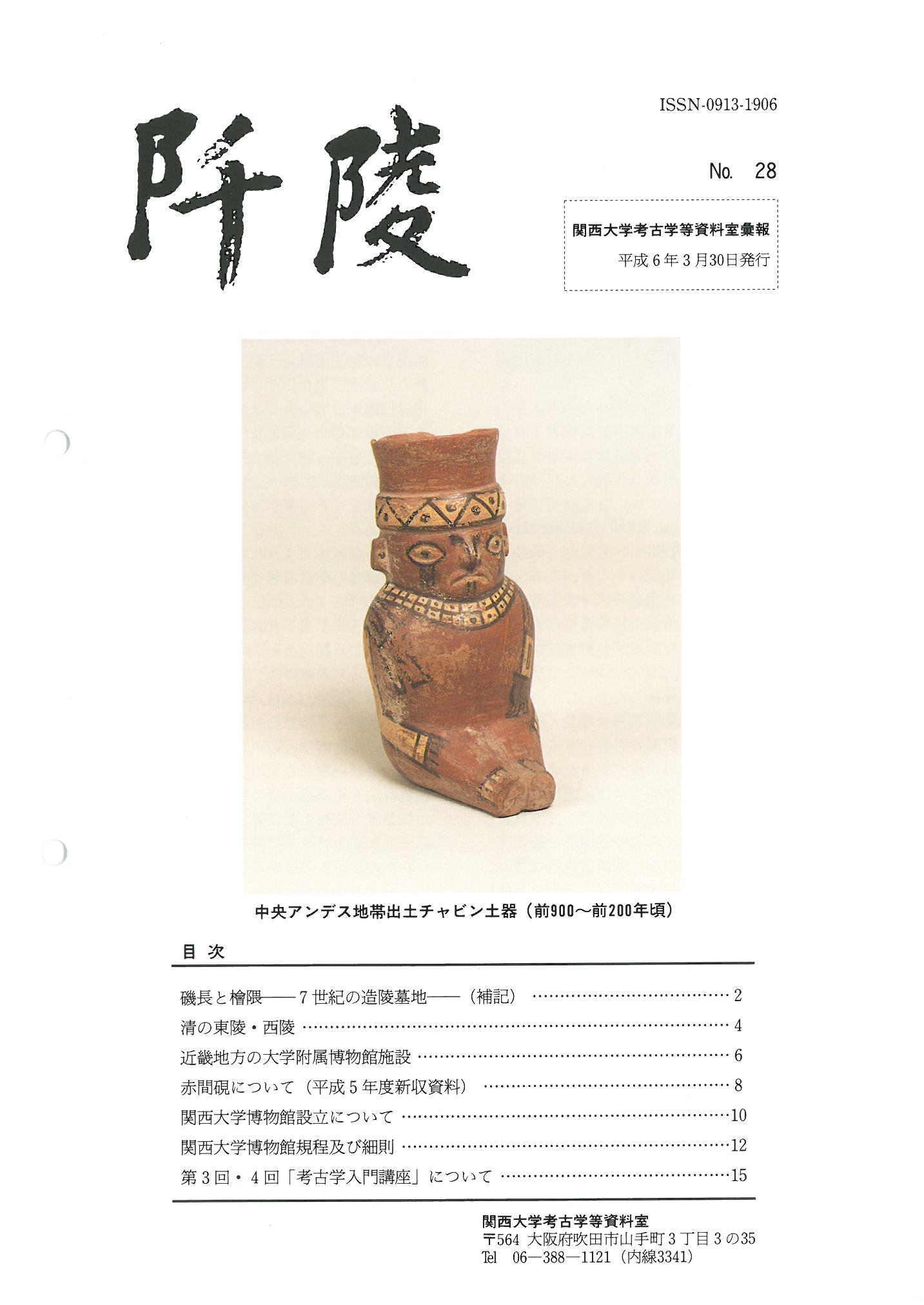

目次- 磯長と檜隈 7世紀の造陵墓地(補記)(網干善教)

- 清の東陵・西陵(松浦章)

- 近畿地方の大学附属博物館施設

- 赤間硯について(平成5年度新収集資料)(角田芳昭)

- 関西大学博物館設立について

- 関西大学博物館規程及び細則

- 第3・4回「考古学入門講座」について

目次

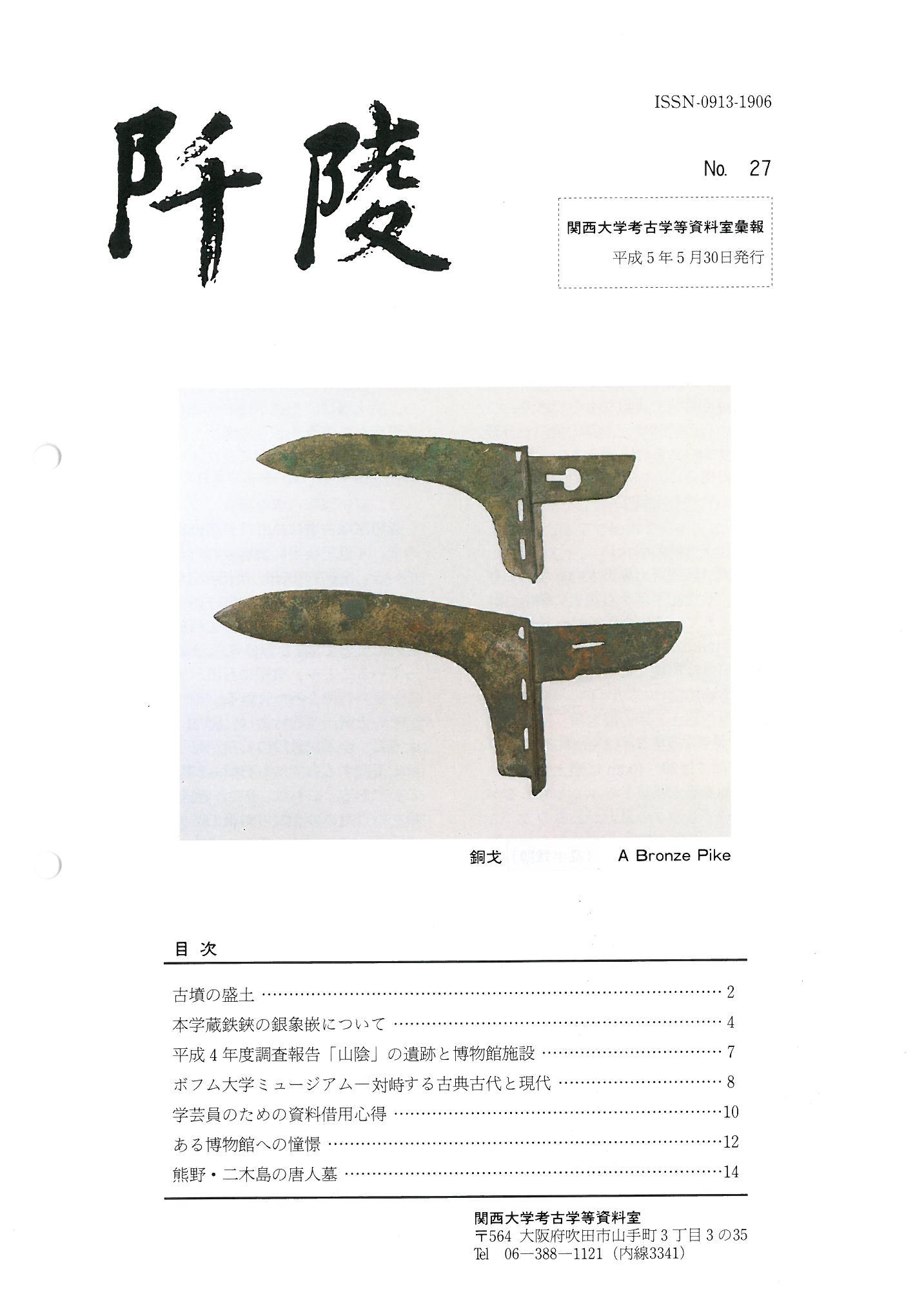

目次- 古墳の盛土(西田一彦)

- 本学蔵鉄鋏の銀象嵌について(網干善教)

- 平成4年度調査報告「山陰」の遺跡と博物館施設(角田芳昭)

- ボフム大学ミュージアム 対峙する古典古代と現代 (物部晃二)

- 学芸員のための資料借用心得

- ある博物館への憧憬(伴義孝)

- 熊野・二木島の唐人墓 (松浦章)

目次

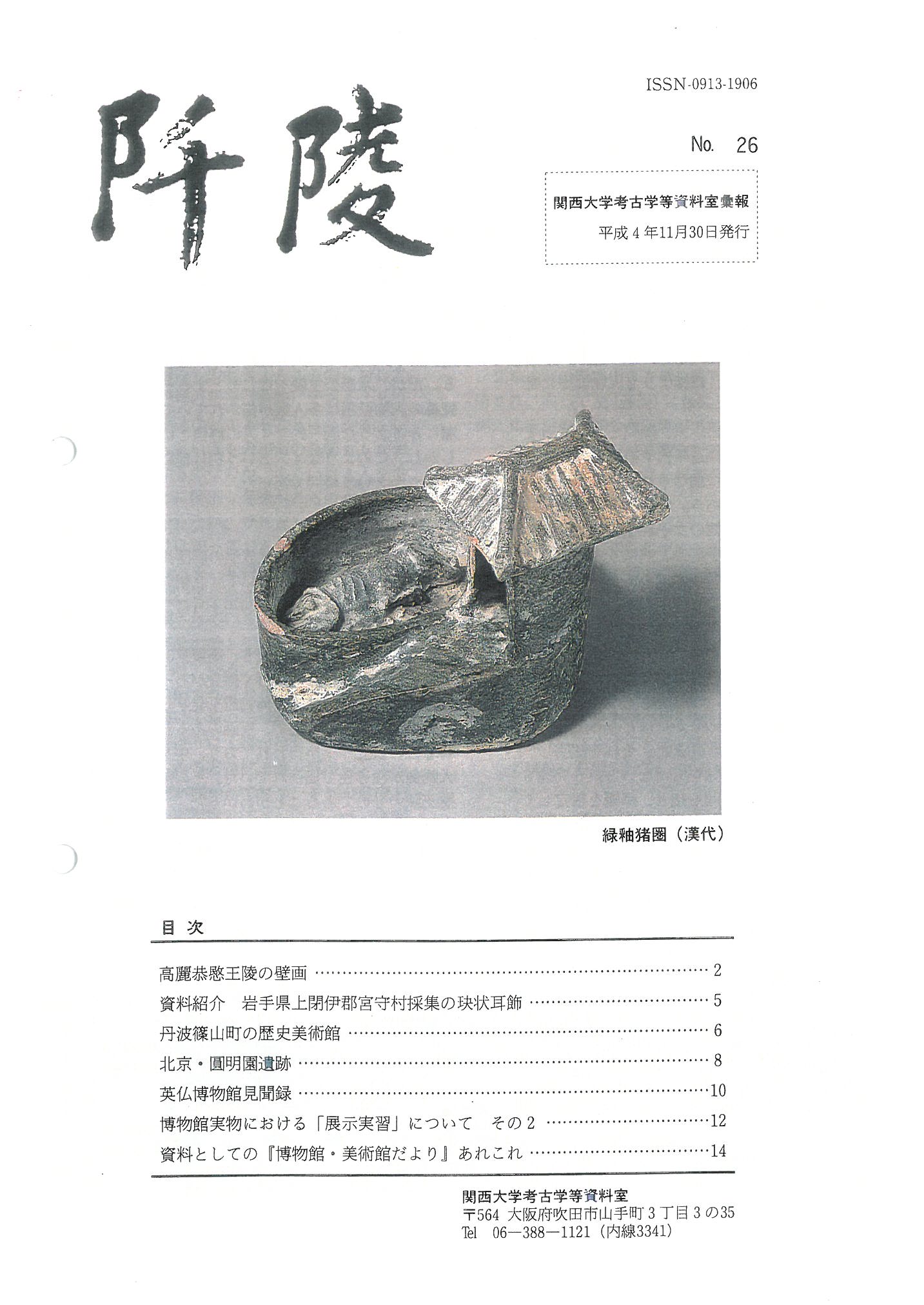

目次- 高麗恭愍王陵の壁画(網干善教)

- 資料紹介 岩手県上閉伊郡宮守村採集の玦状耳飾(大下明)

- 丹波篠山町の歴史美術館(亥野彊)

- 北京・圓明園遺跡(松浦章)

- 英仏博物館見聞録(武智昭洋)

- 博物館実物における「展示実習」について その2(角田芳昭)

- 資料としての『博物館・美術館だより』あれこれ

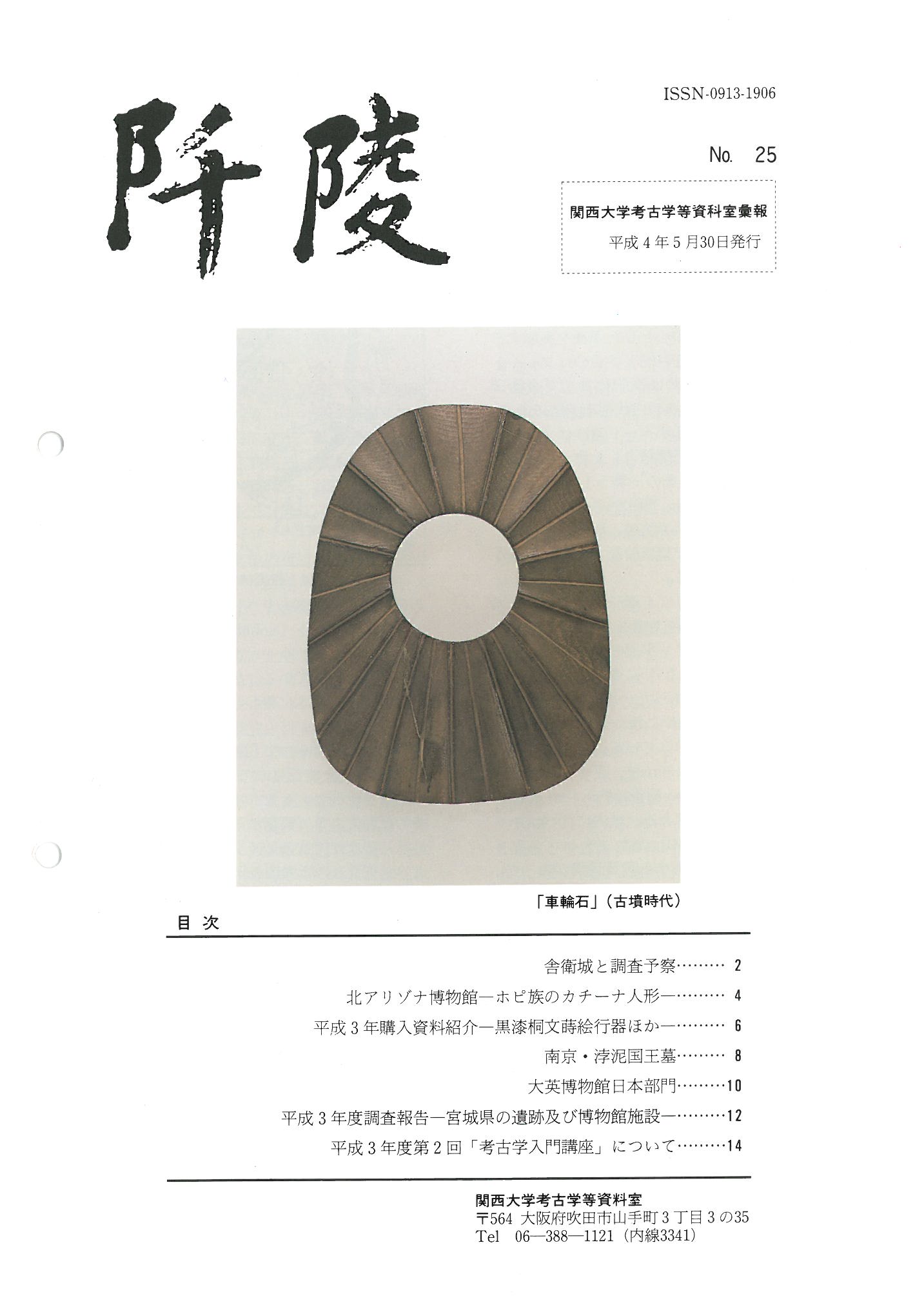

目次

目次- 舎衛城と調査予察(網干善教)

- 北アリゾナ博物館 ホピ族のカチーナ人形(上村哲彦)

- 平成3年購入資料紹介 黒漆桐文蒔絵行器ほか(高橋隆博)

- 南京・浡泥国王墓(松浦章)

- 大英博物館日本部門(G・S・ジョンソン)

- 平成3年度調査報告 宮城県の遺跡及び博物館施設(角田芳昭)

- 平成3年度第2回「考古学入門講座」について

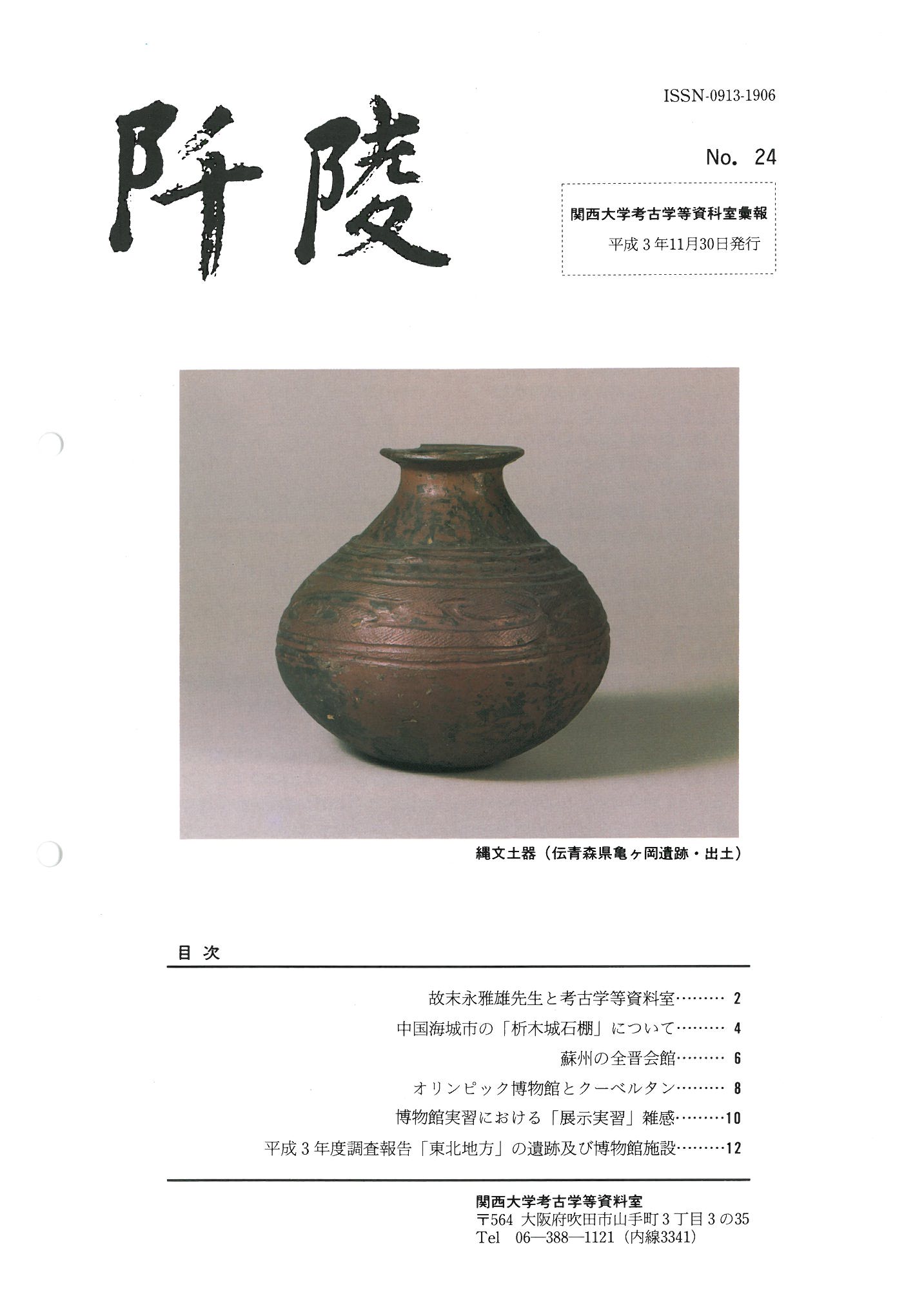

目次

目次- 故末永雅雄先生と考古学等資料室

- 中国の海城市の「析木城石棚」について(網干善教)

- 蘇州の全晋会館(松浦章)

- オリンピック博物館とクーベルタン(伴義考)

- 博物館実習における「展示実習」雑感

- 平成3年度調査報告 「東北地方」の遺跡及び博物館施設(角田芳昭)

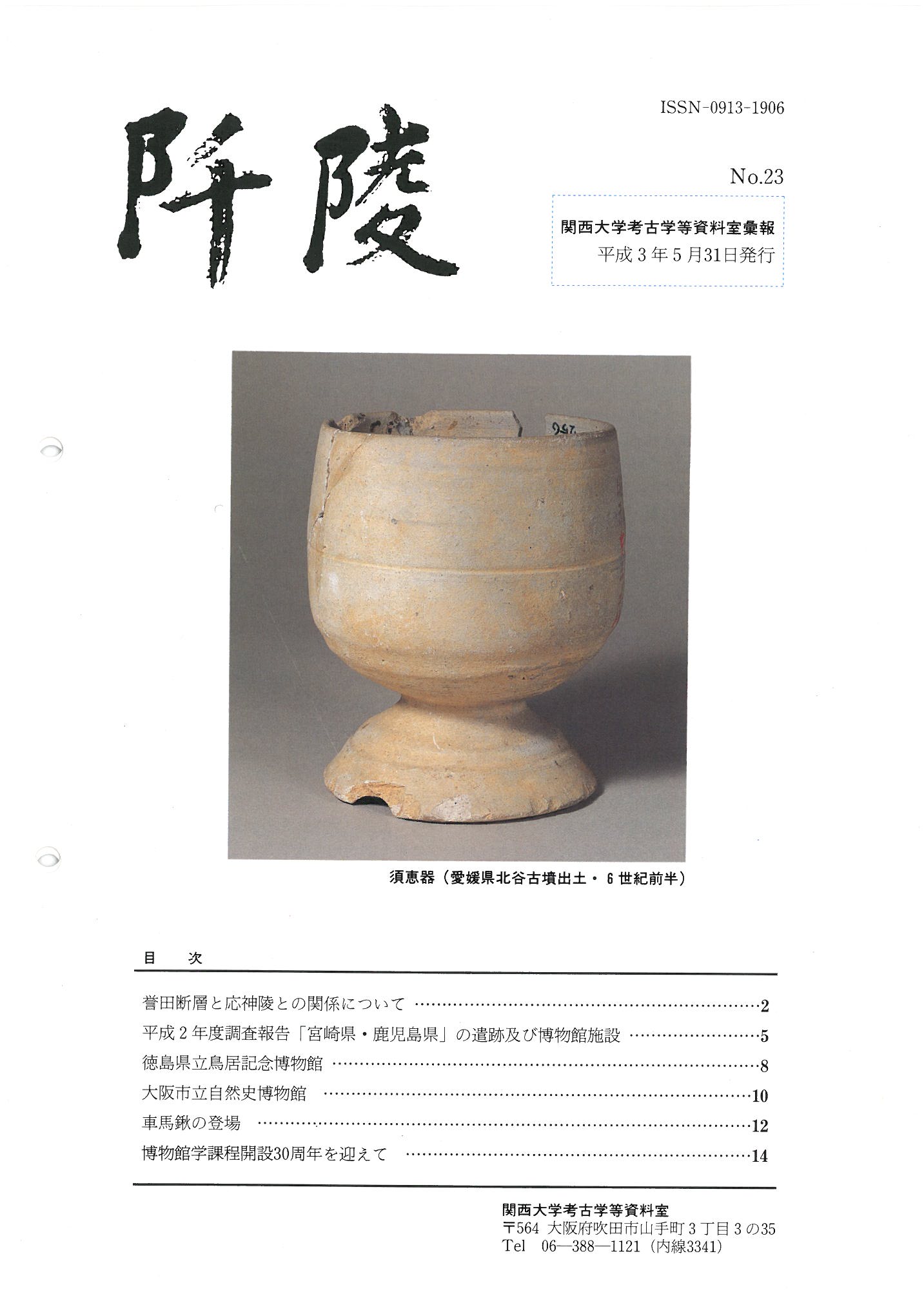

目次

目次- 誉田断層と応神陵との関係について(網干善教)

- 平成2年度調査報告 「宮崎県・鹿児島県」の遺跡及び博物館施設(角田芳昭)

- 徳島県立島居記念博物館(松浦章)

- 大阪市立自然史博物館 (鉄川精)

- 車馬鍬の登場 (森隆男)

- 博物館学課程開設30周年を迎えて(濱瀬善雄)

- 1990年〜1986年

-

目次

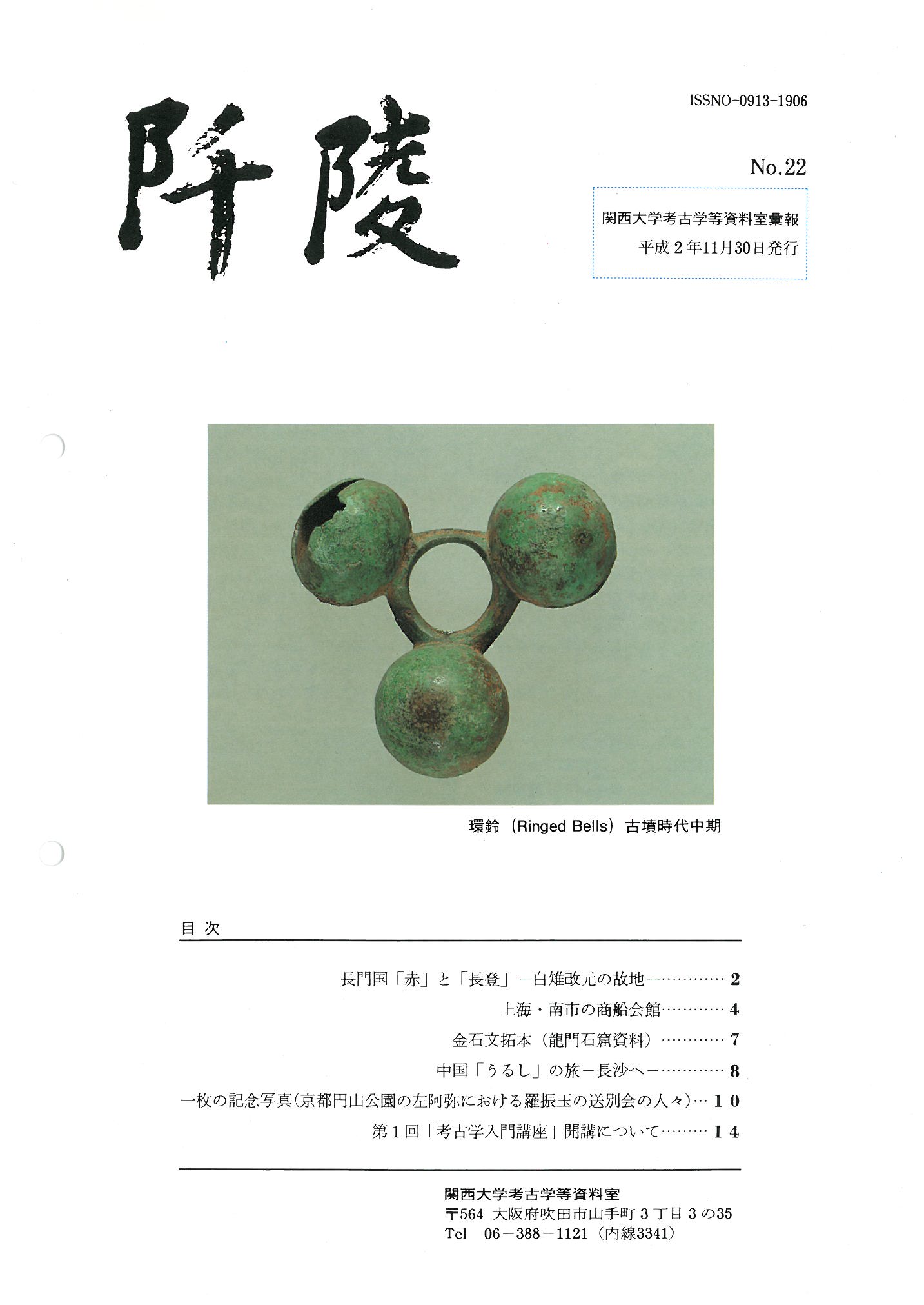

目次- 長門国「赤」と「長登」 白雉改元の故地 (網干善教)

- 上海・南市の商船会館 (松浦章)

- 金石文拓本 (龍門石窟資料)

- 中国「うるし」の旅 長沙へ(高橋隆博)

- 一枚の記念写真 京都円山公園の左阿弥における羅振玉の送別会の人々(角田芳昭)

- 第一回「考古学入門講座」開講について

目次

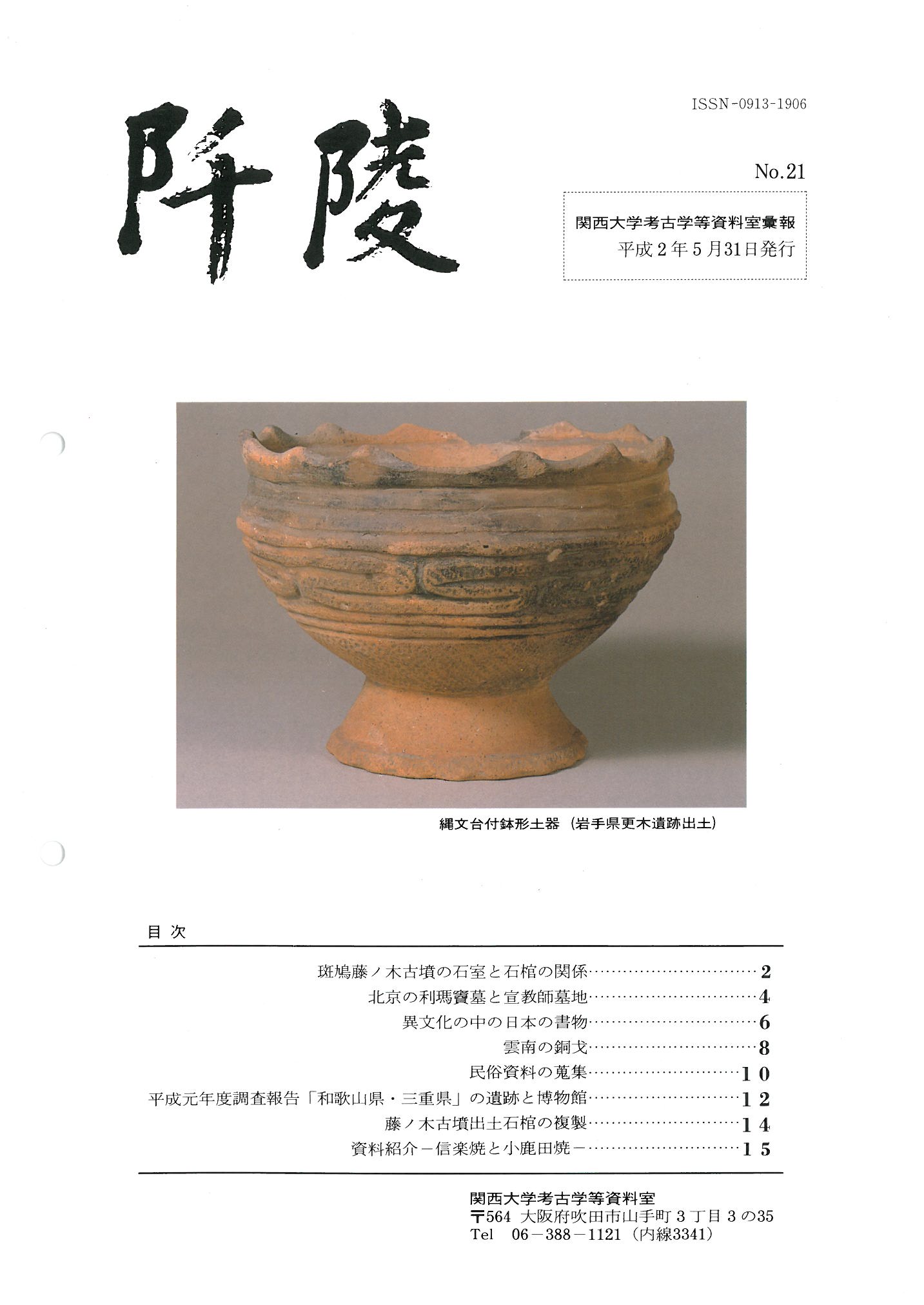

目次- 斑鳩藤ノ木古墳の石室と石棺の関係(網干善教)

- 北京の利瑪竇墓と宣教師墓地(松浦章)

- 異文化の中の日本の書物(鶴崎裕雄)

- 雲南の銅戈(来村多加史)

- 民俗資料の蒐集(角田芳昭)

- 平成元年度調査報告 「和歌山県・三重県」の遺跡と博物館(角田芳昭)

- 藤ノ木古墳出土石棺の複製

- 資料紹介 信楽焼と小鹿田焼き(角田芳昭)

目次

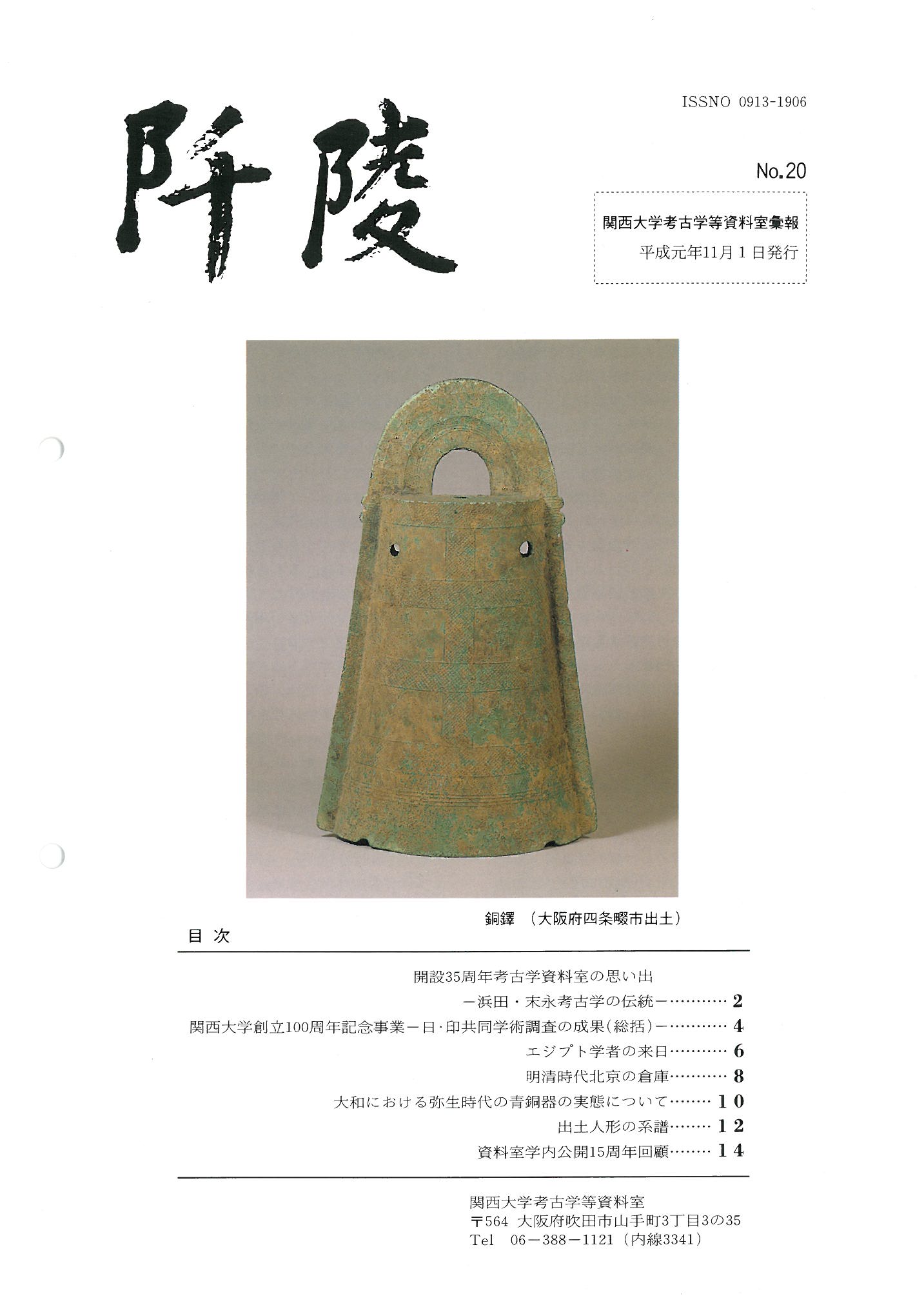

目次- 開設35周年考古学資料室の思い出 ー浜田・末永考古学の伝統ー(横田健一)

- 関西大学創立100周年記念事業 日・印共同学術調査の成果(総括)(網干善教)

- エジプト学者の来日(加藤一朗)

- 明清時代北京の倉庫(松浦章)

- 大和における弥生時代の青銅器の実態について(久野邦雄)

- 出土人形の系譜(吉田豊)

- 資料室学内公開15周年回顧(角田芳昭)

目次

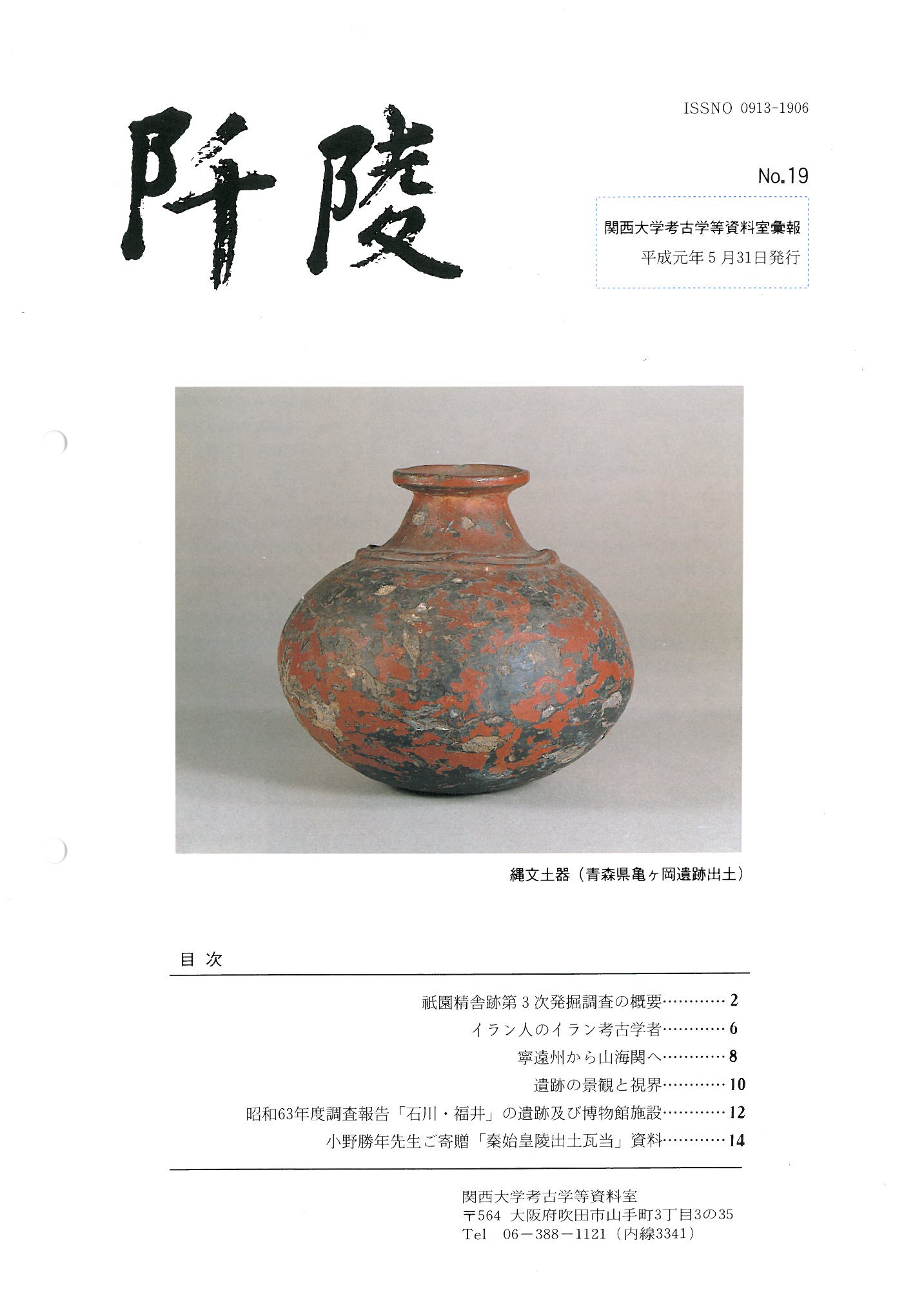

目次- 祇園精舎跡第3次発掘調査の概要 日・印共同学術調査の成果(網干善教)

- イラン人のイラン考古学(加藤一朗)

- 寧遠州から山海関へ(松浦章)

- 遺跡の景観と視界(山口卓也)

- 昭和63年度調査報告 「石川・福井」の遺跡及び博物館施設(角田芳昭)

- 小野勝年先生ご寄贈「秦始皇陵出土瓦当」資料(角田芳昭)

目次

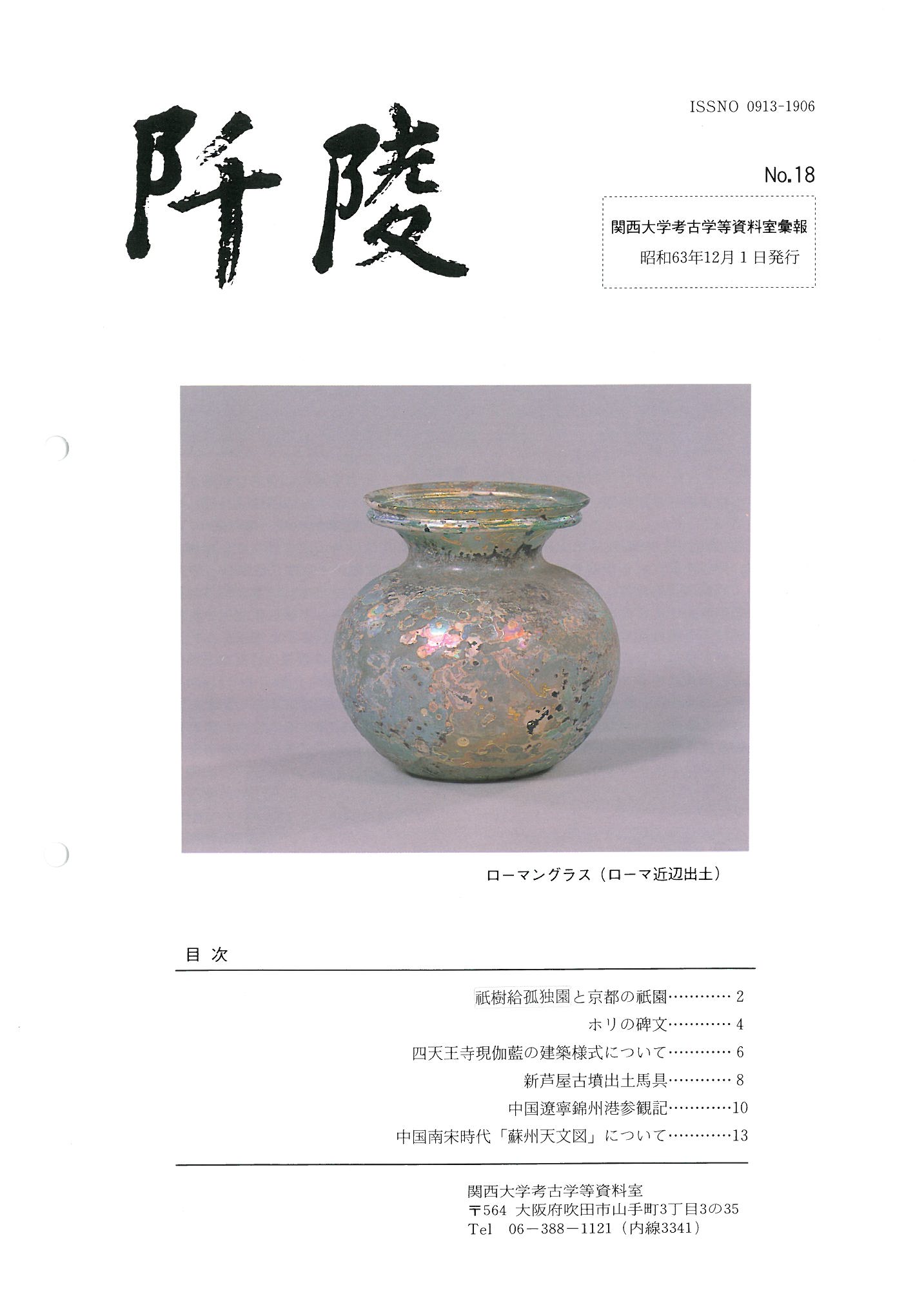

目次- 祗樹給孤独園と京都の祗園(網干善教)

- ホリの碑文(加藤一朗)

- 四天王寺現伽藍の建築様式について(山田幸一)

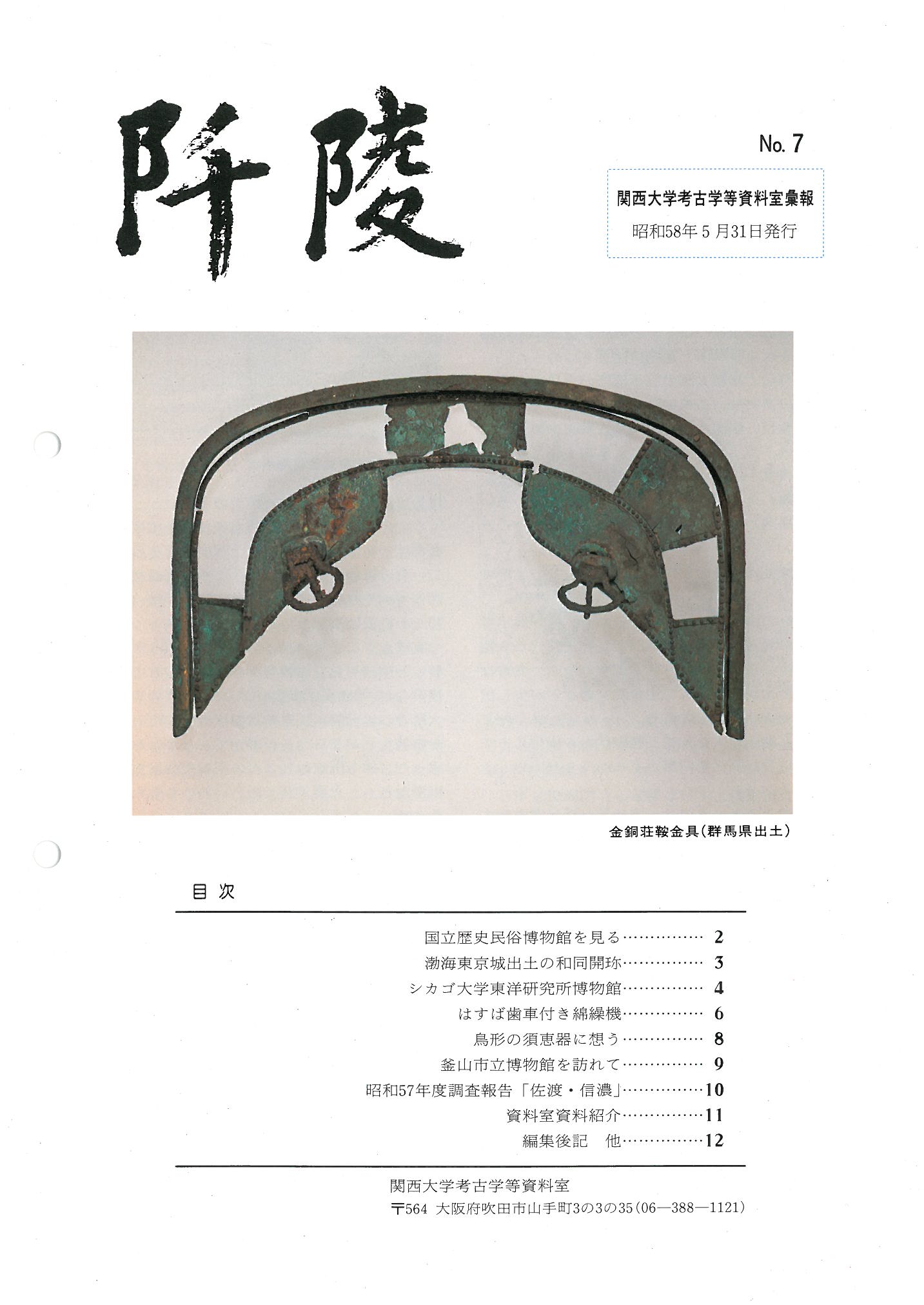

- 新芦屋古墳出土馬具(藤原学)

- 中国遼寧錦州港参観記 (松浦章)

- 中国南宋時代「蘇州天文図」について(角田芳昭)

目次

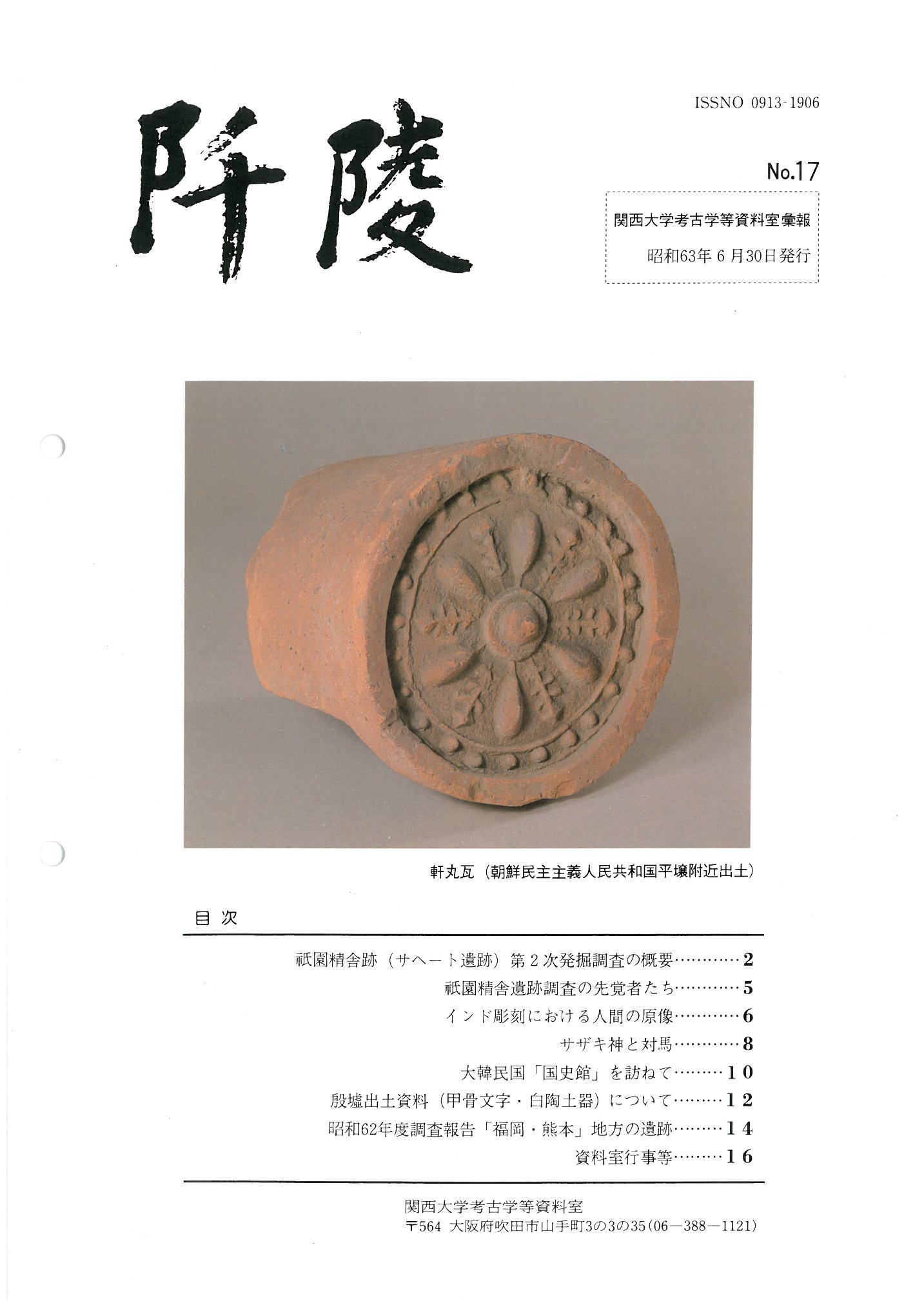

目次- 祗園精舎跡(サヘート遺跡)第二2次発掘調査の概要(網干善教)

- 祗園精舎遺跡調査の先覚者たち (米田文孝)

- インド彫刻における人間の原像 (山岡泰造)

- サザキ神と対馬(上井久義)

- 大韓民国「国史館」を訪ねて(泉澄一)

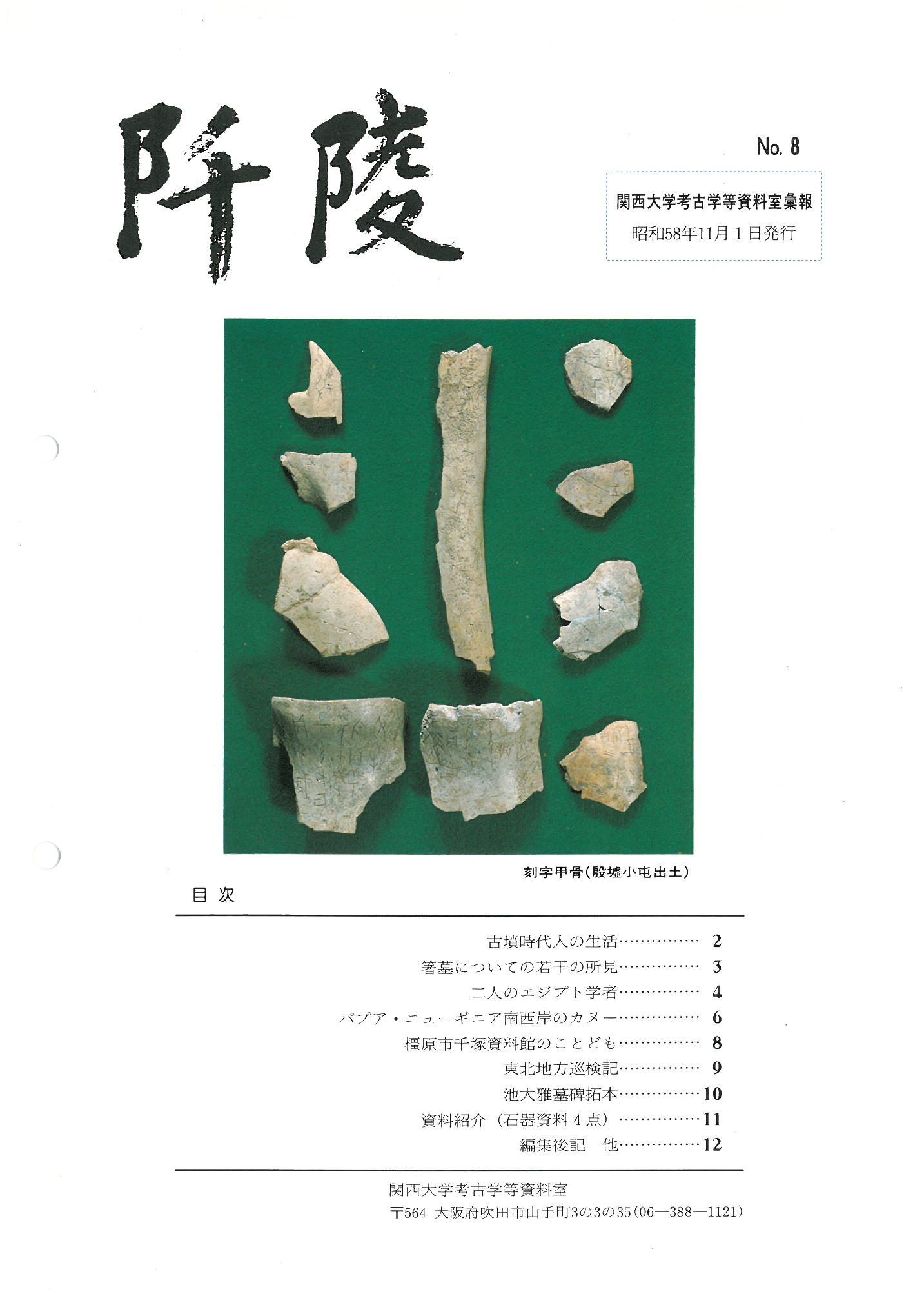

- 殷墟出土資料(甲骨文字・白陶土器)について(角田芳昭)

- 昭和62年度調査報告 「福岡・熊本」地方の遺跡(角田芳昭)

- 資料室行事等

目次

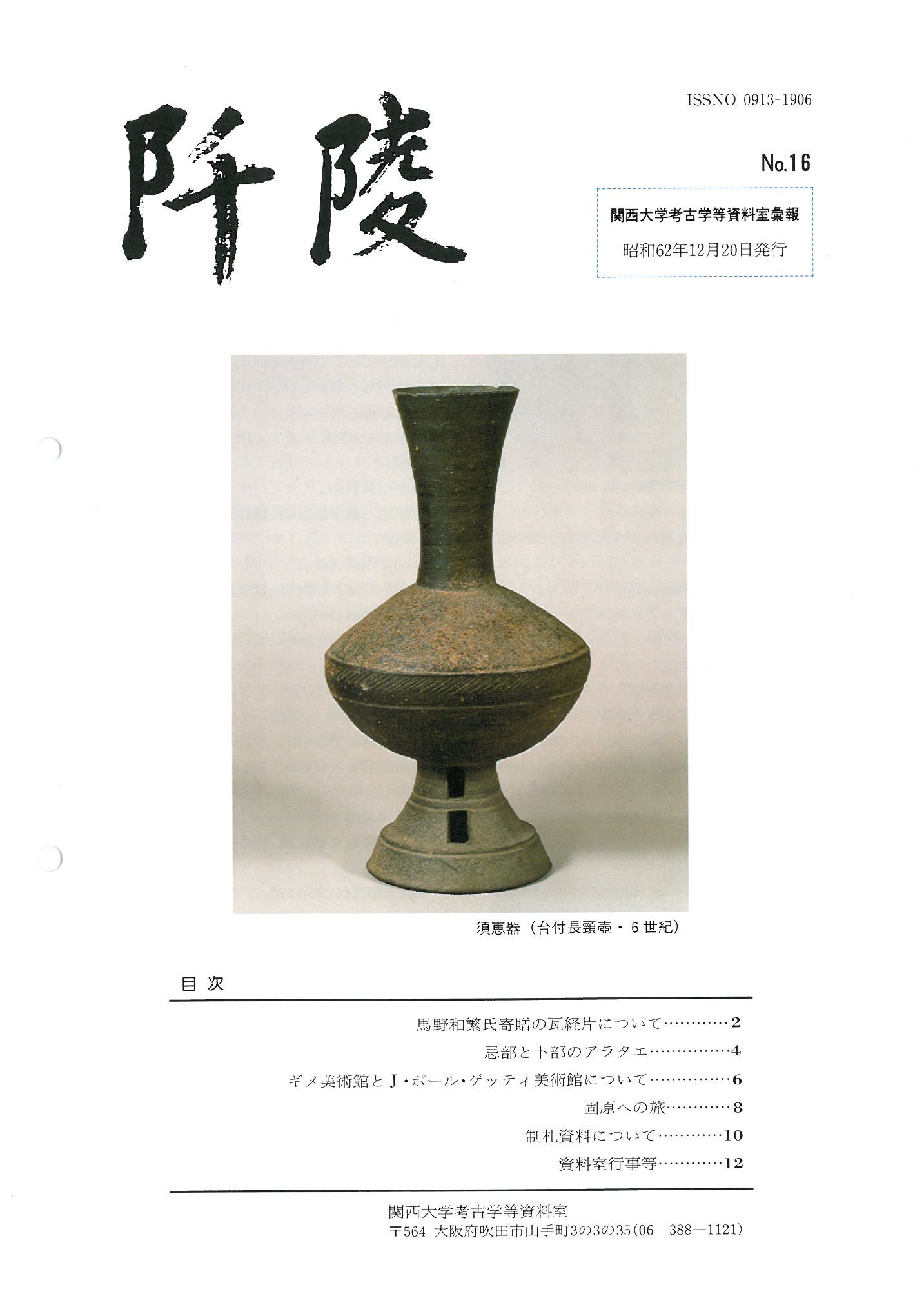

目次- 馬野和繁氏寄贈の瓦経片について(網干善教)

- 忌部と卜部のアラタエ (上井久義)

- ギメ美術館とJ・ポール・ゲッティー美術館について(土倉莞爾)

- 固原への旅(河上邦彦)

- 制札資料について(角田芳昭)

- 資料室行事等

目次

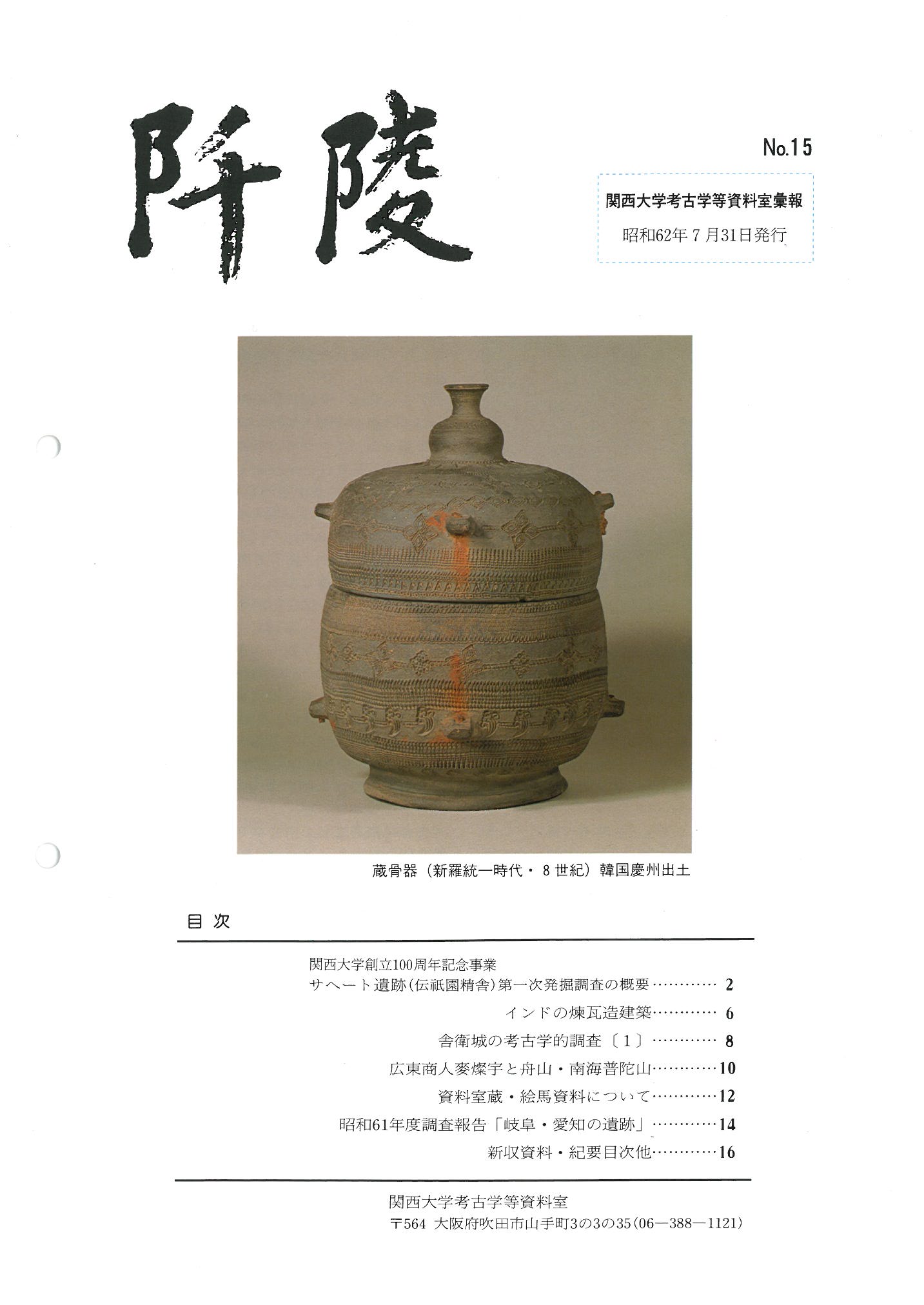

目次- 関西大学創立100周年記念事業 サヘート遺跡(伝祗園精舎)第一次発掘調査の概要(網干善教)

- インドの煉瓦造建築(山田幸一)

- 舎衛城の考古学的調査[1](米田文孝)

- 広東商人麥燦宇と舟山・南海普陀山(松浦章)

- 資料室蔵・絵馬資料について(角田芳昭)

- 昭和61年度調査報告 「岐阜・愛知の遺跡」(角田芳昭)

- 新収集資料・紀要目次他

目次

目次- 『北堂書鈔』に見える中国漢三国六朝時代刀剣の銘文(横田健一)

- インド古代仏教寺院跡の発掘 伝祗園精舎の調査(網干善教)

- 考古学等資料室

- 資料室ニュース

目次

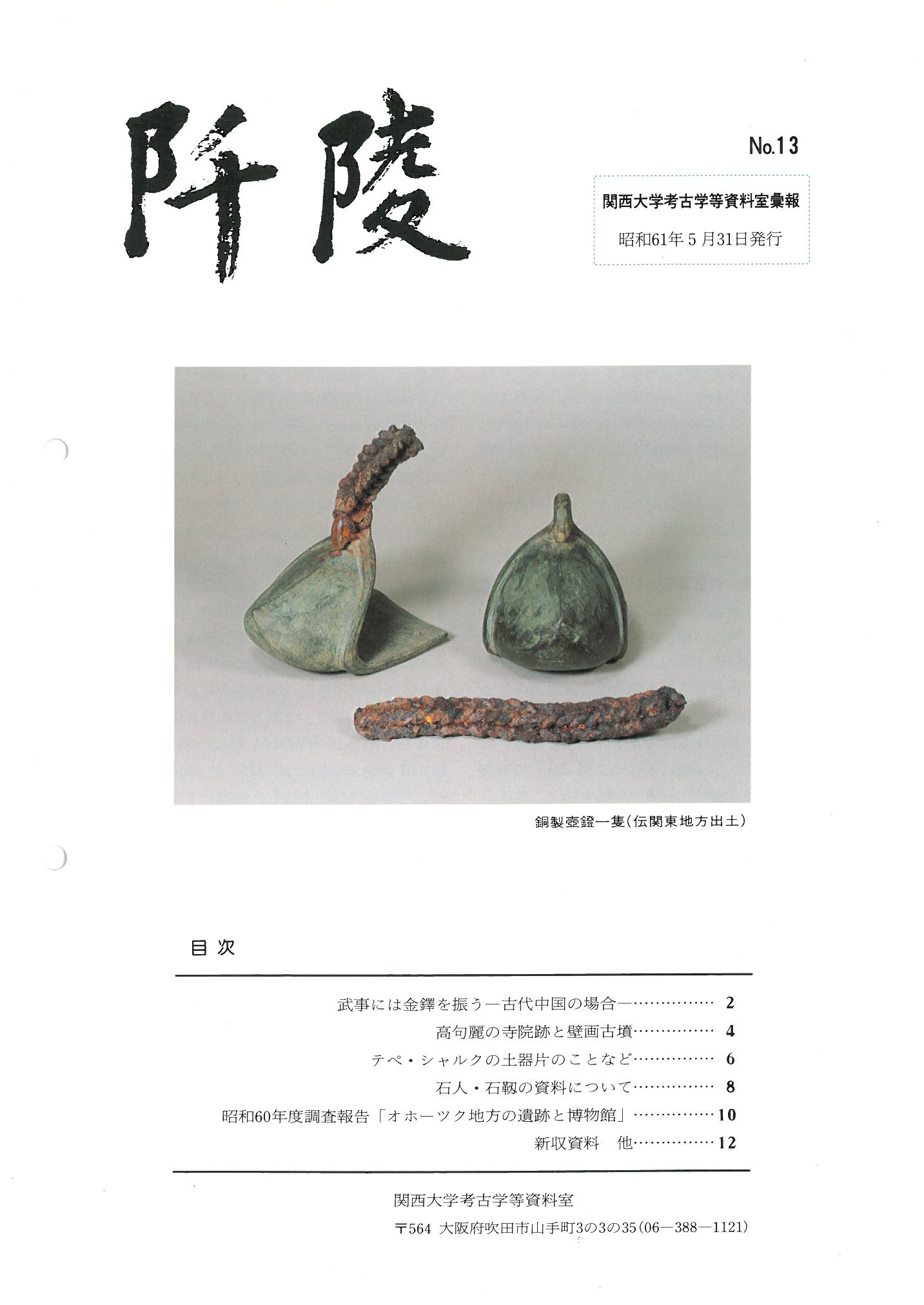

目次- 武事には金鐸を振う 古代中国の場合 (横田健一)

- 高句麗の寺院跡と壁画古墳(網干善教)

- テペ・シャルクの土器片のことなど(加藤一朗)

- 石人・石靱の資料について(角田芳昭)

- 昭和60年度調査報告 「オホーツク地方の遺跡と博物館」(角田芳昭)

- 新収集資料 他

- 1985年〜1980年

-

目次

目次- 牲弊を埋める祭 古代中国の場合(横田健一)

- ウイルッタ族の文様(網干善教)

- 大阪の生んだエジプト学者(加藤一朗)

- 乾隆南巡と日本 舶載資料を中心として(松浦章)

- 東京学士会院創立時の会員(角田芳昭)

- 近畿の美術館・博物館施設 企業博物館について[2]

- 関西大学考古学等資料室彙報『阡陵』目次

- 考古学等資料室紀要第2号目次その他

目次

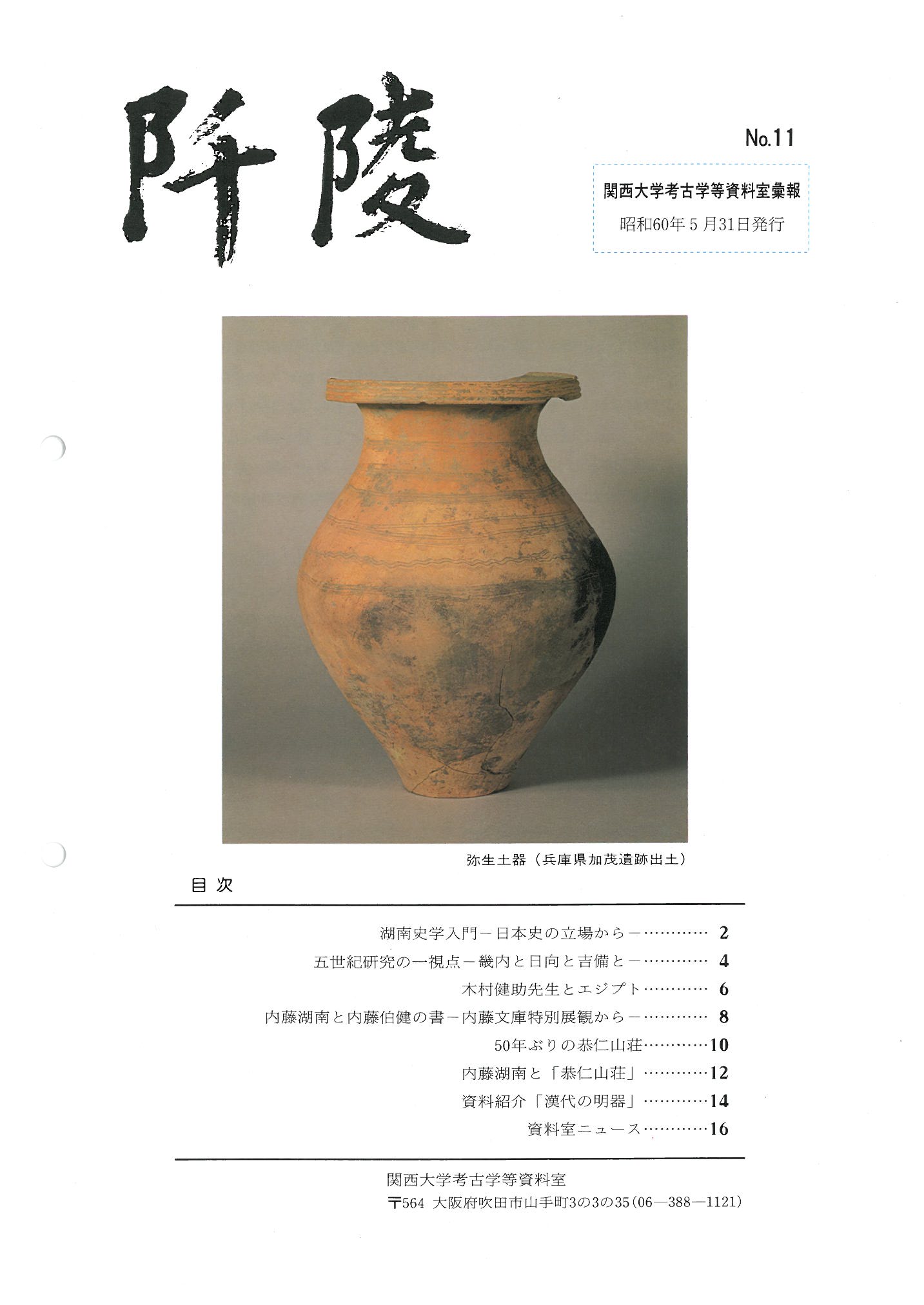

目次- 湖南史学入門 日本史の立場から(横田健一)

- 五世紀研究の一視点 幾内と日向と吉備と(網干善教)

- 木村健助先生とエジプト(加藤一朗)

- 内藤湖南と内藤伯健の書 内藤文庫特別展観から(奥村郁三)

- 50年ぶりの恭仁山荘 (小野勝年)

- 内藤湖南と「恭仁山荘」(角田芳昭)

- 資料紹介 「漢代の明器」(角田芳昭)

- 資料室ニュース

目次

目次- 周康王の即位と重宝の陳列(横田健一)

- 上代刀剣の銘文にみる霊威的意義(網干善教)

- 消えてゆく京大「陳列館」(加藤一朗)

- 木崎好尚手拓の近世名家墓碑銘 (肥田晧三)

- 関西大学蔵 青森県「是川遺跡]出土資料(角田芳昭)

- 昭和59年度調査報告 「四国地方巡検記」(網干善教・角田芳昭)

- 資料紹介「合子」

- 資料室ニュース

目次

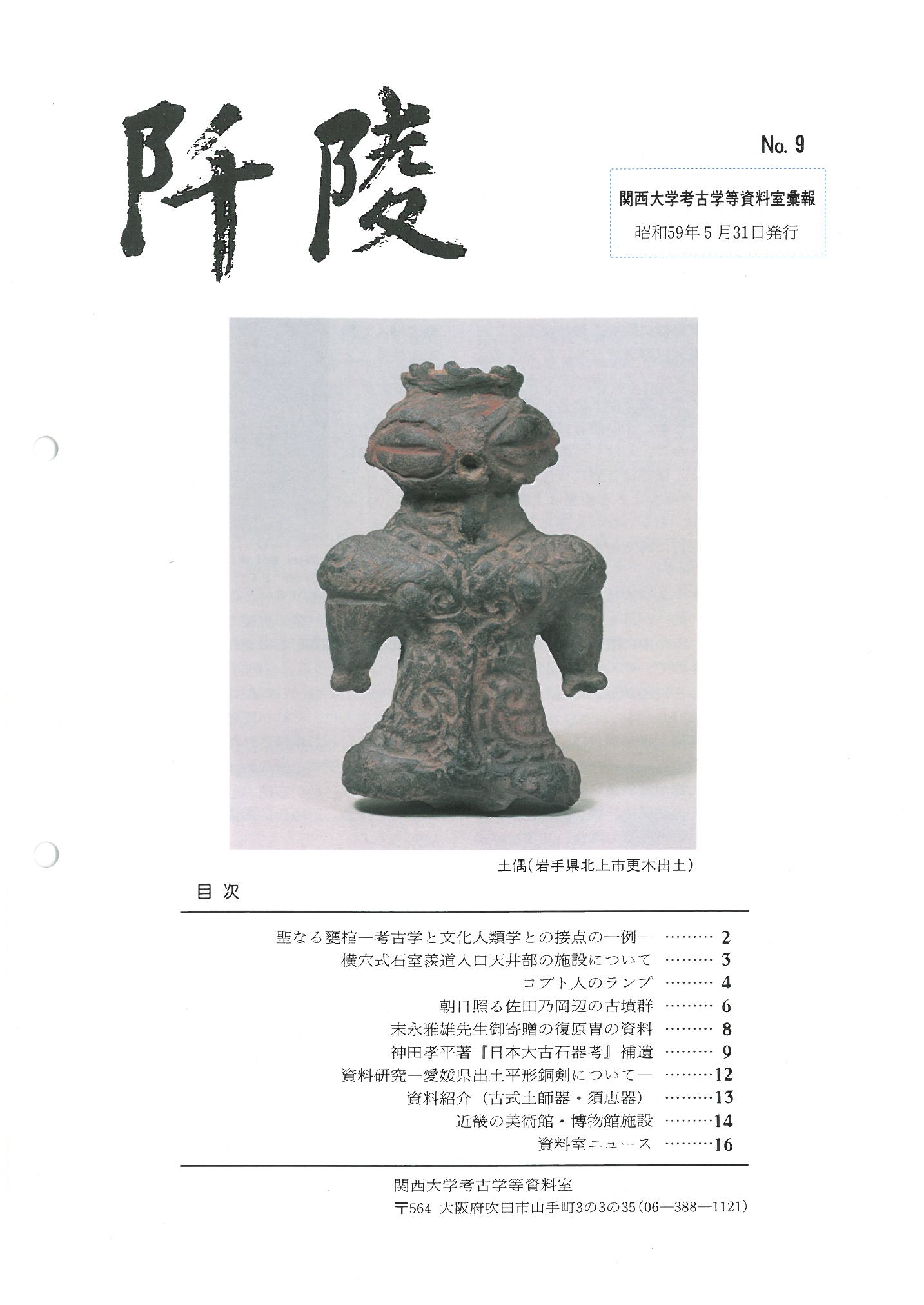

目次- 聖なる甕棺 考古学と文化人類学との接点の一例(横田健一)

- 横穴式石室羨道入口天井部の施設について(網干善教)

- コプト人のランプ(加藤一朗)

- 朝日照る佐田乃岡辺の古墳群(網干善教)

- 末永雅雄先生御寄贈の復原冑の資料(網干善教)

- 神田考平著『日本大古石器考』補遺(角田芳昭)

- 資料研究 愛媛県出土平形銅剣について(合田茂伸)

- 資料紹介 古式土師器・須恵器

- 近畿の美術館・博物館施設

- 資料室ニュース

目次

目次- 古墳時代人の生活(横田健一)

- 箸墓についての若干の所見(網干善教)

- 二人のエジプト学者(加藤一朗)

- パプア・ニューギニア南西岸のカヌー(橋本征治)

- 橿原市千塚資料館のことども(岡 幸二郎)

- 東北地方巡検記(網干善教)

- 池大雅墓碑拓本(角田芳昭)

- 資料紹介 石器資料4点

- 編集後記 他

目次

目次- 国立歴史民俗博物館を見る(横田健一)

- 渤海東京城出土の和同開珎(網干善教)

- シカゴ大学東洋研究所博物館(加藤一朗)

- はすば歯車付き綿繰機 (下間賴一)

- 鳥形の須恵器に想う(泉森皎)

- 釜山市立博物館を訪れて(米田文孝)

- 昭和57年度調査報告 「佐渡・信濃」(角田芳昭)

- 資料室資料紹介

- 編集後記 他

目次

目次- 博物館とフィールド・ワーク(横田健一)

- 横田健一教授寄贈の銅鏃(網干善教)

- スカラベ(加藤一朗)

- サービス至上主義への疑問(谷沢永一)

- 溝の中の土器 (石野博信)

- 本山彦一翁と考古学・・・その4 (本山文庫)(角田芳昭)

- 水中考古学事始(角田芳昭)

- 資料室資料紹介

- 編集後記 他

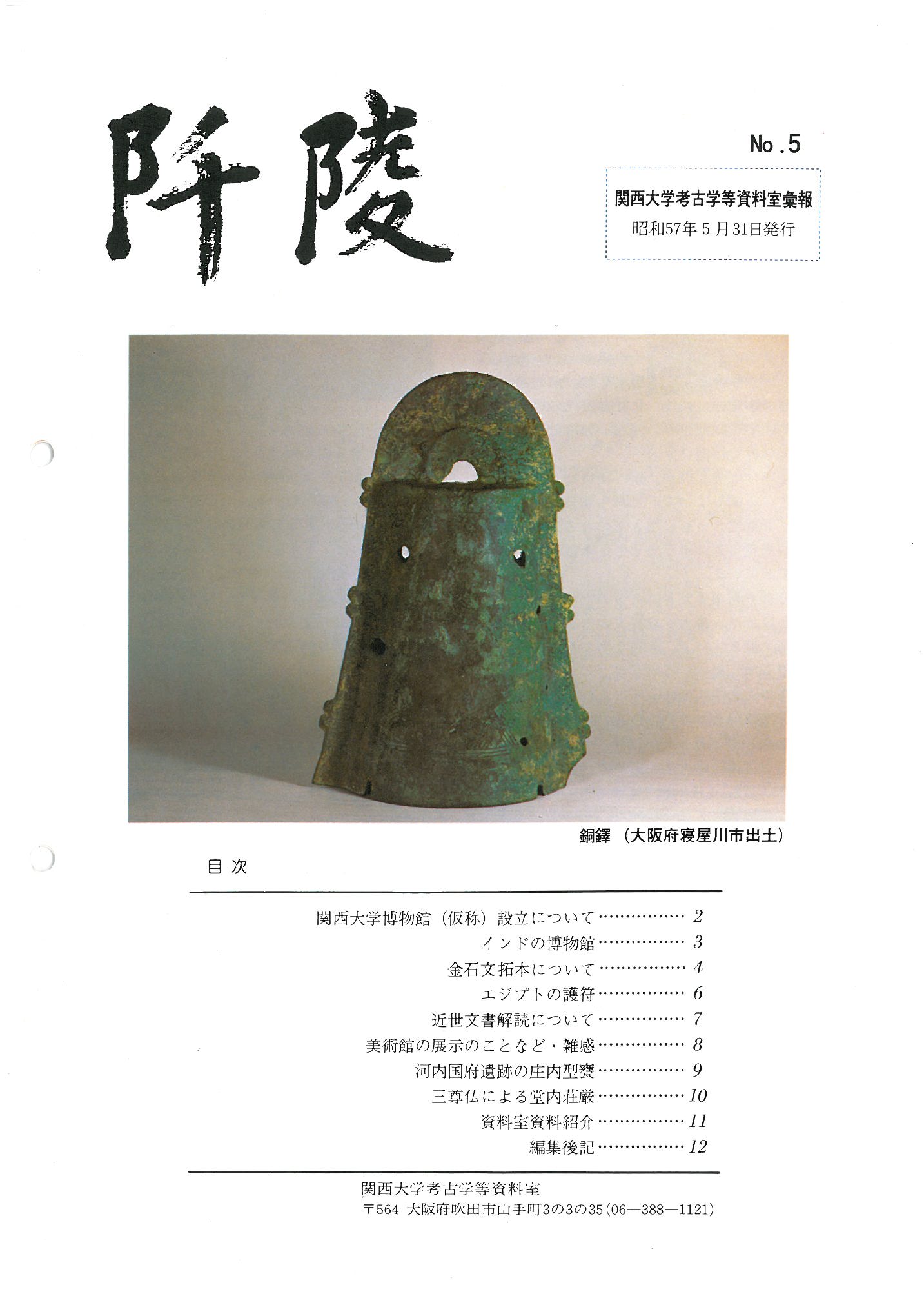

目次

目次- 関西大学博物館(仮称)設立について(横田健一)

- インドの博物館(網干善教)

- 金石文拓本について(角田芳昭)

- エジプトの護符(加藤一朗)

- 近世文書解読について (津田秀夫)

- 美術館の展示のことなど・雑感 (西村規矩夫)

- 河内国府遺跡の庄内型甕(米田文孝)

- 三尊仏による堂内荘厳

- 資料室資料紹介

- 編集後記

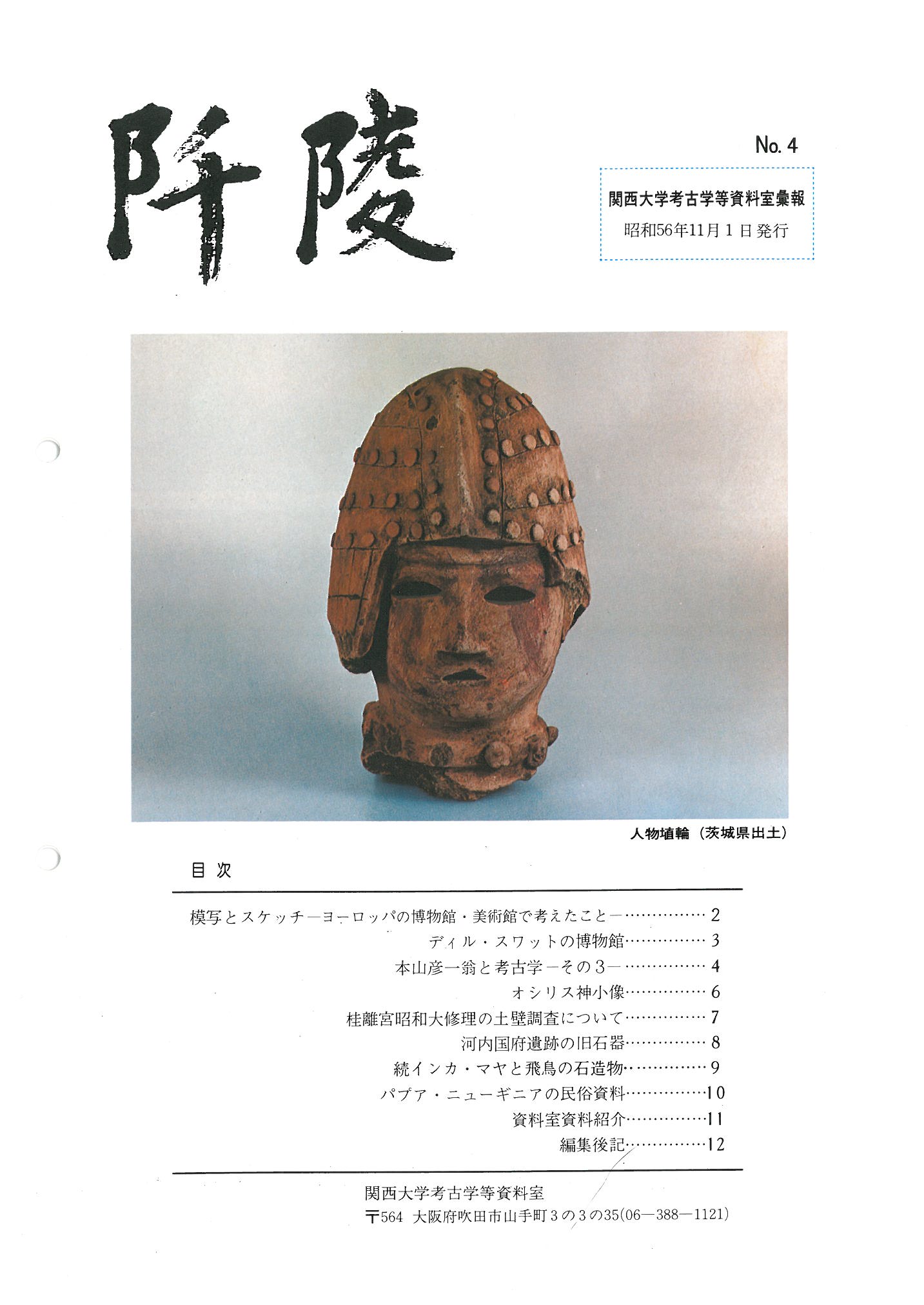

目次

目次- 模写とスケッチ ヨーロッパの博物館・美術館で考えたこと(横田健一)

- ディル・スワットの博物館(網干善教)

- 本山彦一翁と考古学ーその3- (角田芳昭)

- オシリス神小像(加藤一朗)

- 桂離宮昭和大修理の土壁調査について(山田幸一)

- 河内国府遺跡の旧石器 (山口卓也)

- 続インカ・マヤと飛鳥の石造物 (猪熊兼勝)

- パプア・ニューギニアの民俗資料(角田芳昭)

- 資料室資料紹介

- 編集後記

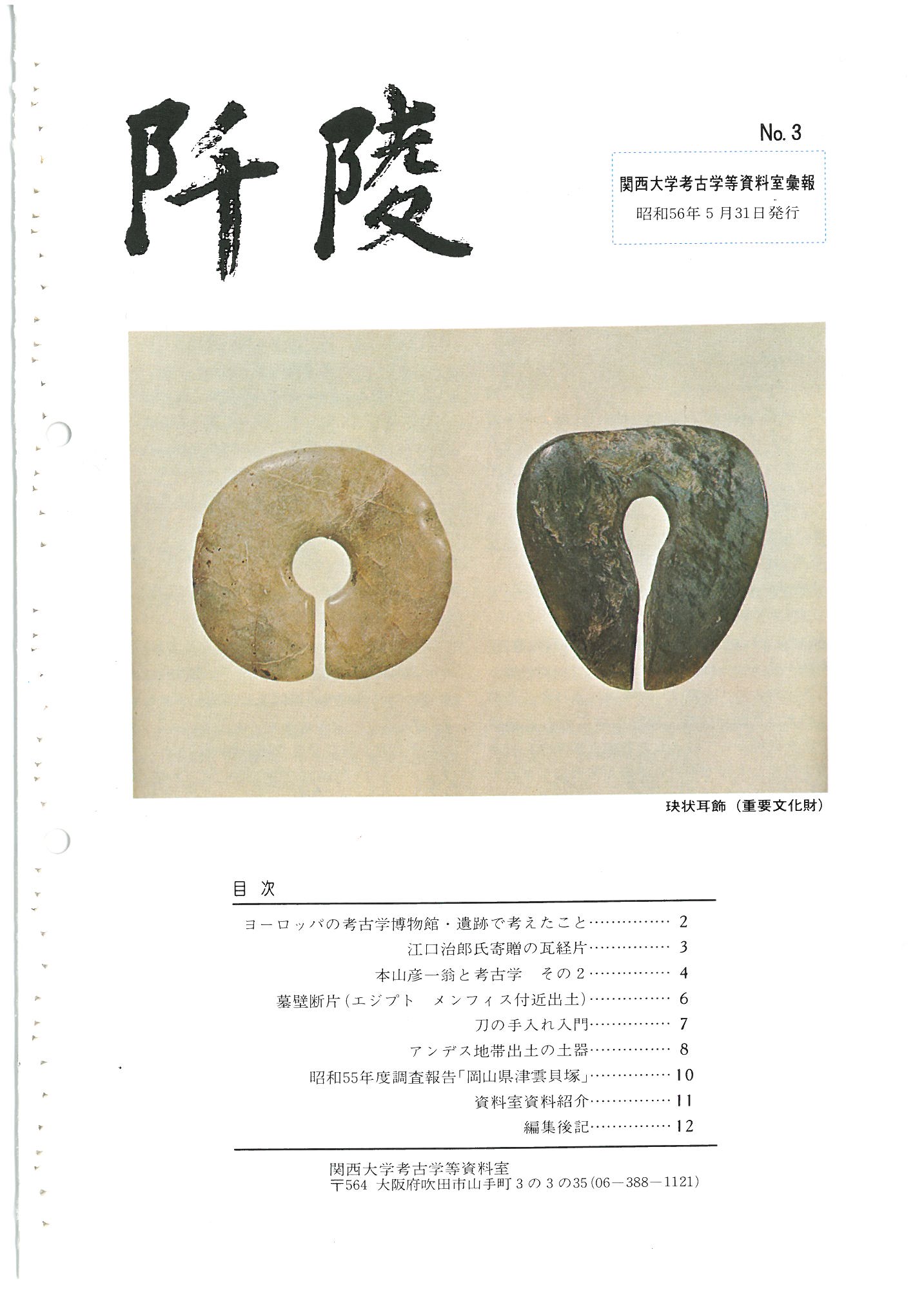

目次

目次- ヨーロッパの考古学博物館・遺跡で考えたこと(横田健一)

- 江口治郎氏寄贈の瓦経片(網干善教)

- 本山彦一翁と考古学 その2(角田芳昭)

- 墓壁断片(エジプト メンフィス付近出土)(加藤一朗)

- 刀の手入れ入門(宮崎隆旨)

- アンデス地帯出土の土器(角山幸洋)

- 昭和55年調査報告 「岡山県津雲貝塚」(網干善教・角田芳昭)

- 資料室資料紹介

- 編集後記

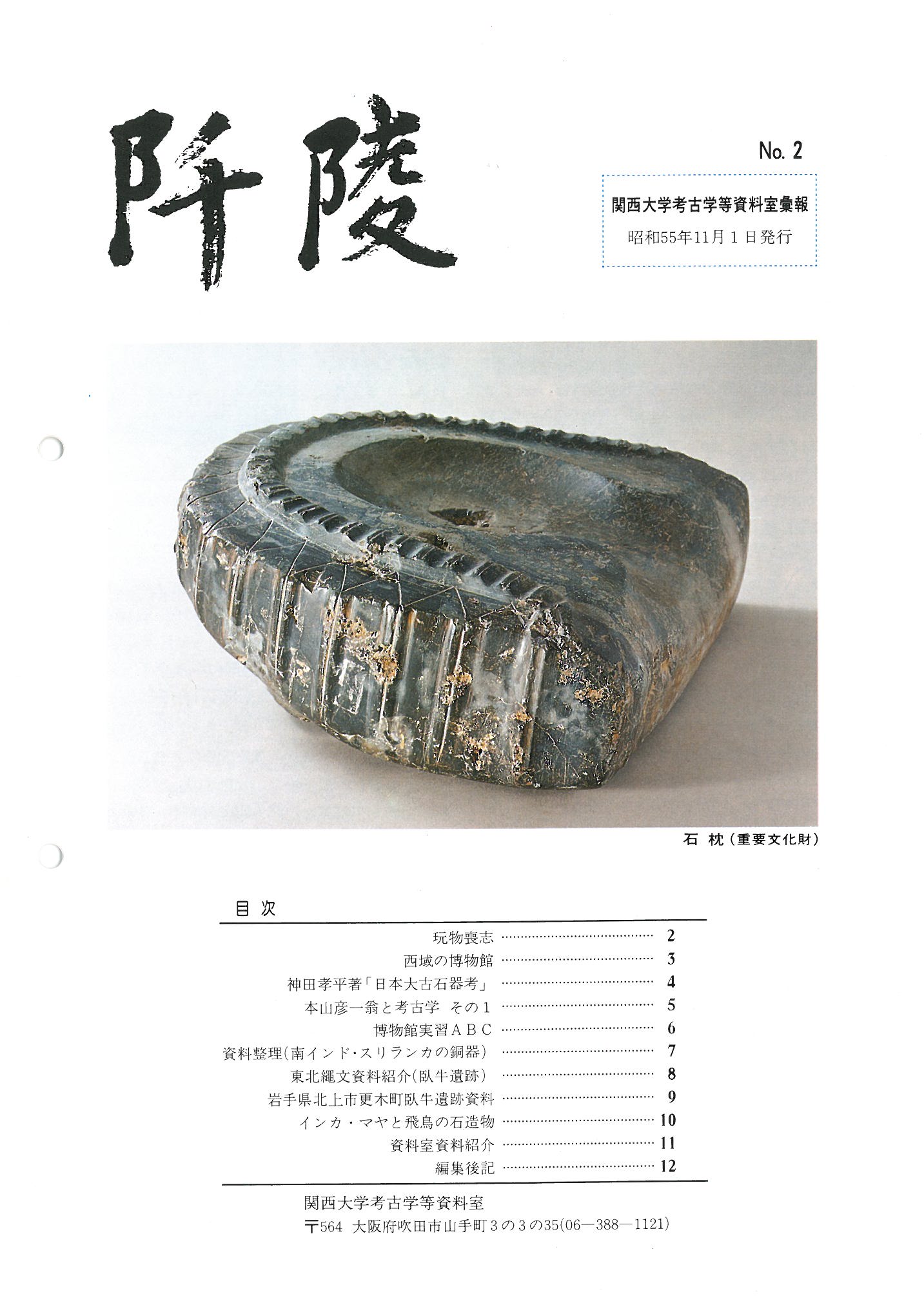

目次

目次- 玩物喪志(横田健一)

- 西域の博物館(網干善教)

- 神田孝平著「日本大古石器考」 (角田芳昭)

- 本山彦一翁と考古学 その1(角田芳昭)

- 博物館実習ABC(小野勝年)

- 資料整理 南インド・スリランカの銅器(角山幸洋)

- 東北縄文資料紹介(臥牛遺跡) (角田芳昭)

- 岩手県北上市更木町臥牛遺跡資料

- インカ・マヤと飛鳥の石造物(猪熊兼勝)

- 資料室資料紹介

- 編集後記

目次

目次- 創刊によせて”もの”を見る楽しみ(横田健一)

- 考古学資料室概要(網干善教)

- 神田考平翁について(角田芳昭)

- 陸奥国亀ヶ岡出土「土偶」資料紹介(角田芳昭)

- 資料調査報告

- 関西大学博物館(仮称)設立要望書趣旨

- ニュース

- 関西大学考古学等資料室規程

- 資料室管理運営委員会

- 編集後記