博物館コレクション

- 考古(本山)縄文

- 考古(本山)弥生

- 考古(本山)古墳

- 考古(本山)海外・参考資料

- 考古(本山)その他

- 工芸

-

- 民俗

- 八十島コレクション

- 万津コレクション

- 横山滋ガラスコレクション

玦状耳飾(重要文化財)

2025.01.31

本学には、国府遺跡で出土し、重要文化財に指定された玦状耳飾を6個と丸玉1個を所蔵する。「玦状耳飾」が耳飾であると実証されたのは1917年10月の本山彦一・大串菊太郎両氏による国府遺跡の発掘によってである。それまで玦状耳飾は環石、あるいは石環とよばれ、1875年の大野延太郎氏の考察によってはじめて古墳時代後期の金属環との類似から耳飾であろうということと、古墳時代まで脈絡のあることを提唱された。その後の柴田常恵氏の集成を経て、1917年の発掘によって耳飾であることが決した。そして1922年に至り、梅原末治氏の研究によって、玦状耳飾が縄文時代に属することと、古墳時代の金属環とは脈絡のありえないことが論証された。

甕棺

2025.01.31

本資料は、岡山県笠岡市津雲貝塚で出土した甕棺で口縁部径40.3cm、高さ44.8cmを測る。縄文時代晩期前半の実例の一つであり、内部には乳児骨が収められていた。棺に使用されている土器は、条痕を付した粗製の深鉢形土器である。口縁端部に1基の長方形の突起と刻目があり、内側に沈線をつけている。口頸部には内側に幅2cm余の粘土帯が、胴部には外側に幅4cm余の粘土帯が観察できる。この甕棺は、大正8年7月、大串菊太郎氏の第三回目の発掘調査の際に出土した資料であると考えられる。

伝四条畷出土銅鐸(重要美術品)

2025.01.31

大阪府四条畷市から出土した2点の銅鐸である。出土した際には、小さな銅鐸(上)が大きな銅鐸(右)に「入れ子」になって発見されたと伝えられており、弥生時代になんらかの事情で「埋納」されたと推定できる。吊して鐘のように音を鳴らす機能が省略され、楽器ではなく一種の「祭器」への変化である大型化が始まった段階の特徴がある。緑青が覆っているが、左には小さな飾耳3双と縦横3条の斜格子文帯と鋸歯文、右は小さな飾耳1双と縦3条横4条の斜格子文と鋸歯文のある、いずれも袈裟襷文銅鐸である。

平形銅剣(重要美術品)

2025.01.31

愛媛県新居浜市出土の平形銅剣で、薄い板状を呈し、穂先はふくらみ、左右の刃部と基部の境に大きな刺状突起をつけている。小さい茎から通る薄く細い背は、身の中央三分の一ほどのところで樋とともに切り上がっている。このような型式の平形銅剣は瀬戸内海沿岸を中心に分布している。

台付長頸壺形弥生土器

2025.01.31

兵庫県川西市加茂遺跡より出土した弥生土器である。1952年に関西大学・関西学院大学が実施した共同発掘調査で方形周溝遺構から見つかった。細長く伸びた頸部、算盤玉形の胴部を有する優美な器形を櫛描文や突帯などの文様が飾り、写真中央に映る、4つ連続した円形浮文を施すのは極めて稀な例である。これらの特徴から、弥生時代中期後半に摂津地域でつくられた土器であることが分かる。焼成後に底部が穿孔されていることから、儀礼や葬送で用いられたと考えられる。

石枕(重要文化財)

2009.02.17

奈良県天理市渋谷(しぶたに)の古墳から出土した、棺(ひつぎ)に納められた遺体の頭部をのせる碧玉(へきぎょく)製の石枕で、重さが24kgある。馬蹄形(ばていけい)をしており、頭をのせる部分を削って窪(くぼ)みをつくっている。外縁には、線刻で鋸歯文(きょしもん)をあらわし、側面には縦に線刻をほどこしている。左の側面の一部に切りとった痕(あと)がみとめられ、後世に改変された可能性もある。なお、景行天皇陵出土とする伝承がある。古墳時代前期

笊(ざる)形土器 (重要文化財)

2009.02.17

笊(ざる)形土器は、竹や柳などで編んだ編笊(あみざる)の内側に薄く胎土(たいど)を貼りつけて焼成したもので、この土器の外面にも笊目の痕跡が残っている。本笊形土器は、大阪府藤井寺市国府(こう)遺跡からの出土品で、幅3ミリほどに割いた竹で網代(あじろ)に編んでいることが確認できる。こうした土器は、古墳周辺の住居や溝からの出土例が多く、古墳祭祀との関係が推定されている。古墳時代前期

モスク断片(ウズベキスタン)

2010.05.01

もすくだんぺん(うずべきすたん)

モスクとはイスラームにおける礼拝堂のことで、アラビア語ではマスジド(「ひざまずく場所」の意)という。しばしばイスラーム寺院と訳されるが、モスクのなかに崇拝の対象物はなく、あくまで礼拝を行うための場である。

サマルカンドは中央アジア、ウズベキスタンの古都。青空とモスクの色から「青の都」と呼ばれる。紀元前10世紀ころからイラン系民族のオアシス都市として発展し、紀元後712年にクタイバ・イブン=ムスリムによって征服されたことでイスラーム化が始まった。

商才に長けたソグド人の町として、いくつもの王朝の支配を受けながらも数世紀にわたって繁栄を続けた。14世紀末~15世紀にはティムール帝国の首都として繁栄し、当時の建物を含め、2001年に文化交差路としてユネスコにより世界遺産へ登録されている。

プエブロ土器(北米)

2010.05.01

ぷえぶろどき(ほくべい)

アメリカ合衆国の南西部にあるニューメキシコ州およびアリゾナ州では、紀元後700年ころからプエブロ文化とよばれる文化が栄えた。

この文化に属する遺跡からは多彩色土器、貝製品、トルコ石製の装飾品などが出土する。このようなプエブロ文化の伝統は「ホピ」あるいは「ズニ」などといったアメリカ先住民に受け継がれた。

一方、現在の中米ホンジュラス東部からパナマにかけての地域、南米のコロンビアおよびエクアドルはあわせて「中間領域」よばれている。残念ながら、この中間領域の調査はメソアメリカ地帯や中央アンデス地帯に比べると遅れているが、新大陸のなかでも最も早く土器の製作が開始されたことがわかっている。

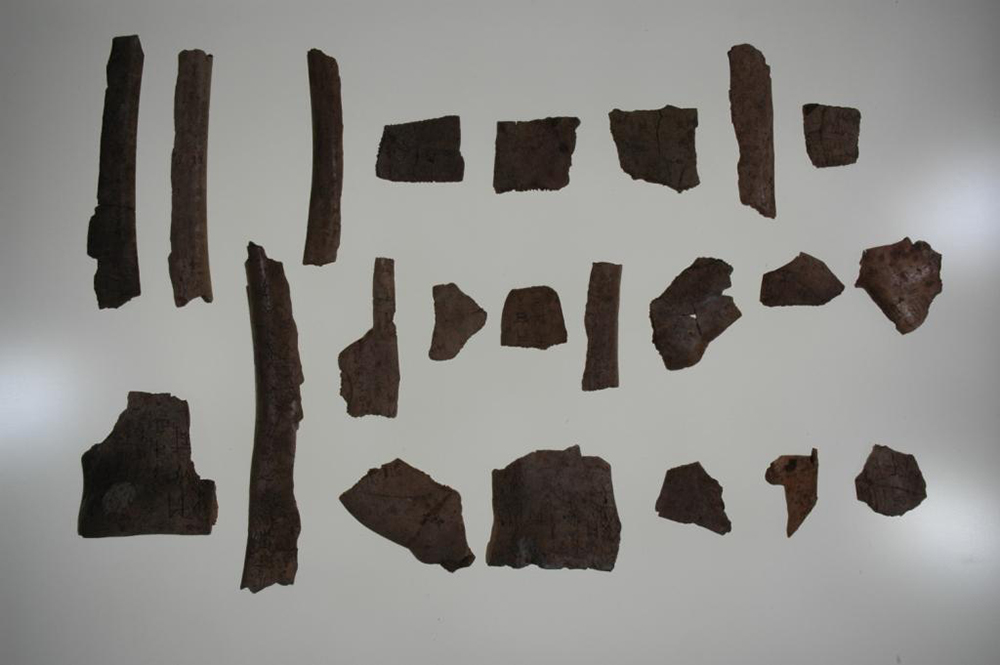

刻字甲骨(中国 殷墟)

2010.04.24

こくじこうこつ(ちゅうごく いんきょ)

漢方薬店で売られていた甲骨を研究した金石文学者の羅振玉(らしんぎょく)が、1900年に河南省北部の小屯村で殷墟(いんきょ)を発見した。殷王朝後期(紀元前14世紀~ 紀元前11世紀)の宗教的、文化的な中心地で、殷朝の首都であったと伝えられる。 1928年より発掘が始まり、深さ20mを超えるものを含む多数の巨大墳墓が発見されている。

甲骨に刻まれた文字は、開戦・豊作・異常気象の終わりなどを願う祈りとその顛末(てんまつ)の記録を表している。漢字との参照が果たされて解読されたものは、20%程度にとどまるという。

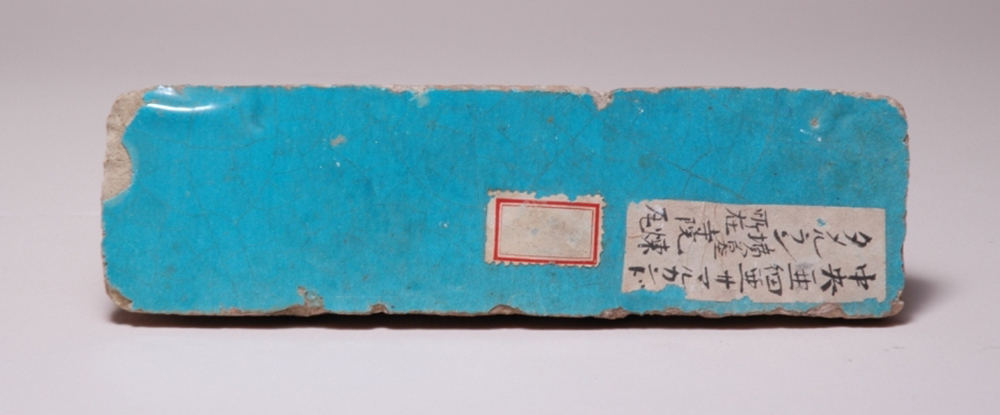

紫禁城瑠璃瓦(中国 清)

2010.04.24

しきんじょうるりがわら(ちゅうごく しん)

黄色の釉薬のかかる軒丸瓦と軒平瓦の「瑠璃(るり)瓦」で、中国皇帝の象徴である5本指の龍が型押しされている。清代でこの瓦は、皇帝とその家族が住む紫禁城や離宮にのみ使われた。

龍は、皇帝の象徴の龍が5本指で、その他はすべて3本指の龍として表される。中国で根強い陰陽(いんよう)五行(ごぎょう)思想では、黄色を物質の根源である「土」の色と考えることから、明から清代には、黄を皇帝の色として、臣下や庶民が使用することは許されなかった。

この瓦は本山コレクションの一部であり、清代末期から中華民国初期の混乱期に、紫禁城から流出したものと考えられる。

黒色土器 他(ペルー チムー)

2010.04.24

こくしょくどき ほか(ぺるー ちむー)

西暦900年ころからインカ帝国に征服される1470年ころまで、ペルー北海岸に王国として栄えた。チムー王国の首都であったチャン・チャン遺跡は世界遺産に指定されている。

チムーでは、焼成時に空気を遮断する還元焼成による黒色磨研土器が、型入れ製法によって大量に生産されていた。チムー文化の土器は、浮き彫りで人物、ジャガーあるいは鳥などの文様を施したり、浮き彫り文様の地の部分を点で埋めたりするなどの特徴をもつ。

土器製作以外にも金属工芸品生産などが行われていた。

環付扁壷形土器(ペルー チャンカイ)

2010.04.24

かんつきへんつぼがたどき(ぺるー ちゃんかい)

大阪毎日新聞の社長であった本山彦一氏は、さまざまな方法で海外資料を蒐集した。昭和2年から4年頃には、ブラジルに駐在していた大阪毎日新聞記者、桑原忠夫氏をペルーに派遣して、プレインカの土器を入手した。

桑原氏は各地の遺跡を踏査し、さらに、首都リマの北に位置するチャンカイ渓谷の日本人入植地「サンニコラス耕地」では、日系移民の協力を得て、発掘調査までおこなった。発掘中の墓上部に、チャンカイ様式の壺形土器が写った記録写真が残されている。

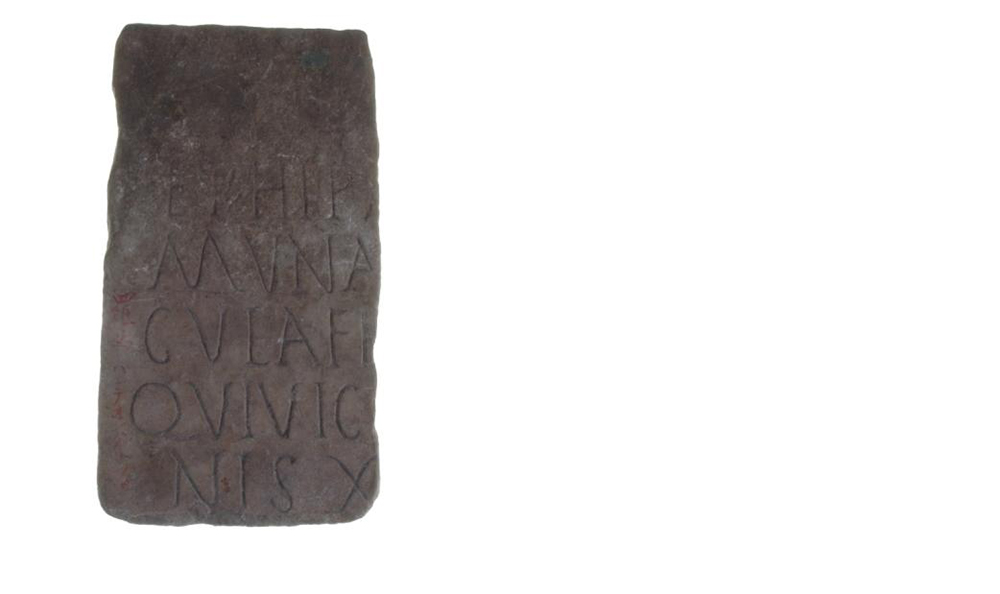

ラテン語碑文

2010.04.17

らてんごひぶん

ラテン語は、もともとローマ帝国の公用語であった。ローマ帝国滅亡後もローマ・カトリック教会の公用語となり、今日の西ヨーロッパに相当する地域において、長らく権威をもった書き言葉として用いられた。現在でもバチカン市国やカトリック教団内の公用語は、ラテン語である。

紀元前1世紀頃から紀元後2世紀頃まで、古代ローマで実際に使われていたものを「古典ラテン語」という。大文字のみを用い、単語ごとに空白を入れる分かち書きの習慣はなかった。ラテン語碑文を見ることで、古代遺跡についての理解はさらに深まる。

現在のロマンス諸語(イタリア語、フランス語、ルーマニア語、スペイン語、ポルトガル語など)は、このラテン語に由来する。またドイツ語・オランダ語・英語などのゲルマン諸語にも、文法や語彙の面で多大な影響を与えている。

古玉類(ローマ・エジプト)

2010.04.17

こぎょくるい(ろーま・えじぷと)

ガラスは、紀元前4千年以前のメソポタミアや古代エジプトで、二酸化ケイ素(シリカ)の表面を融かして作製したビーズが始まりである。

紀元前4世紀から同1世紀のプトレマイオス朝では、高度な技法のガラスが作られ、ヘレニズム文化を代表する存在の一つとなった。

地中海沿岸を征服したローマ帝国の下で、紀元前1世紀の中頃に宙吹きと呼ばれる製造法がフェニキアで発明された。これによって安価なガラスが大量に生産され、食器や保存器として用いられるようになった。

エジプト神像と護符(エジプト)

2010.04.17

えじぷとしんぞうとごふ(えじぷと)

古代エジプトの慣習として、人形類が墓に副葬された。日本の埴輪のように、殉死者の代わりをつとめたものもあった。その材質も目的も多様で、薄いブルーの小人形は、ファイアンス(ガラス質の陶器)製の「ウシャブティ」人形である。

「ウシャブティ」とは「答える人」という意味で、来世において墓主(死者)の代わりに労働をうけもち、監督者が毎朝仕事始めの点呼をするときに、墓主に代わって返事をすることからきている。

エジプト語で護符にあたる言葉は「サ」で、本来「保護」とりわけ「魔よけ」を意味した。本資料の護符には、ヒヒやジェドとよばれる柱のひながた、またバステト女神の化身である雌猫がある。背部に小さな穴が開いており、人びとはここに紐を通して身につけていたのだろう。

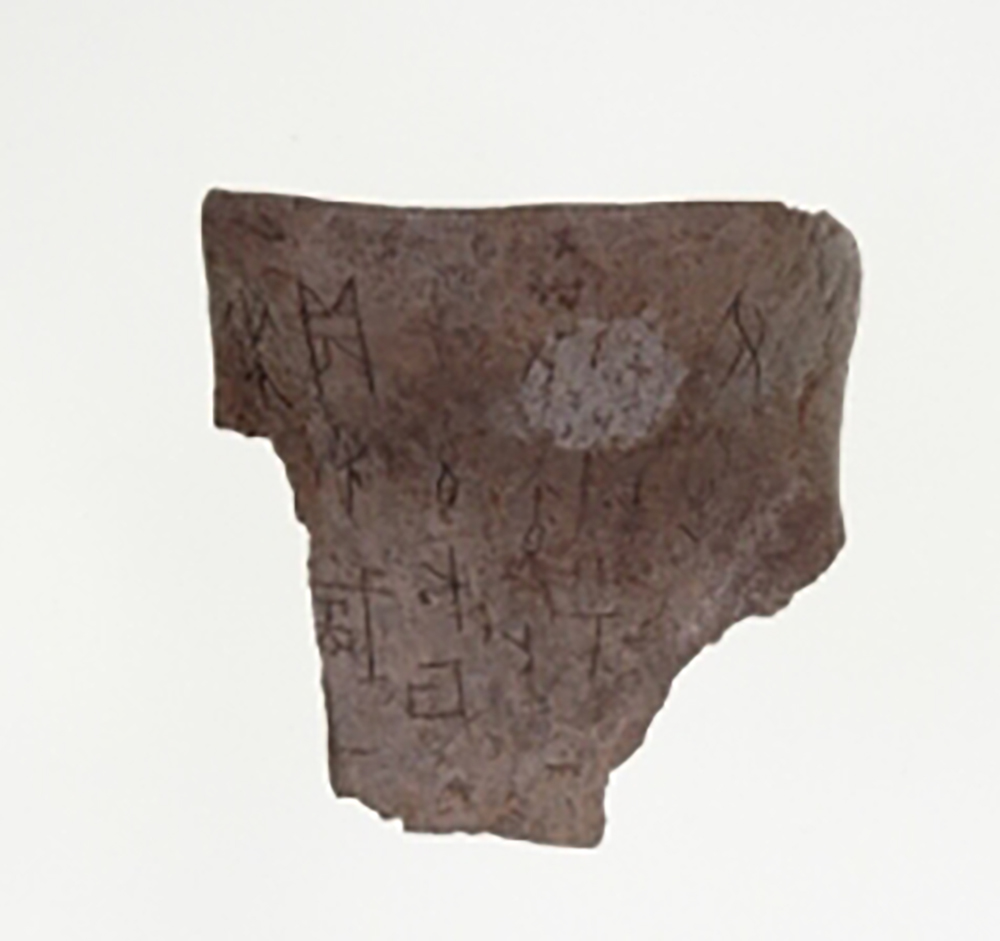

墓壁断片(エジプト)

2010.04.17

ぼへきだんぺん(えじぷと)

古王国時代(紀元前27~紀元前22世紀)のヒエログリフ(古代エジプトの象形文字)が刻まれた石灰岩断片。磨滅した部分もあるが、死者に捧げる供養文の1節、それも書き出しの部分が読み取れる。

中央にヘテプ(またはホテプ、供物の意)という語があり、それを文頭語として左右対称に同種の2文、左⇒右横書の文(右文)と右⇒左横書の文(左文)とが刻まれている。

意味は、「王が、西方の第一のもの・大神・〔欠落アビドス?〕の主であるオシリス神に与える供え物」で、近似的な発音は、「ヘテプ・ディ・ネスウ・ウシル・ケンティアメニテト・ネチュルアア・ネブ」となる。オシリスは、冥界の王、死者の神で、アビドスは同神の聖地である。ケンティアメニテト(西方の第一のもの)は、アビドスを聖地とする古い冥界の神である。

その後は欠落しているが、常套句であれば、死者の生前のすべての官職名と氏名が続き、「死者のカァ(霊)にビール・パン・布・油・鳥肉・牛肉そのほかすべての良き清きものを与える」と続く。

鞭型角質製品(アイヌ)

2010.05.01

むちがたかくしつせいひん(あいぬ)

鞭型角質製品の中央にはカジキが彫刻され、裏面には白老(シラオイ)の字が刻まれている。白老町は北海道の南西部に位置する。かつてはアイヌの大集落があり、昭和初期まで、イタオマチプ(丸木舟の底をくり抜き、床板を張った船)とキテ(離頭銛)を用いた伝統的なシリカプ(カジキ類)漁が行われていた。

収獲されたシリカプには「送り儀礼」が行われ、供え物や丁寧な見送りをして神の世界へ送り届け、再び自分たちのもとを訪ねてくれるように祈った。送り儀礼はアイヌにとって重要な生き物に対して行われるもので、熊へのイオマンテが有名であるが、シリカプを送る地域は少ない。白老アイヌにとって、シリカプがいかに重要な生き物であったかがうかがえる。

車鑾(中国 西周)

2010.04.24

しゃらん(ちゅうごく せいしゅう)

鑾(らん)は、馬車に取り付ける鈴である。鎬(こう)京(けい)(現在の西安)に都があった西周時代(紀元前11世紀~紀元前8世紀)、二頭または四頭立で馬車の軛(くびき)に装着された。円形の中央部分が鈴で、四角柱部分が装着部となっている。

鈴内には丸玉が入れられ、馬車が走行する際に音を出し、馬車に乗った人物の威儀を顕示するよう使われた。

殷から周代には、貴人を乗せるための貴賓車や、兵員を乗り込ませた「戦車」が一般的で、個人が馬に直接騎乗することは少なかった。

この車鑾は、明治時代の官僚・貴族院議員であった神田孝平の所蔵であったが、本山彦一が末永雅雄名誉教授に贈り、関西大学にもたらされたものである。

ルリスタン青銅剣及び鏃(イラン)

2010.04.17

るりすたんせいどうけんおよびやじり(いらん)

テペ・シアルクとは、イラン内陸部にあるカシャンの南西5キロに位置する遺跡のこと。1937~38年、フランス人のギルシュマンR. Ghirshman(1895―1980)が発掘し、イラン先史文化の研究の基礎を作った。

またルリスタン地方は、イラン西部のザグロス山脈中に位置する。1920年代より、石棺墓から一種独特の青銅器が出土することで知られてきた。出土品には、武器や馬具、装身具、神像のような比較的小型のものが多く、それらのうち早いものは紀元前3千年紀にまで溯ると考えられている。空想的な神や獣をあらわした青銅器は、ルリスタン青銅器の後期に特徴的である。

青磁壺(中国 東晋~南朝)

2010.04.24

せいじつぼ(ちゅうごく とうしん~なんちょう)

少し灰色感のある青味がかった釉薬(ゆうやく)のかかる青磁の四耳壺で、皿形の口(盤口(ばんこう))と力強い首、張りのある胴部のコンビネーションに、成形の巧みさとダイナミックな造形感覚がくみとれる。なお皿形の口部は、伝統的な器形である。

三国期から南北朝期にかけて、浙江省の窯(越州窯)を中心にさかんに青磁器が焼かれた。これらの青磁を(初唐期を含めて)古越磁(こえつじ)・古越州(こえっしゅう)青磁といい、本作例もその時期のものである。

青花宝相花文梅瓶(中国 明)

2010.04.24

せいかほうそうかもんめいぴん(ちゅうごく みん)

すらりとした姿の典型的な梅瓶(めいぴん)で、蓋を失っているのが通常だが、釣鐘形の被(かぶ)せ蓋(ぶた)をともなっており貴重である。

文様はすべて呉須(ごす)(コバルトを主成分とした鉱物質顔料で紫青色に発色する)により、肩に四つの花頭形文を置き、その中に宝相花文を、そして胴全体にも宝相花文をあらわしている。下部には景徳鎮窯の青花磁器に特徴的にみられるラマ式蓮弁とよばれる葉文をめぐらしている。

なお、梅瓶の名は、中国で口径の小さいものを梅の痩骨(そうこつ)とよぶところから名づけられたという。

灰釉獣耳大壺(中国 前漢~後漢)

2010.04.24

かいゆうじゅうじおおつぼ(ちゅうごく ぜんかん~ごかん)

胴を大きく張りだし、下方にすぼまる姿をした大型の壺で、こうした器形は大型甕(かめ)の呼称である「罍(らい)」(酒樽)あるいは「ほう」(甕)というべきかもしれないが、この作例はその折衷(せっちゅう)形をなしている。

口縁の下方部と首部の付け根の二か所に縄蓆(じょうせき)文をめぐらし、胴中央部の左右二か所に耳をつけ、すぐその上に獣頭形を飾っている。

灰釉は自然釉であり、焼成中にふりかかった灰により素地(そじ)の珪酸(けいさん)分が熔け、器に自然に釉(うわぐすり)がかかることが多い。

三彩刻花芍薬文双耳壺(中国 遼)

2010.04.24

さんさいこっかしゃくやくもんそうじつぼ(ちゅうごく りょう)

線彫りして芍薬(しゃくやく)文をあらわした三彩(さんさい)の双耳(そうじ)壺で、遼三彩にしばしばみられる技法と器形である。簡略化された大雑把な芍薬文の線描といい、緑と黄のたがいに流れこむ釉薬といい、遼三彩(遼代の三彩釉の総称)に特有の素朴な作風を示している。

遼は、東モンゴル地域で遊牧していた契丹(きったん)族の建てた王朝(916~1125)で、まず東方の渤(ぼっ)海(かい)国を征服し、ついで河北省と山西省の北部、さらには西域にまでその勢力はおよんだ。

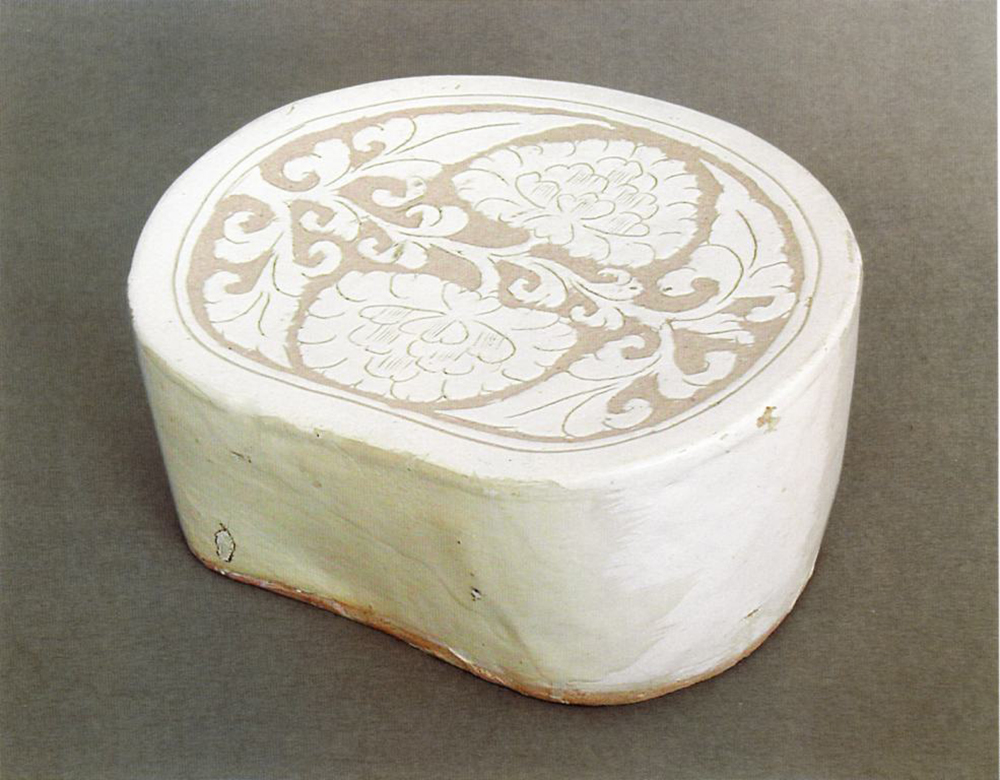

白掻き落し牡丹文陶枕(中国 宋)

2010.04.24

しろかきおとしぼたんもんとうちん(ちゅうごく そう)

いわゆる白掻き落しによる磁州窯(じしゅうよう)(主として河北省磁県)の作例で、植生する一本の牡丹樹に二つの花文をあらわしている。これは、白(しろ)化粧(げしょう)をほどこしたのち、文様の輪郭を線彫りし、それ以外のところの白化粧を浅く平らにていねいに掻(か)き落して素地(そじ)をあらわし、その上で透明釉をかけて焼きあげた技法である。白化粧は、純白のきめの細かい土を水で溶いたもの(スリップ)を素地にかけて白地をつくる技法で化粧掛(か)けともいう。

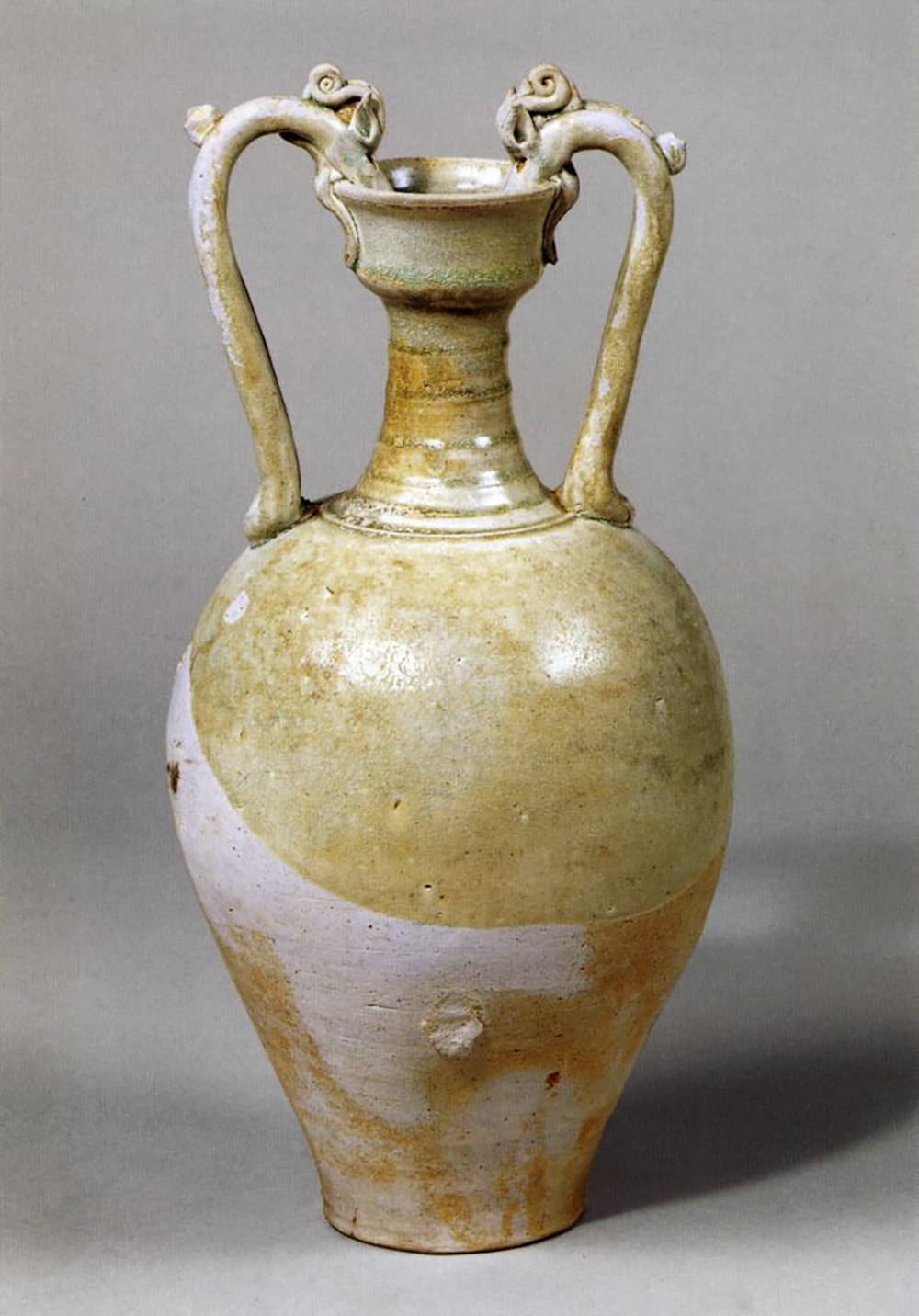

白磁龍耳瓶(中国 唐)

2010.04.24

はくじりゅうじへい(ちゅうごく とう)

肩の左右から立ち上がった龍形把手の龍口が、長頸瓶の盤口(ばんこう)をかむ形の瓶のことを龍(りゅう)耳(じ)瓶(へい)とよんでいる。唐代の白磁器にも、また三彩陶器にも比較的多くみられる器形である。そのふくよかで温和な姿形は、唐朝の富裕にして自信のみなぎる国力と華麗な文化を物語るにふさわしい流麗さをかね備えている。

この作例の出土した遺跡は明らかではないものの、おそらくは7~8世紀の盛唐期にかけて製作されたものであろう。

明器「緑釉猪圏」(中国 後漢後期)

2010.04.24

めいき「りょくゆうちょけん」(ちゅうごく ごかんこうき)

明器とは、死者に添えて墳墓におさめる葬具の一種のことで、生活用具や身近な器物を摸して焼成したものが埋葬される。

緑釉猪圏(ちょけん)は、現代中国の農村で今日でもみられる豚小屋と便所とが組み合わさった建物を模している。子豚を授乳する母豚のいる周垣は円形で四本柱瓦葺きの便所を一角に設けており、糞尿やごみを餌として再利用する。授乳する母豚は、富と子孫繁栄への祈願を象徴している。

白磁餅型

2009.04.20

(李朝時代)

餅菓子などに押しつけ文様を型押しする道具で、木製の型もみられるが、焼き物が圧倒的に多い。餅菓子文となる見込みの陽刻(ようこく)文は、中央に大きな菊花を置き、その四方に半菊花の覗き花文と枝葉文のそれぞれ二つをあらわしている。餅型だけでなく、李朝の陶磁器には、酒注や盃、水滴や筆筒、油壺やおろし板にいたるまで多種にわたり愛すべき小品が多い。

灰釉梅瓶

2009.04.20

かいゆうめいぴん(高麗前期)

梅(めい)瓶(ぴん)の名称の由来は中国にあって、口径が小さいものを「梅の痩(そう)骨(こつ)」と呼ぶところから名づけられたといわれている。この梅瓶を覆う自然灰釉(窯の中で灰が降りかかり、器の表面をガラス状に覆ったもの)は、やがて全盛を迎える高麗青磁の出現を暗示している。

白磁青花鳳凰文壺

2009.04.20

はくじせいかほうおうもんつぼ(李朝後期)

李朝磁器に特徴的な器形をしていて、胴部には白磁青花鳳凰(ほうおう)文と雲文を、首の付け根には如意頭(にょいとう)を連続させる装飾文帯をあらわしている。鳳凰文といい、雲文といい、簡略化されているので、李朝後期のものとみなせよう。青花とは中国名であって、日本でいうところの染付(そめつけ)にあたる。

粉青印花菊花文茶碗

2009.04.20

ふんせいいんかきくかもんちゃわん(李朝)

茶碗の見込みに二つの界線をめぐらし、中央に二つの菊花文をあらわし、その周囲に剣菱(けんびし)文(もん)、その外側に縞(しま)文(もん)を配している。こうした焼き物を日本では三島手といい、現在朝鮮では粉青(ふんせい)沙器(さき)(粉装灰青沙器の略)とよんでいる。

白磁青花菊枝文壺

2009.04.20

はくじせいかきくしもんつぼ(李朝後期)

白い釉肌に染付で大振りな菊枝文と蝶とを胴部全体に表した丸い壺である。文様を線描(せんびょう)した中に、濃(だみ)といって、太い筆でごく薄い呉須(ごす)の溶液で広い面をむらなく塗りつぶしているので、陰影がくっきりと表現され、菊枝文に立体感と写実性を与える効果を発揮している。

なお菊花文は、朝鮮半島では高麗時代中期ごろから流行し、工芸意匠の主流となる。

黒漆桜樹幔幕文金銀蒔絵行厨

2009.04.20

黒漆桜樹幔幕(まんまく)文金銀蒔絵(まきえ)行厨(こうちゅう)(江戸時代中期~後期)

本作例の意匠(いしょう)は、匂うがごとく咲きほこる桜の樹の手前に、花文や雷文、輪違い文、波文、小葵文などをちらした幔幕(まんまく)を張りめぐらし、これらはすべて金と銀の蒔絵であらわした華やかな作例である。人物の一人だに描かれていないが、幔幕内ではすでに酒宴はなやかであることを暗示している。行(こう)厨(ちゅう)は行楽の際にもち運ぶ提重(さげじゅう)(花見弁当ともいう)のことで、肴物入れの重箱や酒器、小皿などがコンパクトに組み込まれている。

染付団扇文茶碗

2009.04.20

そめつけうちわもんちゃわん(江戸時代)

茶碗の外側の周囲に三つの団扇(うちわ)文(もん)を配した、いわゆる「くらわんか茶碗」(汲(く)みだし茶碗=番茶碗より小さく、煎茶碗より大きめで、腰の張った端反(はぞり)形のもの)である。「くらわんか茶碗」とは、かつて大阪の枚方が淀川舟運の船つき場であったころ、商人たちが通航船に酒食を売った「くらわんか船」で使った厚手の染付茶碗のことをいう。はじめは伊万里焼や有田周辺の波佐見(はさみ)焼、三河内(みかわち)焼あるいは砥部(とべ)(愛媛県)の染付の下手物が、のちに古曽部(こそべ)焼(高槻市)も使われた。その魅力は、何よりも素朴な雅味にあろう。

赤膚焼 灰釉富士平茶碗

2009.04.20

赤膚(あかはだ)焼 灰釉富士平茶碗(江戸時代後期)

白土(はくど)だけで富士の山をあらわしたこの茶碗は、奥田木白(1799~1871)の佳作で、底部に「赤膚(あかはだ)山 木白」の刻印が捺(お)されている。赤膚焼は、江戸時代、西京(にしのきょう)(奈良市)の五条山一帯で焼かれた陶器のことで、茶陶赤膚焼の名を一躍有名にさせたのは、木白の作陶によるところが大きい。彼の作域は楽焼にはじまり、瀬戸、仁清写し、能人形にいたるまで多彩におよんだ。赤膚焼は萩釉を特徴とするが、木白の創始した釉薬である。

黒漆鉄線花文蒔絵鏡台

2009.04.20

くろうるしてっせんかもんまきえきょうだい(江戸時代元禄期17~18世紀)

黒漆塗りで、鉄線花文を金と銀の蒔絵であらわしている。おそらく大名家の婚礼調度としての鏡台であると思われる。

鏡台の抽き出し内には蓬莱(ほうらい)鏡(きょう)を納める金蒔絵の鏡箱をはじめ、やはり金蒔絵の元結(もとゆい)箱や髪文字箱、白粉箱、さらに眉削り刷毛、頬刷毛、さらに金蒔絵の牙製刷毛や毛棒などが内容品として納められている。

粉青印花文茶碗

2009.04.20

ふんせいいんかもんちゃわん(李朝前期)

鼠(ねずみ)色の胎土(たいど)をもちいてロクロで成形し、半乾きの素地(そじ)に菊花文や剣菱文の型を押しつけて印文をほどこし、白土で化粧掛けをほどこしてから拭き取ると、まるで印文の凹部に白土を象嵌(ぞうがん)したような表現となる。本作例はこれに透明の釉薬をかけて焼成したものである。こうした焼き物を日本では俗に三島手といわれている。

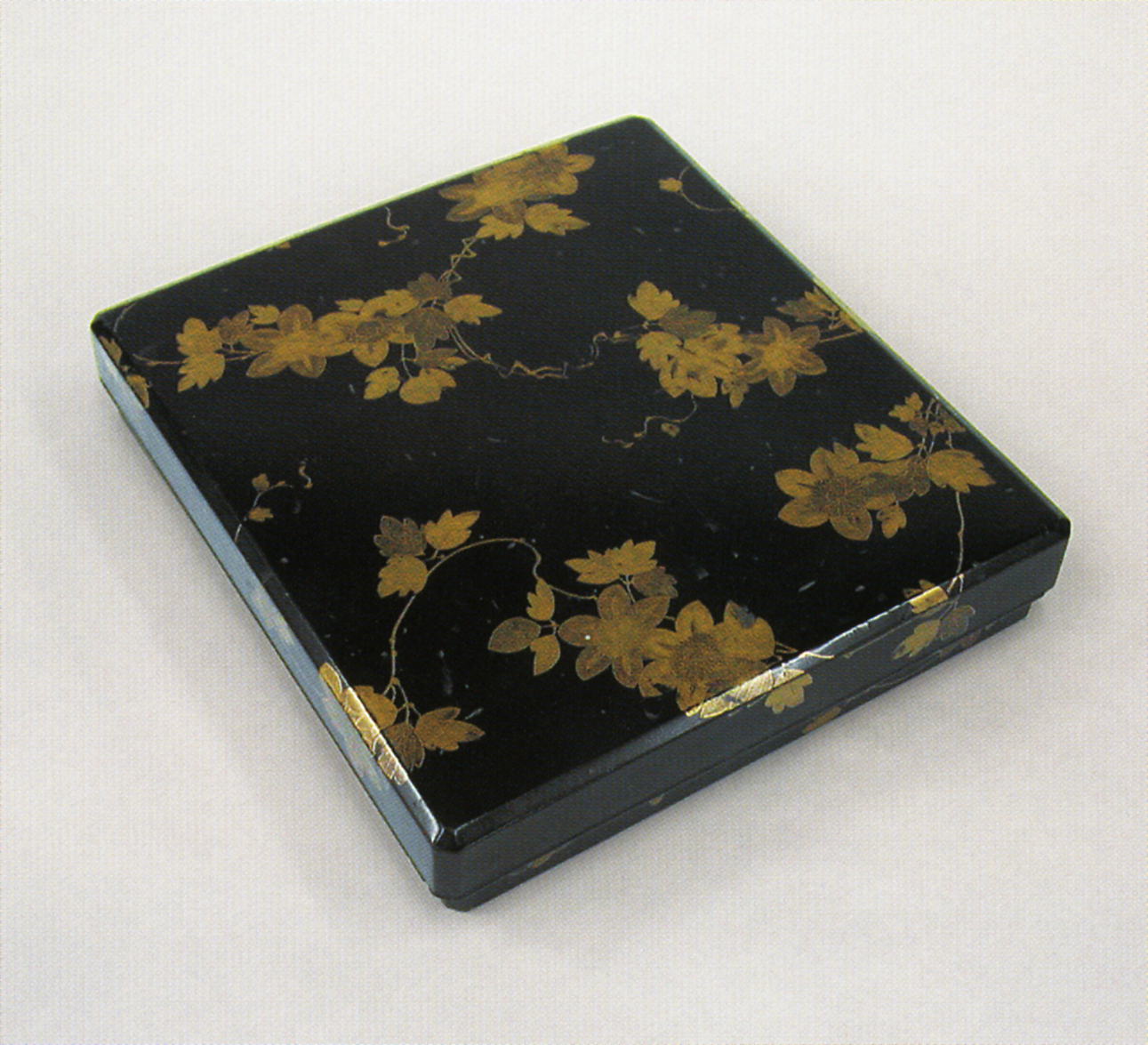

黒漆鉄線花文金銀蒔絵硯箱

2009.04.20

くろうるしてっせんかもんきんぎんまきえすずりばこ(江戸時代中期)

総体を黒漆塗りとし、六弁の鉄線(てっせん)花(か)と蔓状の茎と枝を、それぞれ金と銀の研ぎ出し蒔絵(まきえ)であらわしている。周囲から中央に咲きほこる鉄線花をあらわす洒落た空間構成と枝にからまる蔓の表現などには、すぐれた意匠感覚がみられる。惜しいことに、硯や筆、水滴など、硯箱の内容品のすべてを失っている。鉄線花文様は、元禄年間ごろに流行した意匠で、能衣装をはじめ、この時代の工芸品にみられる。鉄線花は中国が原産である。

黒漆桐文蒔絵行器

2009.04.20

黒漆桐文蒔絵(まきえ)行器(ほかい)(桃山時代~江戸時代初期)

四隅を面取りした四角柱の箱に外に張り出す四つの脚をつけた行器(ほかい)で、全体を黒漆塗りとし、蓋の表には円文内に大ぶりな「五七の桐文」を金の平蒔絵であらわしている。蒔絵は、絵(え)梨子地(なしじ)と付(つ)け描(が)き、描(か)き割りの技法によるもので、高台寺(こうだいじ)蒔絵(まきえ)の特徴を示している。四脚には金銅素文の沓(くつ)金具をつける。『春日権現験記絵』などの絵巻物には、行器は一対で一具をなし、朸(りき)(いわゆる天秤棒)で肩に担いで運ぶ様子が描かれている。

刷毛目平茶碗

2009.04.20

はけめひらぢゃわん(李朝後期)

日本の茶席では、夏茶碗として夏期に好んでつかわれる。刷毛目とは、稲わらの芯にあたるミゴでつくった硬い刷毛で、白い化粧土を塗る技法のことをいう。かたい刷毛で一気に化粧土を塗るために、濃淡、あるいはかすれた部分が生じるのだが、それを一つの「景色」「風趣」として鑑賞してきた。こうした三島手や刷毛目、粉引系の焼き物は、おもに韓国の慶尚南道で焼成された。

白磁香炉

2009.04.20

はくじこうろ(明代末)

明代以降に、現代の中国・福建省徳化県で生まれた焼き物で、白建窯白磁あるいは福窯白磁ともいわれている。日本では、白建窯のことを白南京とか白高麗とよんでいる。徳化窯は、明・清代の白磁器の名窯として知られていたが、近年の発掘調査によれば、宋・元代の白磁と青磁の窯も確認されている。

白掻落し牡丹文陶枕

2009.04.20

しろかきおとしぼたんもんとうちん(宋)

いわゆる白掻き落しによる磁州窯(じしゅうよう)(主として河北省磁県)の作例で、植生する一本の牡丹樹に二つの花文をあらわしている。これは、白(しろ)化粧(げしょう)をほどこしたのち、文様の輪郭を線彫りし、それ以外のところの白化粧を浅く平らにていねいに掻(か)き落して素地(そじ)をあらわし、その上で透明釉をかけて焼きあげた技法である。白化粧は、純白のきめの細かい土を水で溶いたもの(スリップ)を素地にかけて白地をつくる技法で化粧掛(か)けともいう。

青花白磁花文鉢

2009.04.20

せいかはくじかもんはち(明後期)

見込みに花文を、内側に山水楼閣図を、そして外側に見込みと同じ花文と立蓮花文をあらわした典型的な古染付(こそめつけ)の作品である。口縁部の白い釉薬(ゆうやく)が剥落し素地(そじ)がみえているが、これを「虫喰い」と称して日本の茶人たちはことのほか賞翫(しょうがん)してきた。青い顔料の呉須(ごす)で絵付けしたものを日本で染付(そめつけ)というが、中国では青花白磁という。明末から清初めにかけて景徳鎮の民(みん)窯(よう)で焼かれた青花白磁を、わが国では南京染付と総称している。

馬俑

2009.04.20

ばよう(唐 個人寄贈)

墳墓の副葬品としてつくられた明器の一種で、いかにも力強く堂々とした姿をした馬俑である。首を少し傾けたところに、職人の優れた造形能力と力量がうかがわれる。

俑(よう)は戦国時代以降の墳墓に多くみられ、秦の始皇帝陵の兵馬俑坑(へいばようこう)からはおびただしい数の等身大の陶俑が出土して話題をさらった。漢代の墓からも多くの陶俑、木俑、銅俑、石俑が出土し、魏晋南北朝から隋、唐、宋、元、明に至るまで各種の俑がつくられている。

明器

2009.04.20

めいき(後漢後期)

a緑釉囷(きん)・b緑釉猪圏(ちょけん)

明器とは、死者に添えて墳墓におさめる葬具の一種のことで、生活用具や身近な器物を摸して焼成したものが埋葬される。

aが緑釉の囷(きん)で、中国北部の円形の穀物倉庫を摸したもので、瓦葺き屋根となっている。bの緑釉猪圏(ちょけん)は、現代中国の農村で今日でもみられる豚小屋と便所とが組み合わさった建物を模している。子豚を授乳する母豚のいる周垣は円形で四本柱瓦葺きの便所を一角に設けており、糞尿やごみの利用を図っている。

緑釉博山酒尊

2009.04.20

りょくゆうはくさんしゅそん(前漢~後漢)

三脚をつける緑釉(りょくゆう)の酒(しゅ)尊(そん)で山形の蓋(ふた)は海中にあるという仙山「博山」を象徴している。酒を温めるための器物で、墳墓に埋葬された明器(めいき)である。

漢時代は厚葬が流行し鉛釉陶の発達をうながし、技術革新の時代となった。鉛釉は透明釉で、銅を呈色剤に使うと緑釉となる。緑釉陶は黄河流域の華北で流行した傾向がみられる。

三彩刻花芍薬文双耳壺

2009.04.20

さんさいこっかしゃくやくもんそうじつぼ(遼)

線彫りして芍薬(しゃくやく)文をあらわした三彩(さんさい)の双耳(そうじ)壺で、遼三彩にしばしばみられる技法と器形である。簡略化された大雑把な芍薬文の線描といい、緑と黄のたがいに流れこむ釉薬といい、遼三彩(遼代の三彩釉の総称)に特有の素朴な作風を示している。

遼は、東モンゴル地域で遊牧していた契丹(きったん)族の建てた王朝(916~1125)で、まず東方の渤(ぼっ)海(かい)国を征服し、ついで河北省と山西省の北部、さらには西域にまでその勢力はおよんだ。

青磁壺

2009.04.20

せいじつぼ(東晋~南朝)

少し灰色感のある青味がかった釉薬(ゆうやく)のかかる青磁の四耳壺で、皿形の口(盤口(ばんこう))と力強い首、張りのある胴部のコンビネーションに、成形の巧みさとダイナミックな造形感覚がくみとれる。なお皿形の口部は、伝統的な器形である。

三国期から南北朝期にかけて、浙江省の窯(越州窯)を中心にさかんに青磁器が焼かれた。これらの青磁を(初唐期を含めて)古越(こえつ)磁(じ)・古(こ)越州(えっしゅう)青磁といい、本作例もその時期のものである。

青白磁鎬文長頸瓶

2009.04.20

せいはくじしのぎもんちょうけいへい(宋)

全体に鎬(しのぎ)(彫り文)の入った瓶(へい)で、頸部の左右に如意頭形(にょいとうけい)の耳をつけている。口縁部に二重の連珠文をめぐらし、その下に花文を飾り、頸部と胴部の境界にも連珠文をめぐらしている。蓋を失ってはいるが、その安定した姿形といい、シャープで洗練された造形性といい、11~12世紀ごろに景徳鎮でつくられた青白磁の逸品といえる。青白磁とは、釉薬に含まれる鉄分が還元炎をうけて青味がかった白磁のことで、影青(インチン)ともいわれる。

青磁大皿

2009.04.20

せいじおおざら(明初期)

青磁は、南宋から元および明代にかけての永い伝統をほこっている。この作例は、濃い黄緑色の色調といい、全体にほどこされた細かな陰刻文といい、中国浙(せっ)江省(こうしょう)龍(りゅう)泉県(せんけん)一帯に発達した龍泉窯の青磁器の特徴をよくあらわしている。本作例のような青磁を、日本では天竜寺青磁とよんでいる。この名称は、足利尊氏が天竜寺の造営資金を調達するため、元に派遣した室町幕府公許の貿易船が舶載したところに由来する。

灰釉大壺

2009.04.20

灰釉(かいゆう)大壺(前漢末期~後漢初期)

胴部の上方に双耳(そうじ)をつけた大型の壺で、頸部(けいぶ)と胴の上方には、それぞれ二重の波状文を櫛(くし)描(が)きしている。頸部と胴の上部の紐(ひも)(突帯)はろくろで挽(ひ)きだしたものである。本作例にみられるように、胎土(たいど)は細かい砂粒(すなつぶ)をふくむ鉄分のつよい土であるため、焼成すると濃い煉瓦色(れんがいろ)となり、灰釉の質も精錬(せいれん)されておらず、釉色(ゆうしょく)も暗く濁り、均一でない。しかしそれは、漢代の灰釉陶器にみられるもっとも一般的な特徴でもある。

青花宝相花文梅瓶

2009.04.20

せいかほうそうげもんめいぴん(明初期)

すらりとした姿の典型的な梅(めい)瓶(ぴん)で、蓋を失っているのが通常だが、釣鐘形の被(かぶ)せ蓋(ぶた)をともなっており貴重である。文様はすべて呉須(ごす)により、肩に四つの花頭形文を置き、その中に宝相花文を、そして胴全体にも宝相花文をあらわしている。下部には景徳鎮窯の青花磁器に特徴的にみられるラマ式蓮弁とよばれる葉文をめぐらしている。なお、梅瓶の名は、中国で口径の小さいものを梅の痩骨(そうこつ)とよぶところから名づけられたという。

白釉鉄絵兎文瓶

2009.04.20

はくゆうてつえうさぎもんへい(明初期)

白(しろ)化粧地(けしょうじ)に鉄泥で動きのある兎文、そして「信福」と「寿」の字を描き、その上から無色透明の釉薬をかけて焼いたもので、ユーモラスな兎の姿態といい、いささか崩れた字の書体といい、磁州(じしゅう)窯(よう)(河北省磁県)の民窯で焼かれた作例と考えられる。

鉄絵とは、弁柄(酸化第二鉄)や黄土などの含有鉄泥で絵付けする技法のことで鉄沙ともいい、日本では絵高麗とよんでいる。しかし、白釉鉄絵あるいは白地鉄絵というべきであろう。

白磁龍耳瓶

2009.04.20

はくじりゅうじへい(唐)

肩の左右から立ち上がった龍形把手の龍口が、長頸瓶の盤口(ばんこう)をかむ形の瓶のことを龍(りゅう)耳(じ)瓶(へい)とよんでいる。唐代の白磁器にも、また三彩陶器にも比較的多くみられる器形である。そのふくよかで温和な姿形は、唐朝の富裕にして自信のみなぎる国力と華麗な文化を物語るにふさわしい流麗さをかね備えている。この作例の出土した遺跡を明らかにしていないものの、おそらくは7~8世紀の盛唐期にかけて製作されたものであろう。

白磁壺

2009.04.20

はくじつぼ(唐)

玉縁状にわずかに外反りした口縁をつける、全体的にふくよかな曲線で構成された、やや青味がかった釉肌の白磁壺で、いかにも盛唐期の文化を反映して温雅な作風を示している。

白磁は、白色の胎土(たいど)に、灰と長石をまぜた無色透明あるいは白色半透明の釉薬(ゆうやく)をかけて高い温度で焼く技法である。唐代の白磁は、河北省の邢州窯が主力であり、薪を燃料にしているため、よく還元焼成がおこなわれ、釉色が青味をおびている。

五彩羅漢図皿

2009.04.20

ごさいらかんずさら(明)

雲にのる羅漢(らかん)像を濃い青花に赤、黄、緑で上絵(うわえ)つけしたのちに焼き上げた(五彩(ごさい)という)、典型的な天啓(てんけい)赤絵(あかえ)の作例。天啓赤絵とは、明末の天啓~崇禎年間(1621~44)に景徳鎮の民窯で焼かれたいわば粗製の色絵磁器のことである。この時期、国力の衰えとともに景徳鎮への国の保護と統制がなくなり、まるで枷(かせ)から解き放たれたように、陶工たちは自由奔放で飄逸(ひょういつ)な意匠を生み出していった。そこに天啓赤絵の大きな魅力がある。

瑠璃地草花文大皿

2009.04.20

るりじそうかもんおおざら(明)

素地に瑠璃釉をかけ、その上から白泥で草花文をあらわした大皿。白泥一色で草花文様を描いたものを、日本では俗に「餅花手」といい、褐色地のものを柿南京、藍地のものを瑠璃南京とよんでいる。

白い花が盛り上がって、正月飾りの餅花のように見えるところから「餅花手」の名が生まれた。

こうした餅花手の磁器は、汕頭(すわとう)(中国広東省)磁器とよばれ、ヨーロッパ向けの大量生産の輸出磁器であった。

青花白磁花鳥文大皿

2009.04.20

せいかはくじかちょうもんおおざら(明後期)

中央に蓮池(れんち)水禽文(すいきんもん)をあらわし、周縁部を八つに割って、そこに如意頭(にょいとう)形文(カトウシェ)をつくり、その中にチューリップを便化(びんか)した花文を描いている。こうした意匠の青花白磁を芙蓉手(ふようて)という。ヨーロッパの注文による陶磁器であるために、文様は西欧趣味のデザインになっている。景徳鎮の民窯で焼かれたもので、オランダの東インド会社によって大量に西欧にもたらされたばかりでなく、日本の有田でもさかんに模倣された。

灰釉獣耳大壺

2009.04.20

かいゆうじゅうじおおつぼ(前漢~後漢)

胴を大きく張りだし、下方にすぼまる姿をした大型の壺で、こうした器形は大型甕(かめ)の呼称である罍(らい)(酒樽)あるいは瓿(ほう)(甕)というべきかもしれないが、この作例はその折衷(せっちゅう)形をなしている。口縁の下方部と首部の付け根の二か所に縄蓆(じょうせき)文をめぐらし、胴中央部の左右二か所に耳をつけ、すぐその上に獣頭形を飾っている。灰釉は自然釉であり、焼成中にふりかかった灰により素地(そじ)の珪酸(けいさん)分が熔け、器に自然に釉(うわぐすり)がかかることが多い。

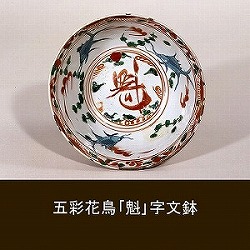

五彩(ごさい)花鳥「魁(さきがけ)」字文鉢

2009.02.17

赤と緑、黒色などの濃厚で鮮明な顔料で文様をあらわす色絵技法を五彩(ごさい)といい、日本では呉須(ごす)赤絵という。本作例のように、見込みに「魁(さきがけ)」の文字のあるものをとくに魁手(さきがけて)とよんできた。呉須とは染付の顔料の酸化コバルトのことで、こうした焼き物は、明代の万暦年間から明末にかけて、現在の福健省南部から広東省東部にかけての民窯(みんよう)で焼かれたもので、朱印船貿易あるいはオランダの東インド会社を通じて日本にもたらされた。

(明後期)

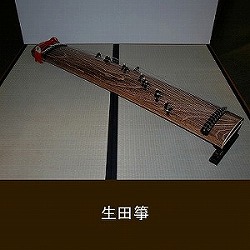

生田流箏

2009.02.17

箏は13本の絃を張り、琴柱(ことじ)を立てて調律し、爪をはめ弦を弾いて演奏する。爪は生田流では四角爪、山田流は丸い爪を使用される。この箏は、おそらく明治初期に製作され、良家の子女の間で「おこと」が教養として広まった頃にお稽古用として使用されたものとおもわれる。

(明治初期)森本靖一郎理事長寄贈

カタール(インド)

2010.05.01

かたーる(いんど)

西洋ではカタールと呼ばれ、インドではジャマダハルという。主に中東からインドで見られる護身用の短剣。握りは、刀身とは垂直、鍔(つば)とは平行になっており、手に持つと拳(こぶし)の先に刀身がくる。刺して貫通させることを目的とした。

ピッケルハウベ 衝角付ヘルメット(バイエルン)

2010.05.01

ぴっけるはうべ しょうかくつきへるめっと(ばいえるん)

スパイク付硬質皮革製ヘルメットで、ドイツ帝国陸軍バイエルン地方予備役連隊の紋章がある。

20世紀はじめの中央ヨーロッパでは、軍事の主力は騎兵であり、その攻撃から頭部を保護するために、歩兵などが着用した。軽量で扱いやすく、紋章や飾り金具が自由に装着できる利点がある。

第1次世界大戦以降に機関銃や大砲が発達すると、前線部隊の兵士用として急速に鉄製ヘルメットが普及し、しだいに装飾もなくなった。

軍事的な意味はなくなったが、その威儀ある形状から、今もイギリスやスウェーデンなどでは、警察官や消防隊員、儀仗兵(ぎじょうへい)などが、儀礼正装として着用している。

建 具(台湾)

2010.05.01

たてぐ(たいわん)

パイワン族の住居は、大部分は粘板石のスレート板で作られるが、柱や梁、桁、垂木などには木材が用いられる。頭目の家の壁板や軒板、主柱、門扉板には彫刻が施され、その権力を象徴していた。

展示品の建具中央には、連杯と呼ばれる杯が彫刻され、それを囲むように人々の頭が彫刻されている。連杯は祝祭や慶弔の際に使用され、おのおのが横に並び、たがいに顔を寄せて合飲する。

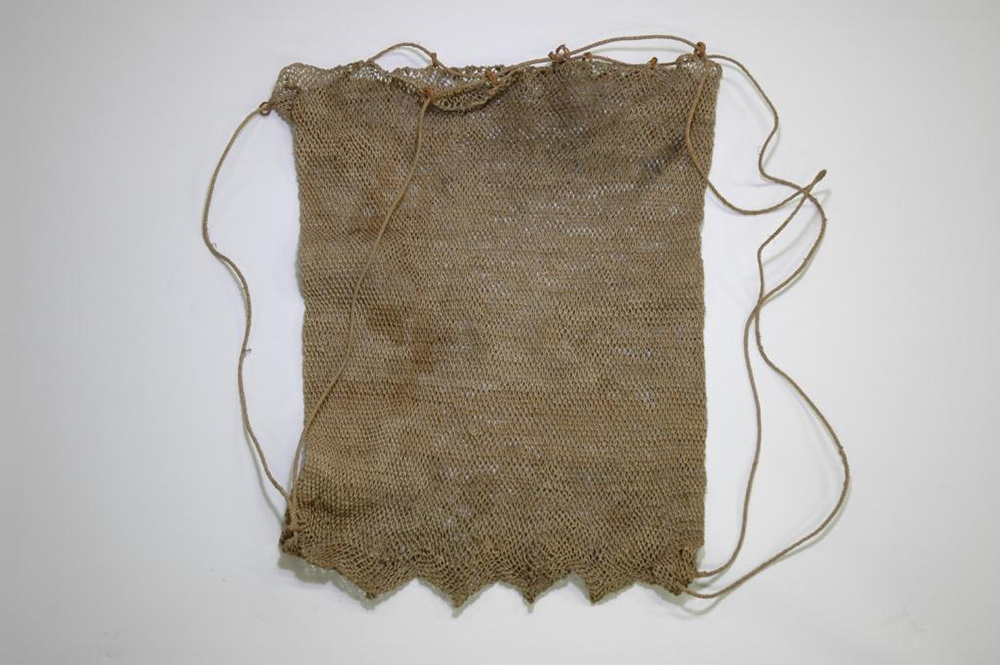

首袋 パイワン族 (台湾)

2010.05.01

くびぶくろ ぱいわんぞく(たいわん)

パイワン族(排湾族)は、台湾南部に広く居住している台湾先住民の中で三番目に人口が多い民族である。パイワン族の社会では、頭目の家系が強大な力を持っており、頭目を中心として「社団」と呼ばれる一つの社会的集団が形成されている。集落には一つの社団からなるものと、複数の社団からなるものがある。焼畑や定畑で粟、稗、黍、里芋や米等の栽培を行い、かつては首狩りの習俗があった。首狩りは、粟の収穫祭(マサルト)終了後や、五年祭と呼ばれるパイワン族最大の祖霊祭の際に、特に行われた。

糸 巻(朝鮮)

2010.05.01

いとまき(ちょうせん)

糸を巻いておくためのもの。形状は円筒形、鼓形、蒲鉾板形などがある。

材料は非常に多様で、高級なものとして華角や漆を塗ったものがあるが、主に一般家庭では木製のものを使った。絵柄は身辺によく見られる花や草木のほか、珍しい昆虫などの吉祥柄が使われた。特に長寿や子孫繁栄を祈る吉祥柄や文字を刻んだ華角や螺鈿がよく見られる。

櫛(朝鮮)

2010.05.01

くし(ちょうせん)

朝鮮の櫛は、主に櫛の歯のきめ細かさによって、大荒(ときぐし)と小荒(爪櫛)に大別される。大荒は長い髪を手入れするのに使われ、小荒は仕上げや携帯用として利用された。竹、松、棗(なつめ)、樺の木で作られたものが多いが、三国時代や高麗時代には、べっ甲、象牙、角、銀なども使われ、実用以外に装飾用としても利用された。

半月形をしている大荒は、その形状から月梳(ウォルソ)ともいう。また、爪櫛は眞梳(チャムピッ)とも言われ、髪の毛を清潔に整えるため、現在でも農村地帯で使われることがある。

枕飾(朝鮮)

2010.04.24

まくらかざり(ちょうせん)

朝鮮時代に流行った枕の両端の面を飾るためのもの。布地造りの筒枕に籾殻(もみがら)・そば殻・藁・粟などを詰めて、その両端の小口をふさぐために利用された。

人民の意志や、永遠、愛などの象徴的内容を文様で表しており、動物や植物などのほか多様な図柄や吉祥紋を描き、とても美しい。

吉祥紋の代表的なものとしては、富・寿・喜・福などがあり、意味が深い漢字や単語が用いられた。

枕飾りの付いた枕を、婚礼の時に揃える風習があった。

ビスポール(インドネシア アスマット族)

2010.04.24

びすぽーる(いんどねしあ あすまっとぞく)

ビスポールは、アスマット族を代表する彫刻の一つであり、集落内で有力な人物が亡くなると、村人が彫刻師を頼んで製作した。棒(ポール)は、亡くなった人物や様々なモチーフを繋げて彫られ、長いものでは10メートルほどになるものもある。

このビスポールは、蹲踞(そんきょ)の姿勢をとった人物像の手足とカマキリのモチーフを融合し、具象(デザイン)化したものである。

建具(台湾 パイワン族)

2010.04.24

たてぐ(たいわん ぱいわんぞく)

パイワン族の住居は、大部分は粘板石のスレート板で作られるが、柱や梁、桁、垂木などには木材が用いられる。頭目の家の壁板や軒板、主柱、門扉板には彫刻が施され、その権力を象徴していた。

建具中央には、連杯と呼ばれる杯が彫刻され、それを囲むように人々の頭が彫刻されている。連杯は祝祭や慶弔の際に使用され、おのおのが横に並び、たがいに顔を寄せて合飲する。

木靴(朝鮮)

2010.04.24

きぐつ(ちょうせん)

中国では屐、朝鮮時代にはモックヒェ(木鞋)と言われたが、朝鮮後期以降、「ナマクシン(下駄)」と呼ばれる。

初めは平たい木底に紐を結んで足指やツマ先をかけた日本の「下駄」に似ていたが、徐々にさまざまな模様が施され、中国のように靴底の踵部分を鉄で補強することもあった。

本資料は、主に雨天時に用いられたという。赤楊(はんのき)や松などの自然木を刳り貫いて作り、荏(えごま)油や蝋(ろう)を塗って防水加工をした。

餅用木型(朝鮮)

2010.04.24

もちようきがた(ちょうせん)

高麗時代(918-1392)より餅型を利用するようになったといわれている。餅型の文様には陰刻と陽刻の両方があり、多様な意味をもっている。慶弔や祭事など用途によって違う模様を使い、祭りには花模様、親戚や知り合いへは吉祥柄の餅を贈った。その文様によって贈る側の気持ちが表された。

一般的に、餅型は家門ごとに独自の文様が決まっており、他家に貸し出すことは禁止された。また、やむを得ず餅の文様を変えなければならない時は、門中の承諾を受けなければならず、家門の象徴的なものであった。

方冠(朝鮮)

2010.04.24

ほうかん(ちょうせん)

朝鮮時代、ソンビ(士)が便服(普段着)を着用する際にかぶった冠で、在宅時の帽子として、まげを結った頭にかぶった。中国南朝時代の冠服制度の流れを汲んでおり、朝鮮では、儒学者やソンビ(士)の留学の振興とともに広まった。

ソンビ(士)とは、学識はあるが官職につかない人のこと。

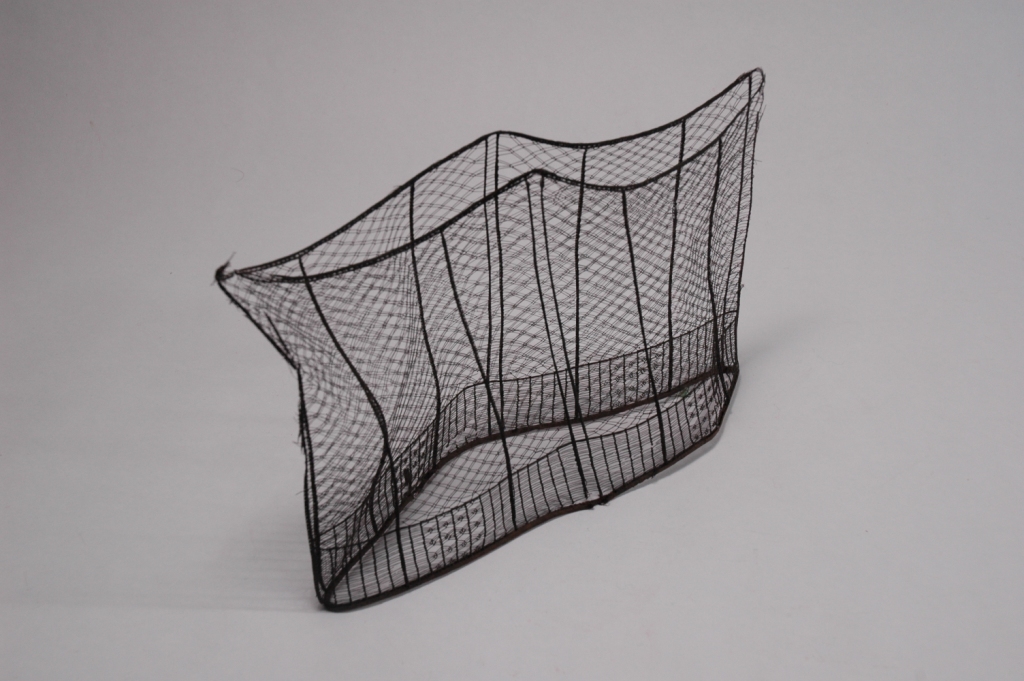

照足燈(朝鮮)

2010.04.24

しょうそくとう(ちょうせん)

朝鮮時代に夜間に出歩くときに使用した提灯。竹の枝で丸いフレームを作って油をつけた紙で固定し、雨風に消えないようにした。

犯罪者を逮捕したり、刑罰を下したりする朝鮮時代の官庁である捕盗庁では、夜間の見回り時に揃いの照足燈をもった。

タプアヌ仮面(ミクロネシア)

2010.04.24

たぷあぬかめん(みくろねしあ)

ミクロネシアのほぼ中央に位置するモートロック諸島で採集されたものである。モートロック諸島は複数の小さな珊瑚礁の島々から成る。

島の主要な作物は、ココヤシ、パンノキの実やタロイモであるが、作物が育つ土地は少なく、栽培は天水に頼っている。また、自然環境は厳しく、台風の高波による被害が多い。

そこで、島民はこの仮面をつけて精霊に扮し、浜辺で舞踏儀礼をおこない、災害からまぬがれ、作物が豊穣することを祈願した。仮面には、男女二つの様式があり、頭上に丸い櫛を挿しているのが男性、ないものが女性である。

太鼓(インドネシア アスマット族)

2010.04.24

たいこ(いんどねしあ あすまっとぞく)

アスマット地方でイムと呼ばれる手持ち太鼓で、胴の中間がくびれた砂時計型をしているのが特徴である。太鼓の皮には、通常トカゲやヘビが用いられた。

ウンブ(儀礼・祭事)の際には必ず太鼓や笛の演奏を伴う歌と踊りがあり、太鼓は儀礼に欠かせない聖なる楽器として扱われた。

アスマット族には、創造主が、木で彫った人型の彫像に太鼓を叩いて命を吹きこみ、最初の人間を作ったという神話が伝承されている。

ビス(インドネシア アスマット族)

2010.04.24

びす(いんどねしあ あすまっとぞく)

亡くなった肉親をかたどった像。日本の位牌のようなもの。アスマット族にはかつて、村落内の重要人物が亡くなった際、ミイラにして保存する風習があった。本体が極端に細身なのはその影響である。また、本体に彫りこまれた文様は、身体装飾とともに骨格を表している。

ビスの多くは、カマキリに似せた蹲踞(そんきょ)の姿勢をしているが、首狩りの習俗をもっていたアスマット族は、雌が交尾中に雄の首を噛み切るカマキリを、特別な存在と考えていた。

戦闘儀礼用斧(インド・ペルシャ)

2010.04.24

せんとうぎれいようおの(いんど・ぺるしゃ)

18~19世紀にインド・ペルシャで用いられたものである。

棒状打撃武器のなかで頭を持ったものをメイスと呼び、棍棒から発達した重量のある柄頭と柄の二つの部位からなり、重装備化した厚い甲冑を凹ませ破壊したり、馬上の敵を突いたり足を払って引きずり落したりと多彩な攻撃を可能にした武器である。

儀礼用としても様々な祭典に使用され、現在でも儀仗隊の閲兵などで士官が手にして統率する姿を見ることができる。

このように美しい文様が施されたものは美術品としての価値も高く、オークションで取引の対象になっている。

喚鐘(南インド)

2010.04.17ちょうせん)

かんしょう(みなみインド)

上部に牛がうずくまった小さな鐘で、鐘の上部(把手の下)に文字が刻してある。

この文字は、インド・マドラス州の大部分と、セイロン島北半に広がっているタミル語(Tamil)で、神への寄進について刻まれている。

ククリ刀(インド)

2010.04.17

くくりとう(いんど)

18~19世紀にインドやネパールの山岳民族が使用したクックリ刀・グルカ刀とも呼ばれる戦闘用ナイフの形体をもつ。

このククリ刀は、全体に美しい文様が施されており儀式・祭礼用として使用されたものと思われる。凹状に湾曲した刀身は内反りで、付け根には「チョー」と呼ばれるW形の刻みがあるのが特徴である。

ククリ刀の形や大きさは様々であり、農作業・家事・狩猟にも用いられ、生贄を捧げる際には刃渡りが1mを超す長大なものもあった。

迫撃砲弾(ドイツ帝国陸軍1915年式)

2010.04.17

はくげきほうだん(ドイツていこくりくぐん1915ねんしき)

20世紀前半期、ヨーロッパでは火砲や戦車、飛行機など兵器が続々と開発された。この迫撃砲弾は第1次世界大戦(1914年~1918年)で使用された様式のものと思われる。

迫撃砲(はくげきほう)は、弾道に仰角をかけて発射し、防御のない真上から砲弾を落下させて攻撃するものである。砲筒から発射するものと、射出機に差し込んで発射するものがある。これは射出機用で、羽部分の火薬が爆発して推進力となり飛翔する。パイナップル部分は炸薬(さくやく)の詰まった榴弾(りゅうだん)で、落下したショックで破裂して敵を殺傷する。

ちなみに、先端の榴弾部分だけを手で投げると、「手榴弾(しゅりゅうだん)」となる。

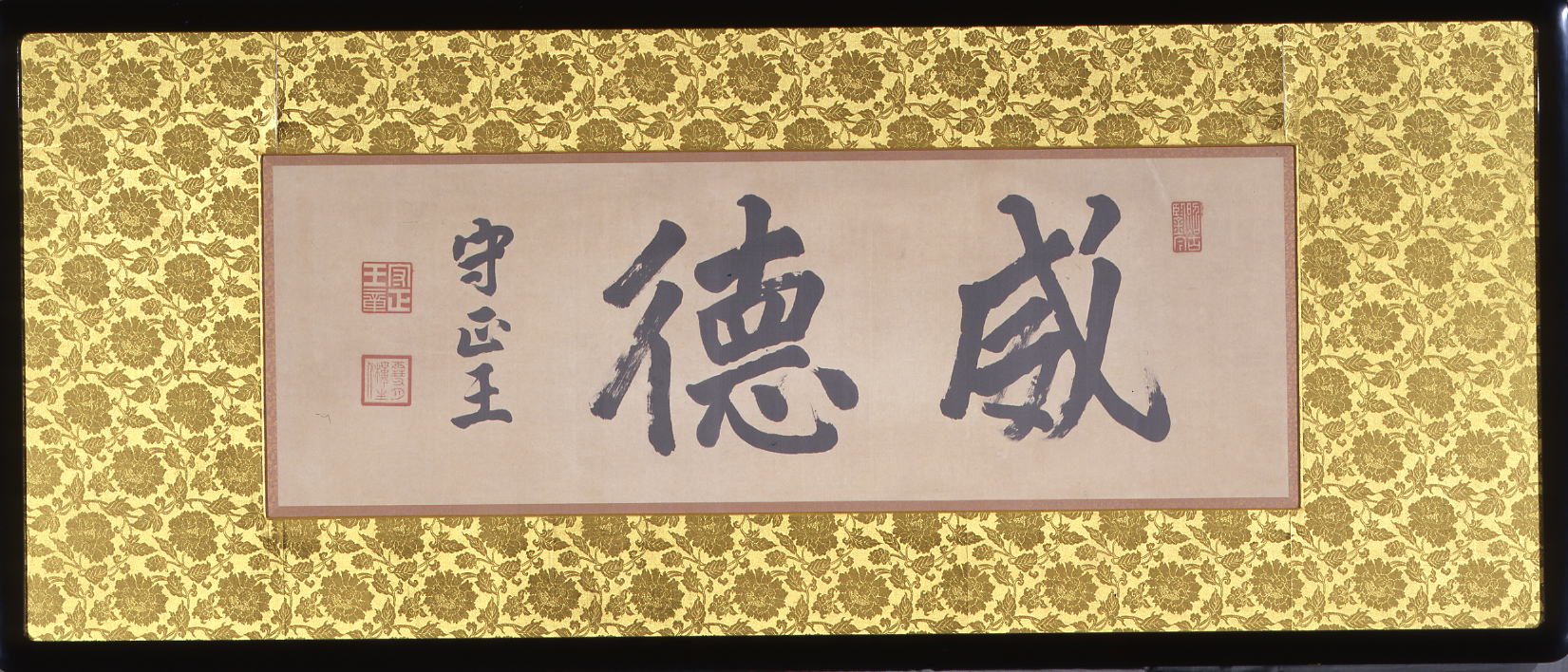

威徳扁額

2009.04.20

いとくへんがく(昭和12年)

この「威徳(いとく)」の書は、昭和12年(1937)年に梨本宮守正王の揮毫によるもので、本学の講堂ならびに武道場であった威徳館内に扁額として掲げられた。もともと威徳館は、昭和3年に行われた昭和天皇即位大礼の大饗宴場として京都に建築され、その後、本学千里山キャンパス内に移設された。「威徳」とは、中国三国時代の詩人曹植の聖皇篇に「九州咸(ことごとく)賓服、威徳洞(あまねく)八幽」とあるのによる。

建物は昭和28年(1953)に解体されたが、古材は千里山の「千里寺」本堂建築資材として使用され、現在もその姿を伝えている。

元寇(げんこう)図絵馬

2009.02.17

蒙(もう)古(こ)襲来の様子を描いた極彩色(ごくさいしき)の大絵馬で、その銘文から嘉永7年(1854)に奉納されたことがわかる。この年は、ペリーが浦賀に来航した翌年にあたる。アメリカ艦隊再来航の噂に、攘夷(じょうい)をはたすべく、元寇になぞらえて祈願したものとみられる。幕末期の外敵退散を目的とした祈願絵馬であり、その意味でも、きわめて貴重な絵馬といえる。永く風雪にたえてきただけに彩色の剥落が激しく、まことに惜しまれる。(江戸時代末期 個人寄贈)

紺糸威菱桶側二枚胴具足

2009.04.20

こんいとおどしひしおけがわにまいどうぐそく

(江戸時代中期 濱本正女氏寄贈)

簡素にして質実なつくりの具足で、兜が実用するにふさわしいのだろうかと気になるほどに重いが、それはつくられた時期の特徴であろう。胴部は、黒漆塗りの鉄板(てついた)札(ざね)を紺糸で威し、左側を蝶番(ちょうつがい)でつないだ二枚胴からなり、いわゆる当世具足の形式である。兜は越中(えっちゅう)頭形(ずなり)鉢(ばち)、袖は簡便な当世袖、籠手(こて)は五本篠(しの)籠手(ごて)、手甲は海鼠(なまこ)手甲(てこう)である。佩(はい)盾(だて)に、金で大きく日の丸をあらしている。

茶繻子地籬に秋草雁文様染繍振袖

2009.04.20

ちゃしゅすじまがきにそめぬい

(江戸時代末期~明治時代初期 羽間コレクション)

7と8の振袖と小袖は、華やかな柄行(がらゆき)から推せば、おそらく京舞などの舞踊で打掛(うちかけ)として使用されたものであろう。伝統的な染色技術に化学染料が加わろうとする過渡期につくられたものと考えられる。

茶の繻子地に籬(まがき)に秋草と雁を染(そめ)と繍(しゅう)とであらわした振袖で、この意匠は能楽「小督(こごう)」に題材を得たものである。

白繻子地松竹梅文様染繍小袖

2009.04.20

しろしゅすじしょうちくばいもんようそめぬいこそで

(江戸時代末期~明治時代初期 羽間コレクション)

この小袖は、白の地に染(そめ)と繍(しゅう)とで、いわゆる吉祥文である松竹梅をあらわしたもので、精気の象徴である竹のデザインとデフォルメされた松、ところどころに散らした梅花の意匠感覚が斬新にみえる。

金銀出入帳

2009.04.20

きんぎんでいりちょう

(江戸時代末期~明治 羽間コレクション)

金銀出入帳は、商学部創設100周年を記念して、寄贈されたものである。商取引に関する日本式の会計簿記帳で、江戸時代から明治・大正のころまで一般に用いられた。当時の帳簿は、大福帳・買帳・売帳・金銀出入帳・判取帳・注文帳・注文帳・荷物渡帳の七種に大別された。大福帳は、売買両帳及び金銀出入帳を総括するもので大帳とも呼ばれている。

柄鏡一式

2009.04.20

えかがみいっしき

(江戸時代 羽間コレクション)

江戸時代における化粧道具は、鏡台に掲げられる大鏡や、手持ちする手鏡、眉やお歯黒などの手入れ用鏡など、いくつもの大きさの違う鏡を使い分けたことが知られている。柄鏡の裏面には、菊や桜、桐などの花文、縁起の良い鶴亀などの絵柄、蓬莱・福寿といった吉祥(きっしょう)文字を入れており、このころの文様に対する考え方がうかがわれる。

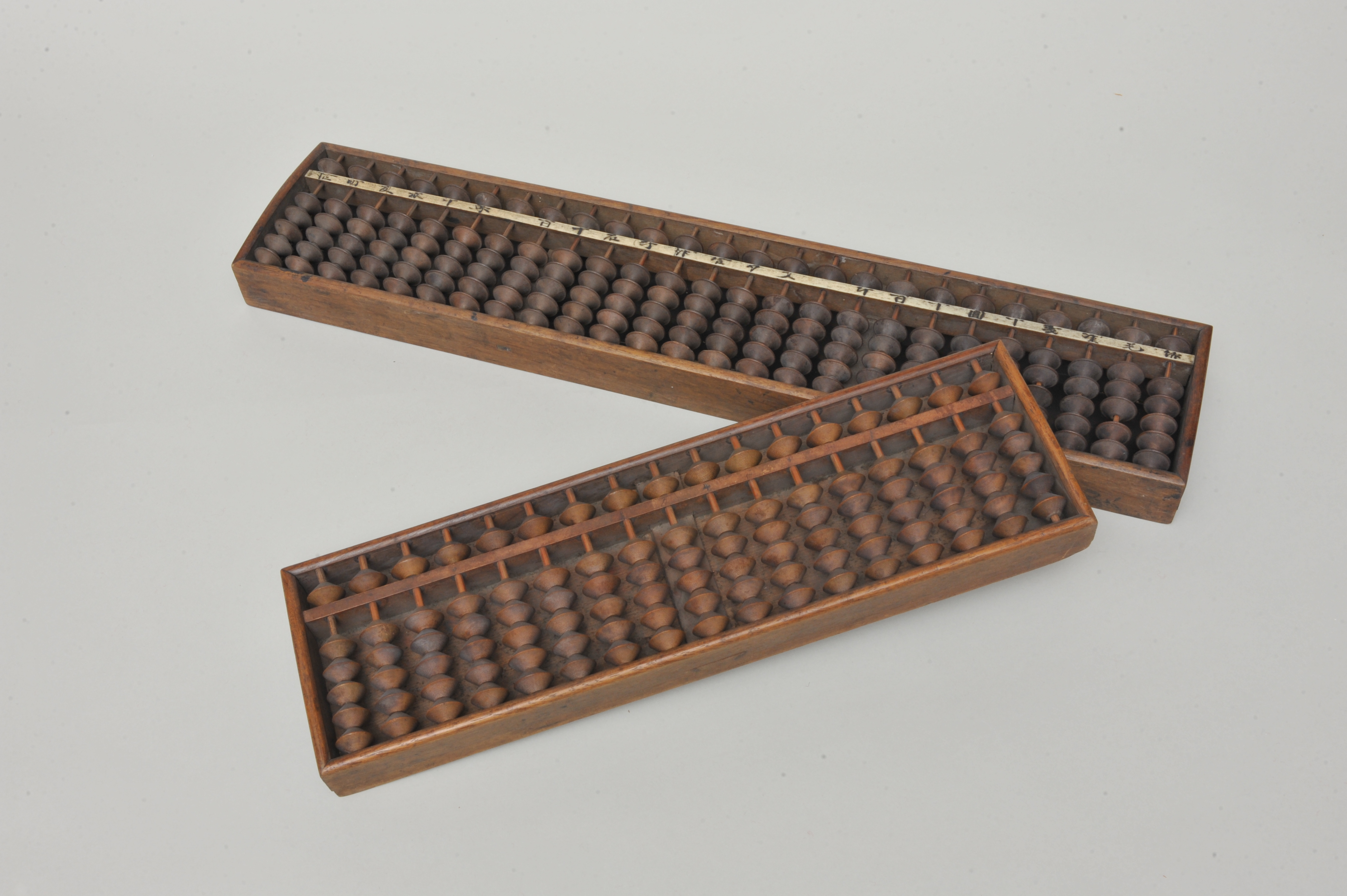

算盤・千両箱・銭箱

2009.04.20

算盤(そろばん)・千両箱・銭箱

(江戸時代 羽間コレクション)

算盤(そろばん)は商人にとって「たましい」の宿る道具であり、番頭および手代などは個人で保有・管理し丁寧に扱った。一日の商いが終わると、算盤の手入れをして算盤箪笥などに収めた。

江戸時代、幕府によって鋳造された一両小判は、千両箱に収められて蔵出しされていた。大店(おおたな)などは、店の奥に金倉を建てて千両箱を収蔵していた。一両未満の少額貨幣の銭箱でも千両箱とする場合が多く、千両箱の形態は多様である。銭箱とは、商家で日銭を入れるために用いた長方形の錠付の箱である。展示品は、大阪造幣局で鋳造された二銭銅貨が納められていた銭箱である。

千成瓢箪

2009.02.17

平成20年10月1日、羽間平安元理事長(当時)から、学校法人の理事改選ならびに新理事会の役員就任を記念して、千成瓢箪3竿23瓢が博物館に寄贈されました。

千成瓢箪は秀吉の馬印で有名ですが、今回寄贈いただいたものは、組紐を飾って竹竿に5~7瓢を吊し、縁起物としたものです。もともと関西大学には、慶事の際に酒器とし、また大学の象徴として飾られた千成瓢箪が伝わっていましたが、戦中期に解体されたといわれます。今回貴重な千成瓢箪をご寄贈いただいたことにより、失われた関西大学のシンボルを取り戻すことができました。

紺糸威桶側鋲留腰取五枚胴具足

2009.02.17

こんいとおどしおけがわびょうどめこしとりごまいどうぐそく

(浅野(あさの)忠義(ただよし)銘(めい) 江戸時代元禄元年)

広島藩主浅野氏の家老職にあった四代三原城主浅野忠義の着領としてつくられた具足。五枚からなる胴部には金(きん)象嵌(ぞうがん)をほどこすなど、総体的にじつに精緻な作域を示しており、いかにも着用者の地位にふさわしい豪華な具足である。ただ、六十二間(けん)星(ほし)兜(かぶと)だけが当初のものでないのがまことに惜しい。頬(ほお)当(あて)にある銘文(めいぶん)と具足櫃(びつ)の墨書から、元禄元年(1688)、海野信公が広島城下の鍛冶や飾金具の名工たちに命じてつくらせたことがわかる。

画像塼

2009.04.20

がぞうせん

(前漢 内藤コレクション)

中国漢代の墓室は、塼(せん)と呼ばれる一種の煉瓦(れんが)で築かれていることが多く、その壁面には画像が刻されている例がある。画像は、一つ一つの塼にほどこした浮彫文を組み合わせることにより、大きな画面を展開させている。

本例には、御者と戦士を乗せる傘のついた戦車、槍をもつ兵士、門衛などが描かれており、おそらく凱旋の一場面かと思われる。

陶瓷硯

2009.04.20

とうじけん

(唐 内藤コレクション)

中国における墨書の歴史は古い。硯(すずり)には、石製や陶製、木製などがあり、その形状はさまざまであったが、次第に整えられていった。定型的な硯として、六朝期から隋・唐代にかけて、風字形の陶瓷(とうじ)硯(けん)が現れる。本例は外形が風字形をしており、内側が臼(うす)状をなし、底部に二つの足をつけている。東洋学者内藤湖南の遺品である。

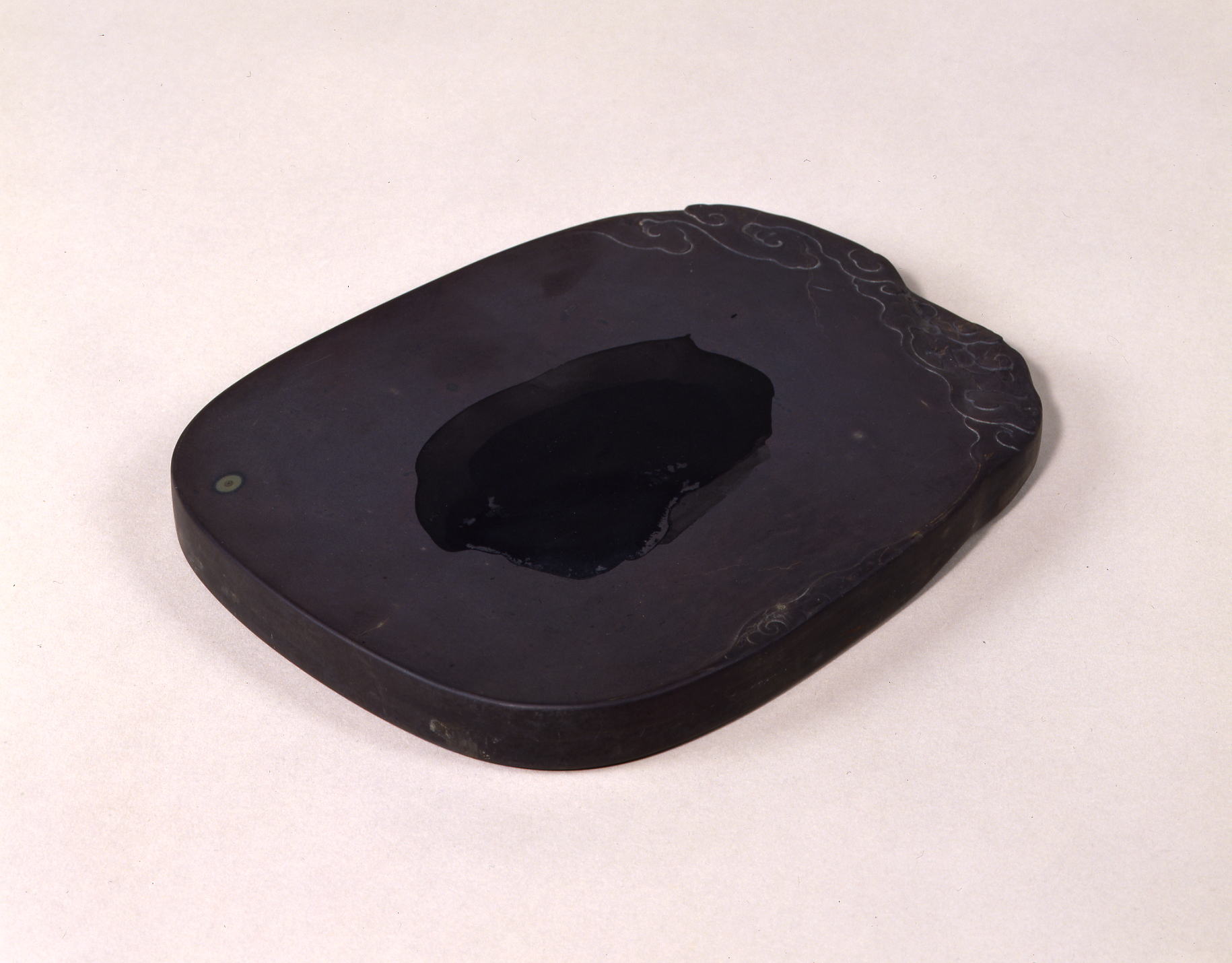

端渓硯

2009.04.20

たんけいすずり

(清 内藤コレクション)

端渓(たんけい)硯(すずり)は、中国広東省の肇慶(ちょうけい)市端渓に産する硯(けん)石(せき)のことをいう。唐代のころから良質の硯石として珍重され、清代頃まで官営で採石が行われた。紫色(正紫)あるいは紫褐色のものを最上とし、石の面には眼(がん)とよばれる丸い斑紋がみられる。端渓硯は、古くから学者や文人、権力者たちによってことのほか珍重されてきた。

a・bのいずれの端渓硯も東洋学者内藤湖南の遺品であるが、aは、もとは犬養木堂手沢の逸品で、銘を竹垞(ちくだ)という。

ワンスック(タイ)

2010.04.17

わんすっく(たい)

仏教徒が国民の90%を超えるタイでは、アユタヤ朝時代(1351~1767)から、インドの古代宗教バラモン教の占星術の影響を受けたとされる曜日信仰があり、タイの人びとは母親から自分の誕生日の曜日を教えてもらう習慣がある。

各曜日にはそれぞれプラ・ブラチャム・ワンと呼ばれる守護仏がおり、寺院では自分の守護仏を熱心に拝んでいる人びとの姿が見られる。

この像は「プラ・プックループ・パーンラムプーン」と呼ばれる金曜日(ワンスック)の守護仏で、仏法と伝道について瞑想する像である。

ガンダーラ菩薩像頭部

2009.04.20

ガンダーラ菩薩(ぼさつ)像頭部

(パキスタン 紀元3~4世紀 個人寄贈)

悟りを求め衆生(しゅじょう)を救済するために修行を積む者である菩薩(ぼさつ)は,宝冠や胸飾など各種の豪華な装身具を身にした王侯や貴人の姿で表現される。菩薩像は、大乗仏教が発展する過程で、弥勒菩薩をはじめ数多く創出され展開した。本例は頭光を欠損した菩薩像の頭部のみであることから、その体躯や持物、印相などの形式を知ることができない。しかし、大きな立飾をもつターバン冠飾をつけていることから、帝釈天(インドラ神)と性格・図像的な関係が指摘される、成道(じょうどう)前のシッダールタ太子を表現した釈迦菩薩像もしくは観音菩薩像と推定できる。

ガンダーラ仏像頭部

2009.04.20

(パキスタン 紀元3~4世紀 個人寄贈)

肉髻(にっけい)は部分的に欠損するが、波状の頭髪を束ねて口髭をたくわえ、目を半分閉じた表情の仏像頭部で、単独の礼拝像あるいは群像の中尊頭部とみなされる。インドの古代初期には釈尊の姿を人間的な姿態で表現することを避け、菩提樹や仏足をはじめとした象徴物で表示されていたが、紀元一世紀頃に仏像の制作がマトゥーラとガンダーラで始まった。体躯の形式は不明であるが、一般的に偏袒(へんたん)右肩(うけん)の姿で表現されるマトゥーラ仏に対して、ギリシャ彫刻の影響を受けたガンダーラ仏は、両肩を覆う通(つう)に衣をつけている。

ガンダーラ仏伝浮彫

2009.04.20

ガンダーラ仏伝浮彫(うきぼり)

(パキスタン 紀元3~4世紀)

aは小型ストゥーパの胴部を荘厳した、石製浮彫の一片。図像は、ほぼ中央部の樹下に頭光をつけ、左手上の鉢に右手を入れた姿態の釈迦が坐し、その左側には両手で供物を入れた鉢を捧げ持つ2人の女性を、同じく右側には釈迦とほぼ同じ姿態で頭部を欠損した2人の小坐像を表現する。仏教美術における説話には、釈迦の前世の物語である本生(ほんじょう)と、釈迦の生涯を綴った仏伝(ぶつでん)があるが、本例はおそらく釈迦の苦行の放棄に続くスジャータの「乳糜(にゅうみ)(ミルク粥)供養」の場面で、成道前後の仏伝諸相の一部であろう。bは断片である。

馬俑(中国 唐)

2010.04.24

ばよう(ちゅうごく とう)

墳墓の副葬品としてつくられたもので、いかにも力強く堂々とした姿をした馬俑である。首を少し傾けたところに、職人の優れた造形能力と力量がうかがわれ、唐代の写実性の高さをみることができる。装着された実用本位の馬具も正確に表現されており、随伴する武官の乗馬であろう。

東西交渉の盛んであった唐代、西域から多数の胡人(こじん)が中国を訪れたが、その姿は舞姫や武人、文官・女官の俑となって、馬俑などと組み合わされて墓室に収められた。

ビーズ飾り蓋付菓子器

2025.01.31

現状、アルカリ原料である硝石の添加過剰によって白っぽく変化している無色ガラス管、あわせて紫のガラス管に針金を通し、緑、黄、褐色のビーズを編み込んで木瓜(もっこう)形の菓子器を造形している。筋目を入れたガラス玉のつまみも愛らしい。底部分も編み込んだビーズ細工。江戸時代後期に江戸・芝神明周辺のギヤマン問屋が製作販売した作例と推定される。

黄色ガラスべく杯

2025.01.31

ベく杯(べくさかずき、べくはい)とは、つがれたら飲み干すまで下に置くことができない杯(盃)のこと。享保16年(1731)刊の狂歌集『雅筵醉狂集(がえんすいきょうしゅう)』「冬」の「水仙花」の項に、「盃の底に細き穴をあけ、指を以て其穴をふさぎて酒を盛しむ。仍(よっ)て飲盡(つく)さねば、下に置れぬ也。可の字は、文章の上に有て、下に置れぬゆへ、俗にべく盃と名づけ用ゆ」と見える。酒席の拳遊びなどの罰盃で、用いるのだろう。18世紀後期の江戸で、西洋風の器形をもった脚付杯(ゴブレット)を拳遊びの二人の間に置いているのを描いた絵画資料が知られる。

切子麻の葉文ガラス櫛

2025.01.31

高鉛のガラス素地を成形し、徐冷後に櫛本体と歯を慎重に切って、飾り櫛とした驚くべき入念作。前髪の前に留めた櫛で、文化文政以降に製作され、ギヤマン櫛と呼ばれたことと推定される。きわめて高価であっただろう。本器が貴重なのは、使用の痕跡があり、紐が残っていること。落ちないように紐で髪に縛り付けたものと思われる。往復研磨による手彫りならではの加工で、玉(ぎょく)や水晶細工にも通じる高度な技術を示している。江戸製と推定される。

深鉢形縄文土器(重要文化財)

2025.01.31

この土器は、国府遺跡で検出された大串菊太郎氏発掘の第18号人骨の胸上にあったものである。当人骨の右耳には玦状耳飾が着装されていた。さらに、人骨の胸部左右に長幅20㎝余、厚さ5~7㎝程の花崗岩自然石があり、頭部に非接合土器破片、胸部に石と鉢形土器の両方が置かれた状態で、いわば「覆鉢・抱石葬」と呼称できる状態検出されている。本資料は重要文化財に指定されており、平成18年度に修復を行った際に土器の底部に穿孔があったことが判明している。縄文時代前期。