簡文館について

簡文館の建物について

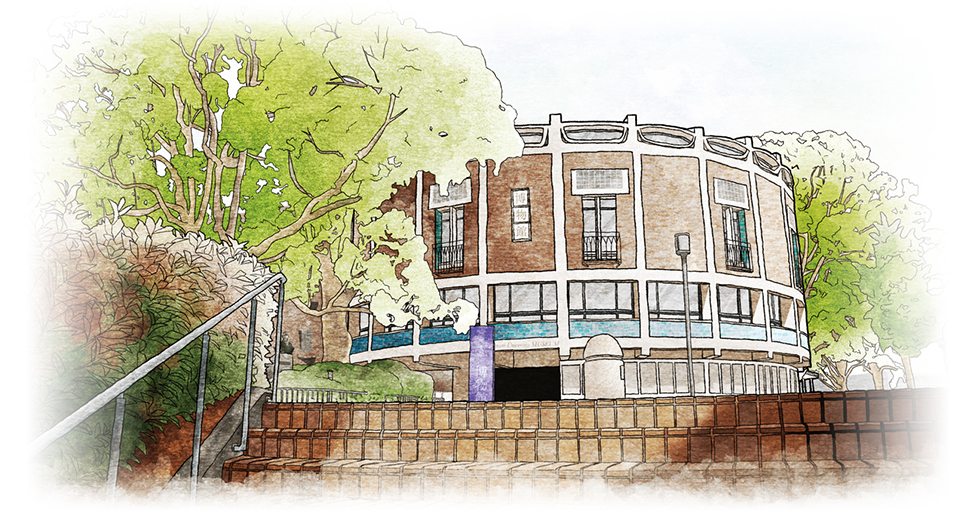

関西大学簡文館は、1922(大正11)年の大学昇格による一連の建設工事のなかで、1928(昭和3)年に図書館として竣工した部分と、1955(昭和30)年に主に閲覧室として増築された円形部分で構成されています。円形部分は、建築家・村野藤吾の代表作の一つと目される建築です。

大学図書館建築の代表的なものであるとして2007(平成19)年に国の登録有形文化財(建造物)に登録されました。2018(平成30)年には、大阪では初めての「戦後の建築」「大学の建築」「村野藤吾の建築作品」として、大阪府指定有形文化財(建造物)に指定されました。

- もっと詳しく

-

関西大学簡文館(大阪府指定有形文化財(建造物))

「関西大学簡文館」が平成18年度の「登録文化財」の1つとして登録されることが、平成19年3月16日(金)、文化庁から発表されました。関西大学の建築物では、初めての登録文化財(正式には「登録有形文化財(建造物)」)です。

「建築後50年を経過し、広く親しまれ、そこでしか見られない珍しい形を有している」ことなどが登録文化財に指定される条件です。「関西大学簡文館」は昭和3(1928)年に建築され、昭和30(1955)年に大幅な増築を受けています。その増築部分が昭和42(1967)年に文化勲章を受章した建築家・村野藤吾の作品であること、大学の図書館施設として代表的なものの1つであり、大学がそのような建物を保存しようとしたことなどから選定されました。

平成30(2018)年3月には、簡文館が大阪府指定有形文化財(建造物)に指定されました。 簡文館(旧図書館)とスタンド 1978年ごろ

簡文館(旧図書館)とスタンド 1978年ごろ関西大学簡文館の歴史

関西大学簡文館の一番古い部分は1928(昭和3)年に図書館として建築されました。その後、数度にわたって増改築を受けましたが、最も大きな工事は1955(昭和30)年、関西大学創立70周年記念事業の一環として実施されました。1967(昭和42)年に文化勲章を受章した建築家・村野藤吾が設計を行っています。現在、関西大学博物館の常設展示室となっている円形部分がこのときに増築されました。

1985(昭和60)年、図書館機能が新たに完成した総合図書館へ移転したのち、東西学術研究所・考古学等研究室・人権問題研究室が入りました。簡文館という名称もこのときに付けられました。

その後、1994(平成6)年に関西大学博物館が開設されました。2006(平成18)年4月に東西学術研究所が児島惟謙館へ移転し、同年10月にはその跡地に資料展示室が設置されました。2008(平成20)年に高松塚古墳壁画再現展示室が設置されました。2010(平成22)年に大阪都市遺産研究センター、2016(平成28)年にはその研究の流れを引き継ぐなにわ大阪研究センターが開設されました。現在、博物館と相まって関西大学の文化ゾーンを形成しています。

そして、簡文館は2007(平成19)年に関西大学の建物物では、はじめて登録有形文化財(建造物)に指定されました。2018(平成30)年には、大阪府内に現存する近代の最古の高等教育機関施設で、鉄筋コンクリート造の施設として貴重であること、増築された円形部分が戦前から戦後にかけて大阪を拠点に活躍した近代の代表的建築家の村野藤吾が設計したもので、大阪府内に現存する代表作であることが評価され、「戦後の建築」「大学の建築」「村野藤吾の建築作品」として、大阪府指定有形文化財(建造物)に指定されました。範囲 簡文館建物旧図書館部分及び円形建物部分 1棟 所在の場所 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 関西大学 構造、形式および大きさ 昭和 3年、鉄筋コンクリート造陸屋根建物 3階建

昭和30年、鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根円形建物 3階建建築面積 445.51平方m 総床面積 1,577.06平方m 建築面積 1,377.17平方m 延面積 4,058.73平方m 建築年代 昭和3(1928)年 関西大学図書館として竣工 昭和30(1955)年 円形建物・書庫を増築

(村野藤吾設計、竹中工務店施工)昭和42(1967)年 書庫を増築 昭和53(1978)年 1階ピロティ部分に事務室を増築

コンクリート打放部分塗装昭和60(1985)年 1階の事務室を「考古学等資料室」に用途変更 平成6(1994)年 正面開口部の一部封鎖、照明を新設

「関西大学博物館」を開館 ※1平成17(2005)年 旧書庫部分を撤去 平成18(2006)年 旧書庫部分に増築棟を建築、「なにわ・大阪文化遺産学研究センター」を始動 ※1

施設設置者 学校法人関西大学 指定年月日 平成6年4月1日 登録 博物館相当施設 所在地 大阪府吹田市山手町3-3-35 関西大学千里山キャンパス簡文館内 延床面積 2,970平方m 特別展示室 262平方m 常設展示室 350平方m 増築棟 1,588平方m 事務室・実習室等 405平方m 簡文館のみどころ

外観:円形建物のフォルム

外壁:赤や青、緑のタイルのレリーフ、昭和3年建築部分の外壁

内部:螺旋階段、葡萄のオーナメント、博物館特別展示室の白壁、博物館常設展示室の天窓簡文館という名称

「簡文館」の名称考案者は、図書館長を務めたこともある故大庭脩文学部教授です。 中国の古典「中庸」の中に「君子之道、淡而不厭、簡而文、温而理」(君子の道は淡薄であるが、いつまでも厭かない。簡単であるが、かえってそのかざりに見るべきものがある)とあり、ここからとられました。

建築家 村野藤吾

村野藤吾は明治24(1891)年、佐賀県の唐津に生まれました。早稲田大学理工学部卒業後、大阪の渡辺建築事務所に就職し、一貫して大阪を本拠として活躍しました。昭和42(1967)年には文化勲章を受章しています。

代表作には「旧そごう百貨店大阪本店」「心斎橋プランタン」「志摩観光ホテル」「世界平和記念聖堂(重要文化財)」「新歌舞伎座」「日本生命日比谷ビル(日生劇場)」などがあります。 関西大学の千里山キャンパスでは、昭和26(1951)年から約30年間に40近くの建物を設計しています。

1年史資料展示室

1886(明治19)年11月の関西法律学校創立から、一大総合学園に発展した今日までの関西大学のあゆみを、時代ごとにさまざまな資料と映像でわかりやすく説明、展示しています。

2博物館特別展示室

博物館実習展や季節ごとの企画展を開催しています。天井の高い大空間となっています。堅固な建物ですが、柱や壁に板材で腰壁をめぐらすしつらえにより、軽やかな印象の空間となっています。

3博物館常設展示室

重要文化財16点と重要美術品12点を含む、考古資料約700点を展示しています。

根幹の、大阪毎日新聞社第5代社長本山彦一が蒐集した約2万点のコレクションは、一括して国の登録有形文化財となっています。

4藤ノ木古墳石室(復元)

朱(水銀朱)塗りの家型石棺です。これは、奈良県生駒郡斑鳩町で発見された藤ノ木古墳の石棺を復元したもので(凝灰岩製)、石棺がどのようにして石室に埋納されたかを実験で確かめるために作られました。

5ぶどう模様のレリーフ

昭和3年に建った建物内部は、廊下や階段は1.5mほどの高さまで布目タイルを貼り、その上部から天井までは漆喰が塗られています。また、主要な部屋につながる扉は上部を半円形とし、ぶどう模様のレリーフが飾られています。

6螺旋階段

千里山キャンパスの中で最も村野らしい優美な階段。村野が設計した階段の美しさには定評があります。薄いスラブ(床)の階段と、社交ダンスのしなやかな腕の振りを連想させる木製手すりのなめらかさに村野らしさが光っています。

7ガラスのひさし

1952(昭和27)年に竣工し、2005(平成17)年に解体された岩崎記念館別館から移設されたものです。屋根面はガラス、支柱やフレームは自由な曲線の鉄棒によって構成され、アールヌーボーを彷彿させるデザインとなっています。

8高松塚古墳壁画再現展示室

高松塚古墳の壁画を再現展示しています。「世紀の大発見」といわれる高松塚古墳壁画の発見は、1972(昭和47)年3月、網干善教助教授(当時、のち関西大学名誉教授)が関西大学の学生たちを率いて行いました。

村野藤吾により、増設部分を設計

佐賀県唐津市に生まれる。早稲田大学理工学部卒業後、大阪を本拠地として活躍する。旧そごう大阪店(現存せず)、梅田吸気塔など大阪の都市景観に欠かせない建築物を設計した。また、渡辺翁記念会館(宇部・重要文化財)、世界平和記念聖堂(広島・重要文化財)、尼崎市庁舎、カトリック宝塚教会、日生劇場(東京)など、全国各地に300を超える作品を残している。1967(昭和42)年、文化勲章を受章。

関西大学の千里山キャンパスでは、1949(昭和24)年から約30年の間に40近くの建物の設計をしている。施設の更新により失われたものも多いが、約半数の施設が現存している。

関西大学に現存する村野建築の例(千里山キャンパス内)

円神館

円神館 KUシンフォニー

KUシンフォニーホール

第3学舎

第3学舎 関西大学

関西大学第一高等学校1号館

1955(昭和30)年に村野藤吾により増築。柱が壁面を区切り、その間に焼成時に塩水を使うこげ茶色の塩焼きタイルが貼られています。2階のバルコニー部分は、こげ茶の他に青・緑・黄のタイルを用いてモザイクが施されており、豊かな表情となっています。縦長の窓が8つ並び、窓の上部にはガラスブロックがはめ込まれています。さらにその上には18箇所の横長の高窓があります。天井には円形のガラスブロックによる天窓もあり、多様な光が差し込みます。

1928(昭和3)年竣工部分は、学内初の鉄筋コンクリート造の建物です。鋭くとがった塔の形を模した装飾用の付柱(ピラスター)が均等に配置されています。その付柱の間に、縦長の窓が並び、2階と3階の窓の境目は、はざま飾り(トレーサリー)で装飾されています。階段室は塔屋とし、全体的に垂直を強調したゴシック様式となっています。外観は、白いモルタルを箒やササラで掃き付けた、凹凸のあるドイツ壁となっています。

1922(大正11)年

大学昇格

1926(大正15)年

図書館設計案完成

1928(昭和3)年

図書館竣工

1948(昭和23)年

新制大学発足

1955(昭和30)年

村野藤吾設計の図書館増築工事竣工

1978(昭和53)年

円形図書館1階のピロティ部分を事務所に改築

1985(昭和60)年

総合図書館開館、旧図書館を「簡文館」と命名し、考古学等資料室、東西学術研究所、人権問題研究室が移転

1994(平成6)年

関西大学博物館開館

2005(平成17)年

書庫解体工事

2006(平成18)年

簡文館増築棟竣工、年史資料展示室を開設

2007(平成19)年

国の登録有形文化財(建造物)として登録

2012(平成24)年

耐震改修工事を実施

2018(平成30)年

大阪府指定有形文化財(建造物)に指定