消費者目線で「夏でも売れる和菓子」を作る!社会学部池内ゼミのチャレンジ

学び

アイスやかき氷など、ひんやりスイーツが食べたくなる暑い夏。ただ、和菓子となると、少し夏場は売上が落ちてしまうそうです。そこで立ち上がったのが、社会学部の池内裕美研究室。夏でも食べたくなるような和菓子を作ってみようと、企業との産学連携を行い、2019年8月に通販サイトで販売を始めました。下記記事は、販売が始まった当初に取材したもので、商品企画に携わった学生たちの声を紹介します。

(好評につき、現在も販売は継続中ですが、既に売り切れの商品があります。現在の在庫限りで、一旦終了となる予定)

※以下の記事は2019年10月15日掲載の「ほとんど0円大学」の記事を加筆・修正して作成しています。

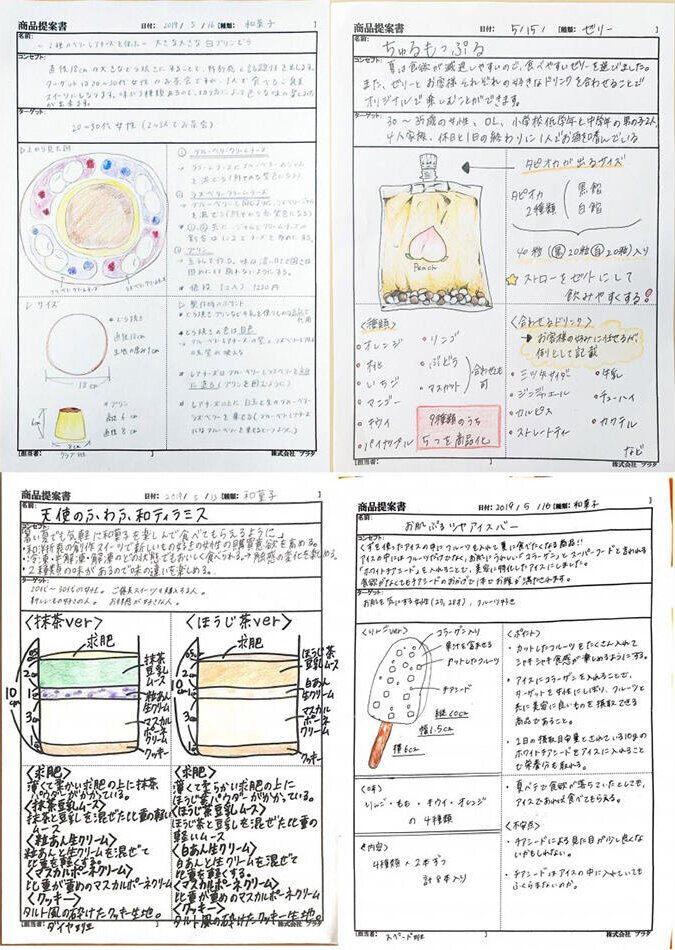

2019年8月1日から、社会学部・池内裕美研究室と株式会社プラタの産学連携による新しい和菓子が販売されている。夏に売上が落ちるという和菓子をテーマに、学生の自由な発想を取り入れ、「夏でも売れる和菓子」をコンセプトにした。結果的には和菓子だけでなく、洋菓子の要素も取り入れた和洋菓子も考案。計4つの商品を販売することになった。

産学連携といえば、大学のもつ研究成果を商品化する、企業を悩ませる課題が出発点になることが多い。今回和菓子を考案したのは、社会学部で消費者行動や心理学を学ぶ学生たち。社会学部の学生ならではの視点で開発された4つの和菓子についてお話を伺った。

夏でも売れる和菓子作りに挑んだのは、池内裕美教授の研究室に所属する学生たちと、今回初めて食物食品販売にのぞむ株式会社プラタ。

池内研究室では主に、消費者行動や心理学について研究をしている。学んだ知識を当てはめながら、製品の開発や販売促進にどうつなげるか、企業の協力のもと、実地で学ぶのもこの研究室の特長だ。

昨年はスマートフォンケースを開発。今年は夏に団子の売上が落ちがちなことにヒントを得て、「夏でも売れる和菓子」にチャレンジすることになった。

大学と企業のコラボといえば、研究成果をそのまま商品やサービス、企業の課題解決へ転用するものが多い。しかし、このゼミでは「どう伝えれば、どう見せれば、消費者の心をより動かせるのか」ということが要になっていると池内先生はいう。

出来上がった商品をどう売り、どのくらい売れるのかも学びの一貫になっている。

販売している和菓子は「ひんやりフルーツの花柄和風タルト(手前)」、「冷んやり!もっちり!ぷりんあらもぉどら(中央左)」、「ぷるっと美しくずアイス(中央右)」、「ふわふ和豆乳ティラミスムース」の4種類。

今回は店頭販売ではなくECショップでの販売となるため、味はもちろん、見た目や検索ワードを意識したネーミングなど、隅々までこだわっている。

しかし、こだわっているからこそ、すんなりと開発が進んだわけではない。企業とのコラボ、実際に販売する商品だからこそ苦労した点もあるという。

「冷んやり!もっちり!ぷりんあらもぉどら」に携わった小西真由さんは「プリンの入ったどらやきというのは決まっていましたが、商品にするにあたって中に入れるものは、かなり変更が入りました」と語る。

「はじめはクリームチーズを入れようと考えていましたが、サイズが大きなこともあり、重いんじゃないか、と。他にも高さを出したいが、皮の重みで高さが出ないからどうしようか、とか。実際に商品を作ってくださる企業の方と試行錯誤を重ね、現在の形になりました。商品として成立させることの難しさを実感しました」。

「ひんやりフルーツの花柄和風タルト」の担当班だった山中菜摘さんも「当初のアイデアから完成まで、ターゲットの見直しから商品案の変更まで、かなり苦労しました」という。

最初は小学生の子どもをもつ30代の女性を想定し、家から出ずともオリジナルドリンクを作れる商品を考案。しかし、「子供がいて忙しい人が手間をかけてわざわざ作るだろうか?」など、企画とターゲットのニーズのズレを指摘されたそう。紆余曲折を経て、「外に出ず、すぐに食べられる商品ということで、小さいタルトにたどり着きました」という。

「『アイス』というアイデアを出したところ、食品開発についてアドバイスをいただいた株式会社デリコの担当者の方から『くずアイスというものがある』ことを教えていただきました」と語るのは、「ぷるっと美しくずアイス」を担当する嚴樫幸美さん。

「開発に関わる中で、自分たちのやりたいことをどう表現し、間違いなく伝えるかということに苦労しました。メールでのやり取りが主だったので、文章だけで自分たちの思いを伝える難しさがありました」と、共同での開発ならではの苦労があったという。

商品の完成=ゴールではない。今回は実際に「売れる」ことも目標となる。直に手に取って選ぶわけではないECショップでの販売であり、ライバルは大きなECモールでの同じカテゴリ内の既存商品となる。

商品の見栄え、ネーミング、商品説明だけではなく、検索から購入まで消費者がどう行動するかというところまで、「売るため」のあらゆる工夫が凝らされている。

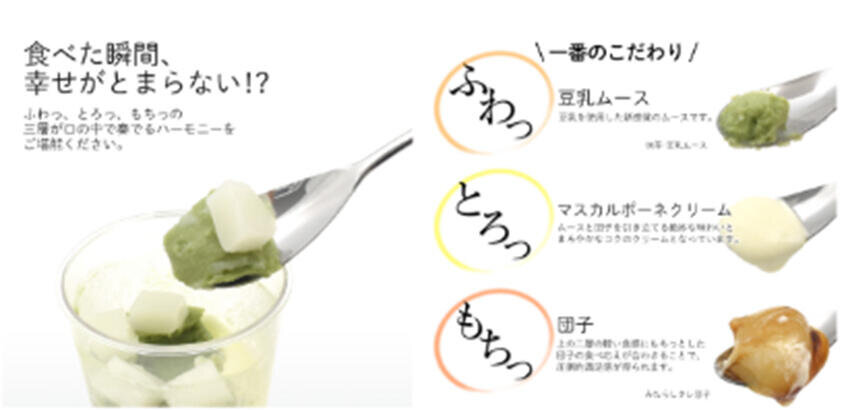

たとえば「ふわふ和豆乳ティラミスムース」は、ムースやマスカルポーネクリーム、お団子など3つの層が特徴。「写真でも3層であることがわかるように撮影にかなり気を使いました。ウェブページでも商品をイメージしやすいように、『ふわっ』『とろっ』『もちっ』というオノマトペを使った説明をしています」。

また、「ひんやりフルーツの花柄和風タルト」では、競合がひしめく中、原料に「宇治抹茶」や「宇治ほうじ茶」を使用していることなどをアピール。「既存のブランドの力も借りて消費者の目を引き、ページに誘導することを狙っています」(山中菜摘さん)という。「冷んやり!もっちり!ぷりんあらもぉどら」も、もともと競合が少ないカテゴリではあるが、さらに皮を白くして他のどらやきとの差別化を図ったり、名前に「プリン」と入れたりすることで目を引き、購入へつなげている。

「ぷるっと美しくずアイス」では、商品名にくずアイスならではの「ぷるっ」とした触感を入れたほか、美容を意識したネーミングに。さらにSNSに載せるときは、検索されることを想定し、アイスとフルーツ名など、一般的な言葉のタグを使用。検索に引っかかりやすくして、ページに誘導する形にしているという。

「こういったことは日頃学んでいる心理学からの気づきだと思います。学生たちはマーケティングのセオリーももちろん踏まえていますが、そこから先、どのように消費者の心を動かすのかというところで、心理学の知識が生きてきます」と池内先生。

「ネーミングひとつとってもどれも長くなっています。学生たちは商品名を覚えてもらおう、ということはあまり考えていないと思います。商品名をあえて長くすることで、目に留まり、『なんだろう?』と思わせるなど、とにかく消費者の興味を惹こうと工夫した結果だと思います」と語る。

販売がスタートしたところ、ぷるっと美しくずアイス、ひんやりフルーツの花柄和風タルトの人気が特に高かったようで、売り切れとなりました。ただ、どの商品も楽天市場のカテゴリ内でデイリーランキング1位、2位を獲得したり、ウィークリーランキングで1位を獲得したりなど好評を博しました。

販売を行うことで見えてきた気づきを活かして、現在は「冬に売れる和スイーツ」を考案中とのこと。コロナ禍でオンライン授業を余儀なくされているなか、味覚に関わる打合せはより想像力や伝え方に工夫が必要です。学生たちはグループ内で協力しながら、試行錯誤を続けています。

8月に入ってからは、株式会社プラタにて試食会を行い、商品の方向性の話し合いを行いました。ゼミメンバーが直接会うのは1月末以来で、再会の喜びもひとしおだったようです。

|

|

おうち時間を明るくしてくれる、おいしい和菓子。どんなワクワクするネーミングやおいしい味のコラボが生まれるのか、期待したいです。