路上から社会が見えてくる。社会学部の永井良和先生に聞く、考現学と「街歩き」のススメ

学び

考古学と聞けば、インディ・ジョーンズのような太古のロマンあふれるイメージに胸踊る人も多いだろう。それでは、「考現学」ということばがあるのはご存知だろうか?

「古い時代を考える学問」が考古学なら、考現学は「現在を考える学問」ということになる。なんでも、遺跡の発掘や古代文字の解読のかわりに、街に繰り出して現在の風景や文化からさまざまなものを読み取る学問らしい。

都市社会学・大衆文化史が専門の社会学部・永井良和教授によれば、日常に考現学の視点を取り入れると、いつも見ている街の景色がちょっとしたアドベンチャーになるという。そんな考現学の視点の持ちかたと、永井先生が25年以上にわたってゼミで続けてこられた「街歩き」についてお話を伺った。

※この記事は2020年9月17日掲載の「ほとんど0円大学」の記事を一部修正して作成しています。

扱うテーマは社交ダンス、野球ファンの行動、探偵など多種多様。

早速ですが永井先生、考現学とはどんな学問なんでしょうか?

「考現学はアカデミックな学問というよりも、在野の研究者の間で実践されてきた『民間学』です。考古学者が遺跡から掘り出されたものから当時の生活を想像するのに対して、考現学は現在の日常生活で目にするものを起点に社会について考えます。街に出て、身の回りの対象に目を向け、記録し、そこにどんな背景があるのか考えを巡らせる。明確な定義は難しいですが、そういった現実との向き合い方こそが考現学のポイントだと思います」

考古学ならば地道な発掘作業が大きな発見につながるのだと思いますが、考現学では街に出て風景を見たり、写真に撮ったりするだけで何か発見があるのでしょうか?

「たとえばインスタ映えする写真を撮るだけでは不十分で、少し前と比べて今はどう変化しているか、という比較の視点が大切ですね。

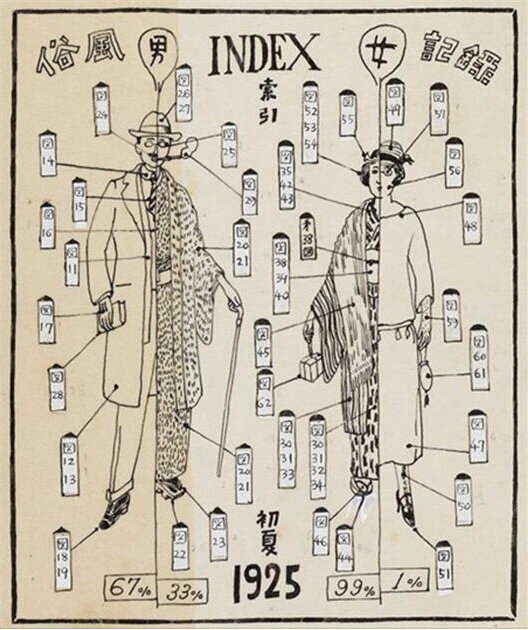

そもそも、考現学という言葉を生み出したのは、昭和初期に日常生活のなかの衣食住を研究していた今和次郎(こん わじろう)という人物です。彼の考現学の原点は、関東大震災によって破壊し尽くされた東京で、次々と建てられていたバラック(仮設建築)をスケッチしたことでした。また別の研究では、彼は銀座を歩いている人の服装や髪型を分類して、その数を記録し、イラストでも残しました。

災害の後に街が生まれ変わろうとする様子や、人々の服装が和装から洋装へ変わってゆく様子に社会の大きな変化を見出したことが、彼が後に考現学と名付ける活動を始めた動機だったわけです」

なるほど、街の変化を感じ取ることが考現学の第一歩ということですね。

「個人的な体験と街の風景が重なり合った時に研究につながる発見が生まれるということもあります。

例えば私の場合、プロ野球をとりまく文化に関する研究(『南海ホークスがあったころ 野球ファンとパ・リーグの文化史』橋爪紳也氏と共著 2003年 紀伊国屋書店、2010年に河出書房新社より文庫化)をまとめたのは、当時私が応援していた南海ホークスが福岡ダイエーホークスに転身し、本拠地・大阪球場がなくなっていく景観の変化を目の当たりにしたことがきっかけでした。

その跡地に建ったなんばパークスのあたりに行くと、今も大阪球場がダブって見えるんです。ゼミの学生たちと一緒に歩いているときにそんな風景に出会って立ち止まると、『先生また私たちに見えへんもん見てはる』と呆れられます(笑)」

個人的な体験を社会の中に位置付けてみると、研究すべきテーマが見えてくる。風景がそのきっかけになることがあるわけですね。

さて、それではここからは考現学的な視点の実践編として、永井ゼミの「街歩き」についてお聞きしたいと思います。1994年から「街歩き」を続けているそうですが、どんな活動なんですか?

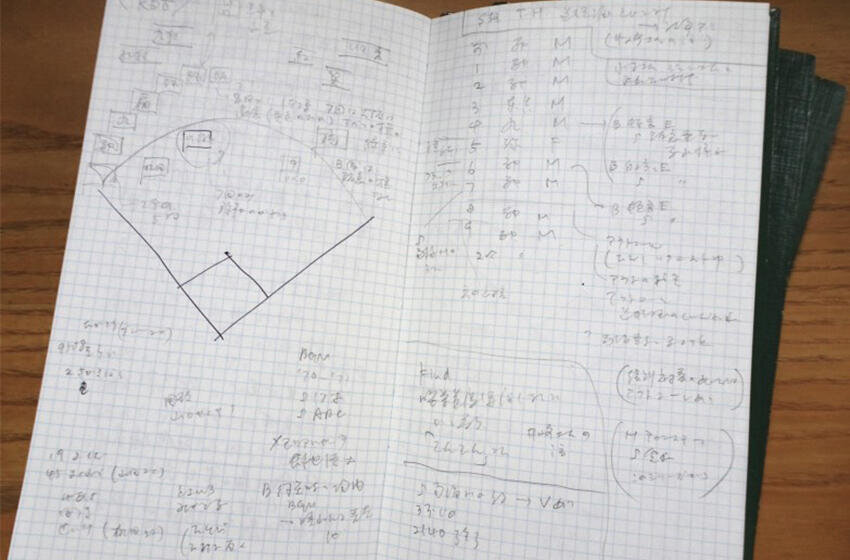

「だいたい2カ月に1回ぐらい、時間と場所だけを決めてゼミ生たちと無目的に街を歩いて、見つけたものを各自で写真に撮ったりメモしたりしています。何かおもしろいものが見つかる場合もあれば、空振りの場合もある。授業ではないので、参加するかどうかは学生の自由です。最近はコロナで中断してしまっていますが......」

そう聞くとかなりユルくて楽しそうですね。卒論のテーマにつながったりはしないんでしょうか?

「街を歩いていろいろ目にした経験が下地になり、学生一人ひとりの体験として蓄積されてゆくことが大切なんです。そしていつか自分一人で歩き出したときに、研究テーマにつながるような何かが見つかるわけです。だから、街歩き自体はほとんど無駄。無駄に歩いて、喋って、お酒を飲んで、それでいいんです。

さらに言えば、街歩きは続けているうちにその人のライフスタイルになる。就職して、結婚して、子育てを始めても、考現学的な目は衰えません。永井ゼミでは5年に一度、卒業生たちを招いて日常の中で見つけた面白いものを写真に撮って報告しあう大同窓会というのを行うのですが、もう中年になった元ゼミ生の報告などを聞くと、街歩きがそれぞれの人生にしっかり根付いていることがわかって嬉しくなります」

日常が新しい発見に満ちていると人生が豊かになりそうですね。私もさっそく街歩きを実践してみたくなってきました! ということで、考現学的な目を育てる街歩きのコツを教えていただけませんか?

「ひとつは、大きく見ようとせずに、とにかく細部にこだわるということ。名古屋に今和次郎の考現学の研究スタイルをまさに実践していらっしゃる岡本信也さん、岡本靖子さんというご夫妻がおられますが、おふたりの研究に、物干し竿の支柱の上に帽子のようにかぶせてある缶詰の空き缶を調査したものがあります。昔は木製の支柱や杭がよく使われていましたが、雨で腐ってしまうので空き缶を被せて傷みを防いでいたんです。そういったものを調査してみると、缶詰食品が減ったり、庭のある家が減ったりといった変化の中で街の風景から『缶詰の帽子』が姿を消してゆく。普通に歩いていると見過ごしてしまいそうな細部から、食生活や住宅事情の変遷が垣間見えるわけです」

棒にかぶせてある缶、たしかにどこか懐かしい情景ですが、そんな細部からも突き詰めれば社会の変化を読み取ることができるんですね。

「もうひとつは、ツッコむ精神。街で何か普通じゃないものを目にした時に、かすかな違和感を覚えますよね。それを無視して通り過ぎるのではなく、二度見するのが大事なんです。それで、見つけたら『なんやこれは!』と声に出す。いちいち声に出していると愉快な気分になってきます。たとえばこの写真を見てください。どこかおかしくないですか?」

何の変哲もない駅そばの看板ですが......あっ、これ写真がうどんですね!「阪急そば」って書いてあるのにうどんだ!

「おかしいでしょ? 毎日見てると全然気が付かないんですが、留学生が気づいたりする。で、実際に調べてみると関西の駅そばで売れているのはほとんどがそばじゃなくてうどんなんです」

なるほど、実は私も毎日のように目にしていましたが、全く気が付きませんでした!

「そして最後のコツですが、見つけたものを人に話すこと。この写真もいろんな人に見せると、その人の使っている沿線の駅そば情報を教えてくれたりして、話が展開していくんです。それもSNSで完結させるのではなくて、外に出て人に会って話すと一層手応えがあると思います」

街歩きのコツをまとめると、「大きく見るのではなく、細部にこだわる」、「気になるものを見かけたら、立ち止まって振り返る」、そして「発見を人に伝えてみる」ということですね。

「それができれば、誰でも一生楽しめる娯楽が身につきます。お金もかからず友達も増えますよ」

最後に少し堅い話題になってしまうのですが、コロナでまさに街の様子が大きく変わろうとしている今、考現学的なアプローチはどんな風に役立つでしょうか?

「とても大切なポイントですね。今まで私たちは、戦争や大規模な自然災害によって街の様相が大きく変わった節目を幾度か経験してきました。コロナはそれらに匹敵する大きな変化をもたらすでしょう。短期的には、潰れてしまったお店が入れ替わる。長期的には住居や公共空間がソーシャルディスタンスに対応して作り変えられるかもしれません。そうした変化が現に起こりつつあるということを皆さん体感していますよね。

そこでまずは、今まで私たちが生きてきたコロナ以前の原風景も忘れないでいただきたいです。これまでの経験と比べることで、今後の社会がどう変化していくのかをしっかり見定めてほしい。そして、それぞれの身の回りの変化を記録することが大切です。写真でも日記でも構いません。記録が残っていれば、何十年と経った後からでも、コロナで何が変わって何が変わらなかったのか、社会はいい方向に進んでいるのか、あるいはその逆か、見極める大切な材料になるはずです」

原風景ということばが非常に重いですね......。細部に目を配ることで、大きな流れを冷静に見定めることができる。まさに今、考現学的な視点が大切になりそうですね。

通勤通学やちょっとした買い物の時、いつもの風景の小さな変化に気をつけてみると思わぬ大発見がひそんでいるかもしれない。3つのコツを意識して、今日から考現学的街歩きをはじめてみてはいかがだろうか。