- HOME

- 研究紹介

- 文部科学省戦略的研究基盤形成支援事業採択プロジェクト

- 次世代ベンチトップ型シーケンサーによるゲノム・エピゲノム解析に基づく統合的健康生命研究

研究紹介

ゲノム・エピゲノム研究ユニット

次世代ベンチトップ型シーケンサーによるゲノム・エピゲノム解析に基づく統合的健康生命研究

| 研究代表者 |

化学生命工学部 教授 老川 典夫 |

|---|---|

| 研究者 |

化学生命工学部

|

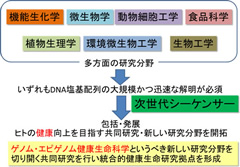

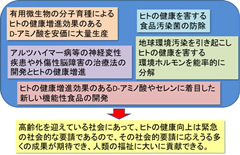

これまでの生命科学の進歩は、遺伝子DNAの塩基配列(ゲノム情報)の解読による所が大きいといえます。この過程には、プライマーを蛍光標識する方法(第1世代)やターミネーターを蛍光標識する方法(第2世代)のDNAシーケンサーが貢献してきました。しかし、近年の生命科学では、さらに進化した次世代DNAシーケンサーが登場し、逐次DNA合成を用いた超並列シーケンシングとメタゲノム解析(生物群のなかの多数の個体のゲノム情報を同時に得る)が可能となり、これを用いたゲノムとエピゲノム解析が急速に進んでいます。本プロジェクトでは、次世代シーケンサーを2機種導入し、それにより従来はできなかったメタゲノム解析を含むゲノム・エピゲノム解析を共同して行います(図1)。同一の研究方法のもとに連携し発展させ、シーケンサーを目的別に性能評価し、最適で能率的な解析手段を採用することにより、従来の研究成果を飛躍的に発展させます。そして、ヒトの健康向上を目指し、有用微生物(D-アミノ酸生産菌、環境ホルモン分解菌)の全ゲノム解析による分子育種、有害微生物(食品汚染菌)の全ゲノム解析による防除法開発、動物神経細胞のエピゲノム解析による神経変性疾患の治療法開発、植物細胞のエピゲノム解析による機能性食品の開発を行うことにより、世界的な健康生命研究拠点を形成することを目的とします(図2)。

したがって、研究体制は、対象とする生物種の違いにより3研究チーム(微生物ゲノム研究チーム、動物細胞エピゲノム研究チーム、植物細胞エピゲノム研究チーム)から構成しますが、生物種の枠を越えて、またゲノム・エピゲノムの枠を越えて、同一の研究方法のもとに連携を図るものです。

本プロジェクトでは、次世代シーケンサーという同一の研究方法のもとに、多方面の研究分野を包括し発展させ、ヒトの健康向上を目指して、共同研究を行います。したがって、本プロジェクトは、ゲノム・エピゲノム健康生命科学というべき新しい研究分野を切り開く共同研究です。