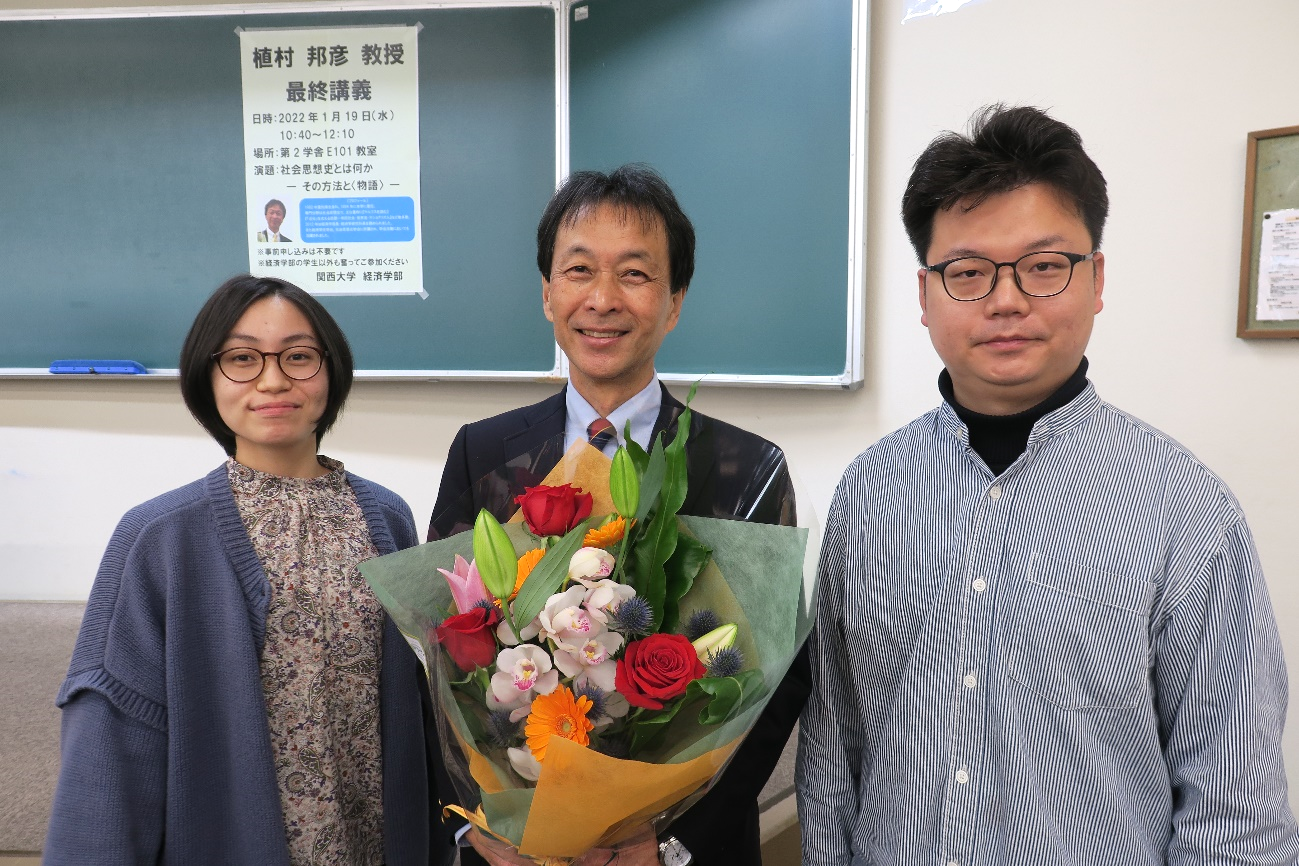

1月19日に植村邦彦教授の最終講義が行われました

1月19日(水)2時限10時40分より、植村邦彦教授の最終講義が行われました。コロナ禍で、密を避け、広い教室になるべく距離を取りながらですが、多くの人が聴講に訪れました。先生の講義の受講生、ゼミ生、そして卒業生、経済学部から多数の先生方、それだけではなくおそらくは先生の御本の読者の方々が駆け付け、盛会となりました。

御講演のテーマは、「社会思想史とは何か――その方法と〈物語〉」です。

植村先生は、経済学部に進学したきっかけを「1968年チェコ事件の衝撃」と述べられました。ご自身のことを「傲岸不遜な若造だった」と表現され、学部時代に社会思想史の授業に出会われて夢中になったお話をされました。3人の先生の講義に、毎年、何度も出席されたというのです。当時の、若い、ご自身の意見を先生方にぶつけておられたエピソードを照れながらご披露されました。

先生は「本を読んでそれが仕事になるならば」と研究者を志したとおっしゃいました。その後、少し慌てて、「もちろん、社会思想史をもっと勉強したいと思っていたことも確かです」と付け加えられました。勉学や思索を職業にするということはどういうことか。植村先生は、プロの研究者になってから、それまで培ってきた考えを「言語化できるようになった」とおっしゃいました。そして、大学院で師事した良知力先生との対話に答えるように思索を続けてこられたというお話は印象的でした。

中盤では「社会思想史の方法」について、コンテクスト主義的方法論という、思想を研究するために必要な訓練、あるいは理解や対話のために文脈や前提を共有することの重要性について説明されました。その上で、御講演のメインテーマで、植村先生にとって永遠のテーマである「社会思想史の〈物語〉」の問題について語られました。社会全体の思想の歴史を考えるとき、そこに残されているのは民衆の思想ではなく、力を持つ側の人々が記してきた言葉なのではないか。実は、大学3年生の時に書かれた「民衆の思想史は可能か?」というレポートが、植村先生の思想の原点を表していたというエピソードに深い感銘を受けました。民衆の思想史を書くという容易に実現できない理想のために、先生は「支配する側の言説によりながらもそこから読み取れる矛盾を明らかにして、それについて考え、自分なりに何ができるかを模索してきた」とおっしゃったのです。

大学で教鞭を執られて40年以上、植村先生が学生に対して心がけてきたことは、自分が「当たり前」だと思っていること、思ってきたことを、「当たり前」だと思ってしまっているのはなぜかを考えられるように指導することだそうです。「当たり前」は、常に変化しています。その変化の中でも、自分がより幸せになるために、今まで見えていなかった選択肢が見えてくること、それが、社会思想史の研究が人々の役に立つということであると、最後に植村先生はおっしゃいました。

経済学部副学部長 北波道子