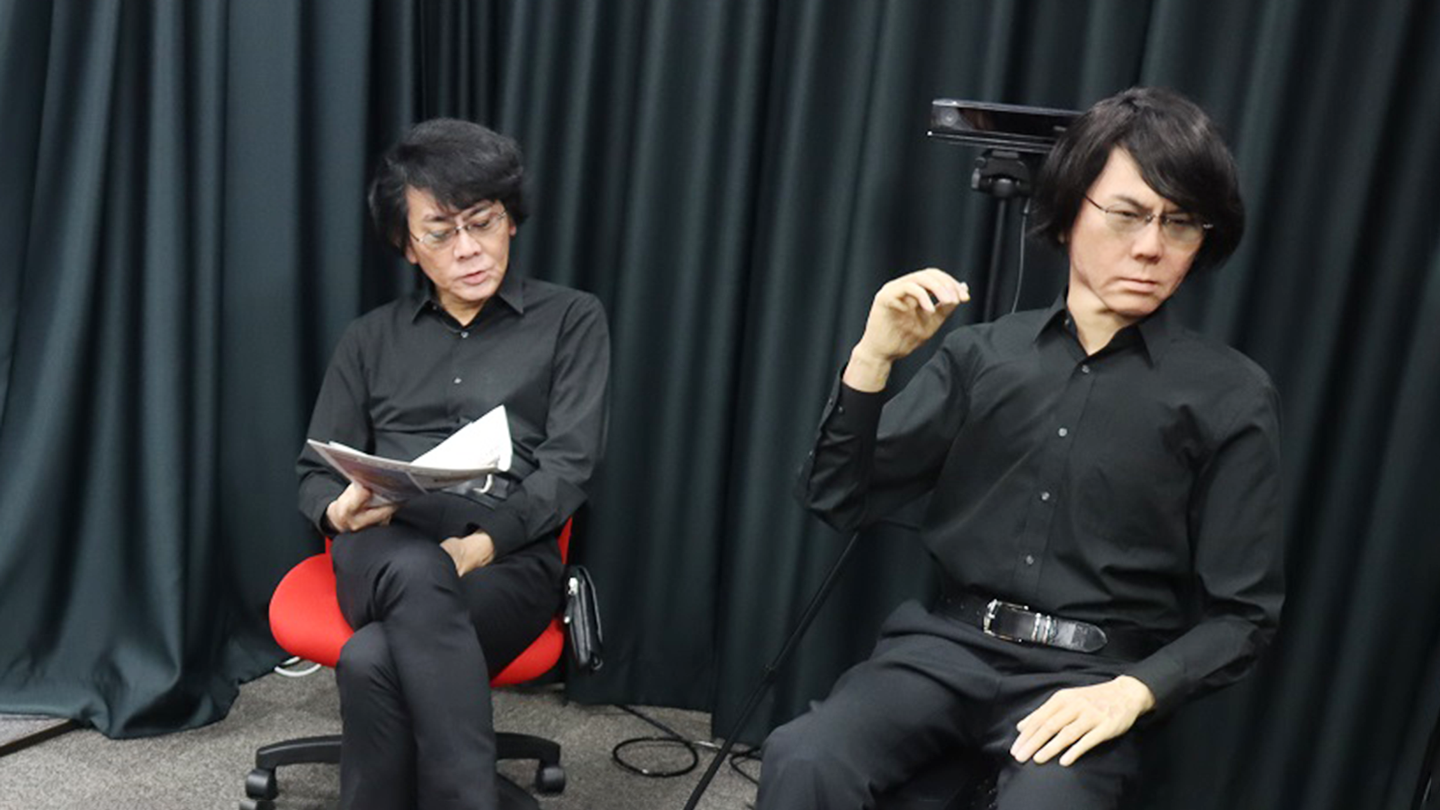

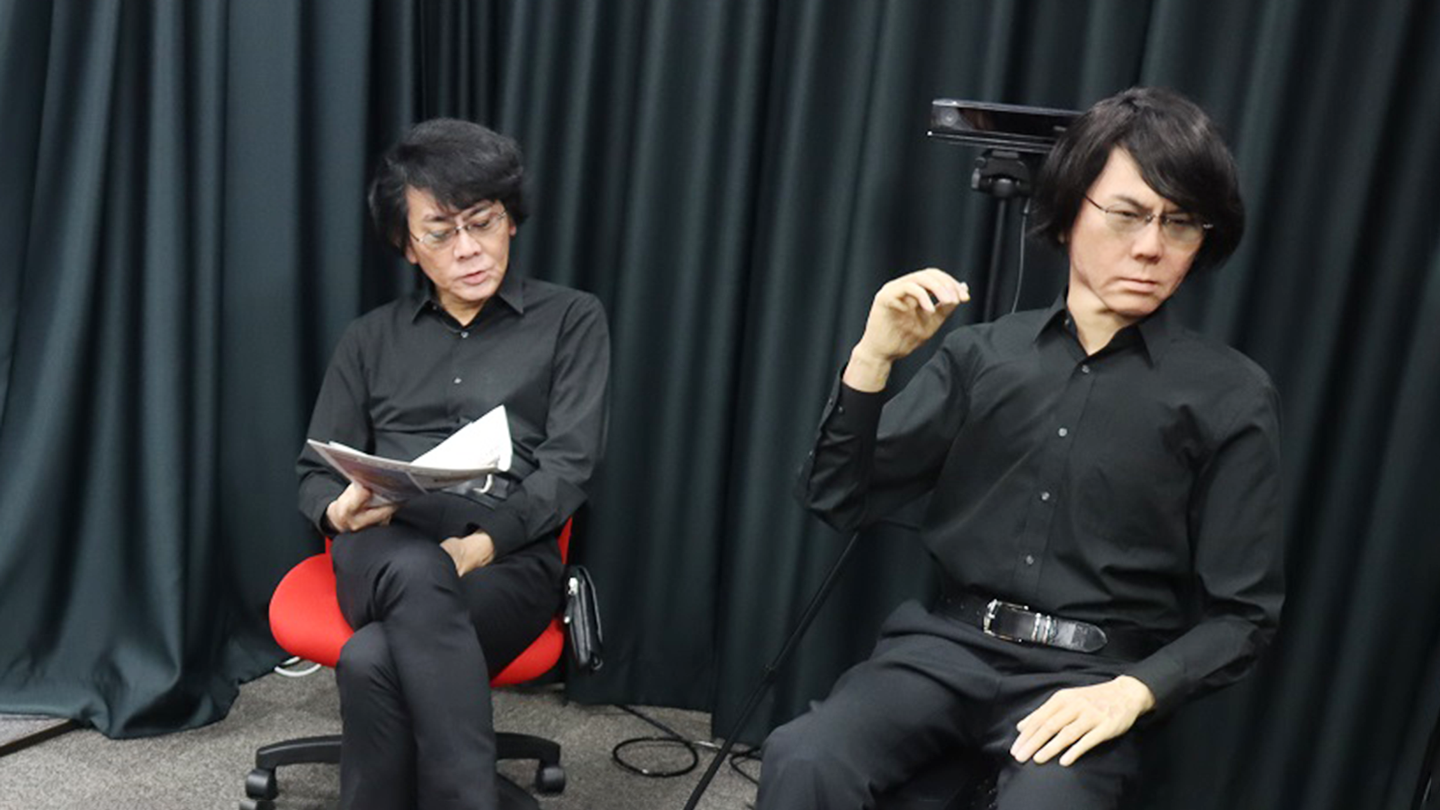

/大阪大学教授 石黒浩 /映画作家 河瀨直美

半年後に迫った大阪・関西万博。なんといっても中心となる8つのシグネチャー・パビリオンがどんなものになるのか、は万博の中でも最も注目されるポイントだ。8人のプロデューサーは今もっとも多くの視線を集める知の巨人、クリエイターの方々。「私たちがやらなきゃ誰がやる!?」「万博のワクワク感を伝えたい!」と活動する関大万博部の部員らが、万博応援マガジン「EXPOST」の企画で、このプロデューサーのうち2人にインタビューした(インタビュー内容は「EXPOST」にも掲載)。

「いのちの未来」の深い可能性

最初に訪れたのはロボット工学(アンドロイド)で知られる石黒浩・大阪大学教授。万博部の西山美里さん(環境都市工学部3年次生)と坂井一貴さん(社会安全学部1年次生)が研究室を訪問した。

- 坂井さん

- 石黒先生がプロデュースされる『いのちの未来』は、どんなシグネチャーパビリオンになるのでしょうか?

- 石黒教授

- 約30体のロボットと約20体のアンドロイドを使って50年後の未来を体験してもらいます。人間はこれまで科学技術によって能力を進化させてきました。これからも人工知能(AI)などの技術を発展させ、いのちの可能性を飛躍的に拡げるのは間違いない。50年後、いのちはどこまで進化し、私たちの暮らしにどんな幸福をもたらしてくれるのか。3年前から企業の若手社員たちと住まい、街、健康、移動、仕事などさまざまな視点から考えてきました。そこから生まれたアイディアの一部をパビリオン内の展示や映像で紹介します。

- 坂井さん

- 1000年後の未来のアンドロイドの展示がある、というのも話題ですが、どんな姿になるのか、ちょっと想像がつきません。

- 石黒教授

- 今のロボットはまだ人間の道具ですが、いずれ両者は一つになると考えています。そんな人間とロボットが融合した世界はどうなるのかをデザイナーやアーティストたちと議論しています。それを1000年後の未来を象徴するアンドロイドとして展示します。アート的な作品になりますが、具体的な姿はまだ秘密です。

- 西山さん

- 先生が担当される「いのちを拡げる」というテーマには、ただ量的に寿命を伸ばすだけではなく、限られたいのちの質を高めることも含まれると思います。人間には生きがいも大切ですね?

- 石黒教授

- 私も、多くの人が楽しく生きられる未来を作りたいと考えています。遠隔操作で動くアバター(ロボットやCGキャラクター)を使えば、障害のある人や高齢者も自由に活動できます。多くの差別は人間が肉体を持っているから生じると思います。人間と技術が融合した新たないのちは肉体や環境の制約から解き放たれ、より自由になって新たな可能性が生まれる。それがいのちを拡げるという意味でもあるわけです。単純な作業はロボットやAIがやってくれるようになり、多くの人はクリエイティブな仕事にシフトしていくでしょう。未来は文化がもっと豊かになると信じています。

- 西山さん

- 石黒先生は極限まで自分を追い込んで、ものごとを考えられると聞きました。その姿勢はすごいなと感じました。

- 石黒教授

- 性格でしょうね。「もっと新しいことを知りたい」と常に思っています。難しいことを考えず、ゆっくり生きるという生き方もあるが、僕にはそれができません。

- 西山さん

- 子供の時に1970年の大阪万博をみて、その影響を受け、将来の進路を決めた人もいらっしゃると聞きます。

- 石黒教授

- 僕はまだ小さかったので、覚えているのは「みどり館」(世界初の全天全周映像で話題になった民間パビリオン)くらいかな。でも、潜在的には大阪万博からいろいろな影響を受けていると思います。

- 坂井さん

- 「いのちの未来」を訪れた人に、どんなことを考えてもらいたいですか?

- 石黒教授

- 一人一人に未来について考えてもらいたいですね。未来は他人に作ってもらったり、神様にお願いしたりするものではない。未来は自分が責任を持って作っていかなければなりません。これだけ強大なテクノロジーを持つようになった人類には大きな責任もあります。そして皆さんのような若い人にはいくらでも可能性がある。自分たちがどんな未来を作りたいのか、しっかりと考えてもらいたいと思います。

このインタビューは時間の制限があり、緊張感のある空気の中で行われた。そんな中でも石黒教授の姿勢と未来へのビジョンは2人に強い印象を残したようだ。

「いのちのあかし」対話がつなぐ世界

続いてのインタビューは注目のパビリオン『Dialogue Theater - いのちのあかし - 』を手掛ける映画作家の河瀨直美さん。このパビリオンは命や自然をテーマに訪れる人が「いのち」について深く考えられる場を目指して設計されている。今回は河瀨さんが関西大学千里山キャンパスを訪れ、関大万博部の田井豊浩さん(総合情報学部1年次生)と石田愛さん(社会学部1年次生)が話を聞いた。

- 田井さん

- 監督がプロデューサーを務められるパビリオンは、廃校となった小学校と中学校の木造校舎を移築して再利用したパビリオンです。中庭に移植されるイチョウの木は伐採される予定だったとお聞きしました。

- 河瀨さん

- 移築した小学校のイチョウは跡地を更地にするために切られる運命にありました。でも木が『切らんといて』と言ったように感じたんです。私は『いのちを守る』というテーマをいただいたのだから伐採してはいけない。そう考えて会議で『何か方法はないの?』と訴えたけど、やはり難しいという。でも、パビリオンの地鎮祭をした時、ランドスケープ担当の造園家、齊藤太一君が『監督、イチョウを切らないことにしました』と、新しいプランを見せてくれたんです。まるで木の意思が伝わって願いがかなったようで、思わず涙が出ました。

- 石田さん

- イチョウの木の移植が決まったタイミングが絶妙ですね。パビリオンの内容について質問させてください。

- 河瀨さん

- シアターと名前についている通り、パビリオンに映画館を作ります。スクリーンに対話者と呼ぶ、別の場所にいる人が映し出され、観客代表の人にその人とリアルタイムで対話をしてもらいます。もちろん脚本はありません。一期一会の対話です。対話者は海外の人の場合もあります。万博会期中、そんな対話を1600回以上行う予定です。

- 石田さん

- なぜ、対話を行うんですか?

- 河瀨さん

- ロシアとウクライナの戦争が続いており、パレスチナでも戦闘が起きているでしょ。人類がコロナウイルスという共通の敵に立ち向かったのに、その直後に人間同士が殺(あや)めあうことになった。何でこんなことが起きているのか。コロナで国境を閉鎖している間に『自分たちの国が正しい』というような思想が深まってしまったのか。それはそれでいいんだけど、違う考えの人を排除することではないはずなんです。嫌なことを言われたら腹が立つけど、一晩寝て『ああ言われたのは自分がこう言ったからか』と冷静に考える。そうすれば、暴力に訴えるのでなく、いい関係を構築できるでしょう。丁寧に対話すれば、いきなり武器を持ち出したりしないんじゃないか。そう考えたのがきっかけですね。

- 石田さん

- 対話者を一般から募集し、監督がナビゲートするのが特徴なのですね?

- 河瀨さん

- 対話って向き合って話し合うことなんです。相手の心模様を想像しながら言葉を発し、お互いの理解を深めあうこと。普通の会話より手間も時間もかかり、うまくいかないことも多い。だから事前にレクチャーしますが、『私は何もせえへんで』とスタッフに言っています。人にはそれぞれ備わっているものがあるので。私はそれを引き出すだけです。私の映画の演出法がそうなんです。ただテーマは設けます。私は答えのないテーマがいいと思います。例えば、『あなたがこれまでの人生でついた最大の嘘は何ですか?』というような。答えがないテーマの方が自分というものを表現できるからです。自分が心の中に持っている言葉をしっかり出す。相手も心の中の言葉を出す。これが対話なんです。

- 田井さん

- スクリーンを挟んで世界のどこかにいる誰かと対話するんですね。

- 河瀨さん

- 54年前の大阪万博で岡本太郎さんは太陽の塔というメッセージを残してくれましたが、私たちも今回の対話をアーカイブにして未来の人に届けることも計画しています。約1600回も対話すれば神回もあるはずです。50年後の人に恥じることのないようなメッセージを届けられるのではないかと考えています。

このインタビューは千里山キャンパスの普段の活動スペースで行われたこともあり、比較的リラックスした空気の中で行われた。「世界のどこかにいる誰かとの対話」という、無限に可能性の広がる万博会場でのチャレンジに、2人は興味を持たずにはいられなかった。

パビリオンの建設・準備は着々と進み、大阪・関西万博の中心部分は姿を見せ始めている。関大万博部を含めて関西大学での万博への助走は、ますます加速がついてきた。今後もリポートは続く。

- 石黒 浩 ─ いしぐろ ひろし

- 1991年、大阪大学基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。2009年より大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授。ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)。2017年から大阪大学栄誉教授。