活動報告

化学オリンピック連携事業(高校生対象)報告(於:薬科大)(10.07.31)

2010年7月31日

日時:平成22 年7 月31 日(土)13:00-14:30

場所:大阪薬科大学 学生実習室 C401

対象:高校生(当日受付)

大阪薬科大学、大阪医科大学と関西大学が取り組んでいる文部科学省支援の教育プログラム「三大学医工薬連環科学教育研究機構」では、高校生が多数集まる本学オープンキャンパスに日程を合せて、化学オリンピックのプレイベントである「化学車」を実施いたしました。

今回のテーマは「無機イオンの定性分析」をテーマにして、化学オリンピック日本委員会が作成された「分析実験」と「カラフル炎」を高校生12 名(実際には、11 名+ご父兄1 組)に体験して頂きました。「分析実験」は、一昨年のハンガリー大会で出題された問題を多少モディファイして作成された課題です。用意された試料溶液(水溶液)のpH と溶液同士を混合した際に沈殿が生じるかどうか、沈殿が生じた際は沈殿の色などの情報から、7 種類の試料の化学式を予想して頂きました。

突然の課題提示ですので、沈殿が生じるイオンの組み合せを示した表を参考にして、課題を解いて頂きました。実験の終了時には、解答の解説も行いましたが、皆さん、大方において正解を出しておられたようです。

今回は、本学の学生2 名がTA として参加してくれた他、本学の教員2 名、関西大学の教員2 名もご協力くださいましたので、難しい課題であったと思いますが、化学の実験を楽しんで頂けたと思っています。

下に、実験中ならびに終了後の集合写真を掲載しました。

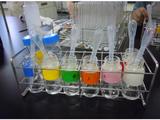

図1 準備された試料溶液です(7 種類の試料が色分けされています)。

図1 準備された試料溶液です(7 種類の試料が色分けされています)。

図2 さあ、いよいよ実験開始です。受講生も先生方、TA の学生さんも大変です。

図2 さあ、いよいよ実験開始です。受講生も先生方、TA の学生さんも大変です。

図3 受講生の皆さん頑張っています。

小学校への出張講義報告(高槻市立上牧小)(10.07.12)

2010年7月12日

2010年7月12日(月)、高槻市立上牧小学校の6年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。

テーマは「聴こえない音:超音波を見よう!」(関西大学 山本先生)でした。

上牧小学校は変電所近くの緑豊かな田園地帯にありました。

あいにくの雨模様でしたが、出張講義を終えたころは雨もやみ、こども達が中庭で元気にボール遊びをしていました。

山本先生からは、イルカやコウモリなどの超音波を使う動物の話から、お母さんのお腹の中の赤ちゃんの超音波診断や、ガンの治療などの医療と超音波の話があり、その後、クイズ形式で超音波の周波数当てをしました。

大人の耳には到底聴こえない20,000Hzが聴こえた児童もいました。

超音波とは周波数が高すぎて聴こえない音のことを言い、個人差があることなどがわかりやすく解説されました。

その次は各実験テーブルに移り、「超音波で手を洗おう」、「超音波で物を浮かそう」、「超音波で霧を出そう」、「超音波スピーカー」などのバラエティー豊かな実験をティーチングアシスタントの学生たちと共にしました。

こども達は加湿器などにも使用されている人工の霧のなかに手を突っ込んだり、超音波でアルミホイルに穴を開けたり、何個の発泡スチロールを超音波で浮かせることができるのか等々、生き生きと実験に参加していました。

アンケートには「超音波が音や霧を出せる事が分かった」、「その場で実験したからよく分かった」、「楽しい実験だった」など、多くの感想が寄せられました。

小学校への出張講義報告(高槻市立西大冠小)(10.07.12)

2010年7月12日

2010年7月12日(月)、高槻市立西大冠小学校の5年生2クラスを対象に出張講義を実施しました。

実験講義でテーマは「顕微鏡で生物を観察しよう!」(関西大学 河原先生)でした。

朝からあいにくの雨模様でしたが前期最後の締めくくりの実験講義が始まりました。

河原先生から顕微鏡の歴史や、身近な食べ物に含まれる微生物や、細胞について話され、次に初めて微生物を発見したレーウェンフックが自作していた単式顕微鏡と同じ原理のものを厚紙、ビニールテープ、ガラスビーズを材料に押しピンを使って小学生のみんなに自作してもらいました。

さらに摘んできてもらった葉っぱを使ってプレパラートも作成してもらいました。

また、大学でも使用される高性能の光学顕微鏡も用いてさまざまな微生物、植物、解剖組織のプレパラートを自由に観察してもらいました。

アンケートでは「顕微鏡でいろんな動植物の細胞をみることができて楽しかった」、「やってみたらわかってきたのですごくおもしろかった」、「むずかしい言葉がいっぱいあってわけがわからなくなったけど、やさしく教えてくれたので理解できました」、「細胞のことがわかった」などの数多くの感想を頂きました。

-

教育課程の構築

- 更新日:2017年12月09日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(17.12.9)

- 更新日:2017年12月02日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.12.02)

- 更新日:2017年07月11日「基礎漢方薬学」実習報告(於:大阪薬科大学)(17.07.11)

- 更新日:2016年12月16日「お屠蘇で新年をお祝いしましょう!」報告(於:関西大学)(16.12.16)

教育支援システムの構築と教育環境の整備

- 更新日:2018年12月15日「機能形態学1」実習報告(於:大阪薬科大学)(18.12.15)

- 更新日:2018年12月08日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(18.12.8)

- 更新日:2016年06月25日「応用放射化学」実習報告(於:大阪府立大学 放射線研究センター)(16.06.25)

- 更新日:2010年02月17日戦略的大学連携支援プログラムに係る打合せ(教育サポート部門)(於:薬科大)(10.02.17)

社会還元

- 更新日:2018年12月06日小学校への出張講義報告(高槻市立土室小学校)(18.12.06)

- 更新日:2018年11月29日小学校への出張講義報告(高槻市立樫田小学校)(18.11.29)

- 更新日:2018年11月27日小学校への出張講義報告(高槻市立松原小学校)(18.11.27)

- 更新日:2018年11月26日小学校への出張講義報告(高槻市立阿武山小学校)(18.11.26)