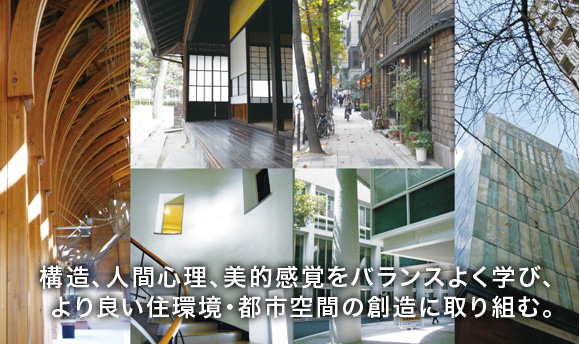

建築学は、私たちが最も身近な環境としての建物を対象としている学問であり、技術的な側面に限らず、社会的・文化的側面にも広がる領域を含んでいます。そこで本学科では、「災害に耐える建物の構造体としてのありかた」「都市や建物で快適に過ごすための環境」「建物が住む人に与える身体的・心理的問題」など、建築の専門知識はもちろん、人間心理や自然現象といった理系、文系分野の知識をバランスよく身につけることができるカリキュラムを用意し、これからの時代が求める、自然環境と共生し、豊かな生活を営むことができる空間をつくりあげる能力を育てます。

学びのスタイル

建築学科

2025年3月卒業

三藤 由夏

研究テーマ

デジタルサイネージの普及に伴う周辺看板の輝度変化について

近年、夜間の「街が明るくなった」と感じ、時には明る過ぎると感じることがあります。私は映像を明るく、鮮明に、かつ自在に表示できるデジタルサイネージが普及すると、それに負けじと周辺の照明看板がさらに明るくなるのではないかと考えています。その仮説を検証するために、それぞれの明るさを自由に調整できるデジタルサイネージといくつかの看板や、街路照明を設置した街区模型をつくり、デジタルサイネージの明るさや映像のテンポといった条件によって、被験者が周辺の看板の明るさを調整させる実験を行いました。これによって街が明るくなるメカニズムを明らかにすれば、街を今以上に明るくしない客観的な基準を示すことができ、明るさに配慮した暮らしやすい街づくりにつながると考えています。

この学科を選んだ理由

子どもの頃から絵を描くことやものづくりが好きだったこと、またテレビ番組を通して、住環境の困りごとを設計の力で解決する仕事に関心をもったことから、建築学科を志望しました。

将来の目標

研究室では「光」という視点から、街づくりについて学びました。卒業後に勤めるハウスメーカーではこの強みを生かして、より快適に暮らせる住まいを設計したいと思います。

「光」と環境への理解を深めより良い街づくりに生かしてほしい

私たちは、図面や映像には表れにくい、建築やまちの「光」の状態の、人の視覚の特性を踏まえたデザインを考えています。特に、新たな光環境に対する人の評価は、既存の理論や知識だけで判断せず、実験による検証とデータの蓄積が重要です。三藤さんは、研究テーマを深く理解し新たな視点を加えて次のステップに進めています。その姿勢こそが新たな成果と、より良い環境の実現につながると考えています。

建築学科 原 直也 教授

- ※この学びのスタイルは2024年度のものです。

学びのキーワード

【空間デザイン】

【建築構造】

【住環境】

取得できる資格

所定単位を修得すると資格を取得できるもの

高等学校教諭一種免許状〔工業〕、司書、司書教諭、学芸員

卒業時に受験資格が得られるもの

甲種消防設備士

所定単位を修得すると受験資格が得られるもの

一級建築士

二級建築士

木造建築士

一定の実務経験を積むと受験資格が得られるもの

建築施工管理技士

土木施工管理技士

造園施工管理技士

コンクリート診断士(講習を受講することが必要)