- 写真提供:阪神高速道路株式会社

現代の都市は、高度な機能を備えた社会基盤・情報基盤により支えられ、発展してきました。しかし、人口の過密、交通混雑、環境汚染、自然災害に対するもろさなど、多くの問題が表面化しています。これらの問題に取り組むには、都市を社会システムとして幅広い観点からとらえ直し、さまざまな情報の整理に基づいて、そのシステムを計画し、設計し、管理・運営していかなければなりません。本学科では、自然環境に調和した持続可能な都市を創造するため、環境、情報、マネジメントなども含めた統一的な視点に基づき、都市システムを計画、設計および維持管理するために必要な知識と技術を修得し、まちづくりを担う技術者・研究者となることをめざします。

学びのスタイル

都市システム工学科

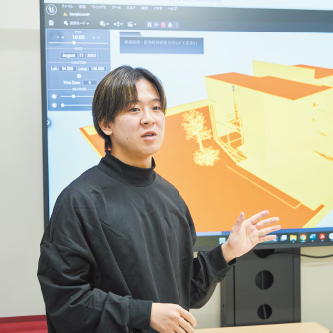

4年次生

柴田 涼矢

研究テーマ

雲量を考慮した光環境再現による暑熱リスクの可視化

地球規模で拡大する温暖化やヒートアイランドといった現象により、日本でも年々猛暑日が増加し、熱中症で倒れたり死亡する人が増え続けています。私たちの研究室はゲームエンジンを使って、熱中症リスクの指標となる街の暑さ指数を、リアルタイムで可視化する研究をしてきました。これまでの研究では条件が晴天時に限られていましたが、熱中症リスクは湿度が上昇しやすい曇天時にも高まります。私はここに着目し、機械学習によって雲の量や分布をパラメータとして処理するモデルを構築し、さらに光の拡散や反射をシミュレーションする「グローバルイルミネーション」というシステムを使って、曇天時の熱中症リスクを可視化させる研究に取り組んでいます。こうした自分の研究テーマに加えて、研究室では地域と共同しながら課題解決に関わるプロジェクトにも携わっています。解決策を多面的に考える過程で、情報活用の実践や論理的思考といった力が身につきました。

この学科を選んだ理由

小学生時代にゲームを通して街づくりの魅力を知り、また理系科目が得意だったことから大学では街づくりを学ぼうと考えました。本学科を選んだのは、巨大な都市の中で人々が快適に暮らせる環境づくりについて、土木や情報、交通など幅広い視点から学べることが決め手になりました。

将来の目標

大学院に進学して現在取り組んでいる研究テーマを継続・深堀りし、人々がより快適に暮らせる空間づくりに貢献できるような成果に結びつけることが目標です。

コンピューターサイエンスの力で都市におけるさまざまなリスクを可視化する

CGやARといったメディアを用いて、都市環境におけるさまざまな情報を可視化し、課題解決につなげる研究を行っています。柴田さんは研究室の先輩から引き継いだゲームエンジンを使った熱中症の研究を、雲量に着目して発展させようとしています。自然現象をうまく処理して、より現実に近い環境のシミュレーションに成功することを期待しています。

都市システム工学科

安室 喜弘教授

- ※この学びのスタイルは2023年度のものです。

学びのキーワード

【まちづくり】

【スマートシティ】

【レジリエンス】

学科・コースの特徴

3年次からコースに分かれて学習します。

都市インフラ設計コース

美しい都市を創造し、より安全にするために、

都市の社会基盤を機能的に設計・建設・維持管理できる技術者を目指します。

◆特徴:道路・鉄道・橋・トンネル・上下水道・河川・港湾などの社会基盤施設を設計・建設・維持管理するために必要な知識を学びます。自然条件、社会条件、環境条件を総合的に判断して、社会基盤施設や構造物をデザインする方法を学びます。

社会システム計画コース

多様な社会を円滑に、より快適にするために、

社会システムを包括的に計画し、企画立案・開発・マネジメントできる技術者を目指します。

◆特徴:人口減少や地球環境の変化に適応し、都市社会を持続的に発展させる方法を学びます。市民のニーズ・意見をくみ上げて、包括的に計画を立案し、防災、交通、通信、生産・流通など、社会を支えるシステムを効率的に管理・運用する方法を学びます。

-

19世紀の橋と新交通システム

-

歴史・景観に配慮した河川整備

-

減災効果の高い

鋼・コンクリート合成護岸 -

健康まちづくりの未来デザイン

-

都市をバーチャル空間で再現

-

スマートフォンで都市を安全に

取得できる資格

所定単位を修得し申請することで資格を取得できるもの

測量士補

卒業時に受験資格が得られるもの

甲種消防設備士

試験が一部免除されるもの

土地家屋調査士(測量士補取得が必要)

所定単位を修得し一定の実務経験を積むと資格を取得できるもの

測量士

一定の実務経験を積むと受験資格が得られるもの

土木施工管理技士

建築施工管理技士

造園施工管理技士

コンクリート診断士※1※2

コンクリート構造診断士※1※2

コンクリート主任技士※1

コンクリート技士※1

土木鋼構造診断士※2

土木鋼構造診断士補※2

- ※1 所定単位を修得することが必要

- ※2 講習を受講することが必要

資格によっては、学部あるいは大学院在学中に受験資格が得られるものもあるので、詳細な要件についてはそれぞれ確認してください。

所定単位を修得すると資格を取得できるもの

中学校教諭一種免許状〔数学〕

高等学校教諭一種免許状〔数学・情報・工業〕

司書、司書教諭、学芸員

資格取得に配慮したカリキュラムが組まれているもの

技術士※3

土木学会認定技術者

シビル・コンサルティング・マネージャー

情報処理技術者(応用情報技術者)

- ※3 技術士第一次試験の受験が免除されます。

都市システム⼯学科の教育プログラムは、2024年度までJABEEの認定を受けています。