新物質・新素材を創出するスキルを身に付けた、先端技術をリードする人材を育成する。

本学科では、新物質や新素材の機能設計、創製、そしてそれらを製造するためのプロセス技術の開発など、多様な「ものづくり」を通して、科学技術の発展に貢献することをめざしています。研究対象は、原子、分子、高分子、結晶質・非晶質固体(金属・セラミックス・ガラス・半導体など)とそれらを組み合わせて作る複合体など、多岐にわたります。化合物や合成・反応などに関する化学的知識を深め、物質・材料の構造や機能解析・機能評価に関する基礎物理学や生物学的な知識を基礎に自ら必要な材料を創造できる能力を養います。

学生VOICE[私の研究テーマ]

理工学研究科 化学生命工学専攻

博士課程前期課程 2024年3月修了

十倉 のぞ美

研究テーマ

構造制御した高分子ワイヤーの性能評価

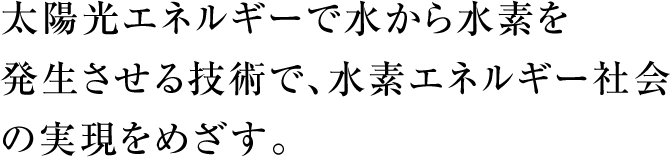

石炭や石油などの化石燃料への依存、地球温暖化などの環境問題を解決するために、今、水素エネルギーが注目されています。私が研究しているのは、太陽光エネルギーを利用して水から水素を発生させる人工光合成というものです。この技術が確立すれば、尽きることがない太陽エネルギーと水から水素エネルギーを作り出すことができ、さまざまな地球の環境課題を解決できます。そのためには、まず光を受け、励起電子を輸送する高分子の実現が必要です。現在はこの構造の制御に取り組んでおり、掛け合わせる物質や量を少しずつ変えながら理想の構造を模索しています。実用化にはまだ時間が必要ですが、人類の新しい扉を開くための意義高い研究です。

この学科を選んだ理由

明確に将来の夢が決まっていなかった私にとって、1年次に幅広く化学を学んだ後、2年次でコースを決められる点が合うと思いました。

将来の目標

卒業後は、プラントの設計職に就きます。大学で学んだ化学の知識も生かし、自分にしかできない仕事を手掛けていきたいです。

人工光合成を実現させ、より環境負荷が少ない社会へ。

私たちは太陽光エネルギーを用いた人工光合成で、水を水素と酸素に分解することを目標にしています。十倉さんはとても研究熱心で、論文の投稿にも期待しています。

化学・物質工学科

青田 浩幸 教授

- ※この学びのスタイルは2023年度のものです。

学びのキーワード

【分子設計】

【材料設計】

【環境・生体適合性材料】

コース紹介

マテリアル科学コース

「もの」の持つ機能を最大限に発揮する、新たな機能を付与するといった、材料学者を育成するコースです。例えば、環境負荷が小さい材料創製など、循環型社会に相応しい材料の研究・開発をめざします。

-

光照射による骨類似物質の急速成膜

-

アクティブスクリーンプラズマ窒化の様子

- 研究紹介

- 環境と調和したエネルギーを身近に! 新しい水素貯蔵材料の製造の挑戦

化石燃料資源の枯渇と環境問題を解決するエネルギーとして「水素」が注目されています。ただし、水素をエネルギーとして安全に使用するためには、安全にかつ効率良く「水素」を貯蔵するための道具が必要になります。その道具として「水素貯蔵材料」の開発が積極的に進められていますが、水素の貯蔵量やその貯蔵・取り出し条件について満足できる材料はまだ見つかっていません。貯蔵量の増加や安全で容易に貯蔵・取り出しができる材料の開発をめざして、いろいろな物質を組み合わせて、原子の配列(結晶構造)やミクロ(ナノ)組織を調査し、新しい「水素貯蔵材料」の研究をしています。

応用化学コース

ハイテク産業を支え、環境・エネルギー・健康・食糧問題の解決に資する化学者を育成するコースです。目標とする物質合成のための分子設計法や物質を分子・分子集合体レベルで理解する能力を身につけます。

-

ナノサイズの金属ナノ粒子

-

偏光顕微鏡による液晶パターンの観察

- 研究紹介

- 次世代電池を実現する化学材料

電気自動車、モバイル機器、さらには自然エネルギーの有効利用など、将来社会を担う機器やシステムには多量の電気を蓄え、高速で出し入れでき、さらに安全な未来電池が不可欠です。その実現のために、溶媒を使用せずイオンだけを詰め込んだ「イオン液体」と呼ばれる新しい材料を電池へ応用し、その電池の作動に世界ではじめて成功しました。また、この材料の特別な性質をさらに発展させ、宇宙空間でも安定に作動する電池としても実用化を目指しており、現在、人工衛星に搭載され実証試験が行われています。

バイオ分子化学コース

化学の立場から医療・生命科学の発展に貢献する研究者を養成するコースです。タンパク質や多糖、DNAなどの生体分子や、細胞や生体組織そのものに対して働く、新しい分子や高分子材料を、自らで設計・合成する能力を身につけます。

-

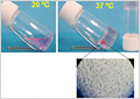

体内でゲル化するインジェクタブルポリマーとその中で増殖する細胞

-

細胞マイクロアレイ

- 研究紹介

- 医療に利用できる賢い材料

外界の変化に応答する賢い材料(インテリジェント材料)は新しい医療材料として期待されています。これまでに病気のシグナルとなるタンパク質を見つけて体積変化するゼリー状物質(ゲル)の合成に世界で初めて成功。これらの成果は世界最高峰の学術誌“Nature”に掲載され、独立行政法人科学技術振興機構の予算によって研究が実施されました。現在、このようなインテリジェントゲルを利用して新しい診断システムやシグナルに応答して薬を投与するシステム(ドラッグデリバリーシステム)の開発にも取り組んでいます。

学びのステップ

| 1年 | 共通カリキュラム |

|---|---|

| 2年~3年春学期 コース教育 (※1) |

マテリアル科学コース JABEE認定(※2) |

| 応用化学コース | |

| バイオ分子化学コース | |

| 3年秋学期~4年 | 研究室配属(※3) [特別演習、特別研究] |

- ※1.

-

コース定員:希望者の多いコースは均等より少し多くする予定です。

コース配属の仕方:1年次配当の卒業所要単位のうち49単位以上修得した場合、必ず希望のコースに進めます。また、各コースの希望者数に大きな偏りがない場合は希望のコースに進めます。

大きな偏りがあった場合は卒業所要単位の修得単位数の多い人(同じ単位数の場合総得点の高い人)から希望のコースに進めます。 - ※2.

- マテリアル科学コースはJABEE(日本技術者教育認定機構)の認定を受けているため、コース生は卒業と同時に修習技術者としての資格が与えられ、技術士第一次試験が免除されます。

- ※3.

- ほとんどの研究室が複数コースから学生を受入れます。ただし、研究分野により各コースからの受入れ割合は異なります。

特色あるプログラム

グローバル人材育成プログラム

化学・物質工学科では、独自のグローバル人材育成プログラムを設置しています。海外体験研修(10日間)では、夏季休暇を利用したタイ王国提携校との連携プログラムを通じ、大学の講義に加え、研究室見学、現地学生との交流や日系企業への訪問を行います。短・中期留学プログラム(1~3ヶ月)では、米国をはじめタイ王国などの研究室で基礎実験、ゼミの参加、現地学生との交流など、多様な活動を通して、国際的な感性や多角的な視点を身に付けます。修了後は学問・研究の普遍性を実感できます。

取得できる資格

所定単位を修得すると資格を取得できるもの

中学校教諭一種免許状[理科] 、高等学校教諭一種免許状[理科・工業] 、司書、司書教諭、学芸員、毒物劇物取扱責任者

卒業時に受験資格が得られるもの

甲種消防設備士

所定単位を修得すると在学時から受験資格が得られるもの

甲種危険物取扱者

マテリアル科学コースを卒業すると、修習技術者(技術士補となる資格を有する者)になることができます。