これまでの出来事

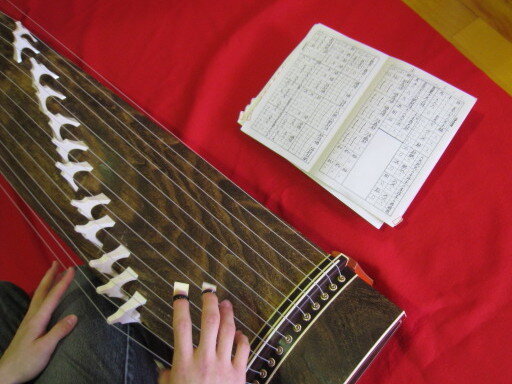

第2回 楽しいつどい「和楽器の音色を感じる」

2025年2月6日

箏、三味線、尺八、の演奏を子どもたちに触れさせたくて、関西大学邦楽部の学生さんに来園して頂きました。年少・年中・年長児、学年によって興味のあり方や感じ方が異なることを予想して、3回公演をお願いしました。プログラムはそれぞれ学年の担任が考え、子どもたちの様子や声を聞きながら会を進めていました。

<一部> 年少児

ホールに入り、箏が毛氈の上に置かれているのを目にして、「???」といった様子の年少児。場の雰囲気に飲み込まれるように、静かに席についていました。

進行する先生の声に耳を傾けながらも、目の前の物に心を奪われているのが、表情から伝わってきました。音色を聞かせてもらって、どう感じたか・・・という以前に、初めての経験に驚き?感動?を体験できただけで十分だと思いました。

一番嬉しそうな表情だったのが、学生さんとバイバイのタッチをしている時でした。

<二部> 年中児

"幼児の思春期"だと考えている年中児の態度や発言は、とても面白いものがありますし、私たちは日々、考えさせられることが多い時期です。

そんな年中児も和楽器を前に、神妙な様子で音色に聞き入っていました。聞き入っていたので、知らない曲でも「終わり」を感じたようで、(進行する先生の合図があった訳でもないのに)子どもたちから自然に拍手が起こったことに驚きました。

「もう大きくなったんだ!」「こんなこともできるんだ!」という思いに溢れ、それを自信を持って発信してきます。

会が終わりに近づくと、興味は楽器や演奏から学生さんに移り、「お部屋に来てほしい」「一緒にお弁当食べたい」「外で一緒に遊びたい」等と、次の流れを提案する声があがり笑ってしまいました。

<三部> 年長児

年長児は昨年と今回で2度目の和楽器とのふれあいです。「見たことがある」「知ってる」「覚えてる」等という気持ちが胸にあったかもしれませんが、年長児はそれをすぐには表現しませんでした。進行する先生から「覚えてる人いるかな?」と尋ねられはじめて、自分の気持ちを言葉にしていました。曲ごとに箏を調律する様子を食い入るように見ながら、先生の話を聞いたり思ったことを言ったりしていました。

私たちは、"場をわきまえる"ということを子どもの育ちとして大事だと考えています。だからと言って頭ごなしに「今は~しなさい!」ときつい枠にはめて育てたくはありません。3年かけて、子どもの成長の姿に合わせて関わることを大切にしています。

今回"音色を感じる"という少し難しいことをねらいにしていますが、ホールに入って出るまでの興味津々な様子から、ねらいは達成できたように思いました。