ビジネスデータサイエンスとは、社会や身の回りの課題に対して、どんな方法で解決すれば良いかについて、データを使って導き出す学問です。

その基礎を学ぶ1年次の必修授業が、丸野由希准教授が担当する「基礎演習」です。ここでは、大学での学びに必要な「アカデミック・リテラシー(学問を学ぶ上で必要な常識や態度)」「コンピューター・リテラシー(コンピュータを利用する上で必要な常識や態度)」「チームで協働する力」を、実践を通して身につけていきます。

VIVA!学び場

"データとチームワーク" で未来を拓く! 話題の新学部・ビジネスデータサイエンス学部に潜入

ビジネスデータサイエンス学部

VIVA!学び場

"データとチームワーク" で未来を拓く! 話題の新学部・ビジネスデータサイエンス学部に潜入

ビジネスデータサイエンス学部

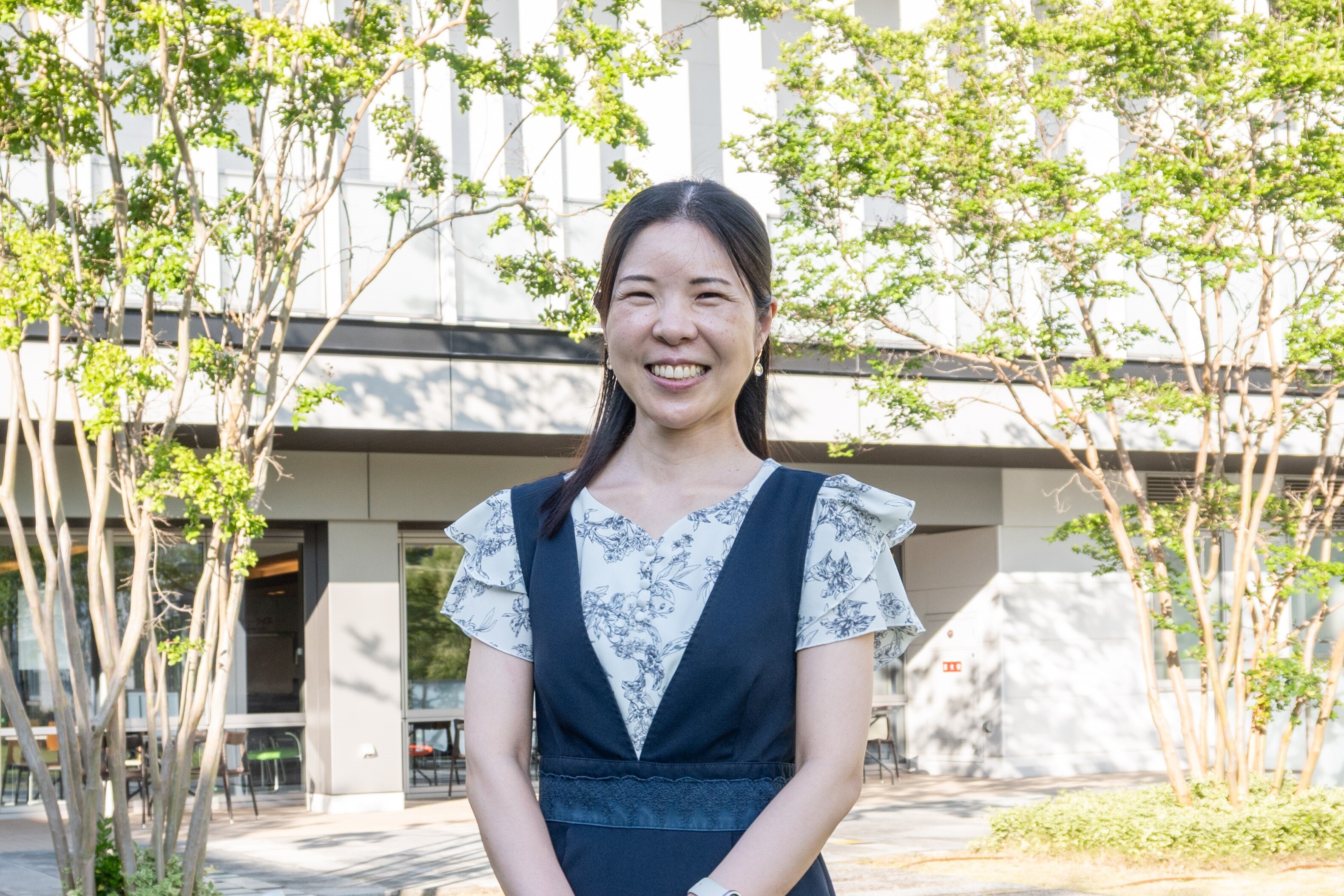

丸野 由希 准教授

2025年4月に開設されたビジネスデータサイエンス学部(吹田みらいキャンパス)。教室をのぞくと、約20人の学生たちがグループワークに取り組み、活発に意見を出し合っています。ここで学べるのは、データを読み解く力だけではありません。人と協力し、現実の課題を解決へと導く力です。多様な学生が互いを尊重しながらチームで学びあう―そんな "新しい学びのかたち" がこの場所では日々育まれています。

「基礎演習」で学ぶ、大学生活のファーストステップ

入学したての1年次生の中には、パソコンやプレゼンツールに関する知識や操作に不安を感じている学生も少なくありません。「基礎演習」では、MicrosoftのTeams(チームズ)やWhiteboard(ホワイトボード)などのICTツールを実際に使いながら、大学の学びに必要不可欠な情報活用力を段階的に育てていきます。

丸野准教授は「ツールの使い方そのものよりも、"自分たちで必要なツールを選んで使う"という経験が大切です。学生が自ら挑戦し試行錯誤していくプロセスを重視しています」を語ります。

実践を見据えた丸野准教授の授業

大学時代にプログラミングと出会ったことでその楽しさや奥深さに夢中になったという丸野准教授。卒業後は民間企業でITエンジニアとしてデータ分析に関する仕事に携わってきました。その後、さらなる学びを求めて大学院へと進学し、現在は大学教員として学生たちを指導しています。

実社会での経験が豊富な丸野准教授だからこそ、「基礎演習」では、実社会で働いた経験をもとに、知識だけでなく、社会人としての考え方や姿勢についても伝えています。

「大学は、自分がやりたいことだけでなく、自分でも知らないことにも出会える場所です。私にとっては、それがプログラミングとの出会いでした。学生たちにも、新しい物事に出会い、学びを深め続ける姿勢を大事にしてほしいと思っています」

そう語る眼差しは、学生たちが社会人として活躍する姿をしっかりと見据えていました。

課題を通じてチームビルディングを学ぶ

「基礎演習」では、学生たちは4人1組のグループに分かれて活動します。授業の冒頭では、ゲーム形式のワークによるアイスブレイクの時間が設けられ、初対面でも意見を出しやすい雰囲気がつくられています。

授業のルールのひとつに、「他人の意見を否定しない」があります。国籍やバックグラウンドが異なる学生が集まる学部だからこそ、大切にしているのが「他者を尊重し、協働する力」です。

丸野准教授は言います。「学生たちは課題にチームで向き合う中で、自分がどう動いたらいいかを自然に考えるようになります。そしてチームの一員としてふさわしい行動が身についていきます。他者を尊重し、自分と異なる考え方や価値観を新鮮に学んでほしいですね」

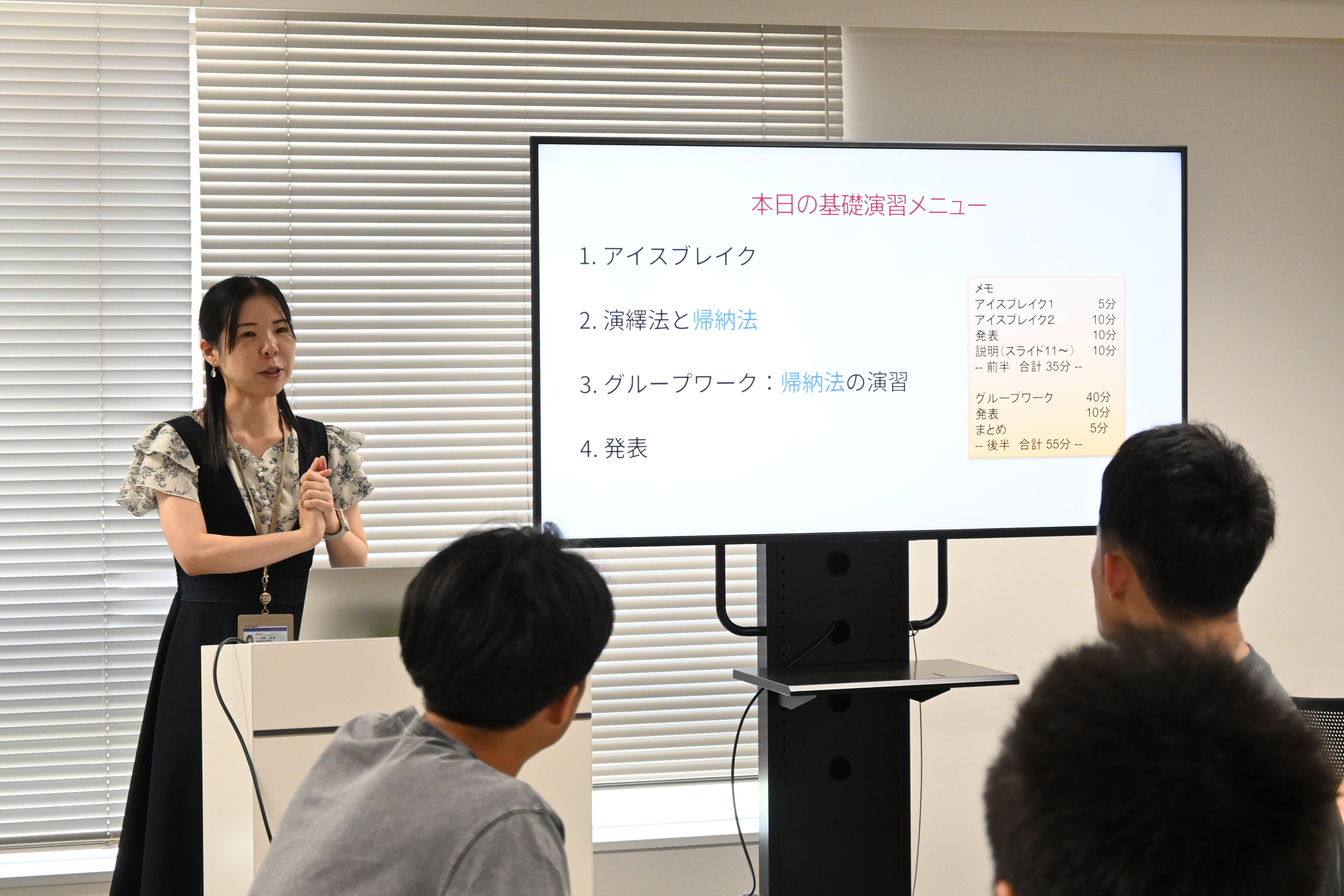

課題解決に活きる "論理的思考" を鍛える

この日、行われていたのは「帰納法」と「演繹(えんえき)法」についての授業。ビジネスの現場でも欠かせない論理的思考を養うテーマです。

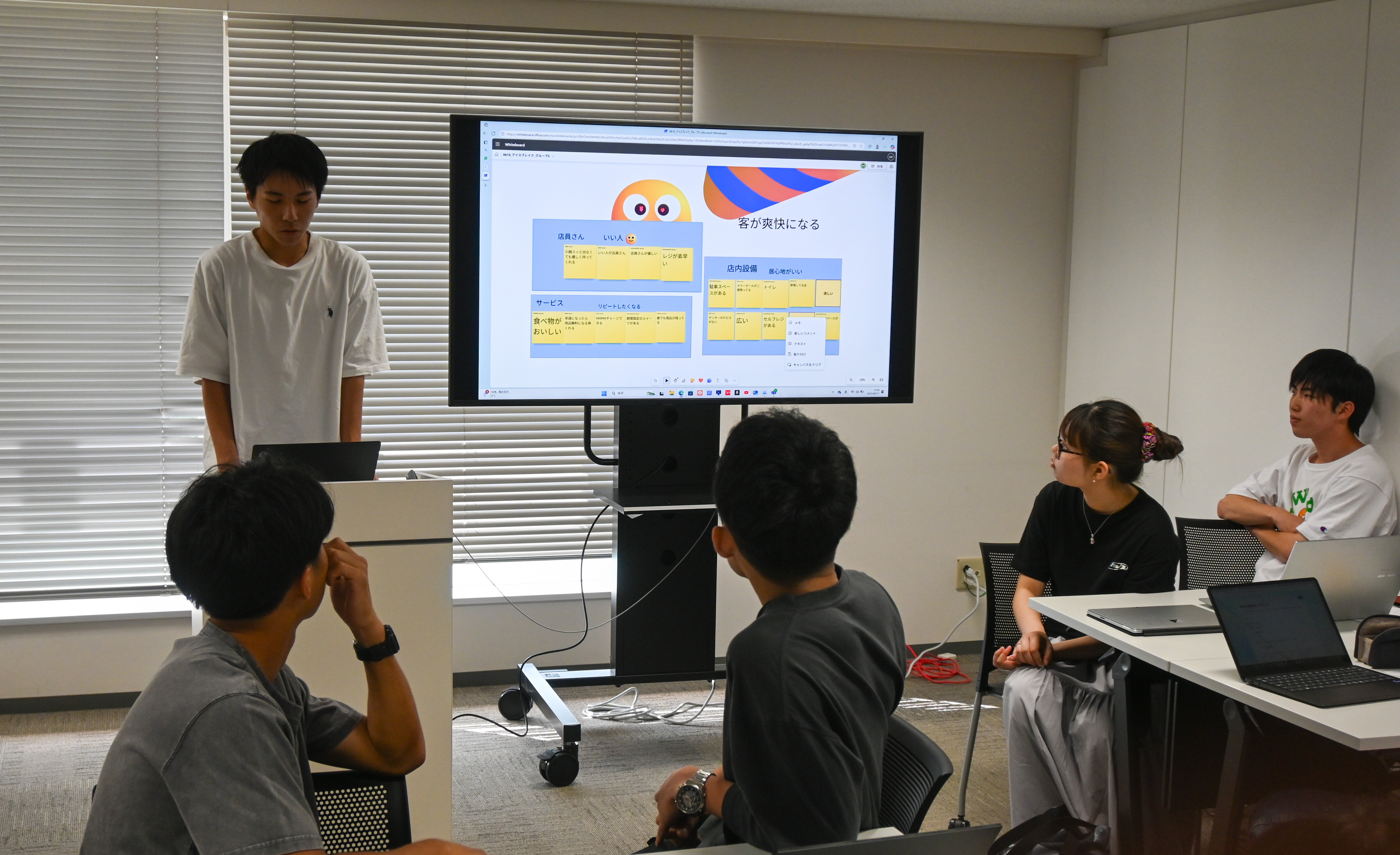

テーマは、「良いコンビニとはどんなお店か?」。

学生たちはグループごとに、「品ぞろえが豊富」「接客が丁寧」「店内が明るい」などの意見を出し合い、そこから共通点を見つけて帰納的に結論を導き出すワークに取り組んでいました。

活発に意見を交わす様子は、まるで本物のマーケティング会議のよう。最後には各チームがスライドを使って発表を行います。

「考えたことを言葉にし、人に伝える力は、どんな仕事でも求められるスキル」だと丸野准教授は語ります。学生たちはその最初の一歩を、楽しみながら着実に踏み出しているようでした。

在学生、受験生へのメッセージ

取材の最後に、関西大学で学ぶ学生たちにメッセージをいただきました。

「自分自身で知識を深めることに加え、仲間とともに取り組む中で得られる学びも大切です。他者を尊重し、意見を出し合い、共に考える経験は、社会に出てから大きな力になります。

この吹田みらいキャンパスでは、学生同士、また学生と教員間で自然に挨拶を交わしたりコミュニケーションをとる姿がみられます。自発的に集まり、グループで課題に取り組む学生たちを目にすると、"協働して学ぶ文化" が芽生えていることを実感し大変嬉しく思います。

学生たちには、データやビジネスの力を使って、自分のやりたいことを実現するための知識とスキルを深めてほしいです」

学生の視点で語る、学びと成長の実感

「文化の違いを越えて、"協力する力" を学ぶ」

ザイノル・ヘンドゥン・サリミさん

(ビジネスデータサイエンス学部 1年次生)

「日本の文化を知り、日本人と協力する力を身に付けたいと思い、シンガポールから留学してきました。最初は不安もありましたが、先生方が色々な意見を受け止めてくれる現在の環境にとても安心しています。

授業では、グループワークを通じて、日本とシンガポールの文化の違いに気づき、協力してチームを作ることの重要性を実感しました。将来は日系企業で、企業の未来や社会の変化を見通すことができるデータサイエンティストとして働きたいと考えています」

「データとビジネスの視点で、夢に近づきたい」

森優月さん(ビジネスデータサイエンス学部 1年次生)

「以前、母から"楽しく学べる交通施設をつくりたい"との話を聞き、私も一緒に実現させたいと思うようになりました。夢の実現に向けて、データやビジネスの視点も必要だと考え、この学部への入学を決めました。

授業が進む中で気づいたのは、"あえて質問すること"の大切さ。ふとした疑問も、仲間と共有し話し合うことで物事への理解がさらに深まることがわかりました。将来、私自身がチームを率いる立場になったときにも役立つ実践的な学びが多く、毎回の授業が本当に楽しいです」