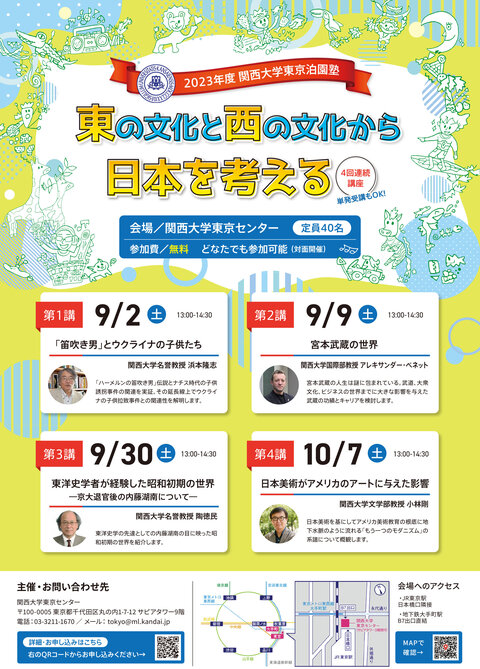

【開催終了】9月・10月 「2023年度 関西大学東京泊園塾」を開催します

『関西大学 東京泊園塾』は、関西大学東京センターが主催する公開講座です。

研究者や経営者をはじめ、文化人、ジャーナリスト等、大学と縁のある方々をお招きし、関西大学の「人のちから、知のちから」を東京・丸の内から力強く発信してまいります。

4回連続講座ですが、ご希望の回のみのご受講も可能です。

皆さまのご参加をお待ちしております。

>>>お申込みはこちら<<<

■日程■

<全4回を終了しました>

2023年 9/2・9/9・9/30・10/7 (各・土曜日)

13:00~14:30 (受付開始12:45)

■会場■

関西大学東京センター

〒100-0005 千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー9F

■定員■

40名(先着順、定員に達し次第締め切ります)

■受講料■

無料

■対象■

どなたでもご参加可能です

■形式■

会場受講のみ ※ オンライン配信はございません

■主催・お問い合わせ■

関西大学東京センター

電 話 03-3211-1670

メール tokyo@ml.kandai.jp

<講座概要>

終了【第1講・9月2日(土)】

「笛吹き男」とウクライナの子供たち

浜本 隆志(関西大学名誉教授)

「ハーメルンの笛吹き男」伝説は、中世に発生した130人の子供たちの誘拐事件がルーツである。

昨年11月に『笛吹き男の正体』(筑摩書房)を出版し、この事件がナチス時代の子供誘拐事件と深くかかわっていたことを実証した。

今回はその延長線上に、ロシアのウクライナ侵攻で発生した、ウクライナの子供たちの拉致事件との関連性を解明したいと思う。

終了【第2講・9月9日(土)】

宮本武蔵の世界

アレキサンダー・ベネット(関西大学国際部教授)

二刀流を開発した伝説的な剣豪、著名な芸術家、洞察力のある哲学者でもあった宮本武蔵の人生は謎に包まれている。

あまりに有名なので、事実とフィクションを見分けるのは非常に難しい。

武道、大衆文化、ビジネスの世界までに大きな影響を与えた武蔵の功績とキャリアを検討する。

終了【第3講・9月30日(土)】

東洋史学者が経験した昭和初期の世界

-京大退官後の内藤湖南について-

陶 徳民(関西大学名誉教授)

1926年春、京都帝国大学に教授停年制が布かれ、内藤湖南(1866―1934)が最初の退官者となった。

同年年末より昭和時代が始まったが、労働争議と政党政治、国際共産主義運動と世界恐慌、満州事変と国際聯盟脱退など一連の出来事により日本も世界もが大きく揺れ動いた。

拙編『内藤湖南の人脈と影響: 関西大学内藤文庫所蔵還暦祝賀及び葬祭関連資料に見る』(2022年3月)を手掛かりに、東洋史学の先達としての内藤の目に映った昭和初期の世界を紹介する。

終了【第4講・10月7日(土)】

日本美術がアメリカのアートに与えた影響

小林 剛(関西大学文学部教授)

日本美術を基にして独特な芸術理論を創り上げたアーネスト・F・フェノロサから弟子のアーサー・ウェズリー・ダウに受け継がれ、ダウの美術教育書を通じてアメリカ美術教育の根底に地下水脈のように流れ、画家だけではなくフランク・ロイド・ライトのような建築家にも影響を与えることになった「もう一つのモダニズム」の系譜について概観する。

>>>お申込みはこちら<<<

<講師プロフィール>

| 第1講・9月2日(土) | 「笛吹き男」とウクライナの子どもたち |

|---|---|

|

浜本 隆志 関西大学名誉教授 大阪府池田市のダイハツ工業の研究部門に勤務しながら、関西大学文学部、二部(夜間部)に入学。 |

| 第2講・9月9日(土) | 宮本武蔵の世界 |

|---|---|

|

アレキサンダー・ベネット 関西大学国際部教授 1970年ニュージーランド・クライストチャーチ出身。 |

| 第3講・9月30日(土) | 東洋史学者が経験した昭和初期の世界 -京大退官後の内藤湖南について- |

|---|---|

|

陶 徳民 関西大学名誉教授 1951年中国上海市虹口区に生まれ。 |

| 第4講・10月7日(土) | 日本美術がアメリカのアートに与えた影響 |

|---|---|

|

小林 剛 関西大学文学部教授 東京大学教養学部教養学科アメリカ科卒業。 主要著作: |

◆会場のご案内◆