KAISERSのメンタル強化講座 その15 ~ 脳のしくみと感情の影響 ~

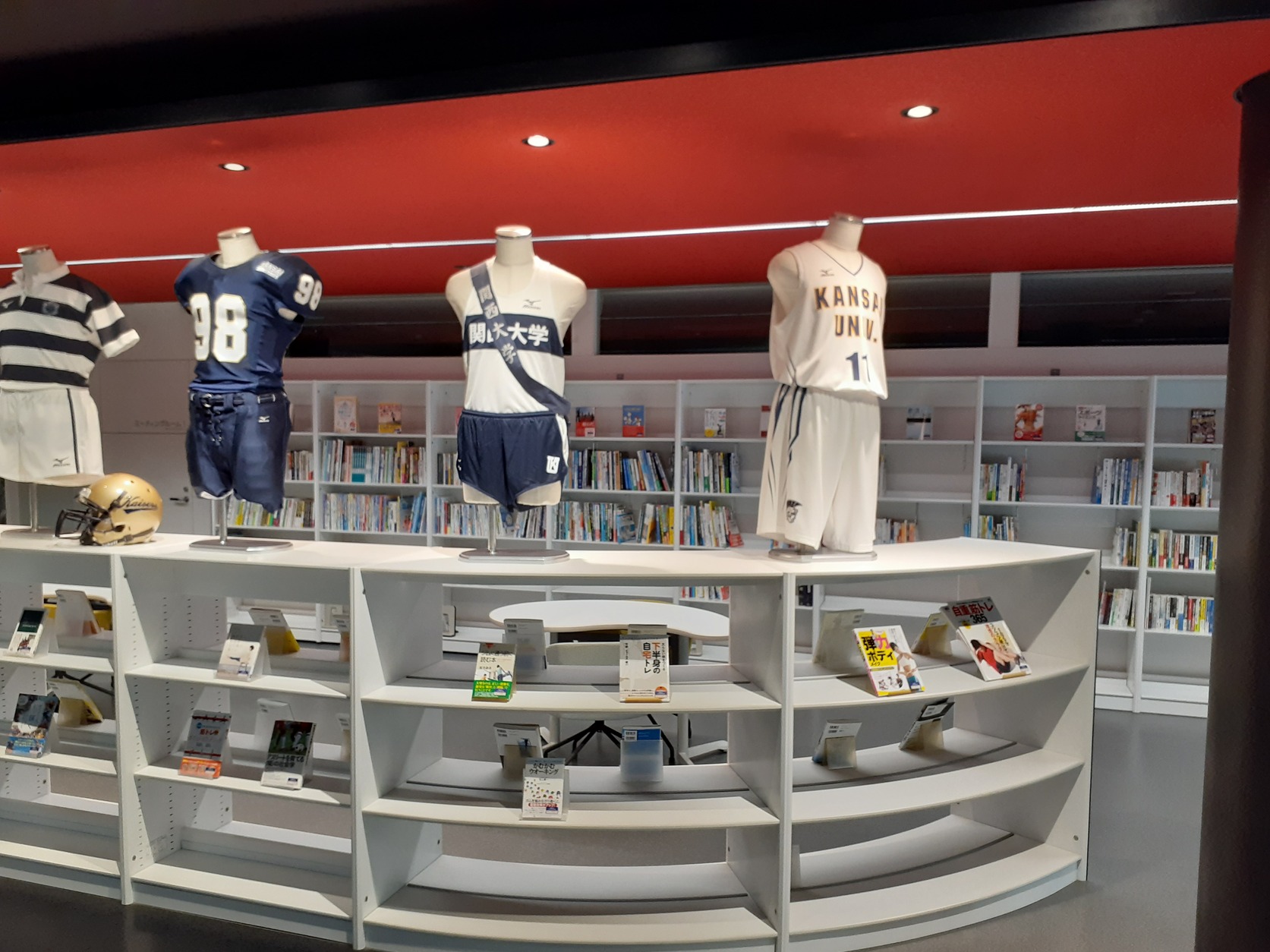

KAISERSのみなさん、KAISERSファンのみなさんに関西大学の東体育館に置いているメンタルトレーニング関係の本から一部を紹介し、みなさんの目標達成に役立ててもらうための講座です。

ぜひ参考にして下さい。

<前回の「KAISERSのメンタル強化講座」>

・KAISERSのメンタル強化講座 その14 ~ 忘れる能力は重要 ~

メンタルトレーニングは理解できれば直ぐにできるものではなく、考え方、行動が変わるように日々練習が必要です。日常生活から考え方・行動を変えるトレーニングをしていきましょう。

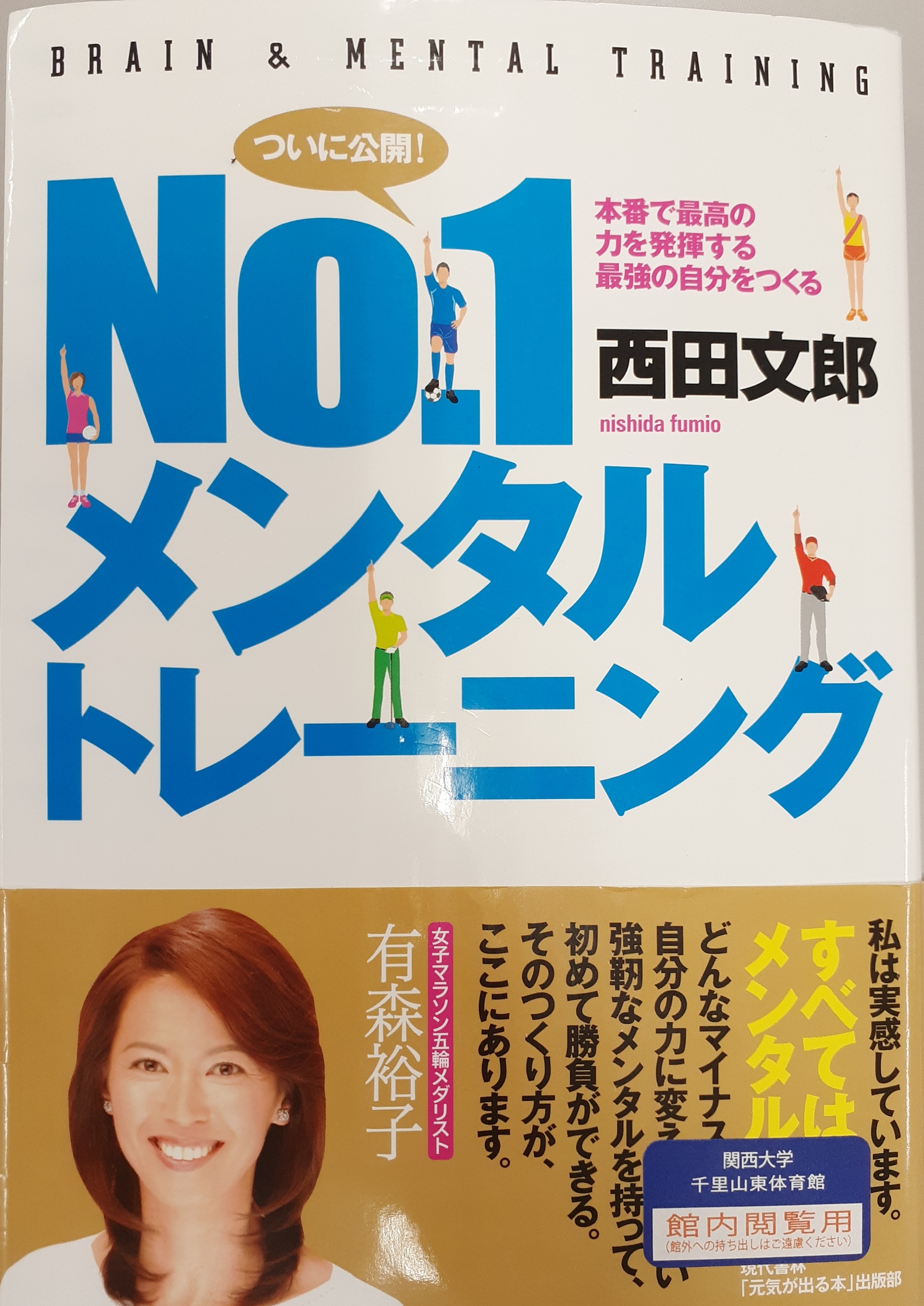

前回に引き続き、『№1メンタルトレーニング』(西田文郎 著)から一部ご紹介します。

【上手に脳を使う人がスポーツでも成功する】

・ほとんどの人は「スポーツは体でするもの」と考えています。けれど、身体は勝手に動くわけではありません。ふだん私たちは忘れていますが、筋肉を使って体が動くように命令しているのは脳です。

・スポーツは脳の勝負といってもいいのです。

・「生命維持」「感情」「実行」という脳の3つの働きです。その働きは、“3階建て”になった脳のそれぞれの階で行われています。

・生命脳(1階)

ここは脈拍や呼吸、血圧、体温などの生命活動を調整しています。

・感情脳(2階)

感情という素晴らしいものを人間は持っています。しかし同時に、それは自分でコントロールすることの難しい、非常に厄介なものです。

不安や恐怖、落ち込み、不満、イライラなど、スポーツ選手がいかんなく能力を発揮するうえで邪魔になる、マイナスの感情もみんなここで生まれます。

・一度発生すると、どんなささいな感情も、ただちに1階になる生命脳に伝えられます。その結果、さまざまホルモンが血液中にドッと分泌されて、たちまち全身に影響してしまうのです。

・スポーツ選手の能力は、感情脳のコントロールにかかっているといってもいいすぎではありません。

・実行脳(3階)

一番上の3階は、脳のイラストなどでよく見かける、外側のシワシワな部分です。そこでは五感から来る刺激を情報として受け入れ、それを分析したり、判断したり、またデータとして記憶します。それをもとに目の前の状況に対して、最も効果的な行動をとらせるのが主な仕事です。

・この脳は左右の真ん中に1本の溝があり、①左脳(分析し判断することが得意な理屈脳)と、②右脳(イメージ処理を得意とする脳)に分かれています。

・ここにひとつ困った問題があります。3階にある実行脳の働きも、その下にある2階の脳、つまり感情脳の影響を受けやすいことです。脳の実行機能は、コンピュータのように一定ではなく、感情に左右されてしまうのです。ですから選手の発揮能力は試合ごと、場面ごとで大きく変わってきます。

・マイナスの感情に支配された感情脳は、ストレスホルモンをどんどん分泌し、実行脳の機能をダウンさせます。これをコントロールできなければ、スポーツ選手の能力は向上しません。メンタルトレーニングの要は感情脳です。

など

★スポーツアドミニストレーター(SA)からのアドバイス★

感情によって、身体に影響がでるし、判断能力などの機能も影響を受けます。

プラスの感情になることが、判断力も身体能力も大きく発揮できるようになります。

イライラすると判断力が落ちたり、冷静なプレーができなくなったり、ミスが増えて更にイライラしたことや、そのような選手を見たことはあると思います。ミスをすると不安になったり、またミスをしたらどうしようと思って、プレーが萎縮してのびのびプレーをできなくなったり、下ばかり向いたり、試合と向きあわず、ミスをすることと向き合ってばかりで、悪循環になっているような場面もよく経験したり見たことがあると思います。

マイナスの感情を持たないようにする。もしマイナスの感情が出たとしても、捉われ過ぎず、プラスの感情がでるように自分でコントロールしていくことが必要です。

自分の行動を変えるか考え方を変えることで、感情は変わってきます。

自分の感情を自分自身でコントロールできるように訓練していきましょう。

『No.1メンタルトレーニング」(西田文郎 著)

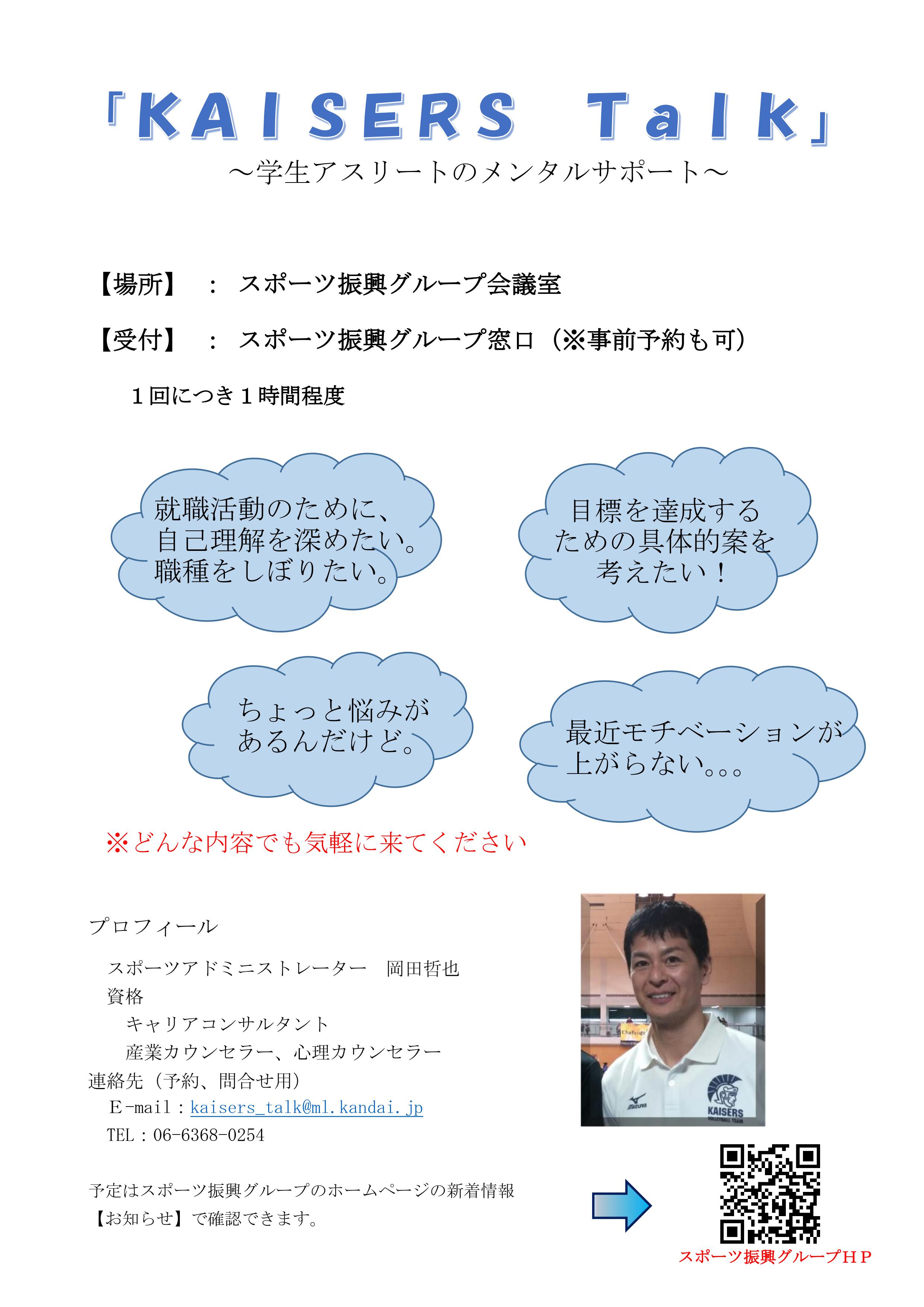

KAISERS Talkポスター(詳細)

東体育館内にあるスポーツ関連の書籍庫