No.50

No.50

メディア・アートの研究

視覚と聴覚が相互に作用する新しい表現

先端技術を使った情報の見せ方を探る

総合情報学部

井浦 崇 准教授

Takashi Iura

時代の変化に対応した教育を常に提供してきた文理融合の総合情報学部には、さまざまなタイプの教育・研究者がいる。その一人、井浦崇准教授は、視覚と聴覚の相互作用をテーマに、映像と音響を結び付けた独自の表現で国際的にも活躍するアーティストの顔も持つ。作家として、教員として、先端テクノロジーを駆使し、豊臣期大坂図屏風のデジタル展示、拡張現実技術(AR)による村野藤吾設計の旧学舎の再現などのさまざまなプロジェクトでも、その感性と技術を生かし貢献している。

光琳の傑作も、マグマの動きも音響化しアートに

美術作家として作品も発表されていますね。

学生を指導すると同時に、作家として作品制作も行っています。作家としては、視覚と聴覚の相互作用をテーマに、映像と音響の領域を横断する新しい表現を探究する作品を制作してきました。現代の美術は従来の絵画とは違って、作家一人ひとりが独自の表現方法を探すものになっています。その中でも私が研究しているのは、デジタルメディアなどの新しいメディアの表現方法を探究するメディア・アートにあたります。

具体的にどんな作品を作られてきたのですか?

尾形光琳の代表作に、国宝『燕子花(カキツバタ)図屏風』があります。この作品は金地の背景にカキツバタが並んで描かれたもので、そのリズミカルなデザインが“音楽的”であると評価されています。これを実際に音楽に変えたらどうなるだろうかと、花の高さを音階として、横方向を時間軸に見立てて再生する映像音楽作品を、アーティストの大島幸代と共同制作しました。

これは2015年の展覧会『琳派400年記念 新鋭選抜展』に向けて制作したもので、その後、ミラノ万博日本館の京都ウィークでも展示されました。

他にも、花や葉の広がりや地形など、自然の造形から音楽を作り、映像と合わせた作品などがあります。ミュオグラフィを使った作品にも現在取り組んでいます。

ミュオグラフィとはどのようなものですか?

ミュオグラフィは、宇宙から降り注ぐ素粒子ミュオンを利用して、山や大きな構造物を透視撮像する技術で、総合情報学部はこの技術の利用で世界をリードする東京大学地震研究所と連携し、「ミュオグラフィアートプロジェクト」を進めています。

その中で私は、鹿児島の薩摩硫黄島の火山を、数日間にわたって撮影し続けた画像を用いて、マグマの動きの変化を時系列で追いかけて音響化した作品を制作しました。この展示は9月4日から11日までグランフロント大阪のナレッジキャピタルで展示され、たくさんの人に画像では認識しにくい変化を音響で感じていただけたと思っています。

尾形光琳作『燕子花図屏風』の花の配置を音階に見立てた映像音楽作品(ミラノ万博日本館)

最新機器を利用した映像で歴史、地域を発信する

音響化だけでなく、新しい映像表現や、映像の見せ方も研究されていますね。

作品というよりも、視覚メディアのデザインというべき取り組みですが、オーストリアで発見された『豊臣期大坂図屏風』のデジタルコンテンツ化に取り組んできました。これまでに大きなモニターでの展示、WEBコンテンツ化、手元のタブレットなどを使い、屏風に描かれた場所の現在の様子を写真で見比べたり、細部を大きく拡大して見ることもできるようにするなど、美術品としての魅力や描かれた内容への理解を深めるための見せ方をいくつか開発してきました。所蔵されている世界遺産エッゲンベルク城でも、現物を見ながらタブレットなどを利用して鑑賞を助けられるように、私たちの作ったものを役立てていただこうという話も進んでいます。

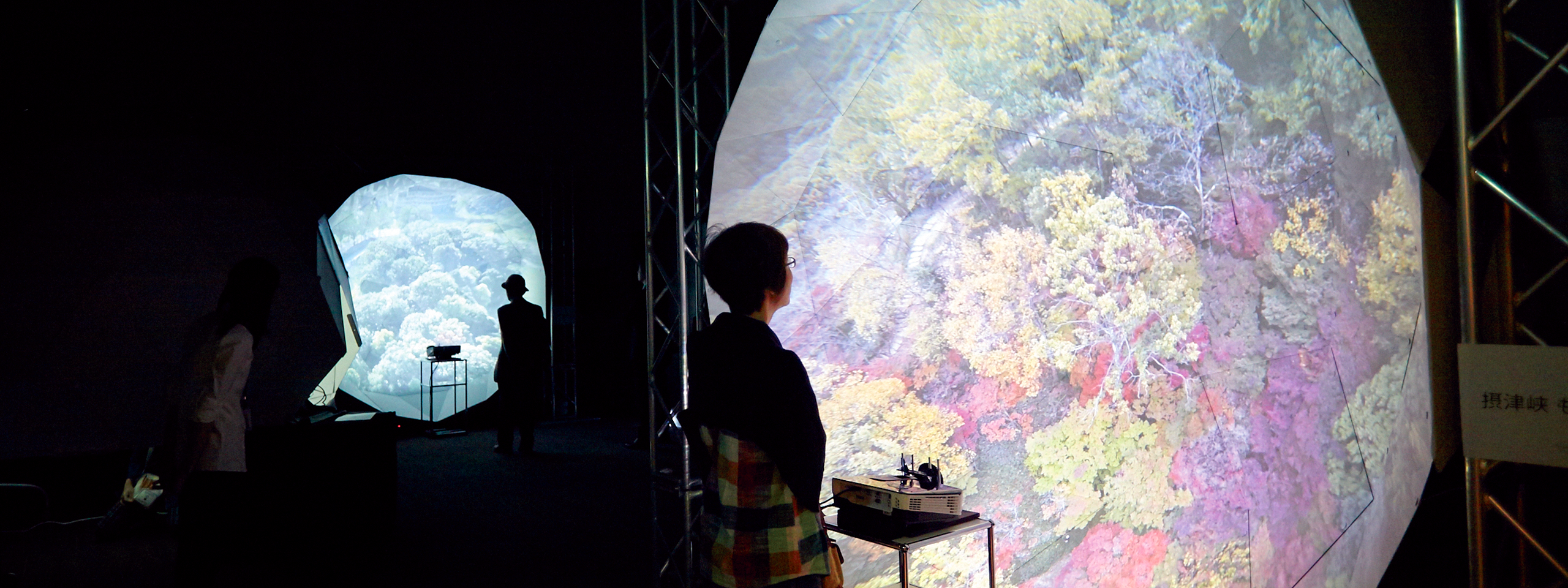

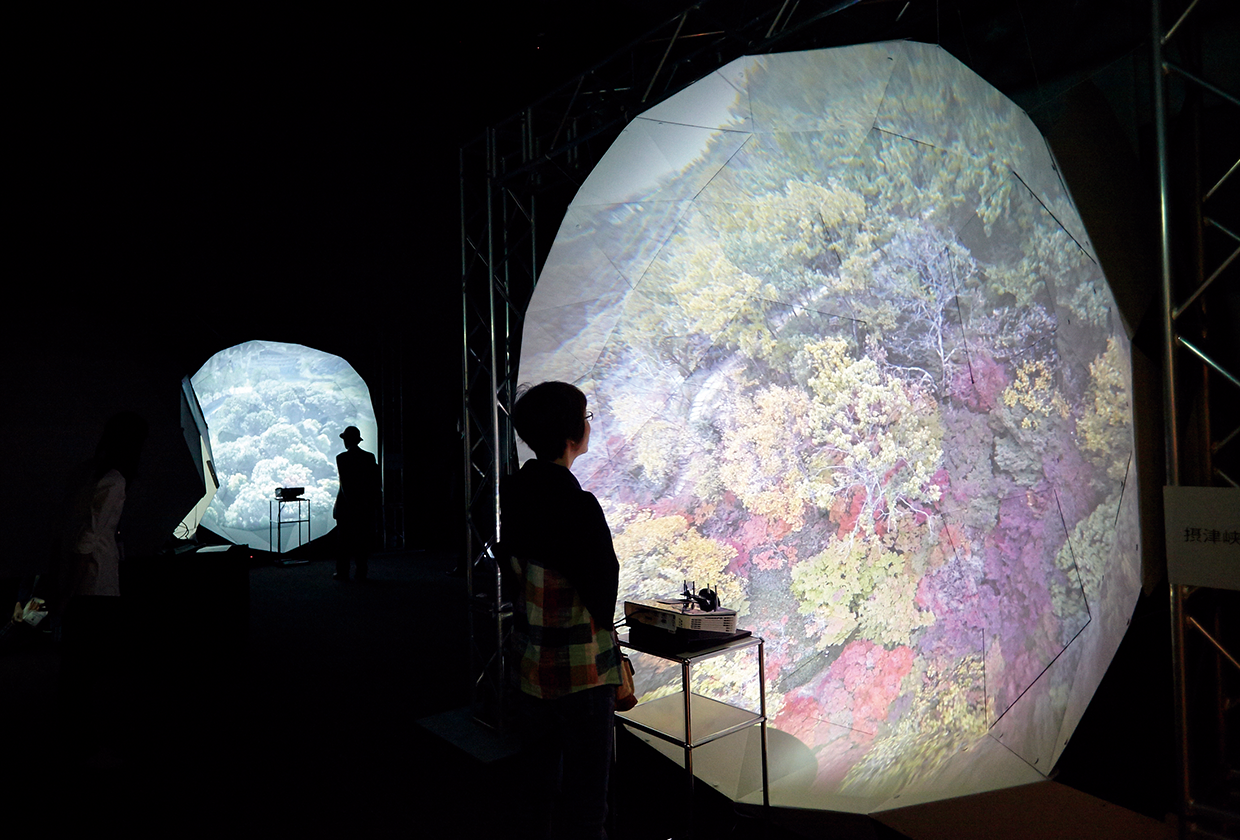

また、360°カメラを搭載したドローンを飛ばして、総合情報学部のある高槻市の摂津峡公園、今城塚古墳、こいのぼりフェスタなどを空撮した映像を制作し、ドーム型スクリーンや球体に投影する「360°frontier」という展示も行いました。

本学の千里山キャンパスにある村野藤吾氏が設計した旧学舎を、ARという拡張現実技術を使って、復元合成するプロジェクトにも関わっています。村野藤吾氏は戦前から戦後にかけて活躍した日本を代表する建築家で、関西大学とは縁が深く、千里山キャンパスの建物を数多く手掛けています。現在はあすかの庭という広場になっている場所にもかつては学舎が建っていました。私たちはその失われた学舎を設計図からCGで立体的に再現し、スマートフォンなどのアプリを使ってあすかの庭を覗くと、その学舎が見えるというものを開発中です。

豊臣期大坂図屏風(オーストリア エッゲンベルク城(世界遺産)所蔵)

360°カメラ搭載ドローンで撮影した映像をドーム型スクリーンや球体に投影する『360°frontier』

学外との共同プロジェクトで学生が成長

教育者としては、どんな指導の仕方をされているのですか?

以前に比べ、ゼミでイベント参加や共同制作研究の機会が増えてきました。「360°frontier」では、ドローンの操縦、撮影、映像の制作を学生が行ったほか、全天球(360°)映像をバーチャルリアリティで見るためのビューワーを作成し、3Dペンで装飾するワークショップなども、学生が運営しました。

今年は、高槻青年会議所の依頼のもと、地元の上宮天満宮の七夕祭りのイベントで、プロジェクションマッピングを行い、音楽も映像も全部学生が制作しました。

このような機会を通じて、学生達はチームワークや集団の中で個性をどう発揮するか、といったことを試されることになります。そういう経験は学生だからこそ良い形でできるものだと思いますし、失敗も許されます。制作に当たっては、学生がどんなことをしたいか、どんなことができるかアイデアをどんどん出して広げる形でやっています。

そもそも、メディアアートへの興味は、どこから?

絵を描きたいというのが元々あったのですが、同時に音楽を作るのも好きでした。20年ぐらい前、私がちょうど芸術大学の学生だった頃、それまでは音楽は音楽用、映像は映像用の専門機材が必要だったものが、コンピューター1台でどちらも扱えるようになりました。それでごく自然に、テクノロジーを使って、絵を描くことも音楽を作ることも一緒にやるような作品を作り始めました。

今後の抱負を教えてください。

作家としては、発表の機会をどんどん作り、作品を通じて、私が感じた発見や喜びをより多くの人と共有していきたい。自分の作品に興味を持ってくれる人が増え、いろいろなつながりが生まれればいいなと思います。

教員としては、自分の技術や感覚を学生の成長に役立てられればと思っています。学術研究を中心とするゼミと違って、作品制作を実際に行い、それを大学の外に向けて発表するというのが一つの学習サイクルになっています。大学の外との接点を持つことやこの日までにこういうものを完成させるとゴールがはっきりしている作業に携わる中から、自分のやりたいことや自分の特性を見つけることができます。学生にはぜひ、そういう場に積極的に飛び込んで、自分を磨いてほしいと思います。私自身も学生と一緒に新しいことにいろいろ挑戦し、学生と一緒に成長していければと考えています。