No.33

No.33

知能・感性・意志情報処理システムの研究

効率的な学習を提供するシステム開発

ペン習字学習支援システムの構築

システム理工学部 電気電子情報工学科

村中 徳明 教授

Noriaki Nakamura

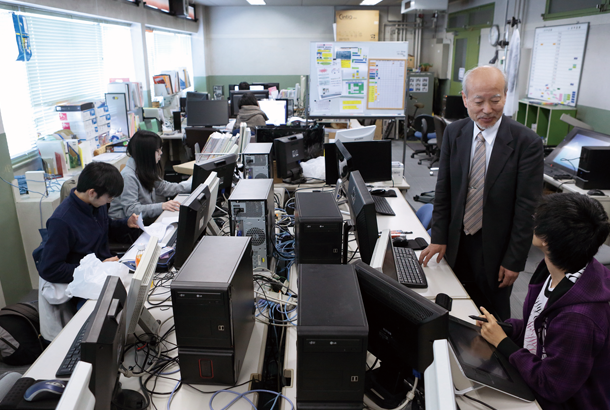

パソコンの普及とともに、文字を書く機会は減少してきたが、履歴書などの大切な書類や手紙は、相変わらず手書きが好まれている。きれいな字を書きたいと思っている人は多く、ペン習字学習の人気は常に高い。村中徳明教授が開発したのは、いつでもどこでも手軽に練習を重ねられるペン習字学習支援システム。講師がいなくても、書いた字に対してその場ですぐに評価・添削を受けられ、効率よく上達できる、いわばバーチャル教師による学習を提供するシステムだ。その開発の背景にあったのは、コンピューター・デジタル電子回路と人間に対する村中教授の変わらぬ関心と長年の研究だった。

ペン習字をPDAで。書く過程も自動評価

ペン習字学習支援システムを開発されているそうですね。

通信教育の中でもペン習字は常に上位に入る人気講座になっています。ただ、通信教育では手本を見ながら書いた清書を送って添削してもらい、返送されたものを見て直すというのが一般的な学習の流れで、添削結果を知るまでの一連のサイクルに時間がかかります。また、印刷された手本は静止画であり、書く過程が全く分からないなどの不便もあります。

私たちが開発したシステムは、動画再生機能、トレース機能、字形評価機能、アドバイス提示機能を備えたもので、これをタッチパネルのPDA(携帯情報端末)に搭載して、いつでもどこでも手軽に効果的な学習が可能になりました。

具体的にどのように使って学習するのですか?

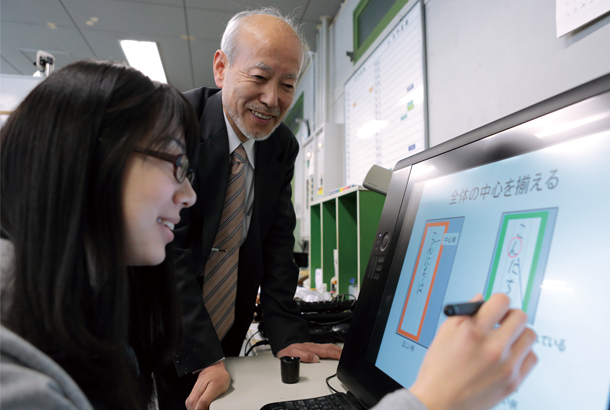

手本文字はペン習字講師の方に書いていただきました。この手本文字をデータベース化し、学習者の字形評価を行います。学習者はこの手本をまねて練習します。動画再生機能で手本の字が書かれる過程を見て、参考にすることもできます。

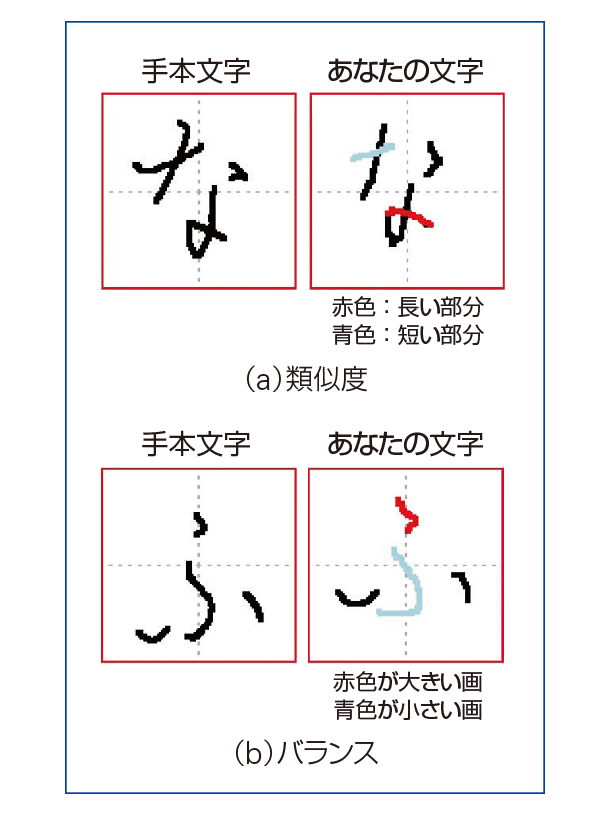

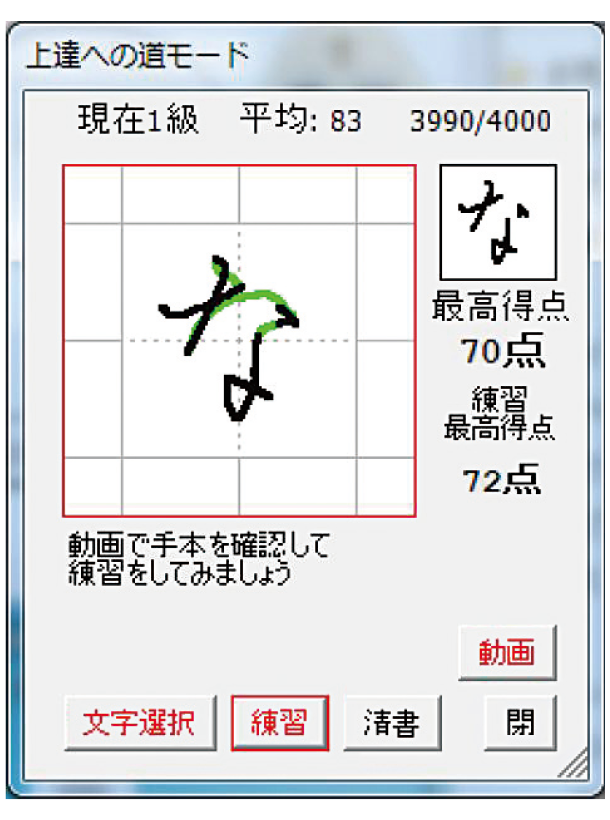

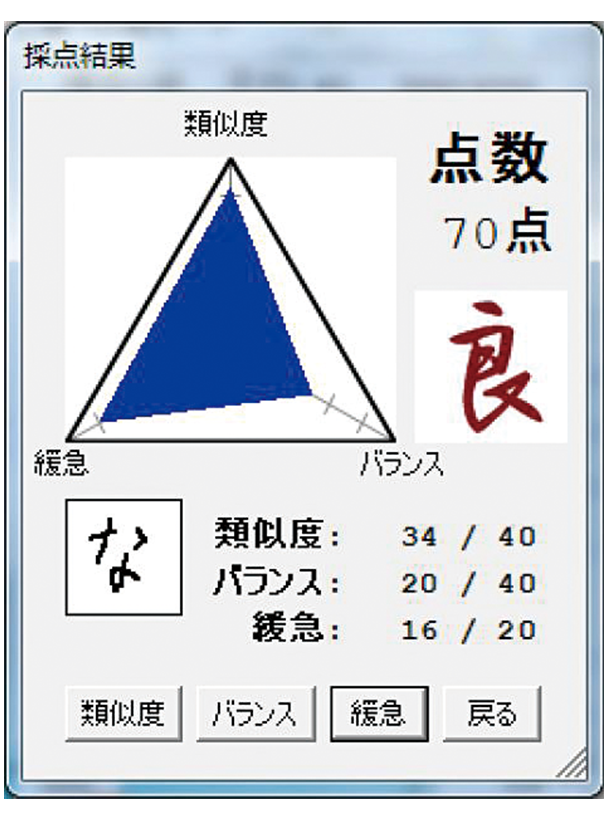

学習はまずトレース機能を使って、スタイラスペンで手本をなぞって練習します。なぞった字の評価・添削はすぐに出ます。手本とどれだけ近い字が書けたか、バランス、ペンの運びの緩急などの項目で評価が出され、100点満点で点数が付けられ、良かった個所、悪かった個所についてのアドバイスも表示されます。手本と学習者の書いた字を同時に動画再生し、比較して違いを確認することもできます。

点数評価で80点以上を取ると星が1つ獲得でき、星が3つで今度はトレース用の文字を使わずに書く清書の段階に進みます。うまく書ければ合格となりますが、うまく書けなければ星が減り、無くなればまたトレースからやり直しです。

従来の学習法と特にどこが違うのですか?

従来の学習法では評価できなかった緩急や速度の評価を取り入れていることが、このシステムの大きな特徴です。字をきれいに書く人は、速く書く個所と遅く書く個所で緩急のメリハリを付けています。また、極端に速いまたは遅い書き方は文字の流れを損ないます。このシステムでは学習者が緩急や速度を意識することができ、効率的な学習につながると考えています。

また、普通の手本では分からない、気脈というペンが浮いているときのペンの動きも表示することができます。これは特許も取得した技術で、今まで気脈は筆跡が残らないため軽視されていましたが、ここにもペン習字上達のポイントが隠されていると思っています。

ゲーム性もあって楽しく学べますね。

星を集めるといったゲーム性のある仕掛けは、すぐ飽きることがないようにあとで付け加えました。学習者の書いた字へのアドバイスの仕方も工夫しました。一度にたくさんのダメ出しをされると、学習者は嫌気が差して放り出しかねないので、1回のアドバイスは3つまでにしています。学習者へのアドバイスは、社会学・心理学的な視点も必要です。

「ペン習字学習支援システム」のアドバイス画面

学習画面

評価結果画面

VRを用いてピアノ、書道学習システムも

そもそもどうして学習支援システムの開発に取り組もうと思われたのですか?

パソコンの著しい性能向上と低価格化で、バーチャルリアリティ(VR)も日常的なものになってきました。この技術の発展を学習に使えないかと思い、この研究を始めました。私は元々、多値理論の研究をやっていました。多値理論とは命題論理やブール代数などのように真理値として真と偽の2値だけでなく、多数の値をとるものとして考える論理で、現在のコンピューターの1と0の2進法の論理回路に変わって、多値を導入することでより多くの情報を扱えるようにする研究をしていたのです。しかし、コンピューターの高性能化だけでなく、直接、多くの人に役立つシステムを作りたいと思いアプリケーションの研究にも力を入れるようになりました。

最初はVRを用いて、ピアノの先生に教えてもらわなくても上手に弾けるようになるためのピアノ学習支援システムを考えました。次に毛筆を使う書道学習支援システムの開発に取り組みました。筆の先に圧力センサーを付けて、はね・とめ・はらいを体得する学習システムを考えました。それから今度は、より習い事としての人気が高いペン習字へと研究を進めたわけです。

パソコンやスマートフォンは身近なものになってきています。それが学習に利用でき、効果もあるのならば、どんどん利用することを考えればいいと思っています。ペン習字学習支援システムは多くの方に試していただいていますが、「いつどこで買えるようになるんですか?」と尋ねられたときはうれしかったですね。役に立っているという実感と研究の楽しみを感じました。

コンピューターと人間をつなぐ“間”に着目

研究者として関心をお持ちのこと、今後の抱負などを教えてください。

コンピューターは人間を模造したもので、目や耳は情報を取り込む働きの器官で入力装置に相当し、脳は情報を記憶して処理する働きの器官でメモリ、CPUなどの記憶、演算、制御装置に、口、手足は情報を表現する働きの器官で出力装置に相当します。今やコンピューターは人間の代わりを果たし、計算などは人間よりはるかに優れた働きをするようになりました。しかし、コンピューターで感情や感性を扱うことは今でもできません。もし、コンピューターの高性能化を進めていくならば、人間をもっと調べて、感情や感性などの脳の働きも解明していかなければならないでしょう。逆の見方をするとコンピューターが人間にどんどん近づいても、最終的に欠けているのが感情や感性であり、そこが人間の最大の魅力でもあります。コンピューターの進化の鍵であり、人間の魅力でもある感情や感性が脳のどんな働きで生まれるのかに興味を感じています。

脳とコンピューターの両側からアプローチして、両方にまたがる分野を研究しているということですか?

そうですね。現在の私の専門が何かといえば、ヒューマンインターフェースということになると思います。要するに人間と機械をつなぐ“間”のところです。先に1と0だけではない多値理論回路の話をしました。西洋的なものの見方はYESとNOですが、東洋ではそこに曖昧模糊という“間”があります。晴れと雨があれば、その間に曇りがあるような、どちらになるか分らないようなこと。私はその部分を大事にしたいと思っています。