No.33

No.33

教育工学・e- ラーニングの研究

学習者が自ら考えて判断・行動する教育へ

アクティブラーニングの導入とe-ポートフォリオの開発

教育推進部

山本 敏幸 教授

Toshiyuki Yamamoto

リーダーシップや交渉力、課題解決力など、社会人基礎力の重要性が改めて指摘されている。こうした社会ニーズに応えるためには、教員が一方的に知識を伝える従来の教育ではなく、学習者が主体となって学習を行う教育へのパラダイムシフトが必要だ。山本敏幸教授は、アクティブラーニングなどの学習スタイルを取り入れた全学共通科目の授業、ICT(インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー)を活用した授業の進め方の開発・普及、e-ポートフォリオの導入に向けた研究などを進め、これからの高等教育の在り方を提示する実践的な取り組みを行っている。

学生が機長、教師は副操縦士

まず、先生の所属する教育推進部について教えてください。

2008年に本学の教学体制の再編が行われた際に、教育を更に充実・発展させていくために教育推進部が設置されました。教育推進部は全学共通教育の推進に責任を持つとともに、これからの教育について新しい戦略を考えたり、諸問題の全学的な調整を担当します。また、授業支援や教育開発を行うことで、学部や大学院の専門教育をサポートしています。

先生はどんな教育を取り入れる試みをしていますか?

私は2002年まで20年間アメリカの高等教育に関わってきました。アメリカで広まっていたのが、学習者主体の学習、アクティブラーニング(能動的な学習)といわれるものを中心とした教育でした。これを、我が国の教育にも根付かせたい。教員から知識をあてがわれるだけではなく、学ぶ者が主体性を持って、ディスカッションしながら知識や情報を共有して学びを進めていくという考え方です。私が担当する全学共通科目の「スタディスキルゼミ」などの授業で、このような教育を実践しています。

昔から勉強は学生自身がするものだったのでは?

学生が自分で目標を立て、目標に向けて自分で進むという学習はできていなかったと思います。

飛行機に例えると、従来の教育は先生が折った紙飛行機に学生が乗ったようなもので、学生はどこに向かってどう飛ぶかも決められず、先生がうまく飛ばせばゴールに到達するし、うまくいかなければどこに飛んでいくか分からない。対して、学習者主体の教育では学生が機長で、先生は副操縦士として隣に座って飛行を微調整するだけ。学生が自分で決めた目的地に向かって自分で操縦して飛んで行きます。つまり、先生ではなく学習者が、自身の学習を管理します。

自分で課題を見つけて自由にやりなさいと言われて、学生はうまくできますか?

受験勉強しかしてこなかった学生や、先生に言われたことしかしてこなかった学生がいきなりやるのはやはり無理です。そこで、私が担当する全学共通科目の授業では、ラーニング・アシスタント(LA)を取り入れています。LAは同じ科目の履修経験がある学生がお兄さんお姉さん役として、担当教員と受講生の間をつなぐような立場に入って授業を進めます。全学共通科目の履修生は主に新入生ですが、だいたい4・5週目ぐらいになると、クラスの文化に慣れてきます。

iPadを使った授業風景

LA研修の様子

授業をサポートする LA

全学共通科目で社会人基礎力を育てる

学習者主体の学習は、大学生活の初めに全学共通科目で体験する方が良いのですか?

大学の4年間は専門知識を身に付ければ良いという考え方があります。しかし、いくら最先端の知識・技術を身に付けても、最先端の研究分野は3年程度で賞味期限が切れてしまうと言われています。大学を卒業後、職業人としての約40年何を燃料にして生きていくのかと考えた場合、必要になってくるのは社会人基礎力だと思います。

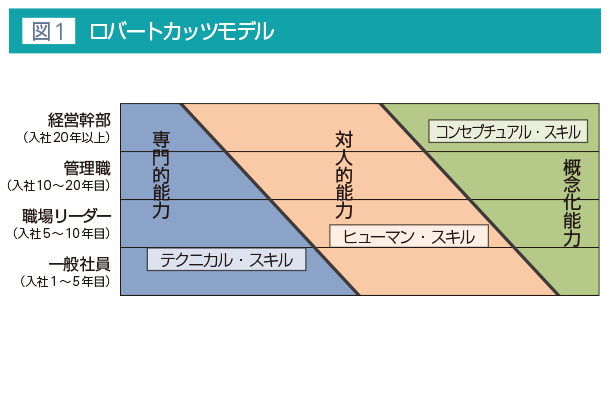

社会人基礎力はどんな能力か。ハーバード大学のロバート・L・カッツ教授は、マネージャーに求められる能力をテクニカル、ヒューマン、コンセプチュアルの3つのスキルに分類しました(図1)。テクニカル・スキルは業務を遂行する上で必要な専門知識や処理能力。ヒューマン・スキルはリーダーシップや交渉力、調整力、プレゼンテーション力など。コンセプチュアル・スキルは論理思考力、問題解決力など。この中のヒューマン・スキルやコンセプチュアル・スキルが社会人基礎力にあたります。

カッツ教授は社会に出て、組織の中で管理職、経営者へと職位が上がっていくと、求められる能力の中でヒューマン・スキルやコンセプチュアル・スキルの割合がどんどん大きくなっていくと分析しました。ところが3つのスキルとも20代後半でピークに近づき、その後はあまり伸びません。だから、社会人基礎力は大学の4年間で伸ばすしかない。それも、専門研究に入る前の1・2年次の一般教養と言われる全学共通科目が大きな役割を担っていると私は思います。この時期に学習者主体の学習方法やアクティブラーニング、また、チームで課題解決に取り組む学び方を身に付けることが、その後の大きな力になります。

e-ポートフォリオを活用した教育の可能性

学生が学習者主体の学習を継続していくためには、授業のやり方を変える以外にも工夫が必要では?

一番大切なのは、学習者自身が自分の学びに対して責任を持つこと。つまり自分で目標を立て、その目標に向かってどのように進むかを自分で決めて実行することです。そのためには、学習の過程を文字で記録し、学んだことと学びきれなかったことを可視化しながら振り返りを繰り返し、自己の成長を確認する。そういう作業が欠かせないものになってくると思います。しかも、これは1人でやればいいのではなく、コミュニティを作って共有できる仕組みでやっていかなければいけない。それを教育という枠組みの中で実践するには、e-ポートフォリオが適していると思っています。

e-ポートフォリオとは?

学生用のe-ポートフォリオは、学生のプロフィール、学習成果などを電子化して保存・整理し、共有することができるデータベースシステムで、学生の学びの過程を一元管理し学習の進捗プロセスを追跡できる機能などを持っています。

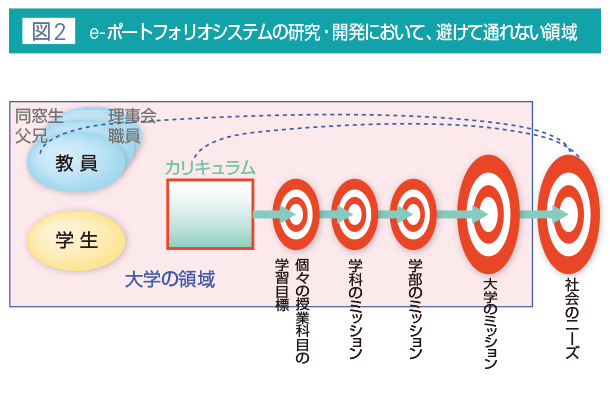

e-ポートフォリオを導入するためには、カリキュラムがきちんと設計されていることが重要になってきます。大学はミッションを示し、なぜこの社会に存在し、どういう人材を育成しているのかを明確にします。示されたミッションと学年・学部の学習目標から各カリキュラムまで一貫性があり、すべてが1つの軸でつながっていなければ、e-ポートフォリオはうまく動きません(図2)。

現在、学内で使えるe-ポートフォリオのパイロット版を、教員や学生で検証しながら準備をしていて、今年度中にプロトタイプを実現できればと思っています。

ICT活用授業の普及活動もされていますね。

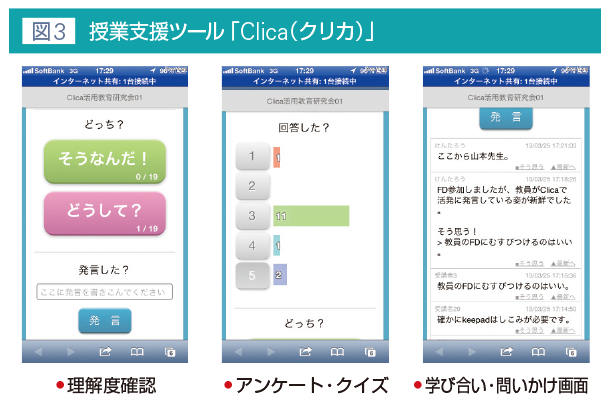

ICTを活用した授業支援システムの開発と同時に、教職員への研修なども行っています。現在検証している授業支援ツールの一例として「Clica(クリカ)」があります(図3)。「Clica」は、スマートフォンを使って、講義中にアンケートや学習者のコメントをリアルタイムで集計できるシステム。「Clica」を導入することで、教員と受講生双方向のコミュニケーションと、授業内・外において受講生相互間のコミュニケーションを同時に取ることができます。大人数講義でもインタラクティブなコミュニケーションを可能にする、それが「Clica」最大の特徴です。

このようなICT機器や授業支援ツールを効果的に活用してもらうための研修の一環として、教職員を対象としたランチョンセミナーも行っています。お昼に弁当を食べながら、気楽にディスカッションをするスタイルにしています。

今後の抱負をお聞かせください。

関西大学は「考動力」あふれる人材の育成をビジョンとして掲げています。自分の頭で「考」え、自律的に行「動」することは、まさにアクティブラーニングの考え方と同じです。学生には、社会人になっても困らない「考動力」を身に付け、実践で100%生かしてもらいたいのです。本当の意味で「面倒見の良い大学」とは、こういった「考動力」を備えた人材を誇りをもって社会に送り出すことができる大学だと思います。単なる自己満足ではなく、日本の社会を良くするため、教育的支援の面で本学が日本一の「面倒見の良い大学」となることを目指したいと思っています。