【中等部3年】中大連携進路学習プログラム(文学部)を実施しました

- 記事公開日:

- お知らせ

1月12日(火)、中等部3年生を対象に中大連携進路学習を実施しました。

目的:関西大学との連携を通して、大学の専門的な研究の講話を聞くことで、多様な学問領域を知り、

研究することの意義を理解し、自己の進路選択へ生かしていく。

文学部教授の藤田真一先生に「子規と漱石-友情が生んだ近代文学」

というテーマでご講演いただきました。

というテーマでご講演いただきました。

最初に「近代文学の文豪夏目漱石の文学の出発は、俳句であった。」と説明があり、

後の有名な小説作品に先立ち、漱石が膨大な俳句を作っていたことについて教 えていただきました。

後の有名な小説作品に先立ち、漱石が膨大な俳句を作っていたことについて教 えていただきました。

【講義内容】

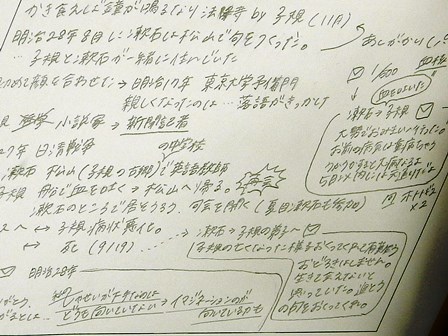

漱石:鐘つけば銀杏ちるなり建長寺(明治28年8月)

子規:柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺(明治28年11月)

この2つの俳句に代表されるように漱石は、子規に多くの俳句を手紙で送り、添削をしてもらいました。

漱石が生涯に作った俳句は2500句に及び、芭蕉が1000句であることからもその多さがわかります。

漱石が松山中学に赴任したとき、子規はその下宿で2ヶ月一緒に生活しました。

この頃が漱石が一番俳句を作った時代だそうです。

ただし自分の俳句のつたなさも漱石は自覚し、虚構を用いた作品(小説)の方が合うと考えていたようです。

その後漱石は、英文学を研究するため英国へ留学し、その間子規は結核が悪化し、亡くなくなります。

漱石は子規が創刊した俳句誌『ほととぎす』に『吾輩は猫である』を連載し小説家としてスタートを切りました。

以上の内容の講義でしたが、漱石の作品を読んでいる生徒も多く、メモを取りながら熱心に聞き入っていました。