3月17日(月) 関西大学千里山キャンパス 以文館4階セミナースペースに於いて

2024年度第17回東西学術研究所 研究例会〔KU-ORCAS言語交渉研究班 第8回研究例会〕を開催しました。

当日は、『言語研究とデジタル技術活用の可能性』をテーマに、石崎博志先生(研究員、文学部教授)、

田野村忠温先生(研究員、大阪大学名誉教授)、氷野善寛先生(研究員、目白大学外国語学部准教授)、

乾 善彦先生(研究員、文学部教授)の発表があり、大変有意義な時間となりました。

日本人女性向け中国語教科書における語気助詞 :『燕語新編』と『婦女談論新集』を資料として

▲石崎博志先生

国名「中国」の歴史考──日本の中国史学界における通説の検証──

▲田野村忠温先生

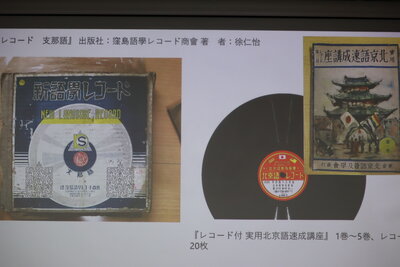

戦前の中国語教材を俯瞰する

▲氷野善寛先生

近世国学者の書入れ本『万葉集』のデータ化

▲乾 善彦先生

▲会場の様子

【参加者の感想】※一部抜粋

・来るたび新しいことを知る楽しみがある。

・三書で使用されていない語気助詞の意味づけにも繋がる問題かもしれませんが"啵""喽""咧"の地域性、方言との関係が気になりました。お話全体がとても面白く、よい勉強になりました。

・中国語初心者なのですが、中国語の深い面をみれました。

・"中国"という国名の通称が当たり前のように使われていたのですが、改めて疑問になりました。

・宜長といえば、古事記伝のイメージが強く、万葉集との関連性はあまり耳にしたことがないので新発見がありました。万葉集の書き入れはどんな内容か、古事記と共通する何かないか、興味を持っています。人間が出来て、AIが出来ないこともきっとあるはずなので、AIを利用しながら新たな研究を見出す上で、こういったデータベースは重要な資料になると思います。

などの貴重なご意見・ご感想をいただきました。ありがとうございました。

------------------------------------------

関西大学3研究所では、1年を通して様々な講演会を行っております。

開催のご案内については、ホームページ、各種SNSにて配信しておりますので、ご興味がありましたら、ぜひご登録ください。

関西大学 3研究所 X

https://x.com/KU_kenkyusho

関西大学 3研究所Facebook

https://www.facebook.com/touzaiken.keiseiken.hogakuken

関西大学 3研究所LINE

https://line.me/R/ti/p/%40980jmjeq

-------------------------------------------