No.58

No.58

ヒトと動物の関係の歴史を検証

水族館の文化史をたどる古代から未来まで

時代が求めるイメージを捉え、変化し続ける魔術的世界

文学部

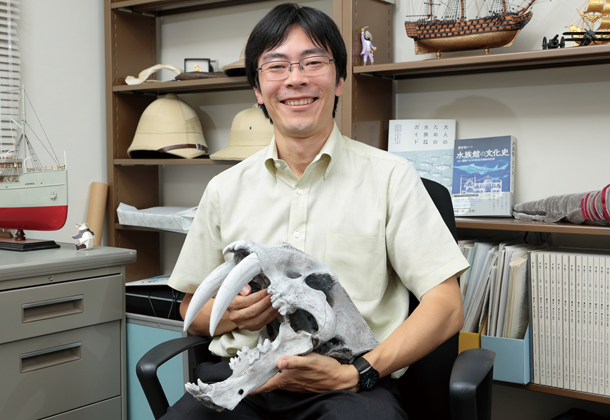

溝井 裕一 教授

Yuichi Mizoi

文化共生学専修の溝井裕一教授が2018年に著した『水族館の文化史』は、古代人の水族とのかかわりから水族館発展の歴史、現状と課題やこれからの在り方まで、日本や欧米の事象を網羅し、実証的に積み重ねて考察した読み応えのある1冊。学術的にも高い評価を得て「豊穣で、楽しい、水族館研究の決定版」と評され、サントリー学芸賞の社会・風俗部門を受賞した。

海のリアルより、人々が求めるイメージに応える

文学部で水族館の研究というのは意外ですね。

私は、もともとドイツ文学、なかでもメルヘンなど民間伝承を研究していたのですが、それらには動物がよく登場するんですね。そこから、動物と人間の関係に興味の焦点が移っていき、授業でも試しに動物園を取り上げたところ、学生の反応も良く、かつ自分自身がとても楽しかったのです。それから、その研究に本格的に取り組んで、書き上げた本が『動物園の文化史』でした。そして、次は何にしようかと選んだテーマが水族館でした。所属する文化共生学専修では、異なる国や民族のかかわりを軸に、歴史や文化を見るのが研究の基本で、その視点が水族館史の研究にも反映されています。

『水族館の文化史』を読むと、水族館がその時代の人々のものの感じ方と、深く関連していたことがよく分かりました。

はじめは私も、水族館は魚を飼育して展示する場所という認識でした。しかし、調べていくうちに水族館というのは、表象文化の1つ、つまり絵画や映像と同じように我々が表現したいものを表現する、そういう場所だと思うようになりました。

魚を見ているだけでは、人はだんだん満足できなくなります。できれば、水の中にすんでいる魚と同じ世界を楽しみたいとなってくる。そうすると、水族館は人々がイメージする海の世界を、展示の中に盛り込むようになるわけです。

今だと一般的に人々が描く海のイメージは、広大で境界線がない世界。自由で美しく、清涼感にあふれ、癒やしがある、などでしょうか。そういうものを人々は見たいと思っています。

水族館の水槽はものすごく透明です。一方、本当の海は濁っていることも、汚れていることも多い。でも、来館者はそんなものを見に来るわけではありません。水槽の壁に水色のペンキが塗られているのも、海は青いものという先入観があるからです。さらに、人工サンゴなどの人工物を駆使して装飾し、本物らしい再現を行う。あの手この手を使って、水族館は人々のイメージに応えようとしてきたのです。

癒やしを求める現代人のための非日常的な展示

人々の海のイメージは水族館の展示方法にどのような影響を与えますか?

時代によって海のイメージが変わると、展示の仕方も変わります。例えば、19世紀は、近代人が想像する海底世界にマッチした洞窟風の展示が流行しました。

現在の海のイメージに大きな影響を与えた人物の1人に、海のドキュメンタリー映像を撮影したジャック=イヴ・クストーがいます。彼の映画やテレビ番組によって、それまで海の浅い部分しか知らなかった人が、深い海の世界を見ることができるようになりました。それは大変な衝撃だったと思います。

それらの映像を通して知識を蓄えた人々が、水族館に来た時に、小さな水槽で満足できるわけがありません。スキューバダイビングの苦労もなく、海の中に入っていく気分を楽しみたいといっそう期待するようになりました。そこから、技術の発展とともに、大型水槽、ドーナツ型の回遊水槽やトンネル水槽を設置するなど、新しい展示方法が取り入れられました。それが大阪の海遊館のような新型水族館のルーツになっていきました。

海遊館はオープン当初から大変な人気を誇っています。

そうですね。海遊館はピーター・シャマイエフというアメリカのデザイナーが造った非常に画期的な水族館の1つです。彼はいろいろな水槽を組み合わせて、高度に統合し没入感を楽しむという展示を確立した人物です。

海遊館ができたのは1990年。関西ではその少し前、1987年に須磨海浜水族園もリニューアルオープンしました。90年代はあちらこちらで、来館者の移動の仕方、水槽の形状などに工夫を凝らし、別世界への没入感にこだわった新型の水族館がいくつもできました。

別のスタイルで発展してきたものに、アメリカのシーワールドのような海洋テーマパークがあります。それらが提示しようとしているものは、海には境界線がなく、開放されたエンドレスな空間であること。そして、これが何よりも重要なポイントですが、青くて美しいことです。

人々がこのような空間を求める要因は、クストー以降の海中映像のほか、現代は都会生活に疲れている人が多いという事情もあります。ビルのオフィスで一生懸命働いて、家に帰ってきてぐったりするような毎日から離れて、たまには清涼感あふれる世界でちょっとリラックスしたいと思う人々が増えています。そういう人たちの期待に応えて、新型の水族館や海洋テーマパークはデザインされています。

フランス・パリ万国博覧会付属海水水族館(1867年)

[ 出典] :Ducuing, François.

L'Exposition universelle de 1867

illustrée: Publication internationale

autorisée par la Commission

impériale. 1. Paris: Bureaux

d'abonnements, 1867, p. 76.

未来の展示は、生きものか? VRか? ロボットか?

水族館は今後どう変わっていきますか?

イルカショーの是非が問われるなど、生物の捕獲、飼育、展示方法などに対する批判が近年高まってきました。この問題についても、本の中では正面から取り上げています。水族館は今、人間と動物の共生の在り方を改めて問い直し、新しい時代に適応していかなければならない転換期を迎えていると思います。

また技術の発展によって、これからは本物なのかバーチャルリアリティ(VR)なのか、人工物なのか自然物なのか、その境目が限りなくあいまいになる、そういう時代に間違いなく差し掛かっていきます。そうなると水族館も、変わらざるを得ません。来たる時代において、水族館で展示するものは一体何になるのか。生きものなのか、それとも厳密な意味では生きものではないけれど、限りなく生きものに近いものなのか。その変化の過程が見どころになるんじゃないかと思っています。

この研究の面白さはどういうところにありますか?

水族館は人工的な空間を、海に似せた形で、1つの閉じられた世界、宇宙を創り出す。それを私は“魔術的”と形容しています。水族館に期待されている魔術的な世界をつくりあげるための、人間の発想の豊かさや想像力に圧倒されるばかりです。それが歴史とともにどんどん変化していくのもユニークで興味深いですね。先行研究があまりなく、大変なこともありましたが、水族館研究の醍醐味の1つはここにあると思います。